作者简介:江怡,山西大学教授,国家级人才计划入选者,国务院政府特殊津贴获得者,兼任教育部高等学校哲学类专业教学指导委员会副主任委员,中国现代外国哲学学会名誉理事长,国际皮尔士学会会长。主要研究领域为维特根斯坦哲学、分析哲学史、西方哲学史、语言哲学等。代表作品有:《维特根斯坦:一种后哲学的文化》(1996)、《维特根斯坦传》(1998、2018)、《现代英美分析哲学》(2005、2023)、《思想的镜像》(2009)、《时代问题的哲学分析》(2022)等。发表中英文章三百余篇。

哲学家的人生经历之所以成为众口皆碑的传奇,这不是因为他们的经历特殊,而是因为哲学家们的思想影响深远,乃至人们爱屋及乌,往往会从那些深邃难懂的思想,转向关注他们在人世间的一切生活经历,由此为他们的生活世界增添更为神秘的色彩。西方学者蒙克把描述哲学家们的个人生活经历与解释他们的思想演变过程结合起来,提出了一种“哲学传记学”的说法。他出版的哲学家传记《维特根斯坦传:天才之为责任》和《罗素传》受到读书界的普遍好评,就反映了普遍读者对这种传记写法的喜爱和接受。然而,正如一位著名的康德传记作家指出的,哲学家的伟大不是由于那些发生在他们身上和身边的经验之事,哲学家们能够被后人铭记也不是因为他们生活中出现的逸闻趣事。哲学家们的伟大是因为他们的思想超越了前人,哲学家们被铭记是因为他们留下了传世经典。维特根斯坦正是这样的哲学家。

不过,深刻的思想往往无法让普通人容易理解,因为这些思想往往是在普通人无法直接感触到的观念世界中。只有那些在我们所熟悉的经验生活中经历过的人和事,我们才能切身感受到它们存在的意义。所以,在此,我尝试用一种直接触摸心灵的方式,展现维特根斯坦深刻思想的独特魅力。如果你已经对维特根斯坦的传奇生平有所了解,就会更容易理解这里的解释。即使对完全不了解前面介绍的生平故事的读者来说,我希望通过下面的描述,可以直接带领你走进维特根斯坦的思想世界。

这是几个不同故事的系列。首先是一个师生关系的故事,中国式的师道尊严在这里完全不存在,只有平等自由和真理为上的价值理念。其次是一个现实与理想冲突的故事,经验世界中所发生的一切都被消解到了冰冷的逻辑世界之中,甚至世界只存在于逻辑形式之中。再次是一个反叛与回归的故事,对一位哲学家来说,否定自我通常需要巨大的勇气,但在否定自我后重建新的自我更需要超群的智慧。最后是一个从经验生活走向超验世界的故事,一切皆有定,确定之物就在一切不确定之中。这是一种向往圣哲世界的召唤。

师徒对弈(电影情节截图)

让我们从第一个故事开始吧。维特根斯坦1912年初入剑桥大学,注册为三一学院的研究生,被分配的导师是一位著名数学家,不过,他真正的哲学导师是罗素。因为他进入哲学之门就是由罗素领进的,罗素的著作对他从工程学专业转向哲学学习产生了关键性影响。但维特根斯坦入校后不久就与罗素在思想上产生了不少分歧,他并不喜欢罗素的许多想法,更愿意按照自己的方式去思考问题并给出答案。比如,逻辑的性质问题是罗素当时最多考虑的问题之一。他认为,逻辑问题主要与句子里的主语和谓语之间的关系密切相关,要解决数学中的逻辑问题,就是要把数学命题中的主谓语关系分析为不可还原的,也就是把数学命题最终归结为逻辑命题。当时这种不可还原在句子中要真正实现,前提是句子里的主语必须是有所指的个别事物名称,而不是抽象的名词。罗素是希望通过这种方式消除传统哲学中错误地使用抽象概念的做法。但维特根斯坦并不同意他的这个观点。在维特根斯坦看来,就算要去否定传统哲学中的做法,也没有必要让句子里的主语一定是具体事物的名词,而不能是抽象名词。因为在逻辑研究中,句子的主语使用的是什么样的名词并不重要,重要的是我们用的是什么样的逻辑体系或接受了什么样的逻辑理论。这个想法后来就在他的成名作《逻辑哲学论》中得到更清晰准确的表述。不仅如此,维特根斯坦还认为,即使否定了抽象名词的主语作用,并没有影响我们对外部世界的认识,物理学、天文学和其他一切科学仍然是可以被解释为真的,唯一改变的是认识者本身的视角。这个想法被罗素看作是一种唯我论,还有一些哲学怀疑论的倾向。但这些正是早期维特根斯坦思考哲学的出发点,只是这个出发点是从他与自己的导师观点分歧开始的。有意思的是,罗素对自己的学生反对自己的观点没有感到不快,反而鼓励他按照自己的想法思考,只是建议他不要只是给出结论,更要拿出具体的论证和证明。对此,维特根斯坦也完全没有买他导师的账,而是把论证的过程看作是多余的。所以,我们在《逻辑哲学论》中看到的都是一些短小精炼的格言警句式的句子,而不是像一般的哲学著作那样长篇大论。这种做法的意义在于,一方面体现出了维特根斯坦独特的写作风格,但另一方面也是维特根斯坦思想的直接呈现方式。用他自己的话说,他不喜欢拐弯抹角地讨论问题,更愿意直截了当,直奔主题。但这样的方式却非常容易招致误解,事实上也是如此,他的思想不断地被他的同时代人和后人所误解,以至于他本人也经常需要参与到对他真实思想的澄清之中。暂且不说这师徒二人是如何处理分歧的,但仅从他们之间的相处方式看,与其说他们是师生关系,更不如说他们是学术上的朋友关系。有一件事情可以佐证。当罗素1918年在伦敦做一个逻辑原子主义哲学的系列演讲时,开场就明确地表示,这个哲学是由他之前的学生和朋友维特根斯坦最初提出的。遗憾的是,他们之间亦师亦友的关系并没有维系很长时间,到1929年后就基本上分道扬镳了。

参战时的维特根斯坦(1914) 杂志上的图片

第二个故事是关于现实与理想的冲突。人们常说,理想很丰满,现实很骨感。对青年维特根斯坦来说,理想很坚定,但现实更残酷。这里的坚定理想来自维特根斯坦在《逻辑哲学论》中构造的逻辑世界,而残酷现实则是他完成这本书的艰难过程。当罗素在伦敦宣布他所讲的逻辑原子主义哲学发明权归属于维特根斯坦时,他甚至不知道维特根斯坦当时是死是活。我们都知道,《逻辑哲学论》的手稿是维特根斯坦在战壕里最终完成的。虽然战争的残酷让他有了一种视死如归的感觉,但他从没有因为这种恶劣的环境而放弃对哲学的思考。据他的好友说,他对世界与语言关系的重新解释正是来自他在战壕中读到的一本杂志,上面有一幅描述在一次汽车事故中事件的可能顺序的简图。在维特根斯坦看来,这幅简图在这里就起到了一个命题的作用,它是对事物的可能状态的一个描述。它之所以能够起到这种作用,正是由于这幅图里的各个组成部分与实在的事物或事件之间有一种对应关系。维特根斯坦把这种类比颠倒过来,等于是说,一个命题就相当于一个图像,它的各个组成部分与世界之间有类似的一一对应的关系。这样,命题的各个部分组合起来的方式,也就是命题的结构,也反映了世界的各个组成部分组合起来的方式,也就是事物存在的可能状态。由此看来,维特根斯坦是把残酷的现实世界简化为形式化的逻辑世界,这个逻辑世界的坚实性和意义完全是由自身的形式规则和逻辑结构决定的。不仅如此。维特根斯坦还把现实与理想之间的前后顺序颠倒过来,试图用理想的逻辑世界的命题结构关系解释现实的外部世界的事物事件之间关系的可能情况。这正是《逻辑哲学论》所要完成的工作。简单地说,这本书的主体部分是七个主命题,每个命题下面又按照逻辑顺序或重要性先后出现数字不等的许多分命题,用于解释每个命题上一层的命题,由此构成了全书的命题逻辑结构。就像是一个俄罗斯套娃,也像是一个中国的连环扣,每一环都与另一环紧紧相连。所以,全书被看作是一个完美的整体,也是一个独立的乐章。追求简单完美正是维特根斯坦的人生的最高目标,无论是在生活中还是在哲学中。

《逻辑哲学论》初版 图

命题之树 图

那么,《逻辑哲学论》描绘的理想的逻辑世界是由哪些东西构成的呢?让我们来简要领略一下书中的七个主命题:

第一个命题:世界就是所发生的一切;

第二个命题:所发生的一切,即事实,就是事态的存在;

第三个命题:事实的逻辑图像是思想;

第四个命题:思想是有意义的命题;

第五个命题:命题是基本命题的真值函项;

第六个命题:真值函项的一般形式就是命题的一般形式;

第七个命题:对凡是不可说的就必须保持沉默。

根据维特根斯坦的解释和说明,我们可以把它们大致分为四个方面:一是第一和第二命题,提出了关于世界的逻辑构造的逻辑原子主义思想,这就是为什么罗素要把这个哲学的发明权归属于维特根斯坦的原因;二是第三和第四命题,提出了关于命题与世界关系的图像论思想,这被看作是维特根斯坦哲学中最具独创性的部分,这也是我们在前面提到的描述关系;三是第五和第六命题,提出了关于基本命题的真值函项理论,这是维特根斯坦对现代形式逻辑的重要贡献,由此这本书也通常被误解为一本逻辑学著作;四是第七命题,是关于不可说的神秘之物,由于这个命题之下没有任何子命题加以解释(当然也不需要了),所以,对这个命题的理解就变得扑朔迷离,自该书出版后就引起了大家的普遍猜测,以至于这个命题成为人们闭口慎言的最佳理由,“不可说就保持沉默”成为人们解释一切不可解释现象的最好推辞。那么,至于究竟是因为不可说而只能保持沉默,还是因为保持沉默后变得不可说,那就只能是见仁见智了。

维特根斯坦在剑桥的房间 图

维特根斯坦在剑桥的房间 图

第三个故事是关于反转与回归,这是维特根斯坦重返剑桥后的故事。这个故事发生在1929年初。维特根斯坦在不少朋友的劝说下,经过六年的乡村教书体验,终于认识到了自己之前思想的幼稚,开始改变自己的哲学立场。有趣的是,他的转变是从批评自己的前期思想开始的。他在与维也纳学派成员的讨论中逐渐发现,自己的逻辑图像论和逻辑原子主义虽然在科学上可以站得住,但在日常的经验世界中却不具有任何解释力。所以,他在1929年重返剑桥后做的几件事情,直接反映出他的思想开始出现反转。一个是他提交给亚里士多德学会的会议论文是关于逻辑形式的讨论,基本思想就是《逻辑哲学论》中的观点,但在参会发言时他却临时改了主意,不再讨论逻辑形式问题,而是谈了一个数学中的无限性问题。另一个是他为一个学生团体作的报告,题目是关于伦理学,其中的内容不仅与前期思想无关,而且在一些地方明显表现出对之前观点的批评,强调语言的用法确定语词的意义。还有几件事也是让维特根斯坦转变了自己的想法。一个是他旁听了当时很有影响的逻辑学家布劳威尔关于直觉主义的一场讲座,据说对他有很大的震动,传统逻辑的真假二值设定在他心目中受到了动摇。还有一次是在通往巴黎的火车上,一位朋友与他讨论逻辑形式时用手指在下巴上做了一个动作,并询问他“这个动作的逻辑形式是什么”,维特根斯坦当时无言以答。这些都对他改变哲学立场起到了一些作用。当然,最为明显的事实是,维特根斯坦在从1930年开始的系列讲座中,主要谈论的是感觉、理解、意义、语言用法、规则等等,不再讨论逻辑、句法、真理、命题等。直到他开始撰写被看作他后期思想代表作《哲学研究》,他明确地把自己的前期思想以及传统哲学看作是需要批判的对象,以他新的哲学观念划清与他的过去哲学的界限。这种新的哲学就是转向日常语言用法的语言游戏思想。这被看作是对日常语言用法的回归,但这个回归不是简单的回到日常语言中,而是试图从日常语言用法中找到背后的规则,指明这些规则如何支配日常语言的使用,其中就包括了语言游戏、遵守规则以及由此产生的反对私人语言的论证等。这些都被看作是维特根斯坦后期思想中的主要内容。

《哲学研究》初版(1953)封面

《哲学研究》英德对照版

关于语言游戏的思想维特根斯坦后期哲学中最为精彩的部分,也常常被用作他后期哲学的代表理论。据他本人说,这个思想的来源是他观看一场足球比赛。他从中发现,足球的意义就在于它在球场上的运动,在于球员按照比赛规则不停地踢滚和传送。由此,他联想到了语言的使用,认为语言的意义也应当在于它们在实际中的运用,同时,他还从足球运动中发现了规则的重要性。虽然他大量地讨论到各种语言游戏,但并没有给出一个明确的语言游戏定义,因为在他看来,这个概念是无法定义的,我们只能从不同的游戏中感受到它们之间的相似。这样,我们对语言游戏就只能描述而无法解释说明。如果有人问什么是游戏,我们只能向他描述什么是下棋、打球、玩牌等等,然后对他说这些活动以及类似的活动就叫游戏。同样,对语言游戏,我们也在描述在现实生活中的语言现象,或者可以想象的各种言语行为,但无法确切地说出语言游戏是什么。所以,维特根斯坦把《哲学研究》一书说成是语言游戏的相册,哲学研究的目的就是向人们显示如何正确地玩各种不同的语言游戏。这些都向我们表明,维特根斯坦思想的转变与回归,正是由于他看到了语言游戏的自主性、自明性、多样性以及易变性等等特征,强调语言的意义就在于它的用法,突出遵守规则在语言游戏中的决定性作用,由此清除了人们对私人语言的梦想。当然,最为重要的是,维特根斯坦想要表明的是这样一个观点:语言游戏不过是我们人类生活的一部分,说出语言就是一种活动,也是我们生活形式的一部分。同样,生活形式又限定了语言游戏的社会特征,这样,语言游戏就只能是社会的、公共的,而不是个人的行为。

晚年的维特根斯坦 图

最后一个故事是关于维特根斯坦如何从经验世界走向超验世界。这是一个有关他晚年的经历以及由此形成的思想。按照常人的标准看,维特根斯坦的晚年生活是比较凄惨的:他由于没有自己的家庭而不得不在晚年四处投靠,或者寄人篱下,或者旅店安身,完全是一个流浪者的形象,而且在这种动荡不定的生活中经历癌症的痛苦折磨,常常卧床不起,难于正常生活。但经验世界的这些磨难打击并没有使他放弃哲学思考,只要身体允许,他依然会伏案记下他的思考。而且,他对生活始终抱有一种乐观向上的态度,这种乐观不是他对自己生活的无奈嘲讽,相反,是他对生命本身充满无限的眷恋和希望。所以,他在临终前对身边的人说,“告诉他们,我度过了美好的一生”。这里的他们,是指那些正在赶来向他告别的朋友们。这句临终遗言成为维特根斯坦对自己一生的最好概括,这里的“美好”不是在经验世界中,而是在他心目中的超验世界中,在他的哲学世界中。由此可以看出,维特根斯坦的确是一位只为哲学而存在的哲学家,他是为哲学而生,也为哲学而死。

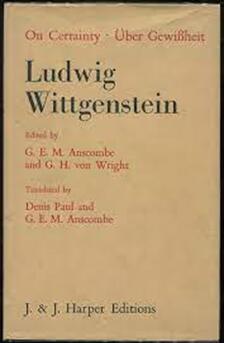

维特根斯坦著作:《论确定性》

《论颜色》

《心理学哲学遗著》

晚年维特根斯坦主要思考这样三个问题。一个是关于知识和确定性的问题,二是关于颜色问题的哲学思考,三是关于“内在”与“外在”的心理学哲学问题。这些哲学思考的结果都在他去世后由他的学生和朋友们编辑出版了,由此我们才能看到他晚年思想的风貌。关于第一个问题的著作是《论确定性》,第二个是《论颜色》,第三个是两卷本的《心理学哲学遗著》。在这些晚期思想中,最为突出的一个观念是,他明确区分了信念与知识,把确定性归结为信念而非知识,信念应当成为知识的基础,因此作为基础的信念是不应具有不确定的性质。信念只能接受或反对,但无法辩护或反驳;知识则是需要辩护或反驳,而不会无理由地接受或反对。这种对信念与确定性的理解,不仅用于驳斥摩尔对外部世界存在证明的理由,而且为我们重新认识一切知识的基础提供了有力的根据。如果知识的基础是信念,那么,信念的基础是什么?维特根斯坦给出的回答是,任何可以作为基础的东西是无需其他的东西作为其基础的,否则它就不会作为基础。这就是维特根斯坦说的“思想的河床”。一切思想之水都在这个河床上流过,河床提供了思想流动的基础,但河床并不需要其他的基础。在这里,我们似乎看到维特根斯坦的超验世界在起作用了。

我知道,用故事来讲哲学的方式无法展现思想的深刻性,但这是我想到的可以更好说明维特根斯坦思想的最好方法啦!如果你感觉还无法领略他的哲学,那么,我还是建议诸君去阅读他的著作,那里才是他哲学思想的珍贵宝库。当然,要更为直接地理解他的思想,我们也可以在当代哲学发展中寻找维特根斯坦哲学的影响痕迹。这些影响不仅体现在英语国家主流的分析哲学传统中,也体现在现象学传统主导的欧洲大陆哲学中,当然,也包括在当代中国哲学的研究中。关于他的思想的影响痕迹,我们将在下一回中再做介绍啦!