作者简介:梁雪村,中国人民大学国际关系学院讲师。北京 100872

内容提要:近年来世界各国在全球化的压力下出现了政治思潮的快速“变异”,表现为支撑战后全球经济增长和世界秩序大致稳定的世俗政治意识形态陷入危机,激进政治、民粹主义、极端主义等原本处于政治光谱边缘的思想主张大行其道。全球资本主义秩序制造了“超级阶层”和“下沉阶层”,货物和资本越来越自由的流动导致经济活动从政治社会体制中“脱嵌”。现代国家的执政者既要努力保持本土市场对人才和资本的吸引力,又必须有效解决因此产生的收入差距和其他社会代价。精英群体更容易看到前者的必要性,而普通民众对后者也存在迫切的需求,在民主实践中,精英和民众之间的巨大分歧经常形成相互否决的局面,而新自由主义对国家功能的严格限制,又进一步削弱了政府在维持市场合法性方面的能力。在资本的压力下,左右为难的国家内部不可避免地催生“出局的人”。单一国家应对全球性危机的能力越有限,“出局的人”对强硬手段和激进政策的渴求就越强烈。整体而言,世界范围内激进政治的高潮迭起反映了在如何应对全球化代价问题上政治解决方案的匮乏。

关 键 词:全球化/激进政治/全球资本主义/民粹主义/恐怖主义/黄马甲运动

标题注释:本文系2017年度教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“欧洲社会思潮的变化及其对欧洲一体化的影响”(项目编号:17JJDGJW010)的阶段性成果。

过去数年来,全球政治思潮经历了突发式的转向。西班牙新兴的极左政党“我们可以”(Podemos)通过大选迅速晋升为议会第三大党。齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的激进左翼联盟险些带领希腊退出欧元区。“黄马甲运动”成为法国社会自1968年“五月风暴”以来最严重的暴力抵抗运动。发迹于互联网的“五星运动”在2018年意大利选举中以31%的得票率一跃成为议会第一大党。英国脱欧公投的“黑天鹅”以巨大的政治意外暴露了欧洲一体化的深层次后果。德国右翼民粹主义政党“新选择党”(AfD)在2017年大选中成为德国第三大党,是二战后首个进入联邦议院的右翼民粹主义政党。“特朗普主义”对“政治正确”的肆意嘲弄聚集了被民主、共和两大传统政党遗忘的民粹力量,在他以粗暴的关税手段和贸易惩罚措施来重置全球贸易法则的政策背后,是美国社会对自由国际主义的广泛质疑和对整体性变革的迫切需求。伊斯兰恐怖主义经由ISIS的煽动席卷西亚、中东和北非,并将欧美国家置于切实的安全威胁之下,推动其政治议程快速右转,如发生在法国的多起恐怖袭击推高了极右翼政党国民阵线的支持率,①2019年2月新西兰基督城的清真寺屠杀事件则是白人右翼群体对上述危机的暴力回应。

来自政治光谱两端的重重压力导致传统政党的政策空间日益萎缩,支撑战后全球经济增长和世界秩序大致稳定的世俗政治意识形态陷入危机。相比之下,激进主义、民粹主义、极端主义、新法西斯主义等原本处于政治光谱边缘的思想主张却大行其道。②面对残酷无情的激进式抗争和来势汹汹的大规模群众运动,国际社会在惊讶之余,往往将另类思潮的涌现视作政治上的“返祖”。由于二战后世界政治运行总体和平,主要国家经历了政治上的长期稳定和经济上富有成果的一体化(全球化),人们逐渐淡忘了尘封在动荡历史中的激进政治浪潮与民众暴力革命,“温和”、“理性”的协商民主和多边机制在很大程度上取代了抗争政治以及暴力。国际观察家虽可指责上述政治思潮的落后、愚昧、褊狭,但严厉的道德声讨本身并不能帮助人们理解这种现象出现的深层次原因,也不利于形成有效的应对机制。例如,过去数十年中欧洲主流政治家努力将每一种反对多元文化的主张都钉上“种族主义”的耻辱柱,但种族主义并没有因此而销声匿迹。在现象层面,政治永远存在“不可思议”的成分,社会科学需要解释的恰恰是“不可思议”而非“理所当然”,正因为全球政治思潮的变异看上去如此“不合时宜”,才更加需要学理上的分析和探究。

还有另外一种普遍存在的误读,即以非常规手段寻求政治变革的行动者是错误思想的受害者,少数野心家愚弄了无知的大多数,并使后者误入歧途。这是一种较为“精细”的误读,因为它认识到政治思潮变异的症结在于“人”而并非“主义”,例如《古兰经》。然而,“加害者/受害者”的逻辑过于强调“加害者”的煽动行为,它似乎认为,如果沙特阿拉伯停止资助清真寺和“瓦哈比主义”(Wahhabiyyah),如果麦地那国际伊斯兰大学能变得更加“国际”而不是更加“伊斯兰”,那么,伊斯兰恐怖主义和人体炸弹事件就会归于沉寂。如果能减少国民阵线在法国媒体上的大肆煽动,如果能将特朗普排除在总统竞选之外,那么欧洲和美国的政治生活就可以回归常态。事实果真如此吗?激进领袖的追随者们的确受到了不同程度的愚弄,但是消除少数几个“煽动者”并不能消灭“非典型”政治思潮产生的根源。或许,真正的问题在于,为什么一种“不合时宜”的政治主张可以动员大量普通民众?是什么样的结构性因素在帮助“煽动者”取得巨大的成功?就目前的情况而言,从这一角度所做的分析还相当有限。

正确理解政治思潮激进化的最后一个障碍是,人们倾向于孤立地看待不同地区的极端政治,对激进主义的每一种表达做具体而微的解释,因为在形式上它们是那么的不同:伊斯兰恐怖活动发端于原教旨主义,欧洲民粹政治的重要诱因是移民问题,而“特朗普主义”则反映了美国中下层白人的沮丧。这些解释无疑具有相当的合理性,但它们往往只停留在现象层面,无法形成可对话、可通约的理论认知。当下的世界政治生态释放出了一个强有力的信号:政治思潮的急剧“变异”已成为全球性问题,“就事论事”的路径阻碍了人们观察各类“非典型”政治主张背后的同一性结构因素。

本研究试图克服以上不足,将被割裂的世界政治地图拼接起来,使不同地区、不同形式的政治秩序转变呈现为一个有机的、相互关联的整体。政治思潮变异的根源深植于全球资本主义运作的深层肌理,是经济全球化的巨大成功而不是别的因素,激发了各种形式的“非典型”思潮。本文遵从马克思主义的政治经济学路径,考察全球化时代国家功能的改变、社会的内在张力以及人的异化。全球化是一个复杂的国际政治经济现象,其核心是资本主义的全球运作,又被称为“全球资本主义”(global capitalism)。③全球资本主义的主要目标是实现人、物品和资本的跨地域自由流动,致力于破除政治和社会边界对单一全球市场形成的阻碍。全球资本主义的实践者相信,就某种程度而言,“自由放任”的全球市场从根本上来讲是理性的。④

全球秩序的推进打破了国家的传统功能、消解了政治的本土性,然而,在拥有巨大吞噬力量的全球资本浪潮中维护社会的机能和人的尊严,需要强劲、有效的局部机制提供保护,以上两种取向对全球化时代的国家功能提出了极其矛盾的要求。西方国家为了满足前者而大力推行新自由主义,其结果是社会的断裂。穆斯林世界为了实现后者而退回宗教主义的庇护之下,其代价则是现代化的缓慢甚至停滞。在断裂的社会中,个体因为无法跟上快速的进步和淘汰而失落沮丧。在停滞的社会中,群体因为无法寻求发展、获得(外部)承认而感受到压抑和贬损。这两个群体都容易排斥理性的渐进式主张而拥抱承诺快速变革并诉诸简单行动的政治纲领。

一、激进政治与“双向运动”

不管在东方还是西方,激进思潮都有着漫长的发展史和复杂的谱系,它往往表现为缺少耐心、不择手段、罔顾事实的极端改革措施,最经常被谈及的例子是法国大革命中的罗伯斯庇尔和他鲜血淋漓的断头台。“激进”一词源于拉丁语“radix”,意为“根”,其最初含义是指追溯至事物的根本层面。⑤“激进主义”发展出现代常用的“激进”含义是在宗教改革时期,当时各个宗派都企图还原基督教信仰的根本律条,呼吁将宗教带回其本源,全面替代违背基督精神的等级制教会。这一时期,宗教改革的反对者和批评者提出“我们是否应该走慢一点”,从而使原本只强调溯本清源的“radicalism”产生了后来的“激进”含义。⑥在经过18、19世纪的混用期之后,⑦这一术语本来的意向——回归事物的本源或根本——逐渐模糊、式微,被另外的政治和宗教词汇所取代。

在宗教改革运动和法国大革命的影响下,激进政治逐渐被社会思想家定义为寻求快速、彻底或颠覆性变革的政治主张,这些主张的实施经常伴随着对社会的剧烈冲击。⑧“罗伯斯庇尔的断头台”的确反映了激进政治的某些特征,但激进政治并不总是与大革命式的进步联系在一起。在政治光谱的不同位置上,各类激进运动的参与者并不一定更具有前瞻性或更加向往急速的社会“进步”,相反,他们的激进思想在很多情况下是出于对现存生活方式的特别忠诚,或出于恢复逝去传统的热切愿望。许多激进主义者对政治和社会制度提出了大刀阔斧的变革措施,但是他们力求推动此种变革的目的却是为了重建某种传统价值。⑨正如19世纪早期的激进派活动家、议员威廉姆·科贝特所说,“我们想要大转变,但我们不想要任何新东西。”⑩在此特别需要指出的是,激进政治本身并不具备稳定的意识形态立场:首先,在具体实践中它能够结合各式各样的社会思潮,对立的价值观和信仰可以催生同样激进的社会运动;其次,在某种背景下相当激进的观念,在另外一种背景下可能不过是平常意义上的自由主义或保守主义。

虽然来自各个角度的批评之声不绝于耳,但罗伯斯庇尔式的激进革命经常因为所倡导的价值与历史前进的方向高度一致而被原谅。相形之下,保守主义的激进政治则显得更为“丑陋”,在20世纪以降的历史叙事中往往被进步观念影响下的价值判断所摒弃,而这种进步观念驱动下的价值判断往往对现代化的某些根本特征视而不见。

(一)进步的重压

现代文明进程是一个把理性的迫切要求从道德规范或者道德自抑的干扰中释放出来的过程。提升理性以排除所有其他行为标准,早已被认定是现代文明无须审视的一个基本因素。(11)科学和科学主义的迅猛发展最终成功地将“理性”置于“传统”之上。科学主义认为,是理性自觉地发明或设计了道德、法律、语言或货币这类制度,因此也可以对其随意加以改造。(12)这种改造往往被冠以“进步”之名,并以此为标准将世界划成两个部分,即成功的“进步”地区和失败的“落后”地区。(13)这种划分隐含的普世主义逻辑是,此处当下的进步也是彼处未来进步的方向。

进步主义反映了一种线性的历史观,它假定人类文明的进步具有确定无疑的方向性,并为这种方向性赋予了道德价值。(14)著名哲学家以赛亚·柏林曾说:人类一个最深刻的欲望,就是能发现一种统一的模式,无论过去、现在与未来,无论现实的、可能的与未实现的,都被对称地安排在和谐的秩序中。(15)“进步主义”话语便是这种模式的映射,它将过去相互隔离、千差万别的社会单元整合到同一条“进步时间轴”上,时间轴的尖端负责定义“进步”和“发展”,并且基本能够从自身的情况出发制定方案,而时间轴的尾端长期处于被动的跟随状态,其最大的被动在于失去了对“什么是进步”的话语权。

在向现代转型的过程中,前现代社会对巨大进步压力的回应,无论顺应还是反抗,往往都是相当激烈的。柏林在回顾德国崛起的过程时曾大量谈及法国因素。黎塞留和路易十四军队的铁蹄践踏了大片德国领土,压制了新教复兴运动,使德国沦为落后民族。在法国大革命光辉的照耀下,四分五裂的德国显得愈发卑微。(16)拿破仑崛起之后,在1806年耶拿会战中击败了普鲁士军队的主力,普鲁士丧失大片领地,被迫退出第四次反法同盟,自此沦为欧洲大陆的二流国家。为了克服这一系列屈辱,德国知识精英纷纷转向本国的民间艺术、自然、历史和传统习俗以建立替代性的价值体系,他们强调纯粹的民族精神、歌颂“高贵的野蛮人”和弱者的反抗。德国浪漫主义本质上是对法国所代表的进步压力的曲折回应,其后来成为19、20世纪激进民族主义的重要思想渊源,尤其体现在殖民地和半殖民地国家的暴力革命之中。

由于“理性”、“进步”和“发展”这些概念在现代历史上取得的巨大胜利,对进步的抵制和拖延要么被批判抨击,要么被选择性遗忘。现代国家,甚至包括较早开始现代化的西欧国家对革命的尽早到来交口称赞,将农业经济的瓦解、手工业者的逐次破产、稳定人际社会网络和传统礼教秩序的破败,都视作一国社会整体进步的指标。由于传统的生活、生产方式与正在兴起的现代经济秩序之间的鸿沟巨大到不消灭前者就无法推动后者的到来,传统的捍卫者往往倾向于采取极端手段来抵抗社会变革,而进步势力也以等量的激进和暴力予以回应,这导致了19世纪至20世纪早期欧洲政治光谱两翼的社会力量都成为激进主义者。这一过程诞生了各类激进思想,诸如革命主义、无政府主义、法西斯主义、布尔什维克主义,所有这些政治运动背后都隐含着对暴力施压以塑造某种社会秩序的强烈诉求。

(二)“双向运动”

然而,对激进式变革的粗糙判定使得人们对现代社会发展动力的认知越来越偏颇,科学、理性、进步被强调、放大和道德化,最终被认为是唯一正在发生和应该发生的趋势。在少数试图从更深的层次理解激进政治的作品当中,卡尔·波兰尼的《大转型:我们时代的政治与经济起源》一书真正全面地观察了工业革命时代不同社会动力的交互作用。他发现,在对英国工业化进程至关重要的“圈地运动”期间,都铎王朝和斯图亚特王朝前期均通过王权来减缓圈地运动的进程,这一政策在此后几个世纪中遭到资产阶级改革家和历史学家的尖锐批判。波兰尼对此却有不同的解读,他认为,“国王和他的枢密院、内阁大臣以及主教们都在为保护公共福利,以及实际上是社会的人与自然的本质主旨而与这些暴行作斗争。”(17)

国家纺织业的增长明显要依赖于国内羊毛供给量的提高,这足以说明把耕地变为牧地的圈地运动是经济进步的一种趋势。然而,对于都铎王朝和早期的斯图亚特王朝而言,这种进步的速度或许已经具有毁灭性,导致其本身变为一种退化的而非建设性的过程。社会变迁的速度是否适当,主要取决于被剥夺者能否在其人性与生计、物质与道德等方面,在不遭受致命损伤的情况下使自己能适应变化了的条件,也取决于他们能否在与这种变迁间接联系的机会领域找到新的工作,能否使那些因经济变迁而失业的人们获得维持生计的新资源。(18)

由于王权的持续干预,英国在工业化早期因经济进步所导致的种种后果基本维持在社会所能承受的范围之内。英国忍受了圈地运动的漫长痛苦,却没有遭受毁灭性的破坏。从1795年至1834年间,一项被后世广为诟病的《斯皮纳姆兰法案》(19)阻止了在英国建立一个完全竞争性的劳动市场,尤其是在英国乡村,建立这样一个市场就意味着对社会传统网络的全面摧毁。由于“反动”势力的拖延,英国社会在危险的早期资本主义实验中较为成功地避免了大规模的激进革命,市场和资本的发展在多数时间里没有突破人的能力极限,因为人的能力并不是由市场决定的,而是受社会本身的限制。(20)然而,英国的渐进式社会变革在欧洲大陆和世界其他地区并没有被成功复制,新旧世界的交替在世界其他地方导致激进主义高潮迭起。经济进步开始与暴力行为密不可分,对内表现为左右两翼的血腥残杀,对外表现为长期的帝国主义战争。

19世纪许多欧洲激进政治的参与者是传统行业的从业者,他们反对资本主义生产方式并非因为厌恶进步本身,而是在时代的变革中试图保持过去的传统以及这种传统赋予他们的身份。历史学家汤普森在《英国工人阶级的形成》一书中为保守激进运动做了如下辩护:贫穷的织袜工、手工作坊里的纺织工以及乌托邦艺术家的技艺和传统,也许不可避免地走向死亡,他们对工业时代的敌意也许带着守旧的印记,他们关于社群主义的理想很大程度上是一种幻想,其反抗式的阴谋也许愚不可及。然而,他们经历了剧烈的社会动荡,他们的思想和行为从自身生活体验的角度看来具有合理性。是历史牺牲了他们,没有留下任何转圜余地。(21)对致力于解决激进主义的政策制定者们来说,认识到激进政治的理性成分比对其进行无休止的道德谴责要重要得多。

综上所述,一旦社会经济变革的速度超出个体的承受极限或者新生力量的吸纳能力,新旧势力之间的极端对立便无法避免,市场的疯狂扩张长期伴随着试图驾驭或者抑制这种扩张的反方向运动,这一“双向运动”在波兰尼看来是现代社会的基本特征,而对社会的保护与市场规律本身不兼容,从而导致反复而持续的冲突。(22)令人困惑的是,现代经济进入全球资本主义时代之后,波兰尼所指出的“双向运动”被许多政策制定者所忽视。自律性市场的乌托邦在国内层面被福利主义、工团主义等左翼主张击退之后,在国际层面却取得了巨大的胜利。在新自由主义的反复教导之下,开放经济以隐晦的方式要求人类社会服膺于自律性的全球市场,这意味着社会的运转日益成为全球市场的附属品,经济体系部分地从社会中“脱嵌”(disembedded)。在意识形态层面,这种趋势表现为全球资本主义扩张的社会代价被轻描淡写或合理化,政治权力的干预被视作对国际自由市场的阻碍。(23)

(三)法国“黄马甲运动”

法国“黄马甲运动”持续时间之长、参与人数之多传递了类似的信息。“黄马甲运动”开始于2018年10月,被认为是法国自1968年“五月风暴”以来最严重的暴力抗议活动。虽然以白人群体为主导,(24)但“黄马甲运动”的议题却远离反移民、反欧盟、民族主义等常见内容,这在法国现代社会运动史上是十分少见的。此次抗争通过社交媒体动员了很少明确表达自身政治主张的沉默群体,呈现出组织性弱、自发性强、冲突性强等民粹主义特征。除了表现出强烈的激进倾向,“黄马甲运动”很难在意识形态上加以归类,它囊括了政治光谱上从左到右的各类人群,既不同于传统左翼的工人运动,也不符合传统右翼的社会主张。

“黄马甲运动”的起因是一项丝毫不具革命性的税收改革措施。2015年底法国签署《巴黎气候协定》之后,为了更好地履行该协定,控制二氧化碳排放量、促进能源转型,马克龙政府决定自2019年1月起对每升柴油和汽油分别征收6.5欧分和2.9欧分的燃油税。受国际市场和国内政策影响,2017年和2018年法国的汽油和柴油价格大幅上涨,新的燃油税激怒了那些高度依赖车辆从事生产和生活的法国市民。许多工薪阶层由于高房价的压力而不得不选择居住在生活配套设施相对匮乏的城郊或乡村,他们每天需要长距离通勤,且必须开车才能买到食物和日用品,新增的燃油税成为压垮低收入家庭的最后一根稻草。相比之下,马克龙上台之后即着手减轻富裕阶层的税负,将“巨富税”(L'impt de solidarité sur la fortune,直译为“财富团结税”,简称ISF)修改为“不动产巨富税”(IFI),只对富人的不动产征税,将动产和金融投资财产排除在外。在对富人收税的问题上,2016年年中曾爆出丑闻,法国有五十位巨富被减免巨富税,其中包括法国排名第二的富豪——欧莱雅集团的继承人贝当古夫人。贝当古夫人本应缴纳六千多万欧元的巨富税,但在各种税务优惠政策的叠加下,她最终居然被完全免税。(25)

对高收入阶层减免税基、对工薪阶层加征燃油税,似乎坐实了马克龙“富人的总统”头衔。但在解释其经济和税收改革政策时,马克龙反复强调的是“提升法国国际竞争力”的重要性和必要性。对富人和资本征税会导致人才流失、企业外迁,维持较高的失业救济会增加产品成本、打击出口,而马克龙的改革目标是使法国更符合国际市场和国际资本的口味,唯有如此才能重振法国经济。然而,这正是马克龙政府与“黄马甲”抗议者之间的分歧所在。“黄马甲运动”集中表达了“下沉阶层”对全球化的憎恨,因为它只有利于大商业集团和城市精英,抗议者坚信法国的整体社会制度并不为多数人谋利。(26)

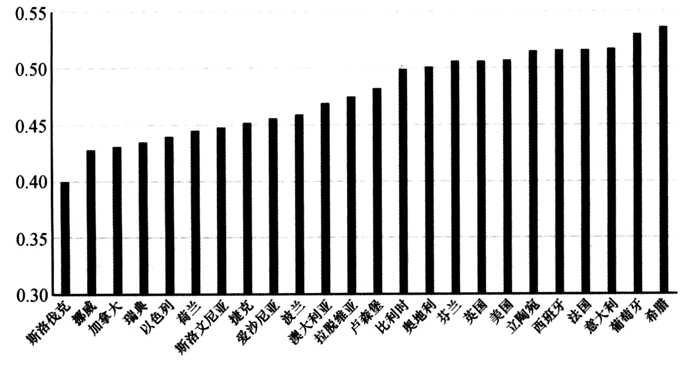

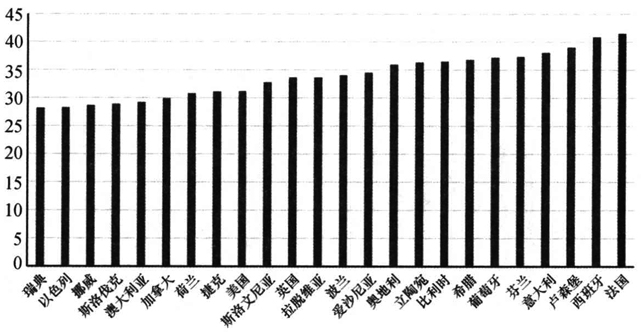

抗议者的愤怒并非毫无依据,2008年至2016年间,法国收入最低的20%的人口其可支配收入的中位数完全没有增长。(27)法国社会初次分配的不平等程度非常严重,在经合组织(OECD)国家中,其初次分配的基尼系数仅低于希腊、葡萄牙和意大利(见图-1)。按照税收和转移支付之前的市场分配计算,法国的贫困率高达42%,高于其他任何一个OECD国家(见图-2)。只有经过高税率和高福利的大幅度调整,法国的基尼系数才略低于OECD国家的平均水平,因此法国长期居于全球税负最沉重的国家之列。(28)

另一方面,尽管法国的公共开支比例与斯堪的纳维亚半岛国家不相上下,(29)但是法国福利制度浪费严重、效用低下,对社会流动性的贡献十分有限,被高税收挤压的中下层和依赖福利分配的低收入群体感到前途无望,法国低收入家庭的子女需要六代以上的时间才能达到平均收入水平。(30)

图-1 OECD国家初次分配的基尼系数

数据来源:“OECD(2019),Income Inequality(Indicator)”,DOI:10.1787/459aa7f1-en.

“黄马甲运动”暴露了精英解决方案与民众切身感受之间的鸿沟。民众苦于本土的困境,如工作机会稀缺、居住成本攀升、城市以外公共设施匮乏、乡村学校衰败、公立医院减少,而民选的政治精英则忧心于法国在国际市场的地位和对国际资本的吸引力,如平均劳动时间过短、解聘雇员成本过高,那些不能直接促进法国国际竞争力的议题则很难享有政策优先性,而那些不能迎合民意的改革则屡屡遭到民众抵抗,导致法国诸多经济社会问题积重难返。传统政治的权威性和确定性被分化消解,政治社会变得愈发脆弱、敏感和动荡不安。(31)

普通民众并不认为提高法国在欧元区对外出口中的占比是迫切的,不管是劳工阶层还是中产阶层都不是法国全球化的显著受益者,相反,这些群体承担了经济与社会脱嵌的日常代价,他们失去了原先的工作,搬离了昂贵的城市,把孩子送到更远的学校就读,承担着高额的交通开支。因此,“黄马甲运动”映射出法国深度参与全球秩序的背面,政治精英们在提升国际竞争力与承担国内义务两者之间长期倾向于前者,民众就不得不以激进政治的方式表达对后者的迫切需求。这一点从马克龙开启史无前例的国民大讨论中可见一斑,经过一万多场不同层级的地区集会,民众提出的核心关切集中在增强民主协商和民主参与、实施公平税制、缩小城乡差距等“以民为本”的领域。(32)

图-2 OECD国家税前贫困率(%)

数据来源:“OECD(2019),Income Inequality(Indicator)".

二、全球资本主义的社会代价

一个福利支出如此庞大的体系依然发生规模罕见的激进式暴力抗争,法国到底怎么了?法国著名社会学家阿兰·图海纳认为,全球化在某种程度上破坏了社会,这种巨大的外部力量让“社会事务”消失了。而什么是社会事务呢?是利用物质资源形成各种诸如学校、医院等组织的方式。社会民主主义在欧洲到处遭到清算,右翼占据了议会的大多数席位,自律性市场成为经济学真理和政治实践的原则,金钱凌驾于社会之上,这导致没有任何社会力量能持久抗衡资本。作为权宜之计,欧洲社会只好用同情和人道主义行动替代那些被摧毁的机构,但这无法应付源源不断的问题。(33)除了社会的破坏,全球化还带来了新的阶层问题。清华大学孙立平教授在《断裂》一书的序言中提到,在20世纪90年代中期访问法国时,他曾向图海纳提问:“法国近些年来社会结构最重要的变化是什么?”图海纳的回答是:从一种金字塔式的等级结构变为一场马拉松比赛。过去的法国社会相当于金字塔式的等级结构,人们的地位高低不同,但都处在同一个结构之中。而今天的法国像一场马拉松赛,每跑一段都会有人掉队,这些人甚至已经不是堕入底层,而是被甩到社会结构之外了。图海纳认为,坚持跑下去的是那些被吸纳进国际经济秩序中的就业者,而人数只有四五百万。(34)本节将分别讨论阶层的剧烈分化和社会的势微。

(一)“超级阶层”与“下沉阶层”

图海纳的整套话语或许会让不熟悉欧洲政治的人们感到陌生,但是,欧洲的困境如果转换到波兰尼的“双向运动”框架下便不难理解。地区主义范畴下的欧洲一体化和国际自由主义范畴内的参与全球经济,都在鼓励市场的扩张和生产要素的自由流动。具体来讲,全球经济秩序有三个要素:资本、商品与劳动力。消除这三个要素在全球范围内流动的障碍是全球资本主义的主要指向。然而,与一战前欧洲资本主义上升时期所建立的全球市场不同,当前全球资本主义的流动性集中在资本和商品领域,对劳动力的流动则有严格限制。目前全球劳动力的流动性甚至比不上20世纪初的世界市场。(35)一战之前,世界上大多数国家对出入境人员既不要求持有护照,也不要求办理签证。

根据爱德华·卡尔的观察,人口迁移在19世纪经济政治体系中所占的地位比自由贸易更为关键,对整个体系的生存和发展所发挥的作用也更大。(36)这无疑与当时欧洲国家快速工业化所导致的劳动力需求增加有直接关系。在经济扩张期,移民的到来受到各地资本家的欢迎,政府也就没有必要限制人口的流动。这种状况随着全球生产能力的不断扩张而延续了相当长一段时间,然而,此后资本主义生产能力的逐步过剩和全球经济结构的深刻变化,最终导致发达经济体内部对工作机会的竞争日益加剧,提供更多的就业、尽可能降低失业率已成为各国政府的首要关切。鉴于从欠发达地区转移出来的廉价劳动力会对本国就业市场带来冲击,自由主义的移民体系遂迅速被各类限制措施所取代。(37)

对人员流动的限制并不是问题的全部,即便劳动力能够实现真正的自由流动,以经济为目的的人口迁移本身也伴随着巨大的社会代价。移民融入当地社会的困难在当前的欧洲社会已显露无遗,即便第一代移民能够将认同问题束之高阁,第二、第三代移民也未必会像他们的父母、祖父母那样,在强大的生存压力之下积极拥抱实用主义。德国在20世纪70年代引进的土耳其劳工大多数具有世俗主义倾向,其后代却对伊斯兰信仰非常虔诚。(38)此外,主流社会也在为移民的增加而付出某种代价,尽管高举“多元文化主义”的主流政治话语往往否认这种代价。与来自贫穷地区的移民相比,富裕国家的中下层人民更加缺少流动的可能性,而这并不一定是政策本身所致。由于民主社会主义在过去半个世纪的全面发展,富裕国家的劳动力往往被内嵌于复杂的福利和社会保障体系当中,这一整套体系是无法随着劳动力的迁移而迁移的,此外,本国较为安定的社会环境、健全的法制、优质的教育资源等都成为富裕国家中下层劳动力向外流动的阻碍因素。

不能流动的中下层劳动者逐渐成为“下沉阶层”,他们承受着全球资本市场和劳动力市场的双重挤压。新兴市场的廉价产品令越来越多的本国制造业破产或者向低成本国家迁移,大量移民又以低薪优势争夺仅有的工作机会。相当长一段时间以来,发达国家中越来越多的青年男性,特别是技能和受教育程度都不高的人,主动从劳动市场退出,即便局部的工作机会并未丧失殆尽。(39)经济全球化对发达国家内部的冲击已不容忽视,美国前财长、哈佛大学教授劳伦斯·萨默斯对此做出了精辟的分析:

全球面临的经济挑战与一代人之前有着显著不同。在冷战和拉美债务危机刚刚结束之后——当时以中国为首的亚洲国家复兴还处于初期阶段——挑战在于让新的市场出现。鼓励发展中经济体采用市场机制、并帮助它们进入工业化经济体的贸易协定,对创造全球经济至关重要。现在,我们已经有了让新兴市场取得最伟大经济进展的全球经济。它尤其有利于资本以及轻松往返于世界各地的精英阶层,但那些缺乏财力利用新的全球市场、以及不想与低成本的外国劳工竞争的中产阶级却受到压力。我们现在面临的挑战不是创造更多的全球化,而是确保目前的全球化让全体公民受益。(40)

让全球化变得“普惠”这一解决方案并不像看上去那么简单,其主要原因在于全球资本主义极大地分化了不同群体的利益诉求。早在2004年,塞缪尔·亨廷顿便指出,业已存在一个新兴的“全球超级阶层”(global superclass),他们在世纪之交大约有2000万人,到2010年人数则增长一倍。这些跨国精英对民族归属感毫无需求,将国家边界视作幸好已经开始消失的障碍,国家只有在方便其全球运作的情况下才被认为是有用的。(41)然而,这个不再依赖国家框架的“超级阶层”往往掌握着国家的政策制定大权,西方民主政体的大部分政治候选人都直接或间接地来自这个群体,并以这一群体的政治、经济和道德偏好来管理国家,这势必导致代议制民主的失灵。换言之,在西方民主国家,实际上是国际市场在投票,国际市场的投票比议会投票分量更重。(42)

在特朗普之前,“茶党”运动已经释放出非常重要的政治信息,其中一条便是这项运动的参与者认为,轮流执政的两党已经严重脱离美国基层社会的民意诉求。(43)在2016年的美国大选中,社会中下层所感受到的压力和困惑被激进主张大肆利用。言辞夸张的特朗普虽然屡遭调侃,却得到了白人选民中蓝领群体的大力支持,这一群体的工资水平长期徘徊不前,对现状最为悲观甚至感到愤怒,认为国家正处在螺旋下行的过程中。(44)上述现象让美国主流政治家感到困惑,仅从数据上看,美国经济已从上一轮金融危机当中得到较好的复苏,失业率不断创下新低。(45)然而,由于工资增长停滞,美国实际家庭收入的中值比2007年的峰值低了4000美元。(46)

(二)社会的式微

经济处境的恶化只是过程而不是结果,全球资本主义用经济逻辑取代了社会逻辑,对社会网络的细致纹理造成了严重的破坏。美国民众——尤其是青壮年——感到个体努力的边际收益急剧下降,希望破灭而陷入普遍的社会焦虑。2015年诺贝尔奖得主安格斯·迪顿和安妮·凯斯的一项研究成果显示,1998年之后,美国几乎所有成年人的死亡率都大幅下滑,但45—54岁的非西班牙裔中年白人的死亡率却开始上升。他们发现,1999年至2013年间,该群体的死亡率上升了1.34‰,这种增幅是巨大的。在当代社会,造成过类似结果的只有艾滋病。中年白人死亡率增加可以归结于三类原因:自杀、慢性肝病或肝硬化、酒精和毒品的滥用,这意味着,美国社会的某一群体正有意或无意、迅速或缓慢地自杀。(47)在整体长期繁荣的情况下,美国社会的某些细胞经历了无声的死亡。

全球劳动力竞争、自动化和技能加速淘汰等进步因素,使越来越多的劳动人口必须面对“无用的幽灵”。没有大学文凭的劳动者明显在掉队,对于中年以上的群体来说,无论政府采取何种政策,都很难使他们在未来的经济活动中重获竞争力。即便在英国和德国这样具有高质量职业再培训计划的国家,自动化造成的失业仍被证明是难以修复的。(48)正如图海纳所言,这些人已经在全球资本主义的游戏中出局,而如何消化这一后果将长期困扰发达国家的国内政治议程。当“出局者”手中握有选票时,特朗普的高支持率就不足为奇了。

约瑟夫·康拉德有言,社会不是自然撮合物,而是一个人造结构,它有一套专横规则来调节自己的内部关系,以免文明的薄壳遭到挤压破坏。在这一结构之内,社会从上到下、从左翼到右翼,分享着一种保持现有规则的默契,以便其所有成员都能采取相应立场,穿越时局变化。(49)虽然市场和资本不被看作革命性力量,因其运行过程对社会的要求是日常的、局部的、渐进的,但这种以日常形式存在的局部要求并不顾及社会内在的“专横规则”,一个公司的雇佣决定不会考虑雇员背后的家庭和社会关系,资本希望劳动力的可塑性和适应性能完全贴合国际市场瞬息万变的需求,因此劳动者在现代经济学中的形象是“无牵挂的、自由出卖劳动力的个体”。

然而,“经济人”只是人的一个面向,“社会人”的逻辑却并非如此。20世纪初,英国著名政治理论家麦金德在《民主的理想与现实》一书中写道,运行当中的社会是以许多人的不同习惯,经各种各样的互相联结建构起来的。如果运行中的社会结构要做出改动,即使在某个相对较小的方面,也要有一大批民众必须同时改变他们种种不同的习惯,而这些习惯也都对应互补。(50)如果市场在与社会的博弈中占据了支配性地位,那么,社会只能以自身的撕裂或溃败来满足市场的要求,对深度融入全球资本主义运作的经济体而言,社会的撕裂和溃败是中下阶层长期面对的基本现实。(51)

全球资本主义的社会代价不仅仅是金钱战胜了社会,更重要的是,社会这一“人造结构”在当前环境下所遭到的干涉往往不是来自可见的局部,而很可能是某种“蝴蝶效应”的显现。据信,2010年旱灾期间,中国在粮食市场上的恐慌性购买曾导致中东地区出现饥荒暴动,进而发生革命。(52)但是,对中国而言,购买粮食本身只是无害的商业行为。对自身处境的失控加剧了人们对确定性的渴望,这种渴望很容易被导向“螳臂挡车”式的极端政策。因此,“变异”的政治思潮背后往往是理性人的理性选择,但结果却可能是疯狂的。

综上所述,无论全球资本主义从整体上怎样符合进步理念、怎样促进了人类整体的经济活动,对每一个社会而言,超出其承受能力的变革难免招致不同形式的抵抗,而这些抵抗经常以破坏性的面孔出现。在这种情况下,最有可能对全球资本主义的社会代价起到缓冲作用的,是致力于提供合理保护、增强群体性抵御风险能力的国家政策。不幸的是,全球化时代的国家功能在各种意识形态的以及结构性的力量挤压下日益萎缩。新自由主义用最高分贝反对国家对全球市场的干涉,而太过紧密的相互依赖使得国家正失去独力行事的能力。正如菲利浦·史蒂芬斯在《金融时报》所说的,我们时代的大转型使得单个国家越来越难掌控自己的命运。(53)

三、民粹主义与国家的两难

在全球资本主义秩序之下,有人获益,有人受损,这已是不争的事实。(54)不管自由主义者们如何怪罪其他因素对国际贸易过程的操控和扭曲,有相当数量的国家确实因为参与全球经济而出现了严重的贫富分化,它们当中甚至有些处于实际上的破产状态或者彻底沦为“失败国家”。(55)数据跟踪显示,从1990年到2007年,全世界最穷的40%人口在全球总收入中所占的份额只上升了不到1%。(56)从20世纪90年代到新世纪之后,全球100个发展中国家的人均GNP反而不及60年代、70年代和80年代。(57)这些看上去非常有说服力的数据经常被反对经济全球化的人士用来支持自己的论点,但是,在深入探究全球范围内收入失衡的成因之后,经济学家发现,自由贸易秩序并非全球性贫富差距的始作俑者。

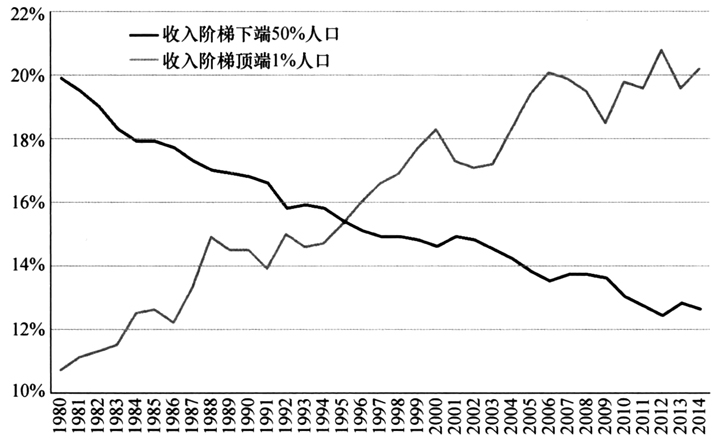

佛朗格·博圭农与克里斯蒂安·莫里森这两位经济学家收集了1820年至1992年的收入数据,并将全球收入分配分为国与国间和国家内部两个层次,经过分析之后他们得出了与常识相反的发现。首先,在全球范围内,个人层面的收入差距自1820年之后持续拉大,至1980年达到顶峰,此后开始下降。其次,国家内部的收入差距最大的年份是1910年,此后开始下降直到1960年的低点,但1960年之后,国内收入差距再次拉大,虽然增幅较小。(58)基于以上两点,我们不难判定,在1980年至1992年间,国际贸易促使全球经济更加均衡而国家内部的分配问题则是导致社会两极化的真正原因。(59)博圭农与莫里森的研究结论凸显了国家的分配功能,个人能否从经济全球化获利,取决于一国如何利用其在国际经济活动中的收入。冷战结束后,国际贸易迅速扩张,但上述分配机制仍然没有改变。(60)全球不平等状况的监测数据显示,美国位于收入阶梯顶端1%的人口占总国民收入的比重从1980年的10.7%增长到了2014年的20.2%,而收入阶梯下端50%人口所占的国民收入比重只有12.6%(见图-3)。同样的分裂也存在于其他主要发达国家如法国、德国和英国,虽然剧烈程度不及美国。(61)

图-3 美国税前国民收入分配比重(1980-2014)

数据来源:World Inequality Database.

国际贸易往往导致一国收入形态的变化,而这种变化不可能使每一个参与者都直接受惠。最理想的解决方案似乎是将国际贸易的利润进行有利于公平的再分配,以解决因开放政策而造成的收入差距。然而,这种方案在政治上的可操作性比其抽象层面的合理性要小得多。不管通过税收改革还是福利制度来缩小收入差距,都会遭遇顽强的内部抵抗,而最贫穷的阶层在政治上往往根本不会发声。因此,现代国家的执政者既要努力保持本土市场对人才和资本的吸引力,又必须有效解决因此产生的收入差距和其他社会代价,这已经成为全球经济时代的经典两难。(62)在深入研究这一问题的基础上,哈佛大学经济学教授丹尼·罗德里克提出了“全球化的不可能三角”,即高度全球化、国家主权、国内民主决策机制难以同时实现。(63)菲利浦·史蒂芬斯在剖析民粹主义的成因时也说,问题的罪魁祸首不是民主的弱点,也不是欧盟或者移民,而是全球化。(64)我们时代的大转型使得单个国家越来越难掌控自己的命运。

(一)“国家的衰落”?

冷战结束后,随着跨国经济体的成长与国家间相互依赖的增强,经济学家纷纷论证,全球资本主义时代的到来昭示着国家重要性的急剧下降,国家已经不再是承载经济发展的基本框架,相反,它成为阻碍增长的干扰性因素。(65)这些观点与新自由主义的正统理论相吻合,而由于新自由主义在冷战后取得了“主流意识形态”地位,“国家衰落”的必然性和正当性进一步加剧。新自由主义对政府行为的积极意义持深刻的怀疑态度。这种怀疑由来已久,因为数个世代以来,人们对世界经济史存在普遍的误读,如认为英国成为工业超级大国是由于“自由放任”(laissez-faire)政策的成功,法国工业化进程相对落后则是由于国家干涉的负面效果。依照同样的逻辑,1929年到1933年的大萧条被归咎于美国通过保护主义的《斯姆特—霍利关税法》而放弃了自由贸易政策。(66)在凯恩斯主义的深层次问题逐步显现之后,新自由主义很容易得出以下结论,即国家干预拖累了经济,无效而混乱的政府监管和政策限制压抑了社会的创新与活力,高税收降低了企业家的积极性,人为设置的贸易壁垒干扰了商品的流动,理想的经济状态是“国家的归国家,市场的归市场”。

“国家的衰落”一说虽然揭示了全球化时代经济增长的新特征,却极大地掩盖了这些特征对国家能力的要求。资本与货物——甚至也包括劳动力——的高速流动的确挑战了传统的国家边界,削弱了国家的管制能力,但这并不意味着国家应当失去其重要性。在现代工业经济崛起的过程中,国家曾发挥举足轻重的作用。对西方经济史的深入研究显示,居世界领导地位的大企业、大财团并非起身于纯粹的市场领域,它们的发展壮大与国家的多方支持密不可分。(67)此外,现代科学技术的飞速进步离不开国家的大力推动,只不过国家的作用经常被个人成功的神话所掩盖。1976年推出的苹果I型计算机乃是建立在60年代和70年代美国政府公共资金支持的计算技术的研发成果上,Google核心的计算技术也来自政府资助的研究项目。美国的科技领先并非一众天才的神来之笔,而是国家制度对创新给予系统性鼓励的结果。(68)有相当多的证据显示,政府对专利和知识产权的保护是发达国家在起步阶段实现快速经济增长和技术革新的关键性制度。(69)

除此之外,自由国际主义秩序的不断推进客观上会增加对政府功能的强调,而不是相反。不管对高收入国家还是低收入国家而言,经济体的开放程度和政府规模的大小都存在正相关,越开放的经济体越倾向于建立和发展大政府。在诸多变量当中,对外贸易的风险系数与政府规模的相关关系最为显著。政府扩张的原因不仅在于需要维持和平和秩序、保护财产权、保证合同有效及管理宏观经济,也在于要维持市场的合法性。国家必须控制随市场而来的风险和不安定因素,不让它们造成太大的破坏。换句话说,外部风险催生了对国家能力的需求,不断经历外部震荡的经济体需要更多的政府开支来提供社会保障。对全球经济的深度参与迫使主权国家的政府承担更多的义务、执行更多的干涉政策。(70)20世纪50年代以来,世界主要国家的平均政府开支在很大程度上与贸易额和资本流动同步增长。(71)

(二)民粹主义的勃兴

新自由主义迎合了发达经济体当中上层精英的需求,低干预的国内环境和日益融合的国际市场能最大限度地降低跨国公司、投资银行和大宗物品交易的商业成本。但是,对社会的中下层劳动者而言,新自由主义加重了全球资本运作的社会代价。经济全球化的挑战和国家的“无能”催生了此起彼伏的民粹主义运动,其吸引力不在于其主张听上去多么令人信服,而在于政治精英和主流政党解决实际困难的能力受到越来越多的质疑。民众对于建制派从执政理念层面放弃对国家命运的掌控深感恐慌,因此,民粹主义五花八门的政策主张大体可归结为要求增强社会的能力和对市场的控制力,这一目标很大程度上需要通过国家的功能来实现。为此,法国国民阵线(72)要求对抗全球化和一体化对法国内部秩序的“颠覆”、保护法国企业免受国际竞争。特朗普则单方面提出更改贸易规则,修建“长城”封闭与邻国的边界,由政府全面掌控移民资格的审核与分配,而非法移民本质上是由市场和经济主导的资源分配方式所致,目的国潜在的市场需求构成了移民的主要动力。英国独立党(73)主张退出欧盟,收回“民族国家”对边境的控制权。(74)

很多时候,民粹主义被认为是大众民主失控的产物,然而,如果仅仅如此,那么民粹主义便算不上一种政治思潮的变异,其危害也会小得多。民粹主义虽然经常涉及广泛的民众动员,但却是民主的对立面。马克思在他的时代便观察到,当一个社会集团不能有效自主地表明自己的利益时,便经常会支持一个专制的领导人,这种现象后来被称为民粹主义。(75)在民粹主义运动中,广泛的群众动员并不会提升民主的参与度和民主协商的质量,相反,它往往借用大众政治的力量将某个富有魅力的政治强人——在今天的欧洲他们可能是玛丽·勒庞、法拉奇、威尔德斯、迪马约、奥尔班——推向权力的巅峰,此后便与真正的民主一刀两断。历史经验证明,民粹主义很可能导致极其不负责任的政策,委内瑞拉时至今日的处境便是一个发人深省的警示。

民粹主义并不是民主的伴生物,民粹主义的诞生远早于民主的时代。民粹主义回应的是国家能力的削弱以及政治解决方案的缺乏,义和团运动“扶清灭洋”对应的是清政府在对外战争中的屡战屡败。在全球化时代,民粹主义的发生机理并没有根本的改变,正如上一节分析所指出的,虽然全球资本主义的社会代价是一个全球性问题,但对具体国家内部的选民而言,问题的解决之道在于制定正确的国家政策并加以有效执行,因为超国家层面的应对方案对个体而言几乎是不存在的,目前民主制度所能驾驭的政治权力仅限于国家内部。

在这样的权力结构下,单一国家应对全球性危机的能力越有限,内部民众对强硬手段和激进政策的要求就越强烈,国家的“两难”导致了公众对国家建制和政治精英的愤怒。这种愤怒促成了民粹主义永恒的分类法:一类是腐败的精英和不怀好意的“他者”,一类是无辜善良的大众。全球化对社会的渗透以及“超级阶层”对深度全球化或区域一体化的追求,完美地塑造了前者的角色,而“下沉阶层”在日复一日的生存游戏中感受到的无辜和无助支撑起了后者的形象。

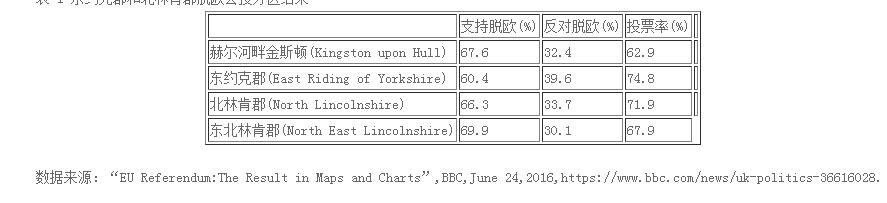

以英国民粹主义为例,在伦敦以外,脱欧支持者更多地来自东约克郡和北林肯郡等与欧洲单一市场融合最深的地区和经济单元,尤其是中小生产者。(76)该地区对欧盟出口的比例高于其他地区,与欧洲市场的融合程度位于全英前列。(77)但是,对欧洲市场更多的依赖并没有使得该地区的民众更认同欧盟成员国的身份,担心经济利益受损而支持留欧。相反,该地区支持脱欧的人数远高于全国范围的支持比例(51.89%)。东约克郡和北林肯郡包含四个二级地域统计单位,它们在脱欧公投中的投票情况如表-1所示:

表-1 东约克郡和北林肯郡脱欧公投分区结果

究其原因,经济单元对欧洲单一市场的依赖是该地区与欧洲乃至全球其他同类出口商激烈竞争的结果,而不应被理解为单一市场的自然产物,更不应该被理解为一体化的“恩赐”。对欧洲市场的依赖反映了这些地区在控制成本和提高质量方面做出的努力。对一线的生产者来说,控制成本和提高质量都不太可能是无痛的,相关措施往往意味着更长的加班时间、更强的劳动密度或者更少的劳动保护。有学者指出,《单一欧洲法令》的野心过大,它使得劳动力、资本和货物可以在欧洲各国之间自由流动,欧洲单一市场的束缚甚至少于美国国内市场。市场竞争的加剧带来了一定好处,同时也影响到了一部分人的生存。由于《单一欧洲法令》将统一的欧洲市场完全从国内政治社会机制中剥离,因此即便是在经济不景气的时候,政府也很难提供过多的保护。国内政府对经济运行无能为力,欧盟的决策又常常与国家利益相悖。(78)结果就是,民众对国家能力产生怀疑、对民主制度感到沮丧,转而寻求民粹主义的群体式表达,而时任首相卡梅伦的公投计划给这种诉求提供了意外的出口。

然而,人们不应当忘记1929年至1933年的经济大萧条也曾制造了一个类似的局面,波兰尼曾精准地归纳了两次世界大战之间一触即发的政治处境,认为这种局面其实是各自不同的限制市场的方案版本之间角力的结果。(79)魏玛共和国应对危机的软弱无力衬托了希特勒所主张的国家社会主义。希特勒上台后,国家迅速对社会实现了全面接管,民权和个体自由沦为国家主义的附庸。然而,出于对软弱政府和经济混乱的痛恨,德国民众广泛欢迎极权思想。英国历史学家埃里克·霍布斯鲍姆认为,法西斯主义提供的最吸引人的产品是以国家力量迅速结束了社会失序,意大利民众支持墨索里尼的重要论据是他“能让意大利的火车正点运行”。(80)这种法西斯冲动——借牺牲个人自由和一切民主制度以对抗自由资本主义的僵局、延续社会的生存——几乎是普遍人性的反应。(81)

四、宗教极端主义与“出局的人”

在对全球资本主义和国家行为两个层面进行论述之后,最终要解决的还是“人”的问题。政治思潮“异化”的终端不是国家或社会,而是生活在具体情境之下的个人。相关研究表明,底层人民往往倾向于把政治看作非黑即白、非善即恶。在其他条件都相同的情况下,这个阶层比其他阶层更热衷于极端和激进运动,因为这些运动的纲领容易迅速地对社会问题提出答案,并具有一贯不变的观点。(82)此外,不安全感会影响个人的政见和态度。高度紧张状态需要迅速缓和,这常常表现为对替罪羊发泄敌意,或者通过支持极端主义组织寻求短期解决办法。研究显示,在对待少数族裔的态度上,失业人群比就业人群更为苛刻。如果失业者是中产阶级,他们有可能成为法西斯分子。(83)在此前的章节中,笔者已间接地讨论了全球资本主义的“出局者”更有可能被“变异”的政治思潮所俘获,这一论断清晰地反映在恐怖主义——当前国际安全领域最为棘手的挑战——的组织过程之中。

“9·11”事件发生后,美国将恐怖袭击的根源归因于伊斯兰原教旨主义的传播。(84)换言之,一部分人受到了邪恶思想的蛊惑才成为暴徒,而这种邪恶思想的根源就在于伊斯兰教义。然而,美国中东问题专家伯纳德·刘易斯对“吉哈德”的深入研究发现,自杀式炸弹袭击并非古老抗争手段的延续,而是进入20世纪之后才出现的新现象。除非出于自卫,伊斯兰传统本身禁止屠杀妇女、儿童和长者,更反对不宣而战、酷刑和虐待战俘。伊斯兰教义本身没有为现在人们看到的“恐怖主义”提供任何辩解和支持。(85)2006年之后,巴基斯坦境内的自杀式炸弹袭击事件数量激增,人们普遍认为是当地的宗教学校(Madaris)大量培养了此类袭击者。然而,对犯罪数据的经验分析证伪了上述认知,巴基斯坦的宗教学校与袭击者之间并不存在显著的关联。(86)与此同时,越来越多的研究表明,伊斯兰社会对暴力的纵容很大程度上是干涉主义的后果,而不是宗教信仰的后果。(87)

然而,宗教极端主义究竟反映了什么样的深层次问题?仅仅是霸权国家军事力量的滥用吗?笔者认为,西方对伊斯兰世界的武力干涉和伊斯兰世界以恐怖主义作为回应,从根本上反映了伊斯兰世界实现现代化和融入国际社会的困难,因为这种隔阂的存在,伊斯兰国家长期承受着来自“进步”的指摘。对不断扩张和不断胜利的资本主义文明而言,穆斯林世界整体上是一个“出局者”。这种分裂在基地组织核心意识形态中有清晰的反映,它强调世界上两大力量的对立:乌玛和“乌玛的敌人”,乌玛长期遭受敌人压迫奴役,危在旦夕。(88)

不管如何强调自身在宗教和道德上的优越性,与西方世界的差距和隔阂以一种隐性的方式长期困扰着穆斯林国家,并造成了一种难以克服的沮丧感。2007年,第三次世界伊斯兰经济论坛在吉隆坡举行,有趣的是,论坛并没有将经济发展与贸易合作作为讨论的主要议题,而是将焦点集中在如何重塑伊斯兰国家的国际形象。印尼总统尤多约诺在会上发言说,我们必须重建人们对穆斯林世界的看法,必须将他们的态度从消极、漠视变成积极、热情。(89)虽然世界伊斯兰经济论坛与达沃斯没有实质联系,也不存在直接的沟通渠道,但该论坛却采用了与达沃斯高度相似的名称和标志。在融入国际社会倍感困难的情况下,伊斯兰国家试图在现行国际贸易秩序之外建立一个平行世界,伊斯兰经济体所组成的开发银行拥有56个成员国,但其2007年的统计数字显示,穆斯林经济体之间的互贸只占各国出口总额的13.5%,而输入工业化国家的出口货物占到了51.5%。(90)

想要在现行秩序之外建立一套能独立运行的伊斯兰秩序自然很难奏效,但它从一个侧面反映出穆斯林国家不被接纳的“出局”状态。伊斯兰恐怖势力能不断吸引年轻人参与“圣战”,为此不惜付出生命的代价,在很大程度上是因为恐怖主义对西方社会的残忍报复宣泄了群体被边缘化的沮丧。近年来在西欧国家不断发生的恐怖袭击,再次凸显了伊斯兰问题的长期性和严重性。2015年11月14日法国巴黎的袭击者选择剧院作为首要目标,并不仅仅是因为剧院的人群较为密集,有利于杀伤尽可能多的无辜者。这并非一起纯粹的屠杀,剧院是艺术的徜徉地,而艺术是文明之花,恐怖分子通过在此行凶传递了他们对西方文明本身的仇视和憎恨。

穆斯林群体在现代世界中的沮丧感,因为干涉主义的横行而成倍放大。军事干涉在某种程度上可以被视作对局部社会的剧烈改造,这种改造以暴力为手段,迫使极速的社会变革瞬间发生,导致个体和社会承受能力出现双重崩溃,进而催生激进思想,这可以解释“伊斯兰国”在伊拉克的迅速崛起。正如有些学者所指出的,伊斯兰社会的每次衰落都会刺激伊斯兰复兴运动,而伊斯兰复兴的困顿又催生了伊斯兰极端主义。(91)就整体而言,以代表某种国际正义的“反恐”为名义的军事干涉,使穆斯林世界从国际社会的“局外人”进一步沦为国际社会的“敌人”,从而产生了更具报复性的愤怒和屈辱。一组数据可以支持军事干涉与恐怖袭击之间的相关性。据权威机构统计,在1980年至2003年的24年时间里,全球仅发生350例自杀式恐怖袭击,攻击美国目标的只占15%,但是,在此后的短短五年间就发生了1833起恐怖袭击,其中92%以美国为攻击对象。(92)

屈辱感就如同肾上腺素,既有利又有害,适量使用能激励一个族群奋发图强,但剂量过大就会导致心智失常。适度的“屈辱感”有其赖以存在的条件,它需要落后者对未来境遇的改善抱有基本的信心,唯有如此,体面、公平的竞争和对抗才能够持续下去。对形势持乐观态度的群体不容易采用破坏性手段来“纠正”自己所遭受的压抑。相反,看不到希望的“屈辱”会导致傲慢和仇恨,恐怖分子之所以热衷于采取极端措施,是因为他们认为没有可能通过正常手段来获取对手的承认与尊重,除了通过破坏行动来表达蔑视,他们感到无话可说。

一个值得提出的问题是,伊斯兰世界的身份问题是整体性的,这有可能导致许多穆斯林对极端主义的同情,但并非每一个穆斯林都会成为恐怖分子。究竟是谁将极端主义付诸行动?前文关于“出局者”的判断在这一层面上是否仍是有效命题?笔者以本·拉登的基地组织为例来做出回答。基地组织的骨干力量大部分经历过苏阿战争。苏联入侵阿富汗给伊斯兰世界带来极大震动,许多穆斯林国家将自己的年轻人送往前线,参与对苏作战。这些年轻人怀着“支援穆斯林兄弟”的理想,放弃了学业、事业和婚姻。在战争最艰难的岁月中,他们被伊斯兰世界称为“英雄”,赞誉铺天盖地。而后,随着苏阿战争大幕的落下,长期在海外作战的游击队员发现自己在某种程度上已被政治和生活遗弃,一些士兵的护照没有被延期,另一些试图回国的在边界被拒。战争使得他们远离正常的人生轨迹,除了战斗,他们一无所长。这些人找到了本·拉登,富有的拉登向他们提供高薪、住所和一个叫作“基地组织”的新身份,自此,这些对苏作战的老兵成为拉登的亲随,从沙特辗转苏丹最后又回到阿富汗。(93)

虽然拉登本人笃信宗教,但他的死士当中只有很少称得上是宗教狂热分子,相比《古兰经》,他们更熟悉各类武器和游击战术。在他们看来,一切都是为了把穆斯林世界从西方的控制和干预下“解放”出来,而这一目标的宗教意义相当有限,它完全可以作为一个世俗政治势力的斗争纲领。在此后的岁月中,拉登不断招募穆斯林国家的年轻人加入“圣战”。这些年轻人“好像都是为了逃避自己本国的问题才来到这里。有些人是因为犯了罪,想要逃避惩罚……其他人则是来自赤贫家庭,有些人甚至自出生以来只吃过为数不多的几次肉。很多人都结不起婚。中东社会文化鼓励早婚、多子,所以那些结不起婚的男人觉得自己很失败,无法实现自己文化中认为极端重要的目标。很多人都活得很悲惨,他们觉得自己是生活在人间地狱,所以圣战的信念很容易就征服了他们,让他们去寻求死亡,这样他们就能快一点儿上天堂了。”(94)由此可见,穆斯林世界在现代资本主义文明对比之下的沮丧感,创造了极端主义滋生的社会环境,而个体生存意义上的“出局”——不管是由于外因还是内因——为暴力恐怖活动提供了有血有肉的战士和执行者。

当今世界政治思潮的“变异”不完全是某种错误理念的大肆传播,更不是一小撮人的误入歧途,我们必须深刻认识这一问题在现时代的政治经济根源。波兰尼依据对欧洲早期工业化的观察所提出的“双向运动”,在全球资本主义时代仍然存在,只不过其生成机理更为复杂。相比19世纪,当代社会更加信奉以下这个错误观念:经济必然也应当是不断进步的,而且对所有人都有益无害。这个命题的前后两个部分不可能同时为真,如果进步意味着持续的革命和替代,那就必然会导致某些个体——甚至集体——无法完美适应这种节奏而成为“出局者”。与此同时,现代文明越来越迷恋控制和设计,不仅要控制生产资料,也要控制人本身。(95)正如波兰尼所言,经济活动应当“嵌含”于社会关系之内,如果人本身也成为资本和市场控制的对象,经济活动就难免从社会存在中“脱嵌”,而这终将导致人的毁灭和社会的凋敝。(96)不接受无声毁灭的“出局者”会以各种方式进行抵抗,社群力量越是被削弱的区域,群众运动和激进手段越能赢得支持。正如著名社会学家克雷格·卡尔霍恩在《激进主义探源》一书中所指出的,大量激进主义源自维持局部组织水平(包括本土文化和社会网络)的努力,这些组织的存在使得特定生活方式的延续和相对有效的集体行动成为可能。(97)

进步观念造就了工业文明的革命性,并长时间支配着人们对“传统”、“变革”、“现代”等概念的理解,直至成为一种“政治正确”。进步观念既是现代化的动力源泉,也是当今世界评价各类意识形态的隐性标杆。然而,进步主义在推动发展的同时,也部分地遮盖了进步的代价,甚至歪曲了进步的真实目的。革命性的物质进步往往忽视人类社会对安全和稳定的根本需求,因为进步主义默认发展能够自动解决社会问题,且发展必定使所有人受益。然而,这两个命题不断地被各个时代的社会现实所质疑。(98)21世纪的政治必须考虑这样一个问题:当前的全球资本主义是普通民众、劳工组织、市民社会和民族国家除了服从之外别无选择的绝对力量吗?

如果经济继续以“脱嵌”于社会的方式追求进步,如果政府不能持续地为资本和市场运作提供合法性,如果政治不情愿或不能够对社会秩序提供基本的支撑,那么作为抵抗力量的激进政治、民粹主义、宗教极端主义将成为21世纪国际政治中挥之不去的阴影。正如波兰尼所言,“如果我们认为速度是不可改变的——或者,更糟糕的是,我们认为干涉变迁的速度是一种大逆不道的行为——那样的话,当然也就没有可以干涉的余地了。”(99)无论出于何种原因,干涉的余地在全球资本主义时代正在变得越来越小。

令人担忧的是,这些“非典型”政治思潮诉诸过度简化——甚至暴力、排他、反对自由民主——的社会政策、承诺快速摆脱困境,因而对“出局者”具有很强的吸引力。政治思潮的“变异”一旦在国家之间形成共振,裹挟政府的政策制定,那些曾经欣喜于“历史终结”的善良人们将痛心疾首地看到历史的疯狂倒退。2019年1月,三十位欧洲知识分子发表了一封题为《为欧洲而战——否则破坏者会摧毁它》的公开信,信中检讨了长期以来欧洲精英阶层对历史进步方向的理解:“我们这一代人错了,就像19世纪加里波第的追随者一样,我们重复那句祷文:‘Italia se farà da sè'(意大利会自己创造出自己),我们曾相信欧洲大陆会自我凝聚在一起,却不需要为之战斗,也不需要为之努力。我们告诉自己,这就是‘历史的方向’而已。”(100)

很少有进步是不证自明的,也很少有进步可以毫无代价地实现。即便法国政府力图遵守的《巴黎气候协定》代表了全球治理进步的方向,即便控制二氧化碳排放业已日益成为未来经济发展的重要指标,但这种“进步”在个体层面产生的代价该由谁来承担,依然是复杂的社会政治问题。全球化的复杂后果造成了许多类似的困难,而行之有效的政治解决方案还相当缺乏。当今世界在经济上尚存“进步”的动力,但政治和社会的进步目标却逐渐失焦,从瑞典到智利,全世界大部分国家和地区都在用“增长”来代替真正的“进步”,这一策略的负面效应正在快速显现。尽管激进政治、民粹主义和极端主义的政策措施有相当大的危险性,但它们指出的问题值得国家建制派和政治精英们严肃对待,只有正视资本、国家和人的内在冲突,全球化在社会各个层面的合法性才能够得以延续。

感谢匿名评审人和期刊编辑部对本文修改的建议与帮助,作者文责自负。

①在2015年的地方选举中,国民阵线超过前总统萨科齐领导的共和党和目前执政的社会党,以28%的得票率成为最大赢家。

②“Europe's Tea Parties",The Economist,January 4,2014,HTtp://www.economist.com/news/leaders/21592610-insurgent-parties-are-likely-do-better-2014-any-time-second-world.

③讨论全球化的文献汗牛充栋,例如Roland Robertson,Globalization:Social Theory and Global Culture,Sage Publications,1992; Richard A.Falk,Predatory Globalization:A Critique,Polity Press,1999; Suzanne Berger,"Globalization and Politics",Annual Review of Political Science,Vol.3,June 2000,pp.43-62; Anthony Giddens,Runaway World:How Globalization Is Reshaping Our Lives,2nd edition,Routledge,2003; Martin Wolf,Why Globalization Work,Yale University Press,2004; Michael M.Weinstein,ed.,Globalization:What's New? Columbia University Press,2005。

④John Gray,False Daum:The Delusions of Global Capitalism,Granta Publications,2009,p.19.

⑤"Radicalism",Vermont Chronicle,September 29,1866,p.2,Nineteenth Century U.S.Newspapers,http://tinyurl.galegroup.com/tinyurl/92kt96.

⑥Andreas Karlstadt,"Whether One Should Proceed Slowly",1524,in Michael G.Baylor,The Radical Re formation,Cambridge University Press,1991,pp.49-73.

⑦例如19世纪早期的英国激进主义常诉诸英格兰古代宪法。详见John Cartwright,The English Constitution:Produced and Illustrated,T.Cleary,1823。

⑧Craig Calhoun,The Roots of Radicalism:Tradition,the Public Sphere,and Early Nineteenth century Social Movements,The University of Chicago Press,2012,pp 12-13.

⑨Ibid,pp.1-11.

⑩William Cobbett,Political Register,November 2,1816,in William Cobbett,Selection from Cobbett's Political Works,Ann Cobbett,1835.

(11)[英]齐格蒙特·鲍曼:《现代性与大屠杀》,杨渝东、史建华译,译林出版社,1995年。

(12)哈耶克在《致命的自负》一书中对这种观点进行了深入的批判。详见[英]哈耶克:《致命的自负——社会主义的谬误》,冯克利、胡晋华等译,中国社会科学出版社,2000年。

(13)Gregory Jusdanis,The Necessary Nation,Princeton University Press,2001,p.7.

(14)许振洲:《全球化与单一思想的危险》,《欧洲》,2000年第2期,第411页。

(15)[英]以赛亚·伯林:《自由论》,胡传胜译,译林出版社,2011年,第156页。

(16)柏林对浪漫主义起源的研究详见Isaiah Berlin and Henry Hardy,Isaiah Berlin:The Roots of Romanticism,Princeton University Press,2001。另见Avishai Margalit,"The Moral Psychology of Nationalism,in Robert McKim and Jeff McMahan,eds.,The Morality of Nationalism,Oxford University Press,1997,p.76。

(17)[英]卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,冯钢、刘阳译,浙江人民出版社,2007年,第31页。

(18)同上书,第33—34页。

(19)该法案决定由地方补贴贫民和穷人(不管有无工作)的收入使其满足最低标准,而且补贴额度与面包的市价挂钩。其时盛行的政策建议如下:“当一加仑大小的面包需要花费一先令时,则每一个穷苦及勤劳的人每周必须有三先令的收入以维持生计,不论这是他自己或他家人的劳动取得,或是从贫民津贴得来,并且为了养育家小,每增加一人则需增加一先令六便士;当一加仑大小的面包需要花费一先令六便士时,则每人每周要有四先令的收入,加上每一位家小的一先令十便士;面包每涨一便士,他自己就应多得三便士,他的家小则多得一便士。”以现代经济学的标准来看,这种政策完全扭曲了劳动力价格,并且鼓励不劳而获。

(20)[英]卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,第74页。

(21)E.P.Thompson,The Making of the English Working Class,revised edition,Penguin,1963,p.13.

(22)[英]卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,第112页。

(23)塞萨尔·伦杜艾莱斯:《从全球衰退到后资本主义反向运动》,载[德]海因里希·盖瑟尔伯格:《我们时代的精神状况》,孙柏等译,上海人民出版社,2018年,第224—242页。

(24)Alice Kantor,“Why Are France's Yellow Vest Protests So White?" Reuters,January 28,2019,https://www.aljazeera.com/indepth/features/france-yellow-vest-protests-white-190127223757928.html.

(25)杨眉:《法国巨富被减免巨富税引发热议》,Radio France International,2016年6月10日。

(26)Adam Nossiter,"How France's ‘Yellow Vests' Differ from Populist Movements Elsewhere",The New York Times,December 5,2018,https://www.nytimes.com/2018/12/05/world/europe/yeilowvests-france.html.

(27)"OECD Better Life Index",http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/france/.

(28)Leigh Thomas,"‘Yellow Vest' Crisis Exposes Limits of French Welfare System",Reuters,January 18,2019,https://www.reuters.com/article/us-france-protests-inequality-explainer/explainer-yellow-vest-crisis-exposes-limits-of-french-welfare-system-idUSKCN1PC1IG.

(29)OECD,"General Government Spending[indicator]",2018,https://data.oecd.org/gga/generalgovemment-spending.htm.

(30)OECD,A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility,OECD Publishing,2018,p.27.

(31)陈志瑞:《吵不完的“脱欧”折射西方民主焦虑》,搜狐网,2018年12月25日。

(32)Cristina Abellan Matamoros,"Need to Quickly Reduce Taxes' One of Key Takeaways from French Great National Debate",Euronews,April 8,2019,https://www.euronews.com/2019/04/08/need-toquickly-reduce-taxes-one-of-key-takeaways-from-french-great-national-debate.

(33)Vincent Remy,"Alain Touraine,sociologue:‘La mondialisation a fait disparatre le social.On l'aremplacé par l'humanitaire'”,Télérama,July 1,2011; Alain Touraine,A New Paradigm for Understanding Today's World,translated by Gregory Elliott,Polity Press,2007.

(34)孙立平:《断裂》,社会科学文献出版社,2003年,第1页。

(35)Kenichi Ohmae,The Borderless World:Power and Strategy in the Global Marketplace,Harper Collins,1990,pp.46-47; Robert Gilpin,Global Political Economy:Understanding the International Economic Order,Princeton University Press,2001,p.365.

(36)E.H.Carr,Nationalism and After,Macmillan,1945,p.12.

(37)James Mayall,Nationalism and International Society,Cambridge University Press,1990,p.87.

(38)调查数据显示,67%的土耳其移民后代对伊斯兰教非常虔诚。详见Inken Sürig and Maren Wilmes,The Integration of the Second Generation in Germany:Results of the TIES Survey on the Descendants of Turkish and Yugoslavian Immigrants,Amsterdam University Press,2015。

(39)Valerie K.Oppenheimer,"Women's Rising Employment and the Future of the Family in Industrial Societies",Population and Development Review,No.20,1994,pp.293-342.

(40)劳伦斯·萨默斯:《美国应换个角度审视TPP谈判》,《金融时报》,2015年6月16日,http://www.ftchinese.com/story/001062540。

(41)Samuel P.Huntington,"Dead Souls:The Denationalization of the American Elite”,The National Interest,Spring 2004,pp.17-18.

(42)塞萨尔·伦杜艾莱斯:《从全球衰退到后资本主义反向运动》,第235页。

(43)"Europe's Tea Parties".

(44)Emily Stewart,"Stagnant Economy to Propel Trump,Sanders to Wins in New Hampshire",The Street,February 9,2016,http://www.thestreet.com/story/13451672/1/stagnant-economy-to-propeltrump-sanders-to-wins-in-new-hampshire.html.

(45)"Barack Obama Hails Economic Successes as Unemployment Rate Drops Below 5%",The Guardian,February 5,2016,http://www.theguardian.com/business/2016/feb/05/barack-obama-hailseconomic-successes-unemployment-rate-drops-american-jobs.

(46)"America's Primary Elections:Outsiders' Chance",The Economist,January 30,2016,http://www.economist.com/news/briefing/21689539-primary-contest-about-get-serious-it-has-rarely-been-so-uglyuncertain-or.

(47)Anne Case and Angus Deaton,"Rising Morbidity and Mortality in Midlife Among White Non Hispanic Americans in the 21st Century",PNAS,Vol.112,No.49,December 2015,pp.15078-15083.

(48)[美]理查德·桑内特:《新资本主义文化》,李继宏译,上海译文出版社,2010年,第59—76页。

(49)[美]丹尼尔·贝尔:《资本主义文化矛盾》,赵一凡、蒲隆、任晓晋译,生活·读书·新知三联书店,1989年,第51页。

(50)[英]哈福德·麦金德:《民主的理想与现实——重建的政治学之研究》,王鼎杰译,上海人民出版社,2016年,第13页。

(51)从1960年到2010年,占人口总数5%的美国社会顶层精英群体,其离婚率仅从1%上升到6%,而白人劳工阶级的离婚率则从4%飙升至35%。虽然医疗技术进步神速,但美国官方统计的残疾人数量却不断上升,1960年政府补贴的残疾人占0.7%,2010年达5.3%,这实际上反映了下层群体中劳动意愿的显著下降。更为明显的是,美国下层社会犯罪率大幅攀升,18—65岁的收监人口从1974年的2.13/‰增至2004年的9.57/‰。详见Charles Murray,Coming Apart:The State of White America:1960-2010,Cox and Murray,2012。

(52)蒂莫西·斯奈德:《下一次种族大屠杀离我们有多远?》,《纽约时报》中文网,2015年9月15日,http://cn.nytimes.com/opinion/20150915/c15snyder/。

(53)Philip Stephens,“Do Not Blame Democracy for the Rise of the Populists”,Financial Times,May9,2013,http://www.ft.com/intl/cms/s/0/b7a454a6-b893-11e2-869f-00144feabdc0.html.

(54)Bruce Edward Moon,Dilemmas of International Trade,Westview Press,1996,p.91.

(55)根据2014年的“脆弱国家指数”,全球真正稳定和可持续的国家只有四十个左右。详见The Fund for Peace,“Fragile States Index 2014”,http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2014。

(56)Isabel Ortiz and Matthew Cummins,“Global Inequality:Beyond the Bottom Billion”,The United Nations Children's Fund,April 2011,https://www.unicef.org/socialpolicy/files/Global_Inequality_REVISED_-_5_July.pdf.

(57)UNDP,Human Development Report 2003,2003,http://hdr.undp.org/reports/global/2003/CFID; UNICEF,Annual Report,2005,http://www.unicefusa.org/site/C.duLR1800H/b; World Bank,World Development Indicators,2005,http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL?DATASTA TISTICS/O.

(58)Francois Bourguignon and Christian Morrison,“Inequality among World Citizens”,American Economic Review,Vol.92,No.4,September 2002,pp 727-744; Martin Wolf,Why Globalization Works,pp.138-172.

(59)关于全球财富和经济实力的变动,另见National Intelligence Council,“Global Trends 2025:A Transformed World”,November 2008,http://www.aicpa.org/research/cpahorizons2025/globalforces/downloadabledocuments/globaltrends.pdf。

(60)Xavier Sala-i-Martin,“The World Distribution of Income:Falling Poverty and..Convergence,Period,The Quarterly Journal of Economics,Vol.121,No.2,May 2006,pp.351-397.

(61)Lucas Chancel,et al.,“World Inequality Report 2018”,World Inequality Lab,2018,http://wir2018.wid.world/files/download/wir2018-summary-english.pdf.

(62)James Mayall,World Politics:Process and Its Limits,Blackwell,2000,p.55.

(63)Dani Rodrik,The Globalization Paradox:Why Global Markets,States,and Democracy Can't Coexist,Oxford University Press,2012.

(64)Philip Stephens,“Do Not Blame Democracy for the Rise of the Populists”.

(65)对国家重要性正在衰退的讨论,参见Kenichi Ohmae,The Borderless World:Power and Strategy in the Global Marketplace,Martin Van Creveld,The Rise and Decline of the Stale,Cambridge University Press,1999; Susan Strange,The Retreat of the State:The Difference of Power in the World Economy,Cambridge University Press,1996。相关评论见Linda Weiss,The Myth of the Powerless State,Cornell University Press,1998。

(66)Ha-Joon Chang,Kicking Away the Ladder:Development Strategy in Historical Perspective,Anthem Press,2002,p.2.

(67)Peter Nolan and Wang Xiaoqiang,“Beyond Privatization:Institutional Innovation and Growth in China's Large State-owned Enterprises”,World Development,Vol.27,Issue l,January 1999,pp.177-178.

(68)关于政府资金支持的基础项目如何造就美国在航天、信息、生化、纳米、医药等领域的全球领先地位,参见Mariana Mazzucato,The Entrepreneurial State:Debunking Public vs.Private Sector Myths,Anthem Press,2013。

(69)Ha-Joon Chang,Kicking Away the Ladder:Development Strategy in Historical Perspective,p.3.

(70)[美]丹尼·罗德里克:《全球化的悖论》,廖丽华译,中国人民大学出版社,2011年,第14页;Dani Rodrik,“Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?” Journal of Political Economy,Vol.106,No.5,1998,pp 997-1031。

(71)Stephen D.Krasner,Sovereignty:Organized Hypocrisy,Princeton University Press,1999,p.223.

(72)从最近地方选举的情况来看,国民阵线的优势选区在法国的北方和东南方,主要是工业城市和乡村地区。

(73)独立党的支持者在地理上处于分散状态,部分集中在英格兰北部地区,主要由缺乏竞争力的蓝领阶层和白人中老年男性构成。在前任党魁法拉奇(Nigel Farage)创立“脱欧党”后,独立党的选民基础被严重削弱。

(74)法拉奇在2018年5月的欧洲议会发言中指称,比利时之所以支持欧盟反对英国脱欧,是因为它自身四分五裂,比利时并非真正的民族(nation),而是一个人为的建构。参见https://www.theguardian.com/politics/video/2018/may/03/nigel-farage-belgium-is-not-a-nation-video。

(75)罗伯特·考克斯:《生产、权力和世界秩序:社会力量在缔造历史中的作用》,林华译,世界知识出版社,2004年,第97页。

(76)Chloe Cornish and Chris Tighe,“Brexit-voting UK Northeast Is Most Reliant on EU Services Market”,Financial Times,July 12,2017,https://www.ft.com/content/2007298359e-6640-lle7-9a66-93fb352balfe.

(77)Sascha O.Becker,Thiemo Fetzer and Dennis Novy,“Who Voted for Brexit? A Comprehensive District-Level Analysis”,Economic Policy,Vol.32,Issue 92,October 2017,pp.601-650.

(78)Matthias Matthijs,“Europe After Brexit:A Less Perfect Union”,Foreign Affairs,Vol.96,Issue 1,2017,pp.85-95.

(79)塞萨尔·伦杜艾莱斯:《从全球衰退到后资本主义反向运动》,第228页。

(80)Eric J.Hobsbawm,The Age of Extremes:The Short Twentieth Century,1914-1991,Abacus,1995,p.124.

(81)[英]卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,第200-210页。

(82)[美]西摩·马丁·李普赛特:《政治人:政治的社会基础》,张绍宗译,上海人民出版社,1997年,第77页。

(83)同上书,第83页。另参见[美]米尔顿·迈耶:《他们以为他们是自由的:1933-1945年间的德国人》,王岽兴、张蓉译,商务印书馆,2013年。

(84)Andrew Sullivan,“This Is a Religious War”,The New York Times,October 7,2001,https://www.nytimes.com/2001/10/07/magazine/this-is-a-religious-war.html; Shmuel Bar,“The Religious Sources of Islamic Terrorism”,June 1,2004,https://www.hoover.org/research/religious-sources-islamicterrorism.

(85)Bernard Lewis and Buntzie Ellis Churchill,Islam:The Religion and the People,Wharton Press,2008,pp.151,153.

(86)Sajid Fashiuddin and Imran Ahmad,“Are Suicide Bombers Coming from Madaris(Islamic Schools)in Pakistan?” Pakistan Journal of Criminology,Vol.3,Issue 3,2013,pp.79-105.

(87)Robert A.Pape and James K.Feldman,Cutting the Fuse:The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop It,University of Chicago Press,2010.

(88)乌玛为音译,ummah的含义大体相当于“穆斯林共同体”(Muslim Community)。详见钱雪梅:《基地的“进化”:重新审视当代恐怖主义威胁》,《外交评论》,2015年第1期,第125页。

(89)Thomas Fuller,“Can the Muslim World Be Re-branded?” The New York Times,May 28,2007,http://www.nytimes.com/2007/05/28/world/asia/28iht-forum.1.5894814.html?_r=0.

(90)Ibid.

(91)杨恕、蒋海蛟:《伊斯兰复兴和伊斯兰极端主义》,《***师范大学学报》(哲学社会科学版),2014年第2期,第59-64页。

(92)Robert A.Pape and James K.Feldman,Cutting the Fuse:The Explosion of Global Suicide Terrorism and How to Stop It,p,8.

(93)[美]简·萨森、[叙利亚]纳伊瓦·本·拉登、[沙特阿拉伯]奥玛·本·拉登:《本·拉登传:一个恐怖大亨的隐秘人生》,陈嘉宁译,金城出版社,2010年,第98—99页。

(94)同上书,第160—161页。

(95)Gregory Fried,“What Heidegger Was Hiding”,Foreign Affairs,November/December 2014,http://www.foreignaffairs.com.

(96)[英]卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,第16页。

(97)Craig Calhoun,The Roots of Radicalism:Tradition,the Public Sphere and Early Nineteenth Century Social Movements,Chapter 1.

(98)事实上,工业化起步阶段的经济社会学家在这个问题上甚至更为清醒。波兰尼在《大转型》中回顾了约翰·穆法兰(John M'Farlane)、奥特斯(Giammaria Ortes)、亚当·斯密(Adam Smith)对财富增长与贫困和社会痛苦增加之间存在正向关联的观察。详见[英]卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,第九章。

(99)[英]卡尔·波兰尼:《大转型:我们时代的政治与经济起源》,第32页。

(100)Bernard-Henri Levy,et al.,“Fight for Europe-or the Wreckers Will Destroy It”,The Guardian,January 25,2019,https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jan/25/fight-europe-wreckerspatriots-nationalist.

扫码在手机上查看