摘 要:他心直通理论是当前认知科学哲学中兴起的一股旨在重构乃至消解他心问题的新势力。它严峻挑战了传统读心领域内主要的理论模型及其背后的认识论预设。按照其哲学立场 (现象学与分析哲学) 与解释水平 (个人水平与亚个人水平) , 可以将当前诸种他心直通理论版本划分为四种路径。通过系统梳理四种路径中主要代表性学者及其理论观点的哲学基础与经验证据, 尝试为他心直通理论提供一种谱系学的解读。未来的他心直通理论需要直面一系列质疑, 并在哲学与经验证据的互惠约束中寻找辩护方向。

关键词:他心直通理论;具身模拟;直接社会知觉;紧缩解释

基 金:国家社会科学基金青年项目“现象学与神经科学对话中他心问题的重构及其超越研究” (16CZX015) 的阶段性成果。

一 何谓他心直通理论

在著名的《斯坦福哲学百科全书》网站上, 有关“他心问题” (other minds problem) 词条的开篇写道:“这是一个哲学上神圣 (hallowed) 的问题, 即便它在今天已经不再时髦”。[1]然而, 上述论调或许针对的只是怀疑论意义上的他心问题。在过去的半个世纪中, 他心问题已经走出笛卡尔的阴影, 它既不再单纯被视为一个认识论问题 (即, 我们如何证明除了我们自己的心理状态外还存在着他人的心理状态这样一种信念) , 也不再被单纯看成一个概念问题 (即, 除了我们自己的心理状态, 我们何以可能形成有关心理状态的概念) 。相反, 它已经成为心智哲学与认知科学哲学中一个关乎理解他人并与之进行有效互动的实效论 (pragmatics) 问题, 以至于20世纪80年代至90年代之间, 有关读心 (mindreading) 的理论论 (TT) 和模拟论 (ST) 之争曾在哲学与心理学中盛极一时。

近十余年来, 伴随以具身认知 (embodied cognition) 为代表的第二代认知科学的蓬勃发展, 在认知科学哲学内部有关理解他心的解释模型、认知与神经机制及其争论重新引发了哲学家、心理学家、人工智能专家与神经科学家的研究热情。无疑, 他心问题作为认识论的基础匿身于读心 (分析取向的心智哲学论域) 、社会认知 (social cognition) (实验科学取向的心理学论域) 、交互主体性 (intersubjectivity) (经典或自然化现象学论域) 等诸多具有“家族相似性”的论题、概念与实体理论之中。其中, 一个极具叛逆意味的理论群作为新兴的势力正在迅速崛起。这一理论群旨在挑战TT和ST作为“读心城堡中唯有的两个游戏”[2], 进而批判乃至颠覆两者在哲学上共同的认识论预设。它们试图追问:通达他心必然是“间接”的吗?自我与他人、内部与外部、可观察的行为与不可观察的心理状态之间是否存在不可逾越的鸿沟?除了反思形式的命题态度, 他心体验是否还可以存在其他形式 (如, 前反思的心理内容) ?理解他心只能是一种理性的“思维” (理论推理或模拟) 活动, 还是可以存在其他直通他心的途径 (如, 知觉活动) ?这些途径与理性思维活动之间又存在何种关系?来自脑与神经科学的经验证据是否可以支持上述设想?我们将这一进路统称为“他心直通理论” (theories of direct access other minds) 。

二 他心直通理论的多种路径及其诸版本

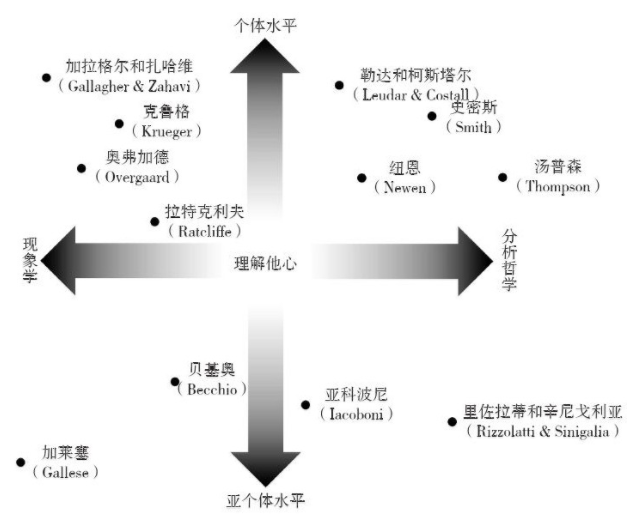

为了更好地梳理并对当前认知科学哲学内部各个他心直通理论进行分类, 从而给予一种谱系学的关照, 笔者将按照丹尼特 (D.Dennett) 框定的解释的个人 (personal) 水平与亚个人 (sub-personal) 水平, 以及其在认识论上体现的哲学倾向 (欧陆现象学与英美分析哲学传统) , 来考察他心直通理论诸版本的立场、内涵与证据。个体水平关注个体及其行为, 并可以使用意向性词汇表进行描述 (例如, 某人正在感觉到疼痛) 。与之相对, 亚个人水平主要处理在一个认知系统中认知与神经机制所发挥的各种功能, 并可以用非意向性的词汇表进行表述 (例如, C神经纤维被激活了) 。上述两个维度的交叉, 衍生出四条既相对独立又互惠支撑的他心直通理论路径, 在四条路径中代表性学者的位置如图1所示。[3]

图1 当前认知科学哲学中他心直通理论的四条路径

1. 个体水平上他心直通理论的现象学进路

现象学家扎哈维指出, 有关理解他心的新兴备择选择中的一个指导性观念是“否认我们与作为一个有心灵的生物进行交往时唯一的问题就是将隐藏的心理状态归因给他人。相反, 这个观念主张我们需要严肃地对待心理生活的具身的和环境嵌入的本质, 并承认一种更直接的通达他人心灵的途径, 该途径先于其他任何想象的投射 (imaginative projection) 或理论化的推理, 且比后两者来得更为基本”。[4]这种通达他人心灵的方式被称之为直接社会知觉 (direct social perception, 以下简称DSP) 。

他心的直接知觉取向支持者认为的DSP是指我们可以直接知觉到心理状态。“我”在母亲耷拉的肩膀、紧锁的眉头以及低声的呻吟中看见了她的悲伤;“我”从“我”侄女爽朗的笑声与雀跃的姿态中看见了她的欢乐;“我”从朋友打开冰箱门并伸手去取酒瓶的动作中看见了他想要喝啤酒的愿望。在这些例子中, 情绪和愿望并没有隐匿于行为背后, 它们实在地体现在行为之中。当我们看到这些行为时, 就直接看到了心理状态, 无需任何推理沉思。总之, 我们可以从行动中看见心灵。

然而, 值得关注的是, DSP并非是一个全新的论题。在哲学史上, 诸多现象学家对类似的理论版本进行过论证与辩护。胡塞尔首先强调了DSP在现象学生活世界中得以成立的本体论基础:“对我而言, 在我们体验到他人的有效性中, 已经包括了他人体验的共同有效性 (co-validity) 。通过这种共同有效性, 他人作为一种面向我的存在, 他人的活的身体不仅是我可以直接感知到的物理身体, 而且是一个活生生的身体, 已经包含了知觉的共同接受。在这种共同接受中他人拥有他的活的身体就像我所感知到的同样的身体一般。相似地, 他将周遭世界感知为物质的, 就像我体验到的周遭世界一般。连同他人体验到的生活, 我无法在脱离他人所体验到的共同设定 (co-positing) 的情况下去设定他人”。[5]对于DSP发生的形式, 我们在知觉上遭遇到的他人是“活生生的体验……完全无需沉思, 甚至无需任何基于印象或想象描述的意识就可以把握”。[6]

舍勒 (M.Scheler) 的态度更为明确。他认为围绕他心的所有困难几乎都是人为设置的, 进而发展出了一套“他心的知觉理论”。该理论可以被视为DSP的典范性现象学陈述。舍勒坚持认为:“我们必然相信自己可以从他人的笑声中直接熟识他的愉悦, 从他人的泪水中熟识他的悲伤, 从他人的脸红中熟识他的羞愧, 从他人伸出的双手中熟识他的乞求, 从他人温柔的目光中熟识他的爱, 从他人咬牙切齿的表情中熟识他的愤怒, 从他人紧握的拳头中熟识他感到的威胁, 从他人的话音中熟识他的想法。如果有人对我说这并非‘知觉’, 因为知觉只能是感官感觉的复合物, 而在这里肯定不存在对他心的感知, 也不存在任何源自他心的刺激, 我请求他抛开如此可疑的理论而转向关注现象学事实”。[7]

梅洛-庞蒂在《知觉现象学》中进一步探讨了DSP发生的现象学机制问题。他说:“我从他人的行为中, 从他的脸或者手中感知到他人的悲痛或愤怒, 而无需求助于任何有关痛苦与愤怒的‘内部’体验, 因为悲痛和愤怒是一个未曾分割成身体和意识的世界之中共有的变化。这些变化适用于他人的行为, 在他人现象身体中是可见的, 就像这些变化在我自己的行为中向我所呈现的那样”。[8]

因此, 按照现象学家的理解, 所有支持他心间接通达理论的支持者在认识论上预设了一种“相当值得怀疑的二分, 即内部与外部、体验与行为之间的二分”。[9]在一个被感知的身体与一个进行判断的心灵之间作出二元的切分, 这就陷入了笛卡尔设置的陷阱。事实上, 当我们看见一个苹果的时候, 从严格意义上说, 我们仅仅看见了苹果面向我们的那个部分, 而它的背面仍然隐匿于我们的视线之外。然而, 即便如此我们在视觉意识上仍然会将它体验成一个三维的对象。按照现象学的术语, 苹果隐匿的那部分会在知觉上伴随它朝向我们那部分“并现” (co-present) 在我们面前。落实到他心问题上, 与之类似, 尽管我们只是看见某人的行为, 但是与这些行为相对应的心理状态总是在体验上并现的。即便我们只是在视觉上看到了他的蹙眉, 他人的痛苦还是会在视觉上向我们并现。

在更具普遍意义的社会互动中, 人们或许会担心能否依据他人与之相像与否, 来判断他人可靠与否, 或是否有吸引力。人们会对他人是真诚或虚伪, 他人是由贪婪或慷慨所驱使, 以及他人的举动是有意还是偶然产生怀疑。然而, 我们一开始几乎不会对他人是否具有心灵产生怀疑。正如格式塔心理学家与现象学家古维奇 (A.Gurwitsch) 理解的那样, “在日常生活中, 我们从未面对这样一种选择:即我们是否应该将我们在街道上或会谈中遇到的人们视为一个真实的人抑或仅仅是一个机器人……这种根深蒂固的确定性远远超过了我们在一个具备充分证据的科学假设中所拥有的自信”。[10]

在个体发生学上, 一些现象学家认为这种区分有“心灵”与“无心灵”对象的能力在生命早期就已经初露端倪, 并以“原初交互主体性” (primary intersubjectivity) 的形态存在于新生婴儿中。在此基础之上, 现象学家加拉格尔提出了互动理论 (interaction theory, IT) 。该理论认为原初交互主体性是一种前反思、前语言的人际互动形态。原初交互主体性的缺陷会导致儿童产生自闭症等发展性人际互动障碍。[11]

2. 个体水平上他心直通理论的分析哲学进路

与此同时, 有关直通他心的理论并非仅仅继承自现象学的传统或遗产, 在分析哲学史上, 类似的观点与理论形态也并不罕见。维特根斯坦曾在《哲学心理学评论》中说:“我们看见了情绪———相对于什么呢?———我们并没有看见某人脸部的变化并以此推断出他正感觉到欢乐、悲伤或烦恼。我们把他的脸描述成悲伤的、容光焕发的、烦恼的, 我们甚至无法对这些特征给予另一种描述———有人可能会说, 悲伤就表现在他的脸上。”[12]甚至, 在理解情绪与行为关系上维氏与舍勒之间存在着惊人的相似。“人们可以说‘我从他脸上看出了胆怯, 但无论如何胆怯不只是以联想方式外在地和这张脸联系在一起, 恐惧活生生地呈现在面目表情中。这些表情的任何些许改变, 我们就会说相应的恐惧的改变’”。[13]

不难发现, 维特根斯坦与现象学家一样, 拒绝接受在心灵与行为之间存在着本体论鸿沟的预设。在他之后, 奥斯汀 (J.Austin, 1979) 、德雷斯科 (F.Dretske, 1973) 、麦克道威尔 (J.Mc Dowell, 1982) 、汤普森 (2008) 、史密斯 (2010) 等分析哲学家也分别提出过类似的理论版本。当然, 这些分析哲学家不会使用并现来解释上述直通他心的现象何以可能, 而是转向支持一种“构成解释” (constitutive account) , 即心灵可以在体验与行为中被等价且并非是模棱两可地实例化。许多公开的行为, 诸如微笑、皱眉、摇晃拳头、扳手指数数、伸手拿水杯等, 均允许我们直通他心。毋庸置疑, 许多心理状态可以具体地体现在我们看见的表达行为 (expressive behavior) 中。并不是行为背后隐藏着心理状态, 而是行为本身就构成了心理状态。身体表达的构成意义在于特定的身体行为是心灵的表达, 在这种表达中它们实际构成了某些心理现象的合适组成部分。因此, 看见这些行为就是看见了他人心灵的一部分———外部公开可见的那部分———而不是把这些外部的行为简单看成某些内部心理状态活动产生的因果产物。

因此, 根据构成解释, 心灵应该被视为一个混合的实体 (hybrid entities) , 它们是由内在的 (神经与生理) 和外在的 (行为与环境) 、部分与过程构成的一个整体。[14]虽然我们无法看见他人的混合的心灵的所有构成部分, 但这并不会影响我们可以直接知觉到其外部实现的部分。在此意义上, 分析哲学进路的他心直通理论与现象学进路殊途同归。上述立场在朴素行动理论 (NAT) 中得到了最为合理的表述。该理论认为, 作出一个行动的意图是指向那个行动过程中存在的形式或构成部分的。[15]例如, 假设老李想制作一个煎饼果子, 我们通过他在做的过程中显现的内容来推测其行动, 对老李的行动的分析无需推理他的心理状态。事实上, 所有的分析都需要一种关于老李正在做什么以及其行为所指向的目的的解释。将老李的行动意图归因为制作煎饼果子就是表明他现在正在做什么, 正在敲碎鸡蛋就是为了做煎饼果子。这是因为敲碎鸡蛋本身就是制作煎饼果子过程的组成部分。因此, 理解一个意向性动作只是一个有关目的指向性 (goal-directedness) 的问题, 即知觉到当下正在发生什么并预测接下来的行动将会是什么。朴素行动理论认为所有关于行动的解释都可以被朴素地加以阐释, 即, 无需对诸如想要和打算等心理状态的推理。朴素行动解释是奠基性的, 而“复杂的”行动解释是多余的, 也不可能成为动作解释的基本形式。

因此, 朴素行动理论显然是站在了传统行动理论观的对立面, 后者认为意图是一种心理状态, 例如, 一种信念或者某种先前的态度 (pro-attitude) 。[16]因此, 解释一个目标他人的意向性行动需要推理那些产生并引导行动的信念和先前态度, 而朴素行动理论则否认这一点。

当然, 关于“构成”的概念仍然可以区分出较强与较弱两种意义。在较强的意义上, 构成意味着“相等于”或“等价于”, 例如, 说小张的愤怒就是等同于他的咬牙切齿与紧握拳头等等。这种解释显然多少有点接近于行为主义 (behaviorism) 的哲学诉求。但是, 当前分析哲学取向的他心直通理论无需接受这种较强意义上的构成解释在认识论承诺上带来的被动, 而是可以转向接受一种较弱意义上的构成解释。按照这种解释, “构成”意味着“成为一部分”。[17]这种较弱意义上的构成观并不会导致行为主义。因此, 尽管某类表达行为及其动态形式构成了某些心理状态的外在“窗户”, 但这并不意味着我们可以知觉到所有相关的心理现象。某些心理状态 (例如情绪) 是结构性的复合物———它们是混合的, 是由内在与外在的成分通过功能整合构成的。

3. 亚个体水平上他心直通理论的现象学进路

与个体水平上他心直通理论遥相呼应, 且声势日隆的是亚个体水平上的他心直通理论。激发这一理论热情的是近二十年来自神经科学领域的重要研究发现———镜像神经元 (mirror neurons) 。20世纪90年代中期, 由意大利帕尔马大学神经科学家里佐拉蒂领导的团队借助单细胞神经记录法在豚尾猴大脑腹侧前运动皮层 (PMC) 的F5区和PF区发现了一类特殊的多通道 (multi-modal) 神经元。它们不仅在猴子执行一个目标导向 (goal-directed) 动作时被激活 (例如猴子用力抓住一个苹果) , 而且当猴子被动观察一个由其他个体执行的相似动作时也会被激活。镜像神经元凭借这种特征去匹配观察到的和所执行的动作, 同时去编码“我的行动”和“你的行动”。[18]随后, 借助功能性磁共振成像 (f MRI) 和经颅磁刺激 (TMS) 等非侵入性认知神经科学技术, 众多研究团队相继发现人类大脑的顶下小叶 (IPL) 的喙部、中央前回的下部以及额下回的后部 (IFG) 等脑区具有镜像属性。这些区域也被称之为镜像神经元系统。其中, 前脑岛 (AI) 会在观察他人恶心表情时产生与主体自己产生恶心情绪时同样的激活, 这意味着人类镜像神经元系统还参与了共情 (empathy) 等社会认知加工。[19]

早在镜像神经元发现的早期, 帕尔马团队中的神经生理学家加莱塞就对使用胡塞尔与梅洛-庞蒂的现象学框架来解释镜像神经元的功能抱有浓烈的旨趣。结合现象学的传统与神经科学事实, 他提出了一个名为“具身模拟” (embodied simulation, ES) 的理论。加莱塞赞同梅洛-庞蒂在《知觉现象学》中为“身体”在主体与世界和他人照面时赋予的地位:“我们身体的运动体验并非认识的一个特例:它向我们提供进入世界的和进入物体的方式, 一种应该被当作原始或最初的实践知 (praktognosia) 。”[20]ES即是指主要利用 (但不局限于) 运动系统的内在功能组织来实现对他人的“体验式理解” (experiential understanding) 。ES并不限于动作领域, 也囊括情绪与感觉等交互主体性的诸多方面。这样一种机制之所以是“具身的”, 是因为它使用了大脑中一个预先存在的身体模型。这里的身体不是物理的“躯体” (K9rper) , 而是胡塞尔意义上的“身体” (Leib) 。所有呈现镜像属性的脑区对我们与世界的互动进行了建模。这种互动模型———即实践知———不仅与引导我们自身行为的任务高度相关, 而且与我们理解他人行为密不可分。所谓“模拟”是指, 当我们观察到一个动作时, 我们的运动系统的激活就像我们自己执行那个观察到的相似动作一样。我们将观察到的动作理解成为意向性的, 有心灵驱动的, 这精确地取决于观察到的主体与观察者之间的联系。当然, 这种模拟与传统读心领域内的ST不同, 前者是自动化的、无意识的与前语言的 (prelinguistic) 。作为社会认知的核心机制, 它在存在形态上比任何形式的对他人命题态度的外显归因都要基本与普遍, 在发生学上则比后者更为古老与原初。[21]

通过ES这种实践知, 我们将他们的行为作为一种意图体验, 在他们所做所感和我们的所做所感之间形成一种等价关系。我们不仅“看到”一个动作、一种情绪或一种感觉。伴随观察到的社会刺激的感觉描述, 观察者会同时产生与上述动作、情绪和感觉有关的身体状态的内部表征, 就好像他们亲自做了相似的动作或体验到相似的情绪和感觉。[22]需要说明的是, 在日常生活中, 他人的行为经常被部分地掩蔽在我们视线之外。例如, 看见有人打开车门入座后点火启动, 我们通常无法完整地看见整个动作序列及动作对象 (拿钥匙的手被方向盘挡住) , 但是这并不影响我们很好地理解并预测他人的行为意图。近期的手部抓握动力学实验证实了这一点。贝基奥带领的团队新近发现, 作为观察者的被试可以迅速、精细地识别出被掩蔽的抓握对象。早在动作执行者作出抓握动作开始的80毫秒内, 被试就可以准确地预测出这一动作是抓握小的物体还是大的物体。研究者认为, 被试可以从动作的运动学信息中提取出足够多的线索来理解动作意图, 而镜像神经元系统对于动作运动学传递的意图信息是极其敏感的。[23]“‘视线之外’并不意味着‘心灵之外’”。[24]通过ES, 动作执行中的“空缺”可以被有效地填补。

因此, 在生活世界的真实互动中, 我们不仅仅只在心理上客观地认为第三人称对我们来说意味着什么, 而且将他们体验为身体自我 (bodily self) 。与我们如何将自身体验为自己身体和行动的拥有者和执行者类似, 当面对他人的表达性行为、反应和倾向时, 我们同时也体验了他们的目标导向和意图特征 (intentional character) , 就像我们将自身体验为“我们的”行动的执行者, “我们的”情绪、感情与感受的主体一样。因此, ES是确保我们能够直接把握他人的主要知识来源。

4. 亚个体水平上他心直通理论的分析哲学进路

同样是受镜像神经元研究启发, 亚科波尼与里佐拉蒂以及哲学家辛尼戈利亚等则沿着一条分析哲学的进路发展出了与ES类似的他心直通理论———直接匹配假说 (direct-matching hypothesis, DMH) 。与此同时, 加莱塞也从分析哲学的角度将DMH与ES合并成为他心紧缩解释 (deflationary account) 。

早在20世纪90年代中期, 镜像神经元一经发现, 就引发了诸多争议。以观察他人执行剥花生的动作为例, 根据视觉假说 (visual hypotheses) , 描述场景的一系列元素是通过视觉分析 (剥花生的场景) 从简单到复杂建立起来的, 之后再与观察者的概念系统 (往往借助语义信息及线索, 例如与“花生”有关的语义概念网络) 结合, 从而达到理解他人动作的目的。因此, 在用于理解像用手抓取花生这样的生物动作的概念及神经系统和用于理解像门被风吹开之类的非生物动作之间几乎没有差异。观察者会利用推理系统而不是运动系统来实现对他人动作的理解。[25]

然而, 一些镜像神经元研究的支持者挑战了视觉假说。一系列实验发现, 只要猴子拥有足够多的关于动作执行者意图的暗示信息, 即使动作执行的目标对于猴子的视觉系统来说是隐蔽的, 其镜像神经元也会被激活。并且, 伴随着指向目标动作的声音也能够导致特定的镜像神经元产生激活, 纵然该过程对于猴子来说并没有视觉信息的呈现。[26]这些结果有力地暗示, 镜像神经元的激活表征了动作的概念 (conceptualizations) , 而不仅仅是由视觉上看到或执行动作所导致的反应。

基于上述实验发现, 亚科波尼提出了一个大胆假设:我们对于动作的感知觉表征是与我们脑中相应动作的运动表征直接匹配的。这种匹配发生于运动神经元存在的脑区, 这些运动神经元除了在我们执行某一运动时会激活, 在我们观察到这个特定的动作时也产生强烈的激活。[27]关于DMH, 有两点值得特别说明:其一, “直接”意味着动作的视觉信息无需其他机制转换或中介就投射到运动皮层。在这其中, 并不排除其他认知机制参与到感知觉物体或动作之中。该假设仅仅强调动作的感知觉表征与执行动作的表征之间的无中介。其二, “匹配”的结果使得我们完成动作理解这一认知过程, 由于这期间没有其他中介机制来“翻译”感知觉的表征, 因此直接匹配实现的前提是感知觉信息与运动信息在亚个人水平上是对应的。这种对应, 既可以是动作运动学信息等加工过程或细节, 也可以是动作的目的或结果。[28]

大量来自现有神经成像技术的证据表明DMH预设的观察-执行匹配系统存在于人脑中, 且这些系统在观察运动的过程中被激活。TMS实验也显示了观察他人的动作会引起观察者运动系统的共振激活, 但在观看无生命的物体运动时不会发生变化。TMS中MEP的改变对于观察者用于执行所观察动作的肌肉来说是特异化的, 这就说明运动共振 (motor resonance) 不是运动系统中激活水平的一般变化。[29]脑电图 (EEG) 和脑磁图 (MEG) 研究也显示了观察动作会诱发观察者感觉运动皮层内部μ波和β波节律的改变。且这种改变和在动作执行过程中出现的变化很相似。MEG/EEG在动作观察过程中的改变并没有显示它们是由于观察者运动系统外周的、隐性的变化造成的, 这就意味着这些变化是由更为纯粹的动作表征水平 (而不是动作执行水平) 上的大脑皮层的激活所导致的。[30]

来自临床神经病理学以及TMS虚拟损伤研究进一步为DMH的合理性提供了特殊的经验证据。如果观察-执行匹配系统出现运行异常, 或使用TMS技术抑制观察-执行匹配系统的活动, 那么就会影响人们对面部表情的识别与理解。例如, 临床上面神经麻痹 (Bell’s Palsy) 患者或使用肉毒素注射进行美容的个体会因为面部表情的暂时瘫痪而出现识别或理解他人表情能力的下降。[31]科布 (Korb, 2015) 等使用TMS对女性被试的右侧前运动皮层 (M1) 与躯体感觉皮层 (S1) 的活动进行抑制, 发现会减少被试对面部表情的自发模仿, 并使其在知觉面部表情的变化上出现滞后。这说明在情绪知觉过程中对观察-匹配系统功能的干扰会减弱观察者对面部表情变化的敏感性。[32]

基于上述证据, 加莱塞深入批判了认知科学中一直以来将感知觉系统与运动系统二元对立的认识。[33]以情绪状态为例, 这种二元对立产生了两种理论取向:一是达尔文的取向, 认为情绪反应紧随情绪体验产生 (愤怒的体验引起咬牙切齿与握拳的行为) ;另一种背道而驰的是詹姆斯的取向, 认为情绪反应产生了情绪体验 (咬牙切齿与握拳的行为引发了愤怒的体验) 。延伸到表情识别与理解上, ST将其视为一个多级串联加工 (multistep serial processing) 。首先, 主体的表情被感知者运动系统所模拟;其次, 来自运动系统的反馈诱发了其他参与情绪体验的脑区中的神经网络活动, 从而引起感知者产生相应的体验;最后, 感知者使用这种第一人称体验来推测或投射主体具有的那些不可观察的情绪状态。

在亚个人水平上, 该模型预设了一种情绪体验与表达的神经基础之间的二元论, 从而使得我们无法直通他心的立场变得合理。然而, 直接匹配假说反驳了这种不可靠的二元论。在人脑中存在的观察-执行匹配系统从亚个人水平上支持了杜威当年对达尔文与詹姆斯情绪理论的质疑:主体是情绪体验的核心特征, 情绪的行为表达是某些情绪在本体论意义上的组成部分。有关他心的知识应该被视为一个直接、紧缩的知识。[34]

三 他心直通理论的问题

总体上, 他心直通理论挑战了当前心智哲学与认知科学哲学中有关心理状态隐匿性 (hiddenness) 的主导假设。这一假设可以称之为“不可观察性原则” (UP) 。根据UP, 我们无法看见心理状态, 这是因为心理状态在本体论层面上是颅内 (intracranial) 现象。[35]除了我们自己, 心理状态对于其他任何人而言都是无法从知觉上进入的。因为我们无法直接知觉到他心, 我们不得不接受下面两个假设: (1) 普遍性的假设 (So U) 。我们对于理论的依赖 (或我们对于模拟或某些理论和模拟结合的依赖) 是近乎普遍的, 在理解他心上, 常识心理学的方式在我们的日常生活中是无处不在的。 (2) 迂回假设 (So D) 。在他人直接可以观察的行为与他人内部不可观察的心理状态之间存在着一条鸿沟, 只能依靠推理、模拟或其他间接、迂回的方式才能跨越它。

然而, 近期他心直通理论各个版本所提出的系列主张在认知科学哲学内部掀起了不小的波澜。一些传统他心间接理论的拥护者相继提出了严厉的质疑。具体而言, 这些质疑主要可以被概括为如下几类:

首先, 部分-整体质疑。这种质疑反对的是心灵的构成解释, 即将心灵视为一个内在与外在混合实体的观点。麦克尼尔 (W.Mc Neill, 2012) 认为, 即便我们承认某些心理状态是可见行为的组成部分, 并从中得以呈现, 这一事实并不足以认为我们“真的”看见了他人的心理状态。[36]我们可以通过老李眉头紧蹙看到他愤怒的一部分, 但实际上不是看到真正“完整的”愤怒。

其次, 通达不对称质疑。这一质疑源自我们观察到的自我体验与他人体验之间存在一种明显的不对称。当“我”体验到一种情绪时, “我”会即时感受到它, 并且直接认出这种体验是属于“我”的。然而, 对于他人的体验, “我”缺少一种第一人称的通达。换言之, “我们从未获得任何有关他人处于何种心理状态的直接知识。这种明显的不对称产生了他心的认识论问题”。[37]显然, 不管何种形态的他心直通理论都刻意回避乃至忽视了这种不对称。因此, 他心直通理论及其主张是高度可疑的。

再次, 看似-真实质疑。这种质疑主要攻击的是个人水平上的他心直通理论。以视觉加工为例, 按照马尔提出的视觉计算理论。视觉加工是由视网膜细胞上的光传导过程, 以及从视网膜输入到对远距离刺激可用的三维表征的算法转换过程等一系列复杂计算过程完成的。然而, 在大多数情况下, 如此复杂的加工过程在个体水平上却是快速、便捷、没有痕迹的。这些特征似乎都符合个体水平上对“直接”的刻画。然而, 假设我们以此将“看见”这一动作视为直接的, 进而质疑关于视觉的计算理论, 这显然是不具有说服力的。[38]这种反思同样适用于理解他心。社会互动现象上的便捷性、瞬时性本身并不能否认UP以及衍生出的So U与So D。因此, DSP与NAT告诉我们的只是理解他心看似是基于快速的、实效的与评估的直接理解。但是, 当前理解他心研究中所存在的疑问并非是关于看似的, 而是关于真正普遍互动行为的结构和亚个人水平的过程。

最后, 必要-充分质疑。这类质疑主要聚焦于亚个人水平上的他心直通理论。例如, 对镜像神经元与动作意图理解关系的拷问。一方面, 镜像神经元对动作理解功能的充分性存在很大的争论。脑成像研究显示, 人们在观察生活中的各类动作时不仅需要镜像神经元的参与, 还需要其他的社会脑区来共同对观察到的动作进行认知解码。例如, 一些在特定情境下的动作理解需要进化上更为高级的前额叶的参与[39]。另一方面, 镜像神经元对于动作理解功能的必要性也存在很大的争论。ES或DMH的支持者宣称:“利用我们自己的运动皮层中的动作知识去推测他人与动作有关的意图。”[40]然而, 这样的机制常常和临床上的一些病例相矛盾。诸如运动不用症 (apraxia) (即, 运动皮层中该动作的脑区被损毁) 等脑损伤的患者常常无法自己去执行某些动作, 但是他们却可以较好地理解其他人做这些动作。这表明即使自己运动皮层中缺少某个动作的表征, 病人还是可以对该动作进行很准确的理解。[41]此外, 在脑外伤患者以及TMS功能性损坏脑区实验中, 作为镜像神经元区域的额下回的受损程度和动作理解功能的受损程度没有呈相关关系。[42]这表明镜像神经元的活动对于动作理解功能的贡献可能不是直接的。

面对这些质疑, 他心直通理论的支持者究竟是以妥协的姿态承诺“我们并不考虑DSP (以此为代表) 应该成为理解他心的主要取向, 而是在意它是否可以成为TT和ST的辅助备择取向”[43], 还是以一种更为激进与强硬的方式回应:“亲爱的华生, 这是最基本的判断”[44], 仍将遗留下广阔而开放的辩护空间, 待哲学家与神经科学家联手开拓。

注释

1[37]A.Hyslop, “Other Minds”, http://plato.stanford.edu/entries/other-minds/.[2014~1~14]

2[4][9]D.Zahavi, “Empathy and Direct Social Perception:A Phenomenological Proposal”, Review of Philosophy and Psychology, 2, 2011, pp.541~558.

3D.Dennett, Content and Consciousnes, Routledge, 1969, pp.25~27.按照图1的标注, 支持他心直通理论的各个版本的代表性学者立场可以在图中得到清晰呈现。箭头指向方向代表着支持某一维度立场的强度。囿于篇幅, 部分学者的学术观点在本文中无法具体展开论述, 但读者可以通过本文相关文献按图索骥获得足够的信息。

4D.Zahavi, Self and Other:Exploring Subjectivity, Empathy, and Shame, Oxford University Press, 2014, p.140.

5E.Husserl, The Basic Problems of Phenomenology:From the Lectures, Winter Semester, 1910~1911, I.Farin&J.G.Hart (trans.) , Springer, 2006, p.84.

6M.Scheler, The Nature of Sympathy, P.Heath (trans.) , Routledge and Kegan Paul, 1954, p.260.

7[20]M.Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, Routledge, 2002, p.450, p.140.

8A.Gurwitsch, Human Encounters in The Social World, F.Kersten (trans.) , Duquesne University Press, 1979, pp.10~11.

9S.Gallagher, “Understanding Interpersonal Problems in Autism:Interaction Theory as an Alternative to Theory of Mind”, Philosophy, Psychiatry, and Psychology, 11, 2004, pp.199~217.

10L.Wittgenstein, Remarks on the Philosophy of Psychology, Vol.I, C.G.Luckhardt&M.A.E.Aue (trans.) , Blackwell, 1980, p.180.

11维特根斯坦:《哲学研究》, 陈嘉映译, 上海人民出版社, 第171~172页。

12[17][31][35][43]J.Krueger, “Direct Social Perception”, Oxford Handbook of 4E Cognition, A.Newen, de Bruin, &Gallagher (eds) , Oxford University Press, 2015, in press.

13M.Thompson, Life and Action:Elementary Structures of Practice and Practical Thought, Harvard University Press, 2008, pp.12~15.

14戴维森 (D.Davidson) 在对异态一元论 (anomalous monism) 的辩护中论证了这种主张。详见:D.Davidson, Essays on Actions and Events, 2nd edn, Clarendon Press, 2001.

15G.Rizzolatti&L.Fogassi, “The Mirror Mechanism:Recent Findings and Perspectives”, Philosophical Transactions of the Royal Society B:Biological Sciences, 369, 2014, pp.53~74.

16[33][34]V.Gallese&F.Caruana, “Embodied Simulation:Beyond the Expression/Experience Dualism of Emotions”, Trends in Cognitive Sciences, 20, 2016, pp.397~398.

17[22][24][40]V.Gallese, “Embodied Simulation:From Neurons to Phenomenal Experience”, Phenomenology and the Cognitive Sciences, 4, 2005, pp.23~48.

18C.Ansuini et al., “Grasping Others’Movements:Rapid Discrimination of Object Size from Observed Hand Movements”, Journal of Experimental Psychology:Human Perception&Performance, 42, 2016, pp.918~929.

19[26][29][30]G.Rizzolatti&L.Craighero, “The Mirror-Neuron System”, Annual Review of Neuroscience, 27, 2004, pp.169~192.

20M.Iacoboni et al., “Cortical Mechanisms of Human Imitation”, Science, 286, 1999, pp.2526~2528.

21G.Rizzolatti&C.Sinigaglia, “The Functional Role of The Parieto-Frontal Mirror Circuit:Interpretations and Misinterpretations”, Nature Reviews Neuroscience, 11, 2010, pp.264~274.

22S.Korb, J.Malsert, V.Rochas et al., “Gender Differences in The Neural Network of Facial Mimicry of Smiles-An r TMSStudy”, Cortex, 70, 2015, pp.101~114.

23W.E.S.Mc Neill, “Embodiment and the Perceptual Hypothesis”, The Philosophical Quarterly, 62, 2012, pp.569~591.

24S.Spaulding, “Embodied Cognition and Mindreading”, Mind&Language, 25, 2010, pp.119~140.

25M.Brass, R.M.Schmitt, S.Spengler et al., “Investigating Action Understanding:Inferential Processes Versus Action Simulation”, Current Biology, 17, 2007, pp.2117~2121.

26[42]G.Hickok, The Myth of Mirror Neurons:The Real Neuroscience of Communication and Cognition, W.W.Norton, 2014, pp.45~48, pp.120~123.

27近期, 行为与神经科学家贝基奥以一系列精致的行为与脑成像实验验证了ES的合理性, 并尝试建构一个更加激进的他心紧缩版本。在文章结尾处她以福尔摩斯对助手华生常用的调侃向他心间接理论支持者宣战, 认为他心直通理论在经验证据上是足够强健的。详见:C.Ansuini, A.Cavallo, C.Bertone, &C.Becchio, “Intentions in The Brain:The Unveiling of Mister Hyde”, The Neuroscientist, 21, 2015, pp.126~135.

扫码在手机上查看