一、非遗之名实

从知识考古的角度,英文“遗产”(heritage)与继承、继续(inheritance)同源。语义有两层意思:(1)指那些确指的、过去存在的或可以继承和传续的事物;(2)由前辈传给后代的环境和利益①。中文在历史上没有今天所谓的“遗产”一词,但有“遗”有“产”:前者指过去遗留和遗存,后者指“生产”“财产”等。综合上述基本特点,遗产概念包括3个基本要件:(1)遗留物。主要指人们所理解、所认同的、由上辈留下的财产。(2)继承关系。指由某一个特定的民族、部族、宗族、家族、性别或个人在历史中所形成的代际关系和继承关系。(3)责任和义务。遗产的继承者在获得继承权的同时,也被赋予相应的责任和义务,以确保遗产在一个共同认定的范围内存续。比如在传统的父系制社会里,一般形成由父系制血统为线索的男性继承原则。具体而言,财产只由嫡系男性继承,但继承者有责任和义务守护好所继承的遗产,并传袭给下一代。

虽然人们对遗产有一个大致相同的认识,但在不同文化体系中的表述边界并不完全重合、重叠。比如在法语中的héritage概念与英文heritage并不完全相同,其中不包括遗赠的财产;法国人在生活中的使用频率也不高,他们偏爱使用patrimoine。西文中的patri强调父系,所以这一概念表示遗产继承中的父系传承原则。这种情况与我国古代相似,强调在宗法制度范围内的财产男性继承原则。

同样,即使是世界上不同的国际组织和机构,出于对专业特点的强调,对遗产的定义也存在差异。国际古迹遗址理事会(ICOMOS)作如是说:

作为一个宽泛的概念,遗产既指那些有形的遗存,包括自然和文化的环境、景观、历史场所、遗址、人工建造的景物;亦指无形的遗产,包括收藏物、与过去相关的持续性的文化实践、知识以及活态化的社会经历。②

最具权威的定义是联合国教科文组织(UNESCO)《保护世界文化和自然遗产公约》中的界定:

“文化遗产”包括:

文物:从历史、艺术或科学角度看具有突出的普遍价值的建筑物、碑雕和碑画、具有考古性质成分或结构、铭文、窟洞以及联合体;

建筑群:从历史、艺术或科学角度看,在建筑式样、分布均匀或与环境景色结合方面具有突出的普遍价值的单立或连接的建筑群;

遗址:从历史、审美、人种学或人类学角度看具有突出的普遍价值的人类工程或自然与人联合工程以及考古地址等地方。③

众所周知,联合国教科文组织于1972年通过上述公约的目的是为了有效保护文化与自然遗产。具体目标是建立保护行动方案中的操作指南。随着社会的发展和语境的变化,联合国教科文组织(UNESCO)在保护遗产实践中发现,仅以“文化/自然”二分法来划分遗产是不够的,在“文化遗产”的分类和表述上过于笼统,需要不断地加以充实。所以在此后的几十年实践中更趋完善,特别是在2005年新版的《实施〈保护世界文化与自然遗产公约〉的操作指南》中增列了4种类型:文化景观(Cultural Landscapes)、历史城镇及城镇中心(Historic Towns and Town Centres)、运河遗产(Heritage Canals)和线路遗产(Heritage Routes)。并在20世纪末叶、21世纪初叶酝酿、讨论、增加、试行了“非物质文化遗产”(intangible cultural heritage)的分类和名录(名册),从而开拓了一个重要的文化遗产领域。

由于“非物质文化遗产”概念过于庞杂,包含了大量混杂性的认知、价值、观念、表述。所以,即使在今天,世界上的不同国家在使用这一概念的时候,认知边界和语义范畴并不完全相同。其中除了物质(material)和物质性(materiality)的基本内涵外,还受到某一种具体的遗产类型的影响,比如由于受到美国“物质遗产”(physical heritage)概念的影响④,在1982年,联合国教科文组织内部便特设了一个“非物质遗产”(non-physical heritage)部门,专门处理相关的事务,从而出现了“物质遗产/非物质遗产”的概念和分类。后来,受到日本无形文化财等遗产保护法的一些概念和分类,即“有形遗产/无形遗产”(tangible heritage/intangible heritage)的影响,联合国教科文组织于1992年正式将原来的“物质/非物质”分类名称改为“有形/无形”遗产。我国则使用“物质/非物质”的概念和译名。

就性质而言,“非物质性”原本包含了强烈的政治话语,因为它是相对“物质性”而言的。联合国教科文组织曾经通过《宣布人类口头和非物质遗产代表作条例》(1998),有学者认为其包含着复杂的意思,首先是政治话语范畴内的“斗争”,其中一个原因是非物质遗产事务使西方国家感到不舒服⑤。西方国家的这种“不舒服”来自于以“非西方国家”,特别是以“东方文明”为代表的非物质遗产对西方近代工业、技术和以物质主义为主要表现的遗产“话语”提出了挑战。从这个意义上,非物质遗产中“非物质性”的对立形态是以西方为中心的“物质性”(materiality),并在遗产类型上以“两分制”(dichotomy)加以区分⑥,即尽管有“物质/非物质”的内涵,但已经不是遗产本身所具有的“物质性”,而是东方的“非物质”与西方的“物质”话语之间的对峙关系。

因此,为了弄清“非物质文化遗产”的内涵和范畴,我们有必要对相关概念进行梳理和辨析:

物质遗产/非物质遗产(physical heritage/non-physical heritage),主要是美国遗产体系(国家公园)所使用的概念,偏向于指示国家公园的自然形态⑦。

物质遗产/非物质遗产(material heritage/immaterial heritage),主要是近代欧洲工业革命以降的物质主义主导价值,与欧洲自工业革命以降的“物质主义”价值观一脉相承。

有形遗产/无形遗产(tangible heritage/intangible heritage),是现在联合国通用的概念,其中渗入一些日本遗产体系的因素和作用。

物质遗产/精神遗产(physical heritage/spiritual heritage),是传统认知哲学的基本分类,也是马克思主义哲学中的基本分类。中国的传统文化里“精神”是一种无形的力量,比如《淮南子·精神训》:“夫精神者,所受于天也;而形体者,所禀于地也。”⑧

物态遗产/心态遗产(material culture/mental culture)是人类学创始人之一泰勒(Edward Burnett Tylor)早在1871年所著的《原始文化》中将文化划分为物质的(material)相关的观念、想法、语言、方法、故事、艺术,等等,以对应心智(mental)⑨。这是西方人类学最早对有关“物态/心态”文化的二元分类所使用的概念。

由此可知,以遗产类型的表述上看,我国的“非物质文化遗产”更重要的原因是出于政治因素,特别是代表后殖民的“东方主义”觉醒,表现出以“intangible cultural heritage”对应和对抗“西方主义”的现代遗产(工业遗产、技术遗产以及物质主义相关遗产)的文化自觉行为。所以,对我国而言,将其译为“非物质文化遗产”或“无形文化遗产”的讨论,已经不那么重要了,重要的是:这一概念反映了“东方文明”通过对“物质”的价值、认知和表述差异,凸显在国际舞台上对“遗产话语”的争夺,同时彰显“大国崛起”特殊的历史语境表述。

概而言之,“名”与“实”是关联性、关系性表述。有什么样的“实”,就有什么样的“名”,反之亦然,就像一个人出生要为之取名一样。对于非遗而言,厘清名实关系,尤其是认识特定语境中的特殊语义非常重要。

二、非遗之界域

联合国教科文组织在非物质文化遗产概念,特别在表述语义上,并不是一开始就实行现在的分类原则,而是沿袭以往学术界所习惯的分类方法,即在传统民间文化的基础上进行统合。比如在1989年联合国教科文组织通过的《保护民间创作建议案》中有过这样一种概说与分类:

民间创作(或传统的民间文化)是指来自某一文化社区的全部创作,这些创作以传统为依据、由某一群体或一些个体所表达并被认为是符合社区期望的作为其文化和社会特性的表达形式;其准则和价值通过模仿或其他方式口头相传。它的形式包括:语言、文学、音乐、舞蹈、游戏、神话、礼仪、习惯、手工艺、建筑及其其他艺术。⑩

1997年11月,联合国教科文组织在第29届会议上通过了《宣布人类口头与非物质遗产代表作申报书编写指南》。也就是说,直到20世纪90年代末,上述表述和分类才被“人类口头与非物质遗产代表作”所取代。后考虑到“人类口头”原属于“非物质文化遗产”中的内容、形态和形式,在2003年联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》中,“非物质文化遗产”成为正式的官方用语和操作概念,并于2006年正式实施。它包括以下5个基本方面:(1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、仪式、节庆活动;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统手工艺。

面对这样的分类,一个难题随之而出:“非遗”领域的边界究竟在哪里?从操作的角度看,这一问题似乎并不突出,丝绸就是丝绸,戏曲就是戏曲,很具体、很实在。可是作为认知分类和学科研究范畴,却难以找到公认的学科归属。这也是迄今我们在科制上、学科上还没有一条公认边界的原因。按照上述的分类,非遗在学科上与民俗学、民族学、人类学、考古学、艺术学、文学、历史学、建筑学等皆有交集、交错与交叉。中国的非遗名录还与农学、天文学、地学、数学等联系在一起,比如二十四节气、珠算、建筑技艺等。每一个学科与非遗的关系也都可能形成独特的“关系链条”。

联合国教科文组织之所以在较长的历史时间里没有将非遗置于新的分制领域,而是将其与民俗学拉在一起,一个重要的原因也是上述的困难。从大的范畴看,非遗与民俗(学)关系密切。在西方,“民俗”(Folklore)系由两个词合成,即Folk和Lore,原义为“民众的知识”或“民间的智慧”(the lore of the folk),并逐渐形成一门专门的学问和学科。虽然欧洲各国以及不同学派对其意义和理解上存在差异,边界也不完全一样,但并未抵触“民众”“民间”“传统”等基本语义。美国著名民俗学家阿兰·邓迪斯提醒人们,“民俗”不仅具有地方性,连“概念”都是地方的。因此,Folklore既指研究的材料,也指研究本身?。民俗学凸显地方乡土。这一表述与人类学家格尔兹所说的“地方知识”与“民间智慧”颇为吻合?,强调“地方文化的多样性”。

在中国,“民俗”被赋予特殊的内涵和特别的意义。“民俗”与“风俗”的表述和含义交叉,有时可以互用。现在,人们经常将风俗视为具有地方特色的民俗生活,也就是老百姓的生活。事实上,我国古代的“风”与“俗”不是同类词,而是对照、对应词。《汉书·地理志》中说:“上之所化为风,下之所化为俗。”“俗”字是形声字,由意符的“人”和声符的“谷”两部分组成,表示人不断学习重复进行的意思,即习惯,同时反映出传统农耕文明的背景。从古代文献记述的基本意思看,古今承袭了“民俗”的基本意义?。从这个意义上说,民俗与非遗具有学理上的天然关联,二者在当代的世界遗产事业中走得近,亦属常理。

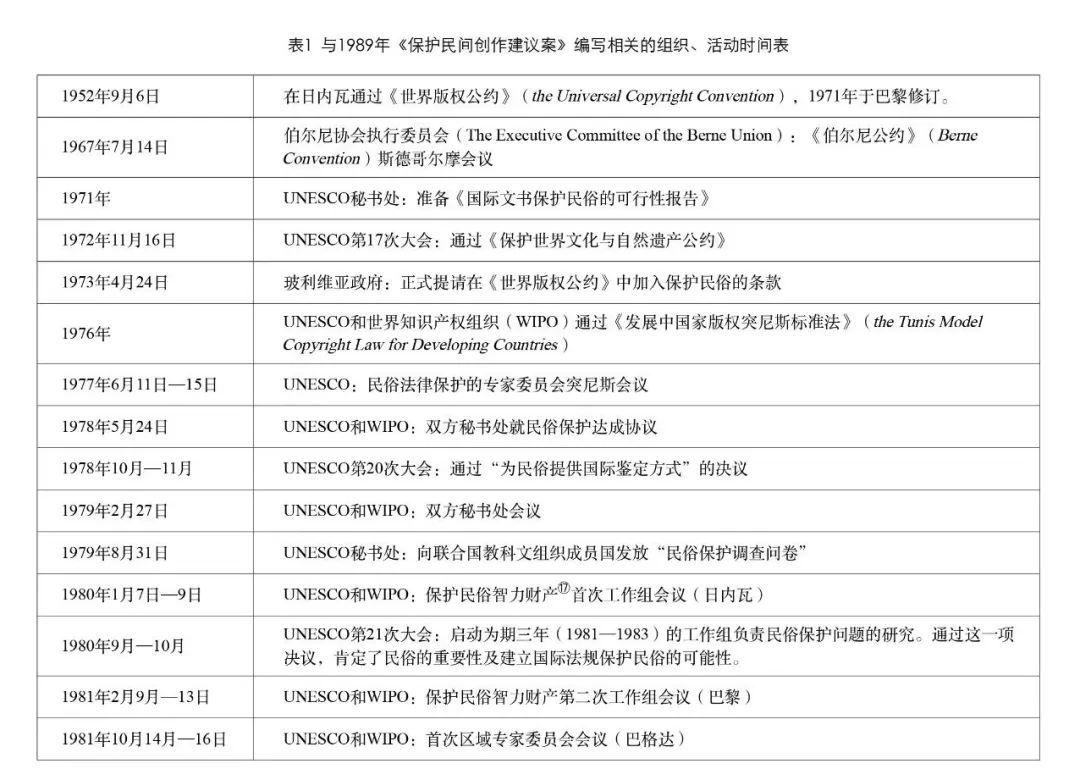

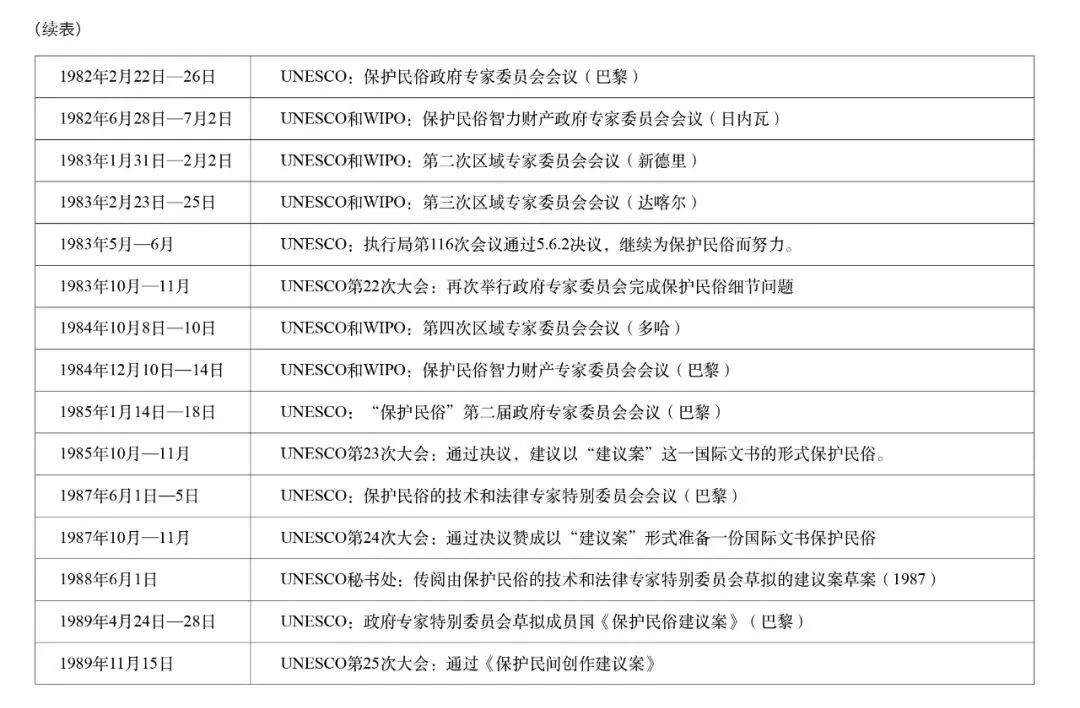

民俗与非遗的不解之缘,在联合国教科文组织的历史上,又与保护民俗的“知识产权”巧合性地走到了一起。事实上,联合国教科文组织的遗产事业的发端也与民俗性知识产权的保护关系密切,并导致了一系列的活动,产生了一系列具有法律、法规性质的文件、文书。1989年,联合国教科文组织文化部非物质文化遗产主管部门提出了《保护民间创作建议案》,这是多年来为全球非物质文化遗产建立法律保护体系而努力的结果。历史记录下了相关的线索(表1)。

从宽泛的意义上说,“民俗”是民众生活的照相。然而,“非物质文化遗产”如果只是“民俗”的写真,鲜活倒是鲜活,却在学科边界上让人感到过于宽泛,并超出了“民俗学”的范畴。从认知角度上看,文化遗产传承的“无形性”(intangibility)被认为是无形文化遗产的根本品性。它与人类早先的“非可视性”(invisibility)、“非物质性”(immateriality)、“非有形性”(incorporeality)和“非联系性”(disconnection)存在和表现形式交织在一起。史密斯等人认为,“非物质文化遗产”中的“无形性”(intangibility)是一种重要的理解路径,它包括4个相互关联的内容:(1)现实是其核心,遗产只不过是一种飘移性无形价值附着于地方和事件之上的意思和意义表述,“无形只能通过无形来理解和解释”。(2)遗产“无形性”也表现在受到社会和文化的影响。(3)遗产“无形性”同时表现为一种现代建构,其中包括话语政治对遗产的各种作用和作为。(4)遗产的“无形性”反映了遗产记忆中的各种关系,特别是特定的族群。

值得特别提示的是:在文化遗产、非物质文化遗产的内涵和范畴的原型中,包含着东西方对“宇宙”(不同的时空观)认知上的巨大差异。我国对于“宇宙”的解释为:上下四方曰宇,往古来今曰宙。日本学者荻野昌弘认为,日本与西方的文化遗产存在着“时间意识”的差异:“因此,传统技艺并不是将过去的遗产原汁原味地保存,而是应该把过去曾经存在的东西及过程进行‘现在化’的呈现。”同理,中式的非物质文化遗产潜存着中国传统对宇宙的特殊认知、理解和实践,并成为“东方价值”的代表性表述。

概而言之,学科各有属性,又各有归属,这是科学规矩。非遗作为一门新兴的学科,其学科边界与传统的学科迥异,其跨越幅度之大,历史罕见。因此,了解非物质文化遗产学科界域中的跨越性是确立方法论和建构方法的基础。

三、非遗之方法

逻辑性地说,非遗研究的方法与非遗所属领域之难题是连带性的,因为特定的方法与特定的分类分不开。当人们把丝绸制作技艺、茶叶制作技艺、山歌、火锅制作技艺、珠算、剪纸、昆曲、十二木卡姆等置于同畴,定然会有“望洋兴叹”的感受、“一筹莫展”的感觉。如果说,从方法论的大视野看,即认知世界的角度和研究原则——实事求是,非遗的所属领域的研究法具有共性的话,那么,在具体的研究方法上则可能迥异。我们说“具体问题具体分析”,而具体分析需要借助具体方法。现在的问题是:研究非遗的方法是什么?

众所周知,每一个学科都有相应的方法。比如人类学的参与观察、社会学的问卷与统计、民俗学的采风、农业生产中的灌溉法等,各有其法。但由于非遗之“跨域—跨界—跨科”特性,其学科归属暂且难有共识,所以,要取得对方法的共识性理解与实践性一致性应用,就需要进行“融合—整合—化合”的创新,同时借助相应、相关的学科方法。而方法与分类密不可分,分类又与特定的体系分不开。中国语境下的非物质文化遗产自然有属于中国独特的遗产体系,人类学家涂尔干和莫斯在《原始分类》一书中有一章专门阐述中国的体系与分类的关系:

在这些分类类型中,最引人注目、最富有启发性的杰作,就是中国的察天文、观星象、利用地磁和星术来进行占卜预测的体系。这个体系所依托的历史,可以回溯到最为久远的过去,它肯定比中国现存最早的可信的断代文献还要源远流长。

该体系所依据的最基本的原则之一,是在四个基本方向上的空间划分。在这四个区域中,每个区域都由一种动物主管,并且以这种动物的名字来命名。青龙为东、朱雀为南、白虎为西、玄武为北每个方位点之间的区域又一分为二,结果总共就有了对应于八个罗盘方位的八个分区。这八个方向,依次与八种力量紧密相联,由画在堪舆罗盘中心的八个三连符号来代表(即八卦——笔者)。

除了根据这八种力量的分类以外,还有一种分类,把事物分配于土、水、木、金和火五大要素的名目之下。不仅万物都根据它们的组成物质或者它们的形式而与要素联系在一起,而且,历史事件、地形地貌等也都与这些要素相关。

中国体系中最后还有一项复杂的内容仍有待阐述,这就是像空间、事物和事件一样,时间本身也构成了分类的一部分。四季对应于四方。每个区域又一分为六,这样,二十四个分区就自然而然地对应中国人一年中的二十四个节气了。区域、季节、事物和物种的分类支配了中国人的全部生活。

这样的总结大体上是正确的,即天人合一、天圆地方、阴阳八卦、二十四节气等构成了中华文明重要的元素构件和分类形制。这样,“文明—体系—分类”就成了一个重要的认知前提。也就是说,当我们在讨论某一种现象的时候,包括文化的、历史的、社会的和艺术的,都脱离不了与分类体系的关系。也可以反过来说,当我们在分析某一种文化体系的时候,如果缺乏独立和特殊的分类视野,便很难确立和表明其特色和特点。因此,首先要确立非遗的文化遗产学背景学科,既然这一学科边界是多维的、交叉的和协同的,那么,选择一种整合性强的学科方法,如果非要选择方法的话,那么,博物学民族志方法最为契合。

“博物学”是一门专门研究人类以外生物物种的关系学科(比如“进化”)。研究中对自然进行分类是这一学科的常识和常态。在这个领域,林奈分类非常有名。在林奈之前,人类始终处于生物学世界的中心。林奈体系的革命性在于人类地位的转变,人类只是生物学世界中的一个物种。由于此前没有一个统一的命名法则,各国学者都按自己的一套工作方法命名植物,致使植物学研究困难重重。其困难主要表现在3个方面:一是命名上出现的同物异名、异物同名的混乱现象;二是植物学名冗长;三是语言、文字上的隔阂。林奈依照雄蕊和雌蕊的类型、大小、数量及相互排列等特征,将植物分为24纲、116目、1000多个属和10000多个种。纲(class)、目(order)、属(genus)、种(species)的分类概念是林奈的首创。林奈用拉丁文定植物学名,统一了术语,促进了交流。

林奈的重要贡献是建立了一套分类体系,即林奈体系。这说明分类体系对于博物学的重要性。当代学术史上有一件重要的轶事:法国学者福柯的《词与物:人文科学考古学》正是受到中国“某一部百科全书(博物志)”分类的启发。这部百科全书写道:“动物可以分为:(1)属皇帝所有,(2)有芬芳的香味,(3)驯顺的,(4)乳猪,(5)鳗螈,(6)传说的,(7)自由行走的狗,(8)包括在目前分类中的,(9)发疯似地烦躁不安的,(10)数不清的,(11)浑身有十分精致的骆驼毛刷的毛,(12)等等,(13)刚刚打破水罐的,(14)远看像苍蝇的。在这个令人惊奇的分类中,我们突然间理解的东西通过寓言向我们表明为另一种思想具有异乎寻常魅力的东西,就是我们自己的思想的限度,即我们完全不可能那样思考。”也就是说,后来成为经典之作的《词与物——人文科学考古学》正是福柯受到中国古代的博物学分类的启发而写成。

综合观之,既然非遗属于跨域—跨界—跨科之新学科,那么我们就需要重新借助学科—学理—学问之综合,同时探索出一些适合的方法。笔者认为以下几种方法可供参考:

(一)博物民族志方法

非遗具有内容丰富、边界宽广、形式多样、活态变迁等特点,现行一般性学科方法并不完全适用,虽然那些特定类型原都有“古法”,比如丝绸自古就有自己的丝织技术与方法,但对于非遗作为一个新型学科形制塑造而言,总体上需要有一个融合性—介入式方法,而博物学的方法原本就是从多学科交叉应用的角度总结出来的一套方法,在目前学科细化、小化的趋势中值得特别推荐。但由于传统的博物学研究的对象主要是人类以外的其他物种,所以针对非遗作为人类特有的遗产类型,需要增加人类学民族志的方法,特别是参与观察法。也就是说,博物学的方法主要对人类以外的生物物种的关系探索之法,而民族志则是人类学作为研究“人”的特定方法。博物民族志正是将两者合二为一。

(二)非遗纲目谱系法

科学与学科可以从这样的角度去理解,即科学是整体,学科是部分;科学是原则,学科是对原则的实践;科学是命题,学科是对命题的求证;科学讲述方法论,学科则以方法兑现。从方法的角度看,每一个学科都有学科所属的方法。每一个学科也都形成了特定的谱系学。谱系学以分类为基础。如果非遗要成为一个独立的学科,那么,特殊的纲目谱系学需要建构。所谓“纲目”,指概要或细则。纲,概要、主干;目,细则、分支。林奈的博物分类方法和分类原则,奠定了科学生物分类的基础,即用7个等级将生物逐级分类:界、门、纲、目、科、属、种,从大到小,形成谱系。我国古代亦有自己的纲目谱系,李时珍的《本草纲目》即为范例。由是观之,中国非物质文化遗产的纲目谱系急需建构。

(三)方志形态之法式

非遗的形态多样,而且绝大多数与地方、区域存在着特殊关系。类似于饮食中的地方菜系和地方口味。这也是人类学家格尔兹强调的所谓“地方性知识”(local knowledge)。即使是某一种以非遗共名的名录,也都有“地方”的独特性,比如同样的菜系,我国有所谓的“八大菜系”“十大菜系”之谓,皆为“产地”。既然绝大多数的非遗都有独特的地方性,那么,地方志——专门记录地方情况的史志,不仅是人们需要深入了解的内容,以建立特定非遗的历史“知识树”,并续之以当代历史表述线索。在方法上,方志侧重于记录非遗独特的地方内容。需要特别强调的是,如果有些非遗属于某个家族、氏族传承的特殊产物,那么,族谱也是一个需要了解的内容。

(四)数字介入之方法

当今之世,数字化已成学科,特别是新学科信息贮存的重要方式。数字化,即是将许多复杂多变的信息转变为可以度量的数字、数据,将这些数字、数据建立相应的数字化模型,并将其编码化、代码化,再通过计算机进行处理,使之数字化。非遗作为从过去沿袭下来的形式和形态,今天需要借助科技转化的方法和形式,特别是那些具有相对固定的传承工艺、模型等,更需要借助数字化的方式进行保护和保存。同时,数字化与博物馆展示法相辅相成,在今天已经成了实验与实践非遗的记录、展示、传承的重要手段,对于民众的教育、师生的研学、游客的观赏等,都是很重要的手段。

(五)分析整合并行法

分析与整合从来是向不同的两极运动,分析越是细致,越需要整合。仿佛一辆汽车,零件是“分析”的,不同零件组装起来是“整合”的,缺一不可。无论是学科发展、方法更新抑或是新资料的出现,都需要从一个新的高度加以整合。特别是人类学,作为一个讲求整合(holistic)的学科,需要特别突出主客—现场—活态关系。笔者之所以强调民族志方法,除了民族志需要当事者到现场进行“田野作业”(fieldwork)之外,更重要的原因是“民族志是新出现的跨学科现象”。既然非遗是跨学科、跨领域的新学科,那么,求取跨学科、跨领域之方法也势在必行。

(六)多证据考据之法

综合而论,科学研究所遵循的原则就是以各种方式、方法和手段以获取尽可能多的材料去证明和说明所设命题。“多重证据法”无疑是非遗研究的发展方向。因此,追踪学科与学术道路,“有一分材料说一分话”,这也成了传统中国传统经学所讲求的问学方式,对于非遗研究而言尤其重要。以非遗的分类形态观之,按照联合国的相关分类,需要将口述、表演、风俗、知识、实践、手工全都囊括。这也要求在取证方面,将诸如文字、口述、声音(音声)、仪式、表演、器物、体姿、色彩、刻画、服饰、饮食、风土(水土)等皆作为考查范围。重要的是,形成关联性“证据链”。

概而言之,方法论与方法是科学与学科的重要依据和组成部分。非遗作为新兴学科的范式,也应该确立和建构特定的学科方法以配合学科研究。这也是非遗作为一门新学科建构的重要依据。

▼ 注释:

① P. Howard. Heritage Management, Interpretation, Identity[M]. London,New York: Continuum,2006: 6.② ICOMOS. Cultural Tourism Charter[Z]. Paris. 1999.③北京大学世界遗产研究中心. 世界遗产相关文件选编[M]. 北京:北京大学出版社,2004:4.④“物质遗产”(physical heritage)是在美国国家公园(national park)类型中使用的基本概念。⑤? L.Smith, E.Waterton.The Envy of the World: Intangible Heritage in England[M]//L.Smith, N. Akagawa. Intangible Heritage. London, New York: Routledge, 1987: 290, 292.⑥ B.Kirshenblatt-Gimblett. Intangible Heritage as Metacultural Production[J]. Museum International, 2004 (1/2): 52-65.⑦美国的国家遗产体系侧重于强调自然遗产中的物质形态。⑧刘安. 淮南子·精神训[J]. 光明中医,2016(3):377.⑨泰勒. 原始文化[M]. 蔡江浓,编译. 杭州:浙江人民出版社,1988.⑩王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京:文化艺术出版社,2006:5.

▼ 作者简介:

彭兆荣

四川美术学院中国艺术遗产研究中心首席专家,厦门大学一级教授,主要研究方向为文化人类学、文化遗产等。