说到方言,人们首先想到北方话、吴方言、粤方言、闽方言、赣方言、湘方言、客家话七大方言,最近又分出“徽语、晋语、平话、土话”等类别。其实,这是学术界对汉语方言的抽象分类,而不是具体的方言。汉语方言更多是以“三里不同音,五里不同调”、“一村三种话、同宗两方言”诸如此类的差异给人留下深刻印象的。从差异和特殊性来看,汉语方言的品类是极其纷繁多样的。

■海口,儋州调声拉歌对唱。儋州调声是仅流传于海南省儋州一地并具有独特地域风格的民间歌曲,用儋州方言演唱。

图片来源:CFP

方言是特征鲜明的语言个案

在众多的方言品类中,有不少方言使用人数代际减少,使用频率不高,使用场所退缩,语言功能不全,在不久的将来,逐渐淡出交际,停止使用,最终消失。这就是我们所说的“濒危方言”。目前,汉语方言中究竟有多少此类方言还没有全面调查,缺乏准确的数据,但种数不可小觑。从岭南看,就有明代官员带来的“狗屎正”(旧时正话),有瑶民学说的粤语“山瑶话”,有明代从四邑片粤语分离出来的“马兰话”,有被粤语围攻的闽语“东话”,有水上人家使用的“疍家话”,有古代卫所留下的“军话”,有畲语与汉语方言结合的“蛇声”……若着眼全国,还可见到东北的“站话”,湖南的“瓦乡话”、“酸话”,海南的“迈话”、“东坡话”,浙西的“九姓渔民方言”、“燕话”,广西的“鸬鹚话”、“伶话”,江西的“铁路话”等。但这绝不是濒危方言的全部,随着调查的普及深入,人们还能发现更多的濒危方言。

濒危方言可以是官话、闽、粤、客、赣、湘、吴等大类方言属下一个变异的方言,也可以是某几种方言或汉语方言与民族语言混合的方言,还可能是隶属未明的方言。无论哪一种濒危方言都是汉语迁延发展中产生的具体生态“物种”,都是汉语中不可或缺的一个部分,是特征鲜明的语言个案,是不可再生的文化资源,具有重要的学术价值和社会意义,是研究语言学、历史学、文化学等学科的宝贵材料。

濒危方言有声数据库建设已展开

保存这些濒危方言可采用三种形式:纸质保存、简单录音保存及数据库保存。其中,数据库存储是最现代、最前沿、最高效的方式。

2014年国家社科基金重点项目“岭南濒危方言有声数据库建设”即为此类项目。该项目采用“斐风”软件进行田野调查和数据处理。首先,采用“斐风”及外置声卡录音,配合语图、声波图、音高曲线图进行录音效果观测(根据需要还可以链接实验语音学软件对所录材料进行同步实验分析),以获取高质量的音档。接着,用国际音标记音。在记音的基础上,利用系统的“同音校验”及“最小对立比对”功能进行校改,保证记音的准确性。然后,“斐风”软件的“切分”功能会对所获取的材料进行数据处理,制作成符合方言研究需要的数据库。可提供词项(所要调查的字、词、句等)、义项(对所要调查的字词句提供用例、语境、注释等)、注音、序号、音素、备注等多途径检索。既可以单点检索,也可以多点比较,还可以提供音档、图片等多向链接,最后自动生成声、韵、调、音节表及同音字表等研究成果。

岭南原为百越范围,后为汉人迁徙之地。在长期的历史过程中,军队驻扎,官员异地为官,难民逃亡,商贾行商,异源多流,移民非常复杂。这不仅带来了粤、闽、客三大方言,而且行成了众多不同性质的小方言。这些小方言大都处于濒危状态。该课题利用数据库技术对岭南范围内的濒危方言全部调查存储,每个点录制的内容包括字音3000条以上,词语6000条以上,语法例句1000条以上,故事、民谣、谚语、日常会话等长篇语料5个以上,风俗名物图片若干,等等。一旦这些方言消失,数据库可以再现它们的原生态面貌。

(作者单位:岭南师范学院人文学院)

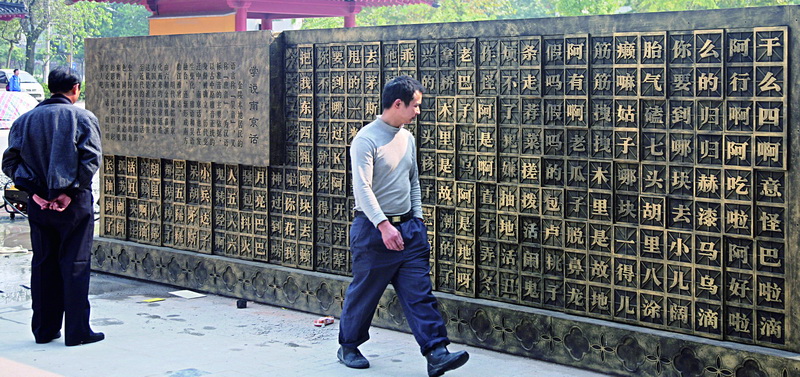

■南京建起“方言俚语”文化墙。

图片来源:CFP

扫码在手机上查看