侨批,又称“番批”,是一种“银信合封”的递寄物,即海外华侨通过民间渠道及后来产生的金融邮政机构寄回国内,并连带家书或简单附言的汇款凭证。侨批主要流通在广东潮汕、福建闽南地区。2013年6月,侨批被联合国教科文组织确定为世界记忆遗产,充分体现了侨批的历史文化价值。近年来,潮汕侨批受到学界关注。本期策划特邀三位作者畅谈其对潮汕侨批的认识,以飨读者。

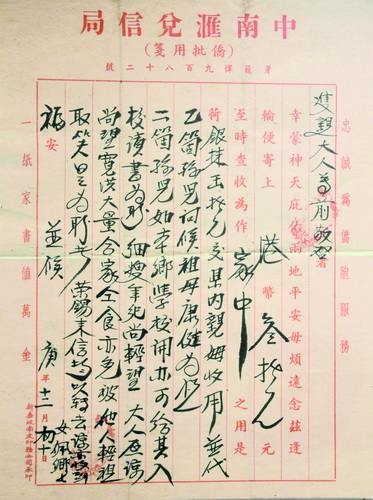

■侨批 本报记者 李永杰/摄

一纸侨批承载深厚“根”文化

⊙吴二持

侨批,又称“番批”,“批”在闽方言中有“信”的含义,而在侨批业较为发达的地域,“侨批”专指华侨寄回家乡的一种“银信合封”的递寄物,即汇寄银钱的同时寄以家书。但也不能将“批”完全等同于“信”,如侨批通行的地域有闽、粤、琼,其中虽以潮汕、闽南居多,但也包括一些客家、粤语方言区等非闽方言区域。再如,在近代邮政业产生后,闽方言区的华侨与侨属通过邮局进行的通信联系都称作“信”,而不称作“批”,可见“批”与“信”还是有区别的。故笔者认为,“侨批”特指华侨寄回家乡的“银信合封”递寄物。

家书与汇款合一的特殊载体

关于侨批产生于何时,因缺乏原始实证资料,已无可考。目前国内第一家专门的侨批文物馆馆藏最早的一封侨批为1881年。但托“水客”带钱物回乡,同时捎带家书或口信,或者再往前推,在相熟地域范围内,侨胞中有人回乡探亲时,周围人托其捎带钱物和书信,这种现象应该在有华人侨居海外时便产生了。东南亚地区及欧美各国多称华人为唐人,据此推断,较多华人侨居国外的历史年代可能是唐代,因为我国唐代对外交流比较频繁,潮汕地区同样如此。《潮州志》载:“潮人对外交通,远肇唐宋。”随着对外交流的增多,加上国内自然灾害和战乱的影响,较多华人出国谋生侨居国外是可能的。那么,作为侨批业前身的“水客”,这个时候应该已经出现。因为只要有稍多华人侨居国外,自然就会产生这种与家乡亲人沟通和递寄钱物的需要。

侨批的内容,概言之,即寄“银”和“信”,银多寡均可,信主要是报平安、略述在外概况、询问家乡亲人情况、交代所寄钱物等。这其中蕴含着丰富的文化内涵,有学者表示潮汕侨批的发生,“是潮人‘根’意识的特殊递变、‘智’潜能的优化组合、‘商’思想的灵活应用的产物”。而侨批业则“是一种集商业贸易、金融货币、政治经济、交通运输、人文信息、伦理道德、风土民情等知识、智慧于一身的,个体或个体组合的民间多重性综合服务行业”。侨批是整个中华民族传统文化意识、价值观念、人伦道德和商业智慧在华侨社会的具体反映。

折射强烈乡土意识

我国历代华侨出洋绝非以扩张为目的,多为生活所迫,冒着道途险阻、前路茫茫等各种未知因素,抱着求生的一线希望到陌生地域寻求生计。出洋者又多是家中的青壮年劳动力,离家后往往两头牵挂,家中父母妻儿、兄弟姐妹内心忐忑,求神拜佛保佑外出者平安归来,外出者则担心家中亲人能否平安,三餐是否温饱。这种两头牵挂,唯有通过递寄侨批这一渠道解决。

在中国传统道德观念中,“根”意识是相当浓厚的。即使侨批中只寄出了十元八元,且附信简短,但其中包含着的对乡族亲人的道德意识和责任意识却是相当丰富的。华侨在外一旦稍有利入手,侨批便会源源不断汇入家乡,以至俗语所谓“番畔钱银唐山福”;华侨中的佼佼者经过艰苦奋斗,事业有成后,也多会把大数额侨批寄回家,用于修建祖屋、扩建新屋、教育族亲子女,扩而及于扶贫济困和修桥筑路,乃至于捐款救灾、支援抗日战争等。这些都是华侨深受传统文化浸染而形成的强烈乡土意识的折射和反映,是华侨爱国爱乡思想的具体体现。这也构成了潮汕地区经济发展的有力支撑。《潮州志》对此有一段形象的描述:“潮人仰赖批款为生者几占全人口十之四五,而都市大企业及公益交通各建设,多由华侨投资而成,内地乡村所有新祠夏屋,更十之八九系出侨资盖建。且潮州每年入超甚大,所以能繁荣而不衰落者,无非赖侨批款之挹注。故当战时(按:指抗战时期)侨批梗阻,即百业凋蔽,饿殍载道。”潮汕地区华侨这种寄批回家、赡养家人的责任意识和沟通欲望,力求为家人、为家乡作贡献的乡族意识,是长期存在的。而这正是侨批业产生及长盛不衰的根本原因。

水客从业者人数众多

侨批业是基于社会需要而应运而生的特殊服务行业。其最初发源于熟人乡亲间的顺便相托,递带书信口信和钱物。实物可以原物送达,而银钱,包括递带人本人所带银钱,在当时条件下,很可能先购置成实物,回来后再变卖成本土的银钱。这种递带本身已含有异地贸易的商业性质。随着海外谋生者不断增多,这种服务兼贸易性质的递带逐渐发展成为一个专门职业,即所谓“水客”。

水客,即专门为旅外侨胞递送侨批及物品的专业人员,由于其熟谙两地情形,对旅途车船托运也有丰富经验,所以逐渐顺便携带一些两地来往的亲属,或刚要往外谋生的人。因此,水客也称“客头”。他们多依靠小店铺,在一定地域范围内为乡亲服务,收取一定的递寄费。他们或深入到工矿、企业、种植园、农场去收取侨批,或贴广告约定在某一固定店铺收取。逢年节前夕所带侨批钱物较多,叫“走大帮”,平常时侨批较少,叫“走小帮”。有些业务较多的水客还在国内搭班请同伙解送侨批,这种搭伙解批者被称为“吃淡水”,过洋来回的水客则被称为“溜粗水”。在国际汇兑业未发展成熟之前,水客还需把钱换购成异地紧俏的商品,到达目的地变卖后才兑成当地银钱送达受批人。这样往返经贸递运,水客虽然冒一定风险,但收入不菲。因此从此业者人数众多,几乎每个小地域都有人经营此业,又因其业务切实为侨胞解决实际问题,故颇受侨胞和侨眷欢迎。直到侨批业发展成为有铺号、有分店的规模经营的侨批局、银信局以后,仍有分散的水客在经营此业,如1887年,新加坡有49家侨批局向邮局登记邮寄侨批总包,其中潮籍34家。而到1891年,向邮局登记经营的水客仍有16人。

侨批局等专门机构应时而生

约从19世纪下半叶开始,出国谋生者人数急速增长,水客渐渐不能满足广大侨胞寄批需要。据史料记载:1869年由汕头埠乘洋轮过番者已达20824人,此后逐年均呈增长趋势,到20世纪初,每年从汕头埠出洋者均达10万人以上。于是,侨批局、银信局之类的侨批业专门机构应时而生,在19世纪中后期如雨后春笋般地迅速发展起来。开始时,各侨居国侨批局、银信局多数是各地域帮派如潮帮、闽帮、客家帮一些经营货栈、商号的商人兼营开设,也有不少由水客凑资合作经营。

关于侨批局的经营宗旨,原始资料相对缺乏,目前能见到的较早刊登于新加坡《叻报》1887年创设时的告白:“窃以关山难越,谁传天雁之书;萍梗徒飘,空系河鱼之帛。矧复乡园廖廓,道路纷歧。纵驿使不惮传□,而洪乔几虞误事。又况锱铢匪易,付托良艰。此本号所以创兴,庶游子得而方便者也。”从这则告白来看,其创设缘起初衷和一般侨批局类似。19世纪末20世纪初,是侨批业兴盛发展的黄金时期。《潮州志》对当时批局的运作,有一段颇为翔实的概述:“福建广东一带之民局,多兼营或专营往来国外华侨之信件与汇款,又名批局,或称批馆。潮州区之批局尤盛,按其营业,实际与民信局似同而实异。盖潮州批局,乃不带普通信件,惟专为华侨汇寄银信者也。往时出洋侨民大都智识薄弱,不谙文义,其每月一次或数月一次汇寄家属之款,既不知汇兑方法,国内乡村又无确定门牌号数,此类函信为邮局所无法送递者,历来托由批局办理,批局以承寄信件而兼营汇兑业务,相沿至今。故南洋之批局,对于新到侨民,恒招徕在店,将其本人及家属之姓名、住址、职业,详细登记,编列号码,备具副本送交汕头等处之联号批局存查,以后此侨民如有款项汇归,批局仅书号码及其家属姓名,即能寄达。有时批上所书收件人姓名、住址不全或不清,因民信局所雇信差人地熟悉,亦能妥为投递,并当索得回信为收据,名曰回批。如收款人不谙文义,则批局能代为缮写,甚至有时华侨欲汇款而无现金,批局亦可代为垫汇。”

抗日战争时期,批业一度中断,潮汕地区不少依赖侨批生活者一时生活无着,陷入困顿。稍后经批局从业者多方奔走探索,开辟了从粤西中越边境东兴镇至粤北兴宁再转潮汕的特殊途径,侨批得以部分恢复。抗战胜利后,侨批业全面恢复,不少侨属收到侨批得悉侨胞信息后,热泪盈眶,欣喜异常。此后,侨批业继续经营,直到20世纪70年代后期并入银行,侨批业才完成它的历史使命。

(作者单位:潮汕历史文化研究中心)

扫码在手机上查看