动画电影的画面即其媒介素材,时间维度予以叠加,便形成动画电影意指结构的文本。人工创作和处理得越加凸显,就越打破了多数电影所追寻的“幻觉”美学意图。观众欣赏动画,则需要在大脑中迅速解读图像符码所带来的内在含义。正如明斯特伯格认为,电影之所以是艺术,也正是因为有些电影作品,是通过自身的特性,具有非功利的独立魅力,吸引观众在欣赏这部艺术作品的时候随之沉浸。

中国经典的动画电影,是依托于中国传统美学观念及美术风格形成的超文本,与原本的电影文本进行交驰,形成复合化的文本副本,并将其语义进行多重聚焦。这对于青少年、儿童等动画观众来讲,接受到的是剥离复杂的外部信息,直接感知具有中国文化特征的媒材所表达的,具有抽象特性的图形与色彩。

中国文化符号的视觉化运用

在传播学中,一般商业电影和艺术电影的讨论语境是分野的。然而,动画电影在视觉感官上与真人电影作品有着非常大的距离,却仍然处于拟真的语言建构之下。很多动画电影作品常使用大量的镜头调度和壮观场面,给予人物行动的支点,运用电影语言进行常规视角的构建。中国经典动画的视觉构建方式,并不是以现在商业电影为目的,更多的是采取“实验动画电影”的创作机制,完成虽具有一定商业性,却更具有艺术探索性的动画电影类型。上海电影制片厂美术片组(上海电影美术制片厂的前身)的动画作品《乌鸦为什么是黑的》及随之创作的《骄傲的将军》,便是在中国艺术审美的语境下的一次尝试。在《骄傲的将军》中,画面采用中国连环画式的“工笔”效果的描绘,人物的设计是京剧的脸谱、身段兼备,并由著名净角演员陈富瑞先生担任影片的表演指导。

《大闹天宫》开场用京剧锣鼓的程式化表达,虽一改京剧舞台上的程式细节,但是保留了戏曲表演的框架,“龙套”表演的意味犹在。在构建了动画电影叙事的戏剧性和美术性的视觉前提,影片“借题发挥”地将动画特有的图像幽默与夸张充分展现,比如“水帘洞”在动画的视觉上为“水”之“帘”,完成了文本想象的动画视觉实现。

(《大闹天宫》剧照)

水墨视觉效果,或者水墨艺术语言是中国传统文化特征的视觉符号。如《小蝌蚪找妈妈》《牧笛》等故事,在使用水墨语言之外,也在造型外观上采用了具有中国文化的符号。《山水情》更是将古琴这一文化符号参与到叙事之中。上文提及,如《骄傲的将军》《大闹天宫》等很多动画电影都使用了大量的京剧元素,并依托动画特性完成动画语言的转化,也在动画角色表演上充分参照戏曲的表演框架。对观众来讲,京剧元素具有强烈的文化直觉性,也体现在包括《哪吒闹海》《没头脑与不高兴》等作品中。并且,这些文化符号的所指携带着叙事立场,如《大闹天宫》中,巨灵神从云端前往花果山,脚踩一团深灰色的卷曲的浓云,在视觉上给观众一个暗示,符号图形参与了叙事。“有效调度和控制观众的内在情绪体验,构成推动叙事进程发展的一种情节设计策略。”[1]这种设计,为之后体现相较于孙悟空,巨灵神的“憨笨”之美,以及巨灵神被孙悟空戏耍的故事情节,产生了反差性的喜剧效果。

(《大闹天宫》剧照)

动画电影中的道具、背景,在装饰性和实用性上,都利用了文化的符号来提升剧情的丰富性。比如在《天书奇谭》中,天庭的背景图案,以及凡间洞穴中炼丹场所的字符和照妖镜等,都是把符号不同向度地进行视觉化用。尤其是“照妖镜”作为符号性的道具,是与角色进行充分互动的。由此,可联系拉康提出的“镜像理论”,包含实在界、想象界、象征界三个层次,基于主体的身份位置,投射他者而产生的自我想象,并带着这种想象性的自我认知与认同,进入到象征界构建的语言秩序结构之中,也可谓构建了实在界的主体、想象界的主体和象征界的主体之身份位置。这三类建构主体存在的范式,恰恰暗合了中国民俗和道教文化中对“镜”的观念认知。镜子在生活之中,是具有反馈自身精神面貌的器具,亦可谓提供了一种投射自我精神面貌的他者之象,抑或镜像之心象,也正是由于镜子是人造的“光”,古代文化赋予“光”以净化避邪的社会化功能,进而产生使用的“动机”,古云:“吉凶悔咎生乎动”,意指其具有纳吉化煞之功能。在中国古代神话中,如八卦镜、辟邪镜、照妖镜等,皆是辟邪之物,能够照出“异类”的他者存在和“异化”的心象,从而使得妖魔鬼怪无法遁形。镜像暗示着人开始认知自我,并会打开了一个新的“世界”。在《天书奇谭》中,照妖镜最开始的作用是使得狐狸精产生恐惧,紧接着照出自己的样貌,是“好奇”与自我欣赏,伴随着对自己的认知,快速完成了心智“成熟”的过程。袁公归洞后,也通过照妖镜“监视”并“回放”,看到三只狐狸留下来的影像。

(《天书奇谭》剧照)

构建动画电影视觉语言的艺术时空观

学者方闻提出中国绘画的“心印”说,是与西方绘画的“暗箱”所不同的,中国绘画特有的审美机制,将“胸中之竹”呈现给观众看的,主观加工过的现象在自然界却找不到一模一样的对象。动画作品在影视作品上的形状便是如此。动画电影作为特殊的、具有复合性的副本,图像经历着剥离和弥散,并重新构成新的文本表现,与社会泛文本形成建构与被建构的关系。正如胡塞尔认为,事物主体是将经验进行了提纯,而动画电影的创作则是将带有风格和意图取向的经验和观念的提纯,用绘画等人工手段展示给了观众。

在时空观上,中国的传统美学体现,便有“移远就近,由近知远”的绘画方法,同时还有“以时统空”的特点,中国的文人画素有“诗书画一体”的创作观念,“中国诗中‘俯仰自得’、‘游目骋怀’的‘流动的’空间进入中国画,中国画的空间遂也是‘流动的’了”[2]。中国经典动画,是使用国际上常见的动画电影语言,经常并置大量的非凝视方式,强调浏览性的散点透视方法。比如在《大闹天宫》中,孙悟空与天兵天将尤其是二郎神、哪吒的打斗过程中,随着孙悟空武打技巧“展闪腾挪”的表演,镜头的跟随也将场景空间流动起来。浓郁的色彩似乎在纵深角度上都进行了重叠,正如中国的绘画将远景、中景、近景的空间进行重叠,充分且灵活地运用了中国传统绘画在空间处理上的“三远法”,将时空为作品所用,贯穿在场景创作乃至整个动画作品创作的美学体系中。

(《大闹天宫》剧照)

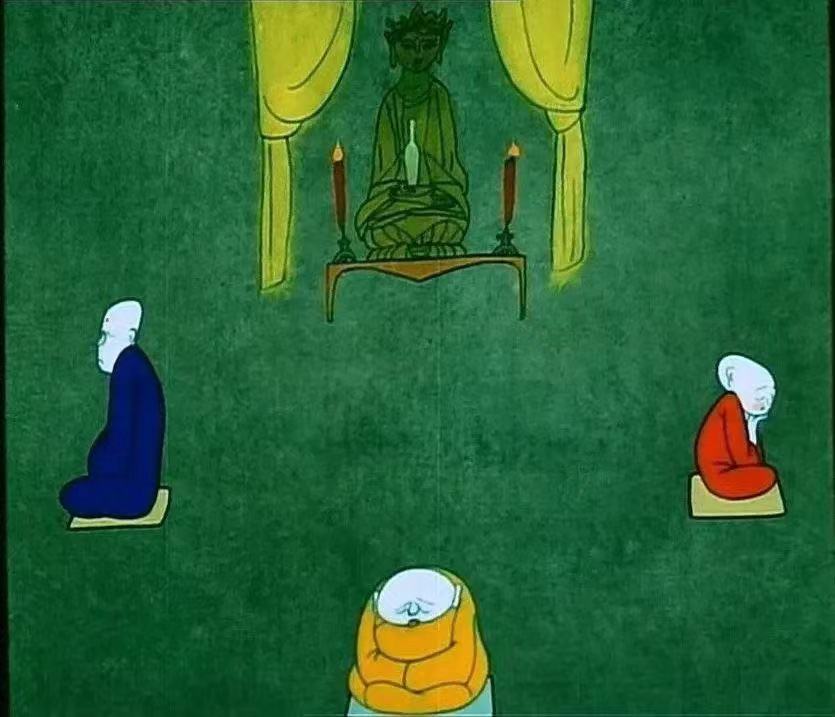

中国动画的虚实之运用,在时空观前提下,充分体现了“实用主义”。戏曲的虚拟性与绘画的虚实相间留白技法是同构的。谈到动画短片《三个和尚》作品的背景设计,陈年喜先生描述:“由于影片总体风格是要求民族形式与写意手法的,为此,在背景设想上并不追求环境的真实描绘,只需要根据影片规定的情节画上必不可少的东西、做到‘意到’就行了。”[3]比如,在这座观音庙中,动画的背景没有营造真实场景的幻觉对照,也不同于其他的动画作品那样细致地刻画环境,而是一个香案、三个坐垫、一个布帘和一座观音像,简单的摆设便构建出整个庙内的景观。其余则是大量的留白,达意即止,将环境和氛围表现得淋漓尽致,发挥观众的想象,使观众参与到与作者共同的创作空间中。“在一片空白上随意布放几个人物,不知是人物在空间,还是空间因人物而显。人与空间,溶成一片,俱是无尽的气韵生动。”[4]这正是合于戏曲舞台上的“一桌二椅”的摆设,所谓“一桌二椅化万物”,在这虚拟的留白中,充分体现了中国传统审美旨趣。中国画也是如此,“庄子说:‘虚室生白’又说:‘唯道集虚。’中国诗词文章里都着重这空中点染,抟虚成实的表现方法,使诗境、词境里面有空间,有荡漾,和中国画面具有同样的意境结构。”[5]可见,在中国古代艺术中,留白是审美“意象”的方法论,也是审美观想的对象所在。

(《三个和尚》剧照)

影片中,在和尚上山、下山挑水的路上,并非按照自然的视觉规律,将深山和纵深感的路径进行描画,而是利用匆忙的脚步,配合能够表达当时情景和人物心境的音乐,用脚步方向的反转,简约地传达出行路过程。这种艺术方法,恰似戏曲舞台上“跑圆场”的方便法门。而在《张飞审瓜》中的表达却是另外一种方式,作品改编自京剧,造型虽呈现出剪纸艺术的平面效果,在装扮外貌上却基本按照戏曲的造型来设计。在京剧舞台上,骑马是虚拟化的表演,演员通过舞动“马鞭”来表现骑马的状态,同时展示其身段的舞蹈技巧。但在动画片中,虚拟表演的语境改变了,如《三个和尚》中所“虚”掉的场景,是角色的行动场所,没有与人物接触参与人物表演,用意象的方式指代情节发生所在,观众可以想象。而“马”直接与人物接触并参与角色表演,《张飞审瓜》中将戏曲舞台上虚化了的马找回来,让张飞真实地上马表演。实际上,采用这种方式便是根据景物或道具是否与角色的表演需求相关。动画电影较于戏曲舞台,观演时空关系发生了变化,必然也会带来虚拟表演在程度上的变化。

虚与实的时空观念,也体现在场景设计的激励元素上,将视觉引导与行动轨迹统一,如《天书奇谭》中,玉帝与天官赴瑶池盛会时,空旷的天空中出现彩虹桥,影片中的“留白”并未单纯的空白,而是虚化了远景,色彩上也极具装饰性,更突出或“天空”或“山川”之意象,为众仙的行动方向构建了一个充分的基础。

(《天书奇谭》剧照)

表达动画电影视觉语言的材料美学

动画电影的视觉语言与常规电影之不同在于,常规电影呈现的是一个世界中不同人的生活,在视觉表达上,动画电影却能给大众带来更多的世界,或是世界中的不同视觉风貌。中国的经典动画作品,体现出较强的民族特点,并在此基础上强调个性风格。动画电影作者的所思所感转化为文本主体和经验,将其进行艺术加工之后,对观众的感官经历和心灵经验进行视听语言的提示,是一种将抽象化表达意向的再次具象处理。

早期,中国将动画片称为“美术片”,是基于动画这一艺术形式与各家的名词翻译结果而提出带有美术属性立场的命名策略。从60年代开始,上海美术电影制片厂邀请国内各大名家来参与美术设计,如《大闹天宫》的美术设计是著名美术师张光宇和张正宇先生,到了70年代末,创作《哪吒闹海》邀请张仃先生担任造型设计的主创等不胜枚举。另外,剪纸动画、模拟水墨效果“拉毛”工艺的使用,以及偶动画等各种形式,均表现出动画前辈们试图用“美术片”的命名囊括所有的材料语言,便终于形成了代表一个时代的中国动画的命题,加之艺术探索大于商业元素,体现在作品上便是具备叙事的同时更具有独特的形式感。正如亚里士多德所论质料与形式的关系,可诠释中国经典的动画影片。这些动画作品,依托材料所呈现的质感与特性完成表述,使用水墨效果等创作手段剥离真实情境。动画电影的特殊“质料”,是创作者用手绘等工艺方式来完成的,形式更为凸显,给观众带来意象化的审美。

中国画追求“似与不似之间”,从观众的角度,所能感受动画角色便是“在场与不在场之间”的。《大闹天宫》的造型设计中,借鉴了传统造像、中国人物画造型,并重点吸收了戏曲造型进行转化创作,而背景绘制所呈现中国画风格的视觉效果也被广泛注意,“《大闹天宫》……主要运用了青绿山水画技法,勾墨线染颜色,用墨线勾外轮廓和山石结构线,山石有方形造型的,也有圆形造型的;皴法上略有简化;染色为适应动画需要则较为艳丽,也就是色彩纯度较高,有的地方还借鉴了古代壁画中的山水画技法,如有的地方的远山画法借鉴了敦煌佛教壁画汇总远山的简括画法,以色块为主,有勾无皴。”[6]

与常规的电影作品同构,动画电影中的叙事也是依靠角色来完成的。同时,动画电影以镜头为基本单位,镜头与角色作为电影叙事的两个主体,在叙事中充满了张力。然而,观看动画电影,观众是通过镜头叙事感受人物,同时还在欣赏着具有浓郁的东方美感的视觉形式。形式与质感所构成的动画电影美术风格,成了在镜头和人物之外的第三主体。与此同时,与普通美术作品不同的是,动画并不是单纯在空间中不变的,而是加以时间的变化,构成了在视觉语言上的“延异”性表达。

在格式塔心理学代表人物爱因海姆看来,媒介与材料组成是由艺术家有目的地将观点进行了语义的转化。也即是说,观众在看动画片时,是将画面的材料质感和叙事的情节进行心理补偿而完成融合的。中国传统美术材料的使用,也彰显了“美术片”的艺术性与实验性。

(作者系中国戏曲学院新媒体艺术系动画教研室副主任、副教授,中国艺术研究院博士生,北京漫画学会理事)

参考文献:

[1]孙承健:《魔法师的世界:电影叙事的观念与表达》,中国电影出版社,2017年12月第1版,第85页;

[2]王云亮:《中国山水画技法在动画中的应用》,载于《现当代中国画理论及创作研究》,中国文史出版社,2013年9月北京第1版,第94页;

[3]陈年喜:《背景设计的体会》,载于《从三句话到一部动画片——<三个和尚>》,中国电影出版社,1983年12月第1版,第111页;

[4]宗白华:《艺境》,北京大学出版社,1999年1月第三版,2005年11月第3次印刷,第79-80页;

[5]同上,第150页;

[6]王云亮:《宗白华论画与诗》,载于《现当代中国画理论及创作研究》,中国文史出版社,2013年9月北京第1版,第150页。

扫码在手机上查看