“通过碳十四年代测定显示,三号、四号、六号、八号祭祀坑埋藏年代有95.4%的概率处于公元前1201年至公元前1012年,相当于商代晚期。一、二、三、四、七、八号坑中发现可拼对的同一器物残片,表明埋藏年代相同。” 四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站站长、三星堆博物馆副馆长冉宏林在2025三星堆论坛上发布的三星堆多学科最新研究成果,为厘清祭祀坑年代和构建遗址精细年代框架提供了重要依据,为更深入地研究三星堆的祭祀文化、社会结构以及与周边文化之间的交流提供了线索。

三星堆祭祀坑的年代问题一直是学术界和社会公众关注的焦点。从考古样本提供的碳十四测年数据来看,三星堆出土大量青铜器的祭祀坑的年代集中在距今3226年至3037年,当时黄河流域的殷墟与长江上游的三星堆都处于商王朝晚期。那么,三星堆的古蜀王国和中原殷商王朝、西周王朝之间是否发生过交往和联系?在2025三星堆论坛上,学者们通过三星堆出土文物的造型特征,探究铸造工艺,探讨文化内涵,探秘三星堆,揭示中华文明多元一体的深刻内涵。

独特的文化面貌

夏、商、周代表的中国青铜时代文明的基本文化特征是,以青铜礼器为中心,形成一整套代表国家权力与等级秩序的礼仪制度体系。青铜礼器制度体系的形成,不仅是中国早期文明形成的标志,而且对整个东亚早期文明体系的形成产生了深远影响。在四川大学历史文化学院教授霍巍看来,三星堆遗址的考古发现,随着1986年两个祭祀坑的揭露达到高峰,发掘出土的巨型青铜人像、造型奇特的青铜面具、发式各异的青铜头像以及覆盖其上的黄金面具、数株高大的青铜神树、黄金制作的“权杖”等,均展现了其独特的文化面貌。随后发现的成都金沙遗址、十二桥遗址等青铜时代遗存,也属于三星堆文明体系。三星堆文明的发现,丰富了人们对东亚青铜文明体系的认识。

位于四川成都平原广汉境内的三星堆遗址面积约12平方公里,其中以三星堆古城为中心的核心区域约4平方公里,除北面为一条天然河道外,古城的东、南、西三面均有围合的人工夯筑而成的城墙,城内发现有不同功能的区域。随着三星堆遗址祭祀区内八个祭祀坑的先后出土,城内相关的大型建筑遗址青关山遗址以及不同时代夯筑的小城相继出土,学术界认为三星堆文明是古蜀文明的辉煌创造。北京大学考古文博学院教授、三星堆研究院学术院长孙华表示,三星堆遗址是一处延续时间长、空间范围广的大型遗址,包含了宝墩文化、三星堆文化和十二桥文化三个大的发展时期,三者之间既有继承发展关系,又存在着显著差异。成都平原的宝墩文化时期,由于资源争夺,各个社群纷纷在自己的中心聚落周围修筑城墙,形成了城邑林立的现象,三星堆聚落最终吞并了成都平原其他古城,成为成都平原唯一中心聚落。

“三星堆遗址在第三大期之初发生了许多变化,这些变化使得三星堆城从国家中心都城下降为普通城邑。在这个转变过程中,可能发生过争夺都城的战争。在这场战争中,三星堆城的部分城垣遭到破坏,城市水系也因此改变,大型建筑区原功能不再,宗教祭祀场所也不复存在。”孙华推测,战火熄灭以后,留在三星堆城中的人们主要集中在三星堆城的西北小城一带,另有一些人群迁往他处。正是由于三星堆部分人群的迁出,以及其他一些原因,成都平原和四川盆地十二桥文化的聚落数量迅速增多,社会发展也进入一个新的阶段。

技术创新与本土化表达

三星堆对中原青铜礼器的仿制,在器型上主要有青铜尊、青铜罍,迄今为止尚未发现青铜鼎。霍巍表示,目前还没有证据表明三星堆文明中对于中原的“列鼎”制度有直观的模仿。但就器型而论,这些青铜尊、青铜罍的造型,基本上仿照了中原青铜器的同类器型,只是在纹饰风格上附加了许多古蜀人的创造,如在青铜器的表面装饰以龙、虎、鸟、大眼兽面纹等神秘动物图像,这些风格和我国南方青铜器系统也有密切的关系;在青铜器体表面分铸合体而成立鸟、羊头(牛头),以青铜器的扉棱作为合范之处等,以往在湖南、湖北、江西、安徽等地发现的商代青铜器上,也多见此类装饰性的图案和纹饰。过去有学者推测三星堆的青铜器与长江流域的青铜器之间有着十分密切的关系,甚至推测是中原殷商系统的青铜文化通过长江中游传播到长江上游地区,从而出现类似的文化元素。

“三星堆先民对于中原青铜礼器制度并非一无所知。”霍巍举例说,在三星堆祭祀坑中发现双手顶尊置于头顶的青铜像,由此表明古蜀先民显然认为“尊”这种器型在三星堆青铜器中具有特殊的意义,并且受到特别的尊崇,这与中原青铜文化使用青铜容器作为礼器有着同样的意义。以往在三星堆祭祀坑中出土的青铜尊、青铜罍当中,还常常会装入小件的玉器、海贝等器物。新出土的一件青铜祭坛的底座上,有一件跪坐在祭坛中央的小铜人像,身后背负着一件青铜罍,其象征意义十分明显,很可能代表着将装盛有最为贵重的祭品(如祭酒、祭肉、玉器、海贝等)的礼器置于整个祭坛的中心。这些现象都显示,三星堆先民对于青铜尊、青铜罍这类中原青铜文明中最具礼仪性质的“国之重器”具有高度尊崇之情。

三星堆青铜器的铸造工艺,采用了与中原青铜器相同的铸造法。有学者关注到,在殷商时代使用的铸造青铜器的原料中,有一种高放射性的同位素铅(简称高放铅,也称为异常铅),这种高放铅曾在殷墟出土青铜器中被检测到。研究人员对三星堆祭祀坑的53件青铜器样品进行测试后发现,竟有多达50件青铜器属于此类高放铅。这一现象反映出当时中原地区和长江上游三星堆青铜技术上可能有过互动与交流。霍巍认为,三星堆很可能广泛吸收了周边文明的某些因素,具有东西方文明交融的特点,成为中华大地上早期中西方文化交流的代表性成果之一。三星堆先民通过自己的创造,形成非常有特色的青铜文化。三星堆遗址所代表的古蜀文明和中原地区的文明有密切联系,而三星堆文明还为中华早期文明注入诸多新的文化元素。

三星堆还存在许多东亚青铜文明体系中罕见的物品和现象:高大的青铜人像(或神像)和头像,大量使用黄金——包括制作黄金“权杖”、用黄金面罩覆盖于青铜头像表面,可能与“太阳神”“宇宙树”崇拜有关的青铜神树等。经四川省文物考古研究院、故宫博物院、北京科技大学与英国剑桥李约瑟研究所的联合研究,对三星堆青铜器铸造工艺有了清晰的认识:三星堆青铜器在商代晚期形成以分铸为核心,兼用浑铸、锻造的创新铸造技术体系。在青铜器制作中,内芯(泥芯)与外范共同铸造了器型。芯骨就是指在制作泥芯过程中,为加固和支撑泥芯,在其中加入的有机质或金属质条状物,类似于现代建筑中用于加固水泥的钢筋。芯撑则是指在铸型中用于保持内芯与外范相对位置的支撑物,避免内芯和外范之间的错位和粘连。独特的“芯骨—条形芯撑”技术,有效解决了细长、弯曲器物的成型难题,成为铸造三星堆青铜神树这类器物不可缺少的“秘密”。

冉宏林认为,在既有技术框架中,三星堆展现出独特的技术创新与本土化表达。这一成果不仅深化了对中国古代青铜铸造体系的整体认知,也为揭示中华文明多元一体格局及世界青铜技术与文化交流的机制提供了新证据。

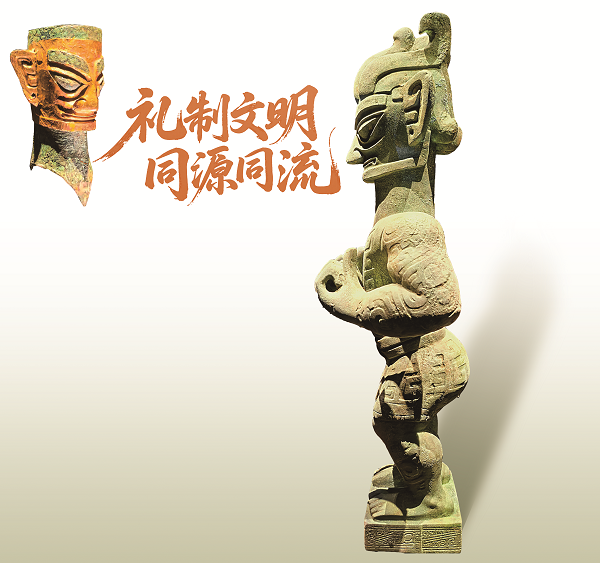

揭示礼制文明同源同流

三星堆遗址除青铜器外,还出土有大量的陶器、玉器和石器,其中的玉器种类有玉璋、玉璧、玉琮等,它们与二里头、殷墟出土的玉器几乎如出一辙,都是用于祭祀的礼器。作为青铜器的补充,玉器在夏、商、周三代文明中常常充当着体现礼制系统的重要角色。三星堆玉璋的形制和中原以及国内大部分地区出土的玉璋十分相似。以玉器象征沟通天地人神、敬天礼地的重要器物,早在中国新石器时代便已经萌生,成为中国早期文明中另一套独具特色的礼器系统,这是世界其他古代文明所没有的特殊文化现象。霍巍推断三星堆是中国史前和夏、商、周三代玉璋流传链条上的一个重要环节,三星堆和中原的玉器系统更是同源同流,应是中国古代“礼玉”系统中的重要组成部分。

山东大学考古学院教授邓聪长期研究牙璋。他通过研究中国范围内出土的牙璋发现,国内最早的牙璋可以追溯到4000多年前的山东地区,然后从东往西扩散到整个黄河流域。在距今3600年前后,牙璋在黄河中游地区出现,特别是在二里头遗址发现的大量牙璋,出现了重要的变化,就是“龙”形化,即在牙璋的两边出现了突出的扉牙。这种龙牙璋在距今3300年前后向南方扩散至三星堆和金沙遗址,两处遗址出土的牙璋以龙牙璋为主。两处遗址除了龙牙璋之外,还出土了地方特定性的牙璋,其中出现了凤文化的元素。长江流域以及岭南地区都是凤文化的范围,四川则位于长江上游。而这种带有三星堆文化特征的牙璋,在东南亚如越南北部的地区陆续出土。邓聪推测,在越南北部发现的牙璋,应该受到了古蜀时期的四川盆地影响。邓聪还从牙璋入手,探讨了三星堆文化与夏文化和商文化之间的关系。“牙璋可以说是夏文化的一种特征性玉礼器,到了商代以后,这种玉礼器在古蜀国非常发达。为什么古蜀国如此喜欢牙璋?这仍然是一个谜。这个谜题解开之后,是否能说明古蜀国跟夏文化的关系更密切?我们还在研究之中。”

夏、商、周三代文明奠定了以“礼制”为中心的制度文明,很显然三星堆先民是有选择地接受了这个青铜文明系统中的部分礼器,并将其同样作为“祭器”使用在各种祭祀场景之中。他们舍弃了中原青铜礼器中的“列鼎”之制,但以别样的方式——如跪坐顶尊,来表现对中原青铜礼制的尊崇;在神坛或祭坛的各种神圣场景当中,可以见到这些青铜礼器的身影;甚至不排除出土于八个祭祀坑中的多件单体的青铜尊、青铜罍,原来也是在三星堆宗庙中使用的祭器。

霍巍认为,地处长江上游、年代与殷商王朝晚期年代相近的三星堆青铜文明,应是古史记载和传说中古蜀文明的具体体现。虽然目前三星堆青铜文化的年代、分期还难以和传说中的古蜀王国历代国君一一对应,但这个文化体系和中原殷商青铜文明之间存在着诸多共性,这些共性通过玉器、青铜器中属于礼器类的部分青铜容器(如青铜尊、青铜罍等)、青铜容器的形制与装饰性纹饰、制作工艺及原料等得到充分的反映,证明三星堆文明和中原系统的青铜文明之间是相互融洽的,也说明在夏、商、周三代文明形成和发展的重要阶段,处于西南边地的三星堆青铜文明深受中原青铜礼制的影响,甚至可以说就是中原文明体系中的一员。三星堆对于我们理解和认识中华文明起源脉络、中原文明向外的文化扩散以及边地对于中原文明的文化吸收和文化再造,都提供了极好的样本。

◇中国社会科学报记者 陆航 班晓悦