中国社会科学网讯(记者 李永杰 通讯员 莫嘉琪)8月26日,中山大学博物馆(校史馆)主办,中山大学哲学系暨马克思主义哲学与中国现代化研究所协办的“废墟中的广州 抗战中的中大”专题展览在中山大学博物馆(校史馆)开幕。

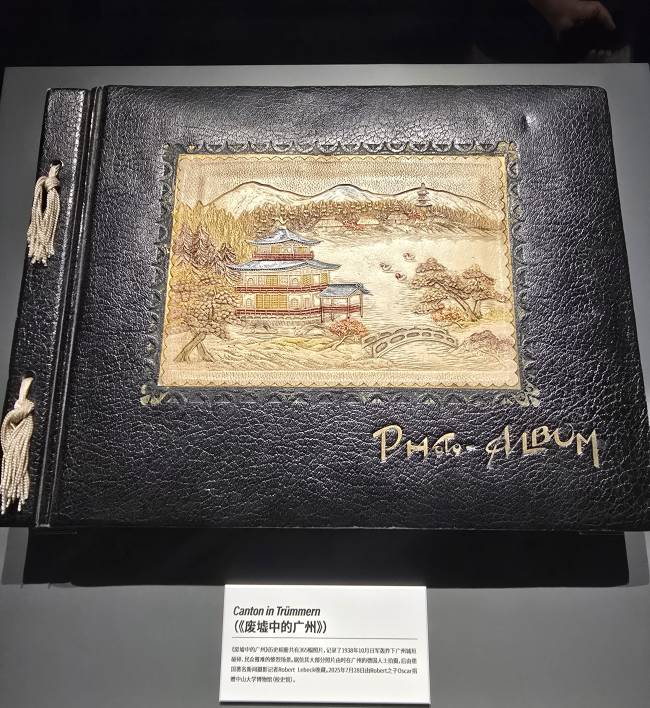

《废墟中的广州》相册封面 本网记者 李永杰/摄

中山大学博物馆(校史馆)馆长吴重庆教授在致辞中表示,本次展览虽小,但能在短短一百多天里源源不断地得到海内外友人的各种捐赠,这不仅是对中山大学博物馆校史馆的支持,更是因为抗战主题而引发的追求社会进步与人类和平人士的情感共鸣与汇聚。吴重庆表示,14年抗战是中华民族的史诗,是世界人民反法西斯斗争的史诗,也是一部活着的、可以激发中华民族共同体意识、激发世界人民大团结的史诗,期待未来博物馆(校史馆)在更为丰富的馆藏的基础上办好中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利90周年纪念特展。

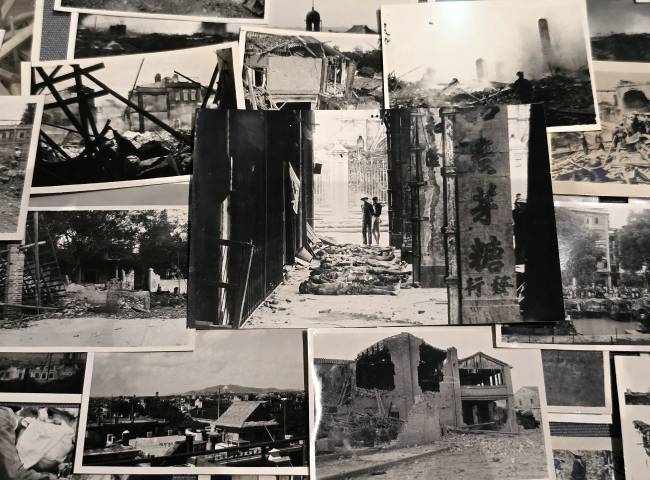

震撼人心的黑白照片带着给观众极大的冲击 本网记者 李永杰/摄

1938年10月,一位德国人用相机记录下了日军轰炸及侵略广州的惨状实况,凝结为一本相册《废墟中的广州》(Canton in Trümmern)。几经波折,相册流转到了德国著名新闻摄影记者罗伯特·莱贝克(Robert Lebeck)的手中,他去世后相册作为遗物归属于他的儿子奥斯卡·莱贝克(Oscar Lebeck)。今年7月,奥斯卡·莱贝克亲赴广州,将相册无偿捐赠给中山大学博物馆(校史馆)。

《废墟中的广州》部分照片 本网记者 李永杰/摄

《废墟中的广州》部分照片 本网记者 李永杰/摄

策展团队代表、中山大学哲学系徐俊忠教授致辞并对展览脉络与主要内容进行介绍。他表示,“废墟中的广州”这批照片是日本法西斯在广州犯下反人类罪行的铁证。选择将这批定格历史的照片如数、原样展出,不是煽动仇恨,更不是挑起对立,而是对蓄意洗白历史罪责,制造错误的“二战”历史认知的荒唐行为的必要反击。唯有正视历史,才能坚定不移地维护和捍卫当今仍处于风雨飘摇中的世界和平。中山大学的抗战历史对于中大人是一段刻骨铭心的血色记忆,当年国立中山大学的播迁,几乎是所有国立大学中最曲折、蒙受最大损失的。但战火中曲折播迁的淬炼,令许多师生深化了对国情民意的理解,并不断凝练出日益厚实的家国情怀。这所大学挺过了战火的残酷磨难和炽热淬炼,在守护民族文脉、抗击法西斯的艰难斗争中走向新生,这是弥足珍贵的历史财富。徐俊忠教授希望通过此展,努力讲好中国抗战故事。

远在德国的捐赠人奥斯卡·莱贝克(Oscar Lebeck)通过视频为展览开幕致辞。他向所有促成将该件重要历史见证归藏中国并展示给广大公众的人表示衷心的感谢。他介绍,其父亲在20世纪收集历史照片过程中,尤为关注在专业战争报道时代之前出现的摄影作品,这本相册的战争照片也是其收藏品之一。父亲去世后,他在家中地下室发现这本相册时,意识到不仅要保存这些照片,还要在历史背景下正确地理解它们,最终决定将其捐赠给中山大学校史馆进行展览与研究,希望它们作为历史文化记忆的一部分能保持生命力。

展览还展出了我党组织华南抗战的部分图片和文物 本网记者 李永杰/摄

本展览分为“山河破碎 中大劫难”“文艺抗战 笔剑同仇”“投笔从戎 武装抗战”三个单元,并特设专题展区“废墟中的广州”,首次公开一批日军轰炸广州的照片实录。二十余件日记、相册、信封、书籍、档案与战争实物,四百余张历史照片展示了侵略者践踏山河的罪证,展现了中大人在国族遭逢浩劫间的文艺抗战、武装抗战,彪炳了不屈者震破暗夜的气概。

主办方表示,本展览为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,纪念在抗战岁月中罹遭劫难的师生、同胞与城市,纪念那代学人学子于废墟中点燃星火,于狂澜中高举炬光,以及国殇中不屈的抗争与风骨,以定格苦难与凝结生命的物证,弘扬爱国主义精神和伟大抗战精神。同时,希望通过汇集一批批散布在民间的珍贵抗战史料,建成一个铭记历史、弘扬抗战精神的重要平台,填补抗战史实阙如,扩大史实真相传播,让这场展览的意义变得更为深远。