陕甘宁边区是全民族抗战时期中共中央所在地,是敌后人民抗战的政治指导中心,是人民军队抗日的战略总后方。作为革命文艺和抗战文艺,陕甘宁大众化文艺不仅在革命史和抗战史上发挥过巨大的感召和动员作用,而且在当前和未来,也会因其人民性与艺术性的统一,有重要而又深远的影响。本文仅略述其三点主要艺术特色。

大众话语与时代主题的艺术表达

在中国共产党领导下,陕甘宁边区兴起了文艺大众化运动。在边区初期大众文化活动的基础上,1940年陕甘宁边区文化界救亡协会成功召开了第一次代表大会,在组织和动员文艺工作者投入战时大众化文艺创作方面起到了重要促进作用,初步形成了文艺要有战斗性和群众性的共识。在1942年延安文艺座谈会之后,这种共识进一步强化和扩大,并在敌后各根据地乃至全国都产生广泛影响,更为有力地推动了文艺与政治、军事、经济及传媒的紧密结合。

时代使然,陕甘宁文艺的主体是大众化文艺,主要包括边区群众文艺和边区文人文艺。前者是本色的大众化文艺,与民族传统形式或“原生态”民间文艺有密切关系,但多有与时俱进的新变化;后者多是趋向大众化的文艺,经过边区文化精神洗礼的边区文人,积极地将兼顾普及与提高的创作思想付诸艺术实践。在战时语境中,既需要旗帜鲜明地宣传抗战,也需要讲求具有创意和审美特性的文艺作品。基于此,陕甘宁大众化文艺呈现的一个鲜明艺术特色,就是大众话语和时代主题的艺术表达。

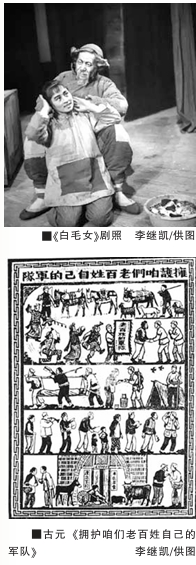

大众话语的艺术表达需要切实努力才能实现,需要熟悉群众语言(包括口头语言及方言),需要深知大众心声,需要真正与工农兵结合。事实上,中国共产党人深谙革命为了人民、战争依靠人民的真理及“取胜法宝”,相应地,革命文艺也一定要为了人民和依靠人民,这也是中国共产党人能够将民族解放运动和文艺大众化推向高潮的根本原因。由此,我们可以看到,陕甘宁边区的群众文艺,包括民众集体创作的文艺作品都相当充分且自然地表达了大众话语。如说书艺人韩起祥、民众戏剧家马健翎和边区“文协”与“鲁艺”等,在大众化文艺创作爆发期都创作出了一系列佳作。难能可贵的是,边区文人也大多具备一种“人民文艺”的“文艺自觉”意识,即在自觉与马克思主义基本原理、中华优秀传统文化相结合的过程中,将文艺大众化、文艺为工农兵服务、文艺应成为革命和抗战的“武器”等新的时代要求,内化为新的文艺观、审美观,并在民间歌谣重构、传统戏剧改编、民间仙话或传奇再造、外来文艺中国化等艺术实践方面取得显著成就。比如,集思广益而成的《白毛女》就是“人民文艺”不朽的红色经典。在文学创作方面,丁玲的《太阳照在桑干河上》、柯仲平的《边区自卫军》、何其芳的《我歌唱延安》以及刘白羽的《延安生活》等,都是“奔赴延安”者的呕心沥血之作,生动体现了边区催生的这种“文艺自觉”。

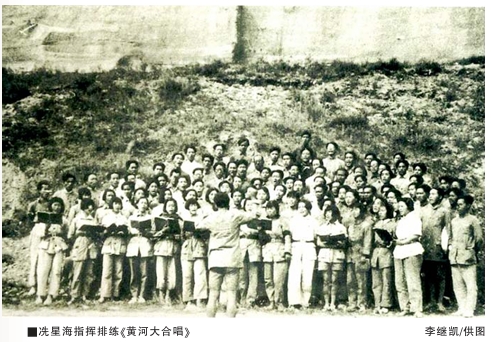

在业已载入史册的陕甘宁文艺佳作中,既有大众话语成功的艺术表达,更有对全民抗战、团结抗战这一时代主题的倾心礼赞。1938年4月鲁迅艺术学院在延安成立,在党的引领下,鲁艺不仅培养了许多优秀的人民艺术家,而且创作了许多优秀的作品。如《黄河大合唱》(光未然作词,冼星海作曲)强烈地表达了中国人民对侵略者的愤恨与怒吼,成为世界人民反法西斯文艺中来自中国的最强音。曾创作《游击队之歌》这一脍炙人口歌曲的贺绿汀,在延安期间也参与创作了鼓舞人心的歌舞联唱《扫除法西斯》和《烧炭英雄张德胜》等,主题鲜明,语言通俗,情感强烈,教育和激励了广大民众。

边区人民乐观心态的艺术呈现

保家卫国的必胜信心和追求解放的民心民意,使得边区出现了新的社会形态,人民大众也出现了崭新的精神面貌。与此相应,在陕甘宁边区大众化文艺世界中呈现出相当普遍的乐观心态和情绪,因而在社会审美、大众审美特征上,彰显了浓厚的革命乐观主义及一种历史上少见的“大众联欢”的乐观情景。

陕甘宁时期是中国革命史上一个充满理想主义与创造力的特殊阶段。在这一时期,中国共产党以马克思主义为指导,将人民革命与文艺实践紧密结合,形成了基于“人民本位”的“乐观美学”基调。这种坚定拒绝悲观的乐观美学基调不仅是对革命英雄主义、乐观主义与浪漫主义的艺术表达,更是一种以工农兵为主体的大众文化的积极建构,其核心在于通过革命文艺、抗战文艺呈现出“双杆子”(枪杆子与笔杆子)打天下或实施“文武之道”的威力和魅力,并由此激发人民群众参与历史创造、文化创造的巨大能量,重塑边区的社会精神和文化风貌。

“解放区的天是晴朗的天,解放区的人民好喜欢。”(《解放区的天》)陕甘宁大众化文艺大多具有这种欢快和乐观的“主旋律”。比如,新秧歌运动将陕北民间秧歌注入新的时代内涵,使其成为歌颂自助生产、奋勇抗战与土地改革的新载体;鲁艺师生参与创作的秧歌剧《兄妹开荒》《夫妻识字》《动员起来》等作品,以通俗易懂的唱词、活泼的舞蹈动作、“寓教于乐”的方式,礼赞劳动者和学习者,展现了边区军民崭新的精神面貌;而《白毛女》《黄河大合唱》《南泥湾》《牛永贵挂彩》等作品,则通过具有“人民性”的艺术语言,将个体男女的苦难与民族集体的解放相联结,既揭露旧社会的黑暗,抒发保家卫国的激情,又赞颂边区生产运动,彰显出革命的光明前景,构建了工农兵积极向上、激情满怀的审美形态。这种审美形态有其不可轻视的美学意义。一方面,它尊重人民群众的审美习惯,使革命思想能够通过熟悉的形式得到有效传播;另一方面,它又赋予传统及民间艺术以新的生命,使其内容、形式和功能等都发生了质的飞跃。

在陕甘宁大众化文艺世界中,很多文学艺术样式都相当活跃、红火热闹。但是,人们却容易忽视最传统、最常见的“书法”。事实上,边区不仅有革命领袖和众多革命家的书法,而且有才华横溢的文人书家、军旅书家,甚至还有简约朴拙而又有时代气息的群众书法。譬如,毛泽东同志曾于1938年为抗战文艺工作团题词:“发展抗战文艺,振奋军民,争取最后胜利!”其实就是当时对人民大众初心和宏愿的集中表达,通过中国传统的雅俗共赏的书法艺术传达了必胜信念。

“中国气派”民族形式的艺术创造

在20世纪中国文艺史上,陕甘宁大众化文艺真正实现了文艺的民族化和大众化,并将革命化的“启蒙”与抗战救亡的目标高度统一起来,且在民族形式的艺术再造层面取得了实质性的重大进展,成为现代文艺民族化实践的里程碑。由此也别开生面地创造出具有鲜明中国风格和中国气派的文艺作品,积累了高效开展大众化文艺创作和积极传播革命文化的宝贵经验。

陕甘宁大众化文艺格外看重民族形式及民间文艺的再造,强调大众化文艺必须贴近群众生活并为人民大众所“喜闻乐见”。为此,许多文艺工作者经常深入农村和前线,广泛进行田野调查,积极吸收民间多种艺术形式,如民间歌谣、传统戏曲、秧歌舞蹈、信天游音乐、木刻版画、传统书法、说书快板、故事对联等,对其进行新环境、新语境下的创造性转化;或与民众一起“集体”投入文艺创作,如作为综合艺术呈现的歌剧《白毛女》、秦腔《中国魂》、新编历史剧《逼上梁山》和电影《延安与八路军》等;或别出心裁地“推陈出新”,如江丰的年画《念书好》、古元的版画《拥护咱们老百姓自己的军队》等;或融合中外地“另辟蹊径”,如张寒晖的音乐史诗《军民大生产》、艾青的叙事长诗《吴满有》等。这使陕甘宁大众化文艺整体呈现出“中国气派,民族形式,工农大众,喜闻乐见”的新风貌。此外,在民族形式的艺术再造方面,一些文艺社团和文艺工作者发挥了引领作用。如陕甘宁边区民众剧团和鲁迅艺术学院就为此付出了许多努力,作出了彪炳史册的贡献。

总之,陕甘宁大众化文艺通过艺术呈现大众话语、时代主题及乐观心态,并借助宣传团结抗战、重构民间艺术、塑造人民英雄、升华革命理想等方式,开创性地构建了充满生机的大众化文艺新世界。它既是特定时代人民政治的深刻表达,也是大众化文艺的审美呈现,其宝贵的历史经验、文艺经验给新时代大众文艺带来了有益启示。

(作者系国家社科基金重大项目“陕甘宁文艺文献的整理与研究”首席专家、2024年度《国家哲学社会科学成果文库》入选者、陕西师范大学文学院教授)