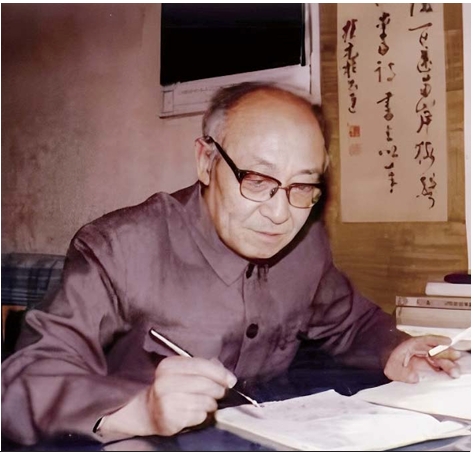

张博泉(1926—2000),满族,辽宁辽阳人。1952年至1954年在中国人民大学、东北人民大学读研究生,毕业后留吉林大学历史系任教。我国著名的金史专家、东北地方史专家。著作主要有《金代经济史略》《金史简编》《金史论稿》《中华一体的历史轨迹》《东北地方史稿》《东北历代疆域史》(合著)、《中国地方史论》(合著)、《鲜卑新论》《女真新论》等。

张博泉先生是我国辽金史、民族史与地方史研究领域的著名学者,更是金史学科体系的首位系统建构者,并以“中华一体”理论为核心,贯通东北古史与中原文明的交融脉络。他的“中华一体”理论是中国史学界对多民族国家历史叙事的一次重要突破,重构了中国历史的整体性与连续性,强调各民族在政治、经济、文化互动中的共生关系,为铸牢中华民族共同体意识提供了坚实的学理基础,也指导着我开展学术研究。

“中华一体”理论的形成与面世

1978年,吉林大学历史系东北史研究室正式成立,由张博泉先生为本科生和研究生讲授东北史课程,在其前期整理编辑的《东北史略》基础上,他为学生们修改成《东北地方史讲义》,1985年出版,名为《东北地方史稿》。从讲义到正式出版,先生特别指出:“研究中国古史,向来不应是仅站在汉族的立场上或者是仅站在少数民族的立场上,而应站在统一多民族的立场上研究处理东北民族、政权和领土的有关问题。”

张博泉先生除了讲授研究东北史,更致力于辽金史研究。他在从事辽金史研究时,开始思考辽金与两宋的关系,辽朝与金朝、契丹与女真在中国历史上的地位,这成为他提出“中华一体”理论的动因。在《中华一体的历史轨迹》一书《卷头脞语》的开篇,他写道:“‘中华一体’是我在研究中国地方史、辽金史和北方民族政权史的基础上,为寻求一个研究问题的主体思想,于1981年提出的。那时适值《东北历代疆域史》已出版,有‘一体’疆域构思的基础;特别是受家铉翁《题中州诗集后》的启示,对元遗山‘中州一体’思想有了新的理解和认识,便成为我提出‘中华一体’这个思想的直接动因。”张博泉先生的《“中华一体”论》在学术界引起很大反响。

“中华一体”理论是张博泉先生史学研究的重要成就之一,它不仅对21世纪辽金史研究具有指导作用,更重要的是为中国历史和中华民族史研究开辟了新的途径,为今日铸牢中华民族共同体意识提供了严谨的历史依据。

1988年,费孝通在香港中文大学演讲《中华民族的多元一体格局》。在此基础上,次年又纳入陈连开、贾敬颜等学者的相关论文,出版了费孝通等著《中华民族多元一体格局》,侧重民族学、人类学考察。中华民族多元一体理论在学术界引起更大反响,并逐渐为学术界所认同和接受。

对“征服王朝论”的批判

张博泉先生提出“中华一体”理论,既是对中国传统“正闰观”的批判,也是对海外“征服王朝论”的学术回应。

首先,批判“正闰观”与“夷夏之辨”。 传统史观以汉族为中心,将中原政权视为“正统”,边疆民族政权则被贬为“闰统”或“僭伪”。张博泉先生指出,这种观念割裂了多民族共生的历史脉络,忽视了辽、金、元、清等北方民族建立的局部政权或统一政权对中华文明的贡献。例如,辽金通过吸收汉制(如科举、官僚体系)与保留民族特性(如投下军州制度、猛安谋克制度),实现了“文化转轨”而非单向“汉化”,最终成为中华文明的重要组成部分。他特别强调,元修辽宋金三史时“各与正统”的决策,标志着传统华夷观的突破,而清朝的“大一统”更是将边疆治理纳入“中华一体”框架。

其次,回应“征服王朝论”。针对20世纪德裔美国历史学家、汉学家魏特夫提出的“征服王朝论”,即将北方民族政权视为外来征服者,带有“西方中心论”和“民族对立”的错误倾向,张博泉先生以实证研究证明,辽金元清并非单纯依靠武力维持统治,而是通过制度创新和文化融合实现了多民族共生。

张博泉先生“中华一体”理论的核心思想是中国自从夏王朝开始就是“多元一体”和“一体多元”的政体结构,即统一多民族国家。统一即同一,就是一体;多元即多民族。中华民族是多元组成的一体,一体中涵盖多元,在政治、经济、文化等方面均体现出多元一体和一体多元的特点。“一体”是中国古代国家的民族、政治、经济、文化和区域的整体观念。

他将中国古代历史划分为“天下一体”与“中华一体”两大时期,每个时期细分为两个阶段,形成四阶段动态模型。“天下一体”时期,指先秦至隋唐时期。先秦时期属于“前天下一体”阶段:以华夏族为核心,形成“五服”制度下的松散联盟,但尚未形成统一的政治实体。秦汉至隋唐时期属于“天下一体”阶段:中原王朝通过郡县制与边疆羁縻制度,构建“华夷共主”的天下秩序,但民族界限仍较分明。

“中华一体”时期,指辽宋金至明清时期。辽宋金时期属于“前中华一体”阶段:北方民族政权辽、金与中原王朝宋朝形成南北对峙,但通过经济互市如榷场贸易,文化交融如金代儒学复兴等逐步消弭对立。元明清时期属于“中华一体”阶段,元朝行省制打破南北行政壁垒,清朝则以“多元符号共存”(如满汉蒙藏维文字并用)实现政治整合,最终形成“多元一体”的中华文明格局。

从“华夷之辨”到“中华一家”

张博泉先生聚焦于“社会形态与经济类型、文化人类学系统的人禽观念、族类系统的华夷观念、区域系统的中外观念、政治系统的同轨、文化系统的同文、心理状态系统的同伦以及中原王朝承受系统的正闰观念等”,从多维度建构了“中华一体”理论。

政治维度:制度融合与政权合法性的重构。首先是多元政体的共存与互动。张博泉先生强调,辽、金、元、清等北方少数民族建立的政权并非是征服者,而是通过制度创新融入中华文明体系。他通过分析金朝猛安谋克制度与汉地州县制的并行运作,揭示了女真政权在保持民族特性的同时,积极吸收中原制度文明的双向整合过程,体现了“双向涵化”的政治智慧。清代的科举制度通过“满汉分榜”和“翻译科”,官僚机构满汉官并置以平衡民族差异,形成“一体多元”的官僚体系。其次是正统观的革新。张博泉先生批判以汉族为中心的“正闰观”,指出辽金元清通过“文化转轨”重构合法性。如辽以五行德运自证正统为木德,金章宗则定“继宋为土德”,将自身纳入中原王朝谱系。元修辽宋金三史“各与正统”,标志着华夷观念的突破。

疆域维度:动态整合与“一体”空间观。张博泉先生指出,先秦“五服制”以中原为中心,元明清通过行省制、盟旗制打破南北行政壁垒,形成“多元一体”的疆域格局,实现从“华夷五服”到“中华一体”。清朝通过一系列措施,巩固了中国多民族国家的统一,奠定了现代中国版图基础。“一体”的空间观是中国疆域观念的升华。

社会与经济维度:结构转型与共生模式。张博泉先生指出,金代女真社会从“村寨公社”向封建租佃制转型,土地分配以“牛具税地”为基础,形成家族奴隶制与地主经济并存的复杂结构,进而得出社会形态演变的观点;元代行省制促进南北物资流通,为明清大一统经济奠定基础。清代旗地制度与汉地田赋体系并行,体现多民族经济制度的兼容性。

心态维度:从“正闰观”到“一体”认同。张博泉先生指出,传统史观将少数民族政权狭隘地贬为“闰统”。辽金元清通过制度创新与文化融合,成为中华文明的继承者。“贵中华、贱夷狄”的心态受到后世的批判,传承元好问的“中州一体”思想,进而被张博泉先生提炼为“中华一体”理论的核心,强调多民族政权在心理认同上的一致性。金代大臣赵秉文提出“有公天下之心宜称为汉”,元好问主张“视九州四海人物犹吾同国之人”,打破传统华夷界限,实现了从“华夷之辨”到“中华一家”的观念体系的转型。

张博泉先生的“中华一体”理论以辽金史为基点,贯通中国历史的整体性与复杂性,揭示多民族互动的“共生逻辑”。其论证不仅涵盖政治制度、经济结构等显性层面,更深入观念与心态的隐性维度,为中华民族共同体建设提供了历史依据。这一理论不仅是对“征服王朝论”的学术回应,更是对当代中国民族政策与文化认同的重要启示。在全球化时代,唯有坚持“多元一体”的包容性,方能铸牢中华民族共同体的根基。

(作者系故宫博物院原副院长、研究馆员)