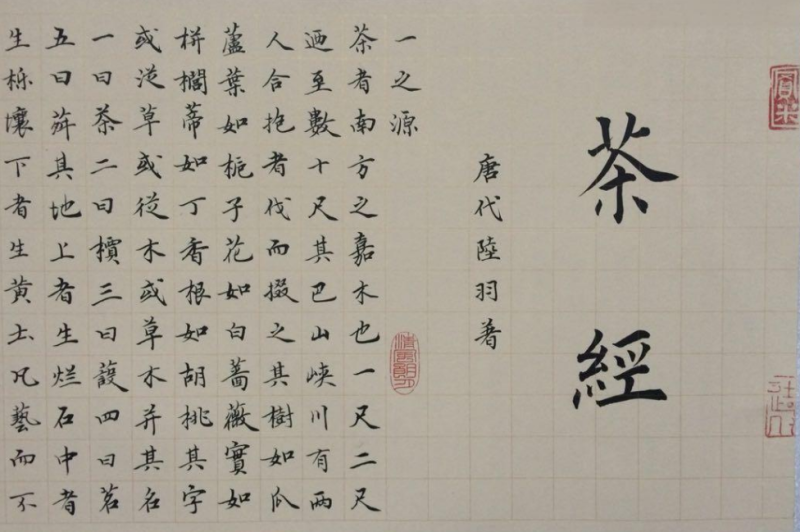

陆羽《茶经》

茶,起源于中国,盛行于世界,是世界三大无酒精饮料之首。中华民族五千年文明画卷,每一卷都飘荡着清幽茶香。自古以来,中国人就开始种茶、采茶、制茶、泡茶、品茶,茶深深融入了中国人的日常生活和节庆仪式中。茶也在开放中走向世界,从古代丝绸之路、茶马古道、茶船古道,到今天丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路,茶穿越历史、跨越国界,深受世界各国人民喜爱。2019年,联合国将每年5月21日确定为“国际茶日”。2022年,“中国传统制茶技艺及其相关习俗”列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。国际社会对茶叶价值充分认可,对茶文化高度重视。其中,中国典籍《茶经》对茶文化的创建与传播起到了开创先河作用。

《茶经》是中华文化价值观的一种象征

《茶经》由唐代茶学家陆羽撰著,是中国乃至世界第一部茶学百科全书。全书7000多字,共三卷十章:“一之源、二之具、三之造、四之器、五之煮、六之饮、七之事、八之出、九之略、十之图。”作为茶文化之经典,《茶经》全面、系统、深刻地总结了唐代以及唐代以前茶的起源、栽培、制造、品饮等知识和经验,将普通茶事升格为一种美妙的文化艺术,对后世茶学的发展作出了重要贡献。

《茶经》是中华民族茶文化的精髓,蕴含着丰富的哲理思想和人文价值。其一,《茶经》体现了中华文明“天人合一”的自然观。世间万物都有各自的运行规律,人要遵从自然法则,顺乎自然之道。如《茶经》“一之源”中记载,“野者上,园者次”,说明野生的茶品质最好,人工栽培的则次之。又如“三之造”中写道,“凡采茶,在二月、三月、四月之间……其日,有雨不采,晴有云不采”,说明采茶的最佳时间在二到四月之间,当天有雨不采,晴天有云也不采。纵观整部《茶经》可知,茶事的每个过程都要极尽自然,如泡茶之水为天然泉水,煮茶之火为新生炭火、品茶之时要清除杂念等。唯有崇尚自然,追求人与自然和谐统一,才能在茶事过程中达到最佳的美学享受。其二,《茶经》体现了中华民族“精行俭德”的品德观。“一之源”中提到,“茶之为用,味至寒,为饮,最宜精行俭德之人”,首次将人的“品行”引入茶事之中,将茶的功能从药用、食用、饮用上升到人文精神的高度,让茶成为一种修身养性、陶冶情操的重要载体。“精行”即“精进修行”,勤勉奋发以修行;“俭德”即“俭以养德”,清苦俭朴以养德。“精行俭德”是对茶人道德品质的要求,因为茶香宁静可以致远,茶人淡泊可以明志。

总之,茶的种植、生长、炮制以及品饮,是中国人生活哲学观的一种呈现,也是中华文化价值观的一种象征。《茶经》不仅仅是单纯的信息文本,也是文化内涵的载体,具有很大的推广和传播价值。

《茶经》的跨文化传播奠定茶文化地位

《茶经》问世1200多年以后,被翻译为多种语言文字,广泛流传到海外,将中国的茶文化传播到世界各地。日本的茶道、韩国的茶礼,以及近代以来欧美盛行的茶文化,都不同程度地受到《茶经》的影响。

由于地缘关系,日本是受《茶经》影响最为深远的国家之一。南宋时期,《茶经》正式传入日本。公元12世纪,日本荣西禅师两次来华,带回了《茶经》手抄本。他后来写成了日本第一部饮茶专著《吃茶养生记》,提倡饮茶和种茶。从此,日本饮茶之风盛行,推动了日本茶叶生产和茶叶文化的蓬勃发展。1774年,日本大典禅师就《茶经》加上训点,著有《茶经详说》一书,这是日本研究《茶经》的早期成果。在近代,以诸冈存的研究成果为最,主要作品有《茶圣陆羽传》《陆羽与茶经》《茶经评译》和《茶经评释外编》。当代研究者的代表人物是布目潮渢,他对《茶经》进行精校,在他的《中国茶书全集》中刊发了八个版本的《茶经》。在《茶经》的影响下,日本吸收与融合了中国茶文化的内在文化与外在技法,创造性地衍生出独具日本民族特色的茶道文化。

《茶经》流传至欧美的时间相对较晚,直到20世纪才出现了欧美语言的译本。《茶经》陆续被译为英、法、意等多种西方语言文字,如1935年美国学者William Ukers出版的All About Tea,1974年美国学者Francis Ross Carpenter出版的The Classic Of Tea,1977年Vianney和 SoeurJean-Marie翻译的《茶经》法文版,1991年威尼斯学者Marco Ceresa出版的意大利语版本等。关于《茶经》的英译本,Ukers的All About Tea只在第二章中节译了《茶经》的片段,未能将原著里茶的历史渊源、文化内涵等详译出来。虽然这并非是《茶经》真正意义上的英译本,但在欧洲茶文化输入史上却占有重要的地位。相比较而言,Carpenter的The Classic Of Tea则被认为是世界第一部《茶经》英译全本,后又被修订为The Classic of Tea:Origin & Rituals。该译本使西方国家更好地认识了解中国茶,为中国茶文化在西方社会的传播奠定了基础。

2009年,《大中华文库》资助出版了姜怡、姜欣教授翻译的The Classic Of Tea。这是首部由国人翻译的《茶经》英译全本,填补了《茶经》在中国对外翻译史上的空白。随着“一带一路”倡议的推进,国内再次掀起重读经典热潮,大力推进中国典籍外译工作。中国出版机构如外文出版社、崇文书局等推出了《茶经》汉英、俄、日、韩、法、德、西、葡、阿拉伯等近十国的双语对照图书,涵盖了全球主要的语种和人群。

创新译传主动生动共同讲好中国茶故事

习近平总书记强调,“要更好推动中华文化走出去,以文载道、以文传声、以文化人,向世界阐释推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。”茶文化是中国传统文化的重要组成部分,是中华文化走向世界的重要切入口。《茶经》是茶文化历史上的开篇巨著,承载了中华民族的思想文化和价值理念。《茶经》的有效译介和传播对于讲好中国茶故事、增强国家文化软实力和提升中华文化影响力具有重要意义。

第一,从“他塑”转向“自塑”,主动讲好中国茶故事。党的二十大报告指出,要“加快构建中国话语和中国叙事体系,讲好中国故事、传播好中国声音,展现可信、可爱、可敬的中国形象”。茶,是承载历史和文化的一张靓丽的“中国名片”,是构建中国话语体系的重要载体与传播媒介。《茶经》问世以后,经多人编撰译注,在全球发行传播。但是,《茶经》的外译很长一段时期内是国外学者翻译相对活跃,而中国学者占主导的译介则相对起步晚、成果少。同时,由于国外学者对中国茶文化不了解甚至有误解,从而造成译本中文化意象缺失、茶诗意境误读、文言文意思曲解等问题。这从侧面也说明了我们还没有很好地把握解释中国的话语权,没有很好地推动中国茶文化走向世界。在中华文化“走出去”大背景下,中国国家文化形象被西方“他塑”的时代终究要被主体性“自塑”的时代所取代。翻译作为一种叙事性方式和建构性力量,是进行文化传播和塑造国家形象的重要手段。因此,我们要有意识地推动《茶经》的外译工作,牢牢掌握翻译的主动权和主导权,主动构建一个全面、真实、清晰、独具魅力的中国茶形象。

第二,从“文本”转向“数字”,生动讲好中国茶故事。讲好中国茶故事,既要丰富内容样式,又要拓宽传播渠道。在数字化时代,信息技术深刻改变信息传播方式,影响读者的阅读习惯。作为一种文化传播活动,典籍翻译不仅要面向专业读者,也要面向大众读者,使他们对中国文化产生兴趣。目前,大多数《茶经》的译本更适合高层次的专业读者,不太适合普通的大众读者。一来典籍内容对于大众读者来说过于深奥难懂,二来信息呈现方式不符合他们的阅读习惯。因此,《茶经》的翻译要顺应时代的发展,探索利用新媒体技术推出数字化译本。我们可以通过文字、图像、音频、视频、AI、VR等多种形式,打造立体化、多样化的内容呈现,使译文信息更形象更直观。同时,我们可以将数字化译本发布到国内外各种网络平台,建立茶文化交流社区,实现译者、中国读者、外国读者即时交流互动,借助社交网络来产生全球传播力量。由此可见,我们可以通过数字传播、交流互动等方式创新《茶经》译介模式,增强中国茶文化的吸引力,用数字化赋能中国茶文化的创造性转化与国际传播。

第三,从“单一”转向“多元”,共同讲好中国茶故事。译介从来都不是个人行为,成功的译介往往是多方努力的结果。《茶经》的外译也不例外,需要翻译学家、语言学家、茶学专家和外籍专家通力合作。首先,中国典籍翻译不同于一般的文学作品翻译,需要经过语内翻译和语际翻译两个阶段。由于典籍语言凝练、内涵丰富,译者可以寻求中国语言学家的帮助,准确透彻理解典籍原文。其次,如果译者自身不了解、不研究中国茶文化,就无法有效地诠释《茶经》中的文化底蕴和人文内涵。译者可以咨询茶学专家,破解翻译过程中的文化困境。最后,典籍译本能否被目的语读者理解和接受,能否起到很好的传播效果,需要了解他们的文化传统、价值取向、接受心理、思维方式、表达方式等。我们可以与外籍汉学家合作,用外国民众听得懂、听得进的方式讲述中国茶故事。因此,我们要打造出一批博古通今、学贯中西,具备全球理解力、全球表达力和全球沟通力的高水平翻译队伍,助力中华茶文化“走出去”。

【本文系江苏高校哲学社会科学研究一般项目“外语教育中的文化安全问题研究” (编号:2020SJA0294)、南京医科大学外国语学院“十四五”规划课题一般项目“新时代大学生讲好中国故事的英语叙事能力研究” (编号:22NYWY03) 的阶段性研究成果】

(作者单位:南京医科大学外国语学院、南京师范大学外国语学院)