全球风云激荡,从历史沧桑中走来的世界各国正经历着百年未有之大变局。为维护世界霸权和科技领先,西方世界试图用“去中国化”阻滞我国的发展。

站在生存和发展战略的制高点上,习近平总书记审时度势,着眼中国式现代化的宏伟蓝图和高水平科技自立自强的现实考量,于2023年9月初在黑龙江考察调研期间提出“新质生产力”概念。习近平总书记指出,要“整合科技创新资源,引领发展战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力”。这不仅为我国培育创新动能、推动科技腾飞和实现产业转型指明了方向,而且为青年科技人才这一新质生产力的核心力量成长拓展了空间。集聚青年科技人才的光芒,对于点燃新质生产力的火炬,推动中国可持续发展大有裨益。

青年科技人才的素养契合新质生产力的现实需求

青年科技人才内在素养蕴含未来希望。“青年科技人才”的核心关键词是“青年”“科技”“人才”。“青年”精力旺盛、思维活跃、敢想敢干、创造力强,是“创新”的典型代表;年轻的“科技”人才是技术进步的推动力和引领者,古今中外诸多推动科技进步的颠覆性成果和技术发明都来源于青年群体。20世纪,诺贝尔奖获得者从事获奖成果研究时的平均年龄仅为38.7岁;我国在2008年、2013年、2018年调查的科技工作者平均年龄分别为37.4岁、36.8岁和35.9岁;当前很多重要科技团队的平均年龄都在35岁以下,年轻化趋势明显。而“人才”从来都是推动社会进步和生产力发展的生力军,当前如火如荼的人才争夺战聚焦的正是“人才”可持续发展的杠杆力量。

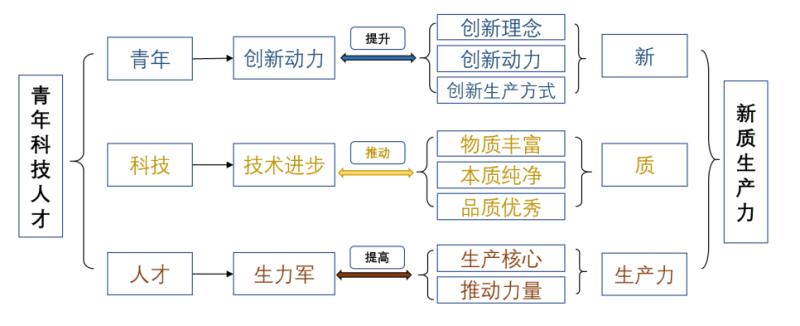

新质生产力代表高质量的动能转换。“新质生产力”的核心关键词是“新”、“质”和“生产力”。“新”是创新型理念、创新型动力和创新型生产方式的统一,是从脑力到体力、从精神到物质的崭新蜕变;“质”意味着物质丰富、本质纯净和品质优秀,是物质文明和精神文明共同进步、坚持中国特色社会主义基本原理和能够经受住风雨考验本色的精准提炼;“生产力”包含了“生产”和“力量”,是马克思主义生产力理论同中国实践相结合的典范,代表着动能转换的生产方式和推动社会前进的力量。

青年科技人才契合新质生产力要求。首先,青年科技人才的“创新”素养契合了新质生产力的“新”要求。青年科技人才不甘现状,天生具有创新理念和创新热情;而成长于具有中国特色社会主义的市场经济下,能深切感受到制度的优越性和现代化的蓬勃生机。在祖国面临技术“卡脖子”时能激发强烈的科技创新动力;创新思维和创新动力推动了青年科技人才对生产工具、生产技术、生产资料不断推陈出新,孕育出创新型生产方式。其次,青年科技人才的“科技”含量促进新质生产力“质”的提升。青年科技人才对科学技术的吸收运用能力强,能创造更丰富的物质财富和精神财富。而科技大踏步前进也让中国人民更好地坚持社会主义的初心不改,让中国市场经受住时代风雨的考验,体现优秀品质。党的十八大以来,我国顺利实现“神舟上天”“蛟龙入海”“天宫对接”“芯片自产”等,其中,青年科技人才起到了不可替代的作用。再次,青年科技人才的“人才”本质成为新质生产力的核心要素和推动力量。新质生产力提升的本质是人才驱动。作为最具人才红利的青年科技人才是科技创新的生力军和建设科技强国的重要力量,更是新质生产力的核心要素和推动力量。

青年科技人才和新质生产力的契合

创新科技的星星之火燎原,提升新质生产力效率

分层次提高青年科技人才创新动能,筑牢新质生产力根基。首先,要充分重视基础青年科技人才的培养。对于从小选拔的有潜力的科技人才好苗子,要在关注身心健康的前提下进行“一条龙”培养,不能拔苗助长。对于大学基础人才要让他们树立从“0”到“1”的创新精神,并给他们充分的成长空间,允许做“无意义”的研究,激发其内在创造的兴趣。同时,可配备智商情商在线教师,从而切实激发他们的创新动能。其次,要因地制宜进行产教融合,有效培养应用型青年科技人才。要以企业需求为目标,以项目为依托,以市场化为调节手段,让他们“能进能出”、“能上能下”,在企业中成长,在项目中历练,在市场中找准位置。同时,要提炼科学的检验应用型人才能力的标准,不埋没人才。再次,要优化高端青年科技人才选拔机制。鼓励制作产业图谱和人才地图,并以此为索引,对“卡脖子”高端科技人才进行断点链接、痛点缓解和堵点疏导,有效选拔出真正的领军人才,把高端科技人才资源充分用到推进新质生产力的刀刃上。

创机会增加青年科技人才科技能力,锻造新质生产力品质。首先,企业联合设置紧密结合实际的科研项目。各产业不能单打独斗,要整合资源,联合出题,实现企业、市场、高校资源等的“路路通”,共同给青年科技人才提供项目研究和实践锻炼机会。其次,培养多层次的高端团队梯队。年轻人单独挑大梁的风险比较大,为此,需要在高端团队梯队中配备经验丰富的专家当“陪练”和“风险管理人”,待青年科技人才逐渐成熟再放手。在科技进步的舞台上,青年科技人才要从旁观者走到舞台中央。再次,细化年龄要求,增加政策机会。青年科技人才在每一岁的成长都不一样,35岁或者45岁不应该成为仅有的门槛。可以实行“按年龄给政策”,细化到每一年龄,让各个年龄的青年科技人才都有对应的努力目标。既有年龄紧迫感,又能快速成长。

破障碍解决青年科技人才服务困境,提升新质生产力效率

首先,要破除人才政策落地的障碍。当前的青年科技人才多为“80”、“90”、“00”后,独生子女居多,个人意识强烈。而科技型企业对人才的需求变化大。因此,制定人才政策应多考虑供求双方的意见。制定政策前多调研、多观察、多思考,制定政策中多听取、多比较、多路演,政策发布后多跟踪、多反馈、多吸取,切实提高人才政策效果。

其次,要破除人才就业的障碍。一方面,要破除企业唯“精英高校”人才不取的做法,多方吸纳各种专才,增强企业活力;另一方面,积极进行立德树人教育,培养青年科技人才正确的奋斗观、金钱观、事业观,对人生的评价多元化。

再次,破除科技成果转化障碍。政府、企业、高校和社会共同创造条件,充分激发青年科技人才创新潜能。政府要及时完善机制,加大对重点人才和“孵化企业”的扶持力度;企业要尽力为“孵化人才”提供实践机会;高校要完善教育培养方案,及时点燃并呵护青年科技人才的创新热情,让创新科技的星星之火成为燎原之势,提升新质生产力的效率。

(作者系南京师范大学商学院副教授、江苏人才发展战略研究院研究员)