严复作为近代中国西学研究第一人,其思想与近代中国哲学发展关系密切。他较早走出国门接触并系统学习西方思想文化,既具有完整的西学知识背景又深谙中国传统学问奥义,对“哲学”一词的概念界说更是独树一帜且影响久远。当前,学界讨论严复哲学的研究成果,或是对严复八本译著中不同西方哲学、社会人文思想的解读与剖析,或是将严复定位为近代启蒙思想家,考察他对近代“中国向何处去”这一时代问题的解答及其意义。上述内容,均与严复关于哲学的理解及其促成哲学在中国的生根具有相关性。

■严复(1854—1921)资料图片

20世纪30年代,金岳霖在冯友兰著《中国哲学史》出版审查报告中提出“中国哲学”名称界定存在困难,指出:“所谓中国哲学史是中国哲学的史呢?还是在中国的哲学史呢?……写中国哲学史就有根本态度的问题。这根本的态度至少有两个:一个态度是把中国哲学当作中国国学中之一种特别学问,与普遍哲学不必发生异同的程度问题;另一态度是把中国哲学当作发现于中国的哲学。”由此产生了“在中国的哲学”(Philosophy in China)与“中国的哲学”(Chinese Philosophy)的区分,前者是近代以来传入中国的哲学,后者是外来哲学本土化、中国传统哲学近代转型之后形成的现代中国哲学。这一思想现象在古代中国传统中曾经出现过,如佛学的本土化过程,但是成规模被引入并讨论是从近代开始的。21世纪之初,“中国哲学合法性”的问题被提出,内容集中探讨思想与哲学之关系,同时也涉及如何认识与处理“在中国的哲学”与“中国的哲学”两者关系的问题。“哲学”作为舶来品,从胡适、冯友兰开创中国哲学史的近代研究范式,到新世纪中国哲学合法性问题的讨论,其实质都是在讲哲学普遍性与特殊性的关系问题。同时,也凸显出中国哲学视域中的哲学概念界定,成为开展中国哲学研究的一个前提性问题。例如,我们可以溯源“哲学”一词何时在中国出现并被使用,以此确立中国哲学“合法”;或是从古代学术中寻找具有哲学内容的思想资源,从而能够展开与西方哲学的对话;抑或梳理中国哲学学科的发展历史,以哲学学术研究体系的自觉作为哲学在中国落地生根的标志等。

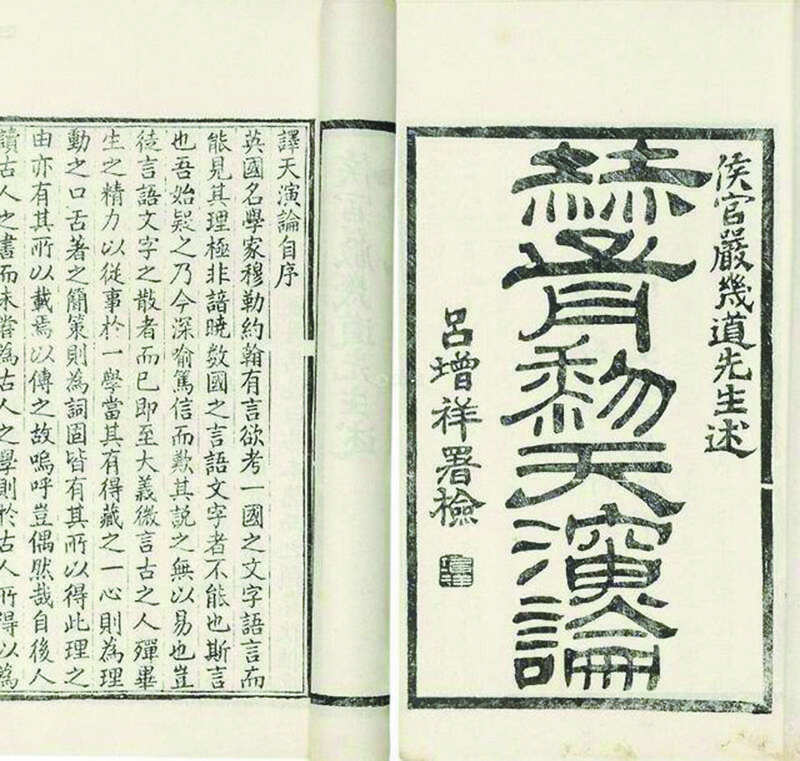

■《天演论》资料图片

早在19—20世纪之交,严复对在中国确立哲学已经有所关切并形成自觉思考。从严复翻译的八部西方经典著作看,他鲜明地意识到西方哲学与中国传统思想资源的内在差异,他说:“理学其西文本名谓之出形气学,与格物诸形气学为对,故亦翻神学、智学、爱智学,日本人谓之哲学。顾晚近科学独有爱智以名其全,而一切性灵之学则归于心学,哲学之名似尚未安也。”此处,严复认为“哲学之名似尚未安”,他以“理学”与“出形气学”即西方形而上学对译,用“爱智学”来描述哲学。即便是在西方哲学史上,“形气”即physics与“神化”即metaphysics,两者的区分也是自近代笛卡尔以后才开始的,他说:“吾闻泰西理学,自法人特嘉尔之说出,而后有心物之辨,而名理乃益精。自特以前,二者之分皆未精审。故其学有形气,名裴辑(physics);有神化,名美台裴辑(metaphysics)。美台裴辑者,犹云超夫形气之学也。”可见,严复最初是不大赞成使用“哲学”来称呼全部中国学问的。中国古代范畴中并不缺乏能够表达哲学本性的词汇,除了理学,还有玄学、道学、心学等,严复看到这类词汇对应的内容,有不能被西方译名所准确表达的部分。因而,他认为由“哲学在中国”转变为“中国的哲学”之过程,除了名称上对译,还需要在内容上进行互训。

严复建构近代哲学的另一个显著方面,是通过范畴转换将现代哲学观念注入中国传统思想内容。这与同期进行哲学译介的梁启超、王国维等直接使用日译哲学术语略有不同。他说:“吾圣人之精意微言,亦必既通西学之后,以归求反观,而后有以窥其精微,而服其为不可易也。”结合严复的知识背景与中国近代思想语境,用“以西解中”“以中解西”或是“以中解中”的解释方法认识严复的这种范畴转换,是一种通常的阐释路径。不过,这种认识方法一旦固化,容易造成对严复思想及其对哲学的解释的简单化理解。换言之,在严复的哲学阐释中,对中西互训的运用是一个动态过程。在他看来,中国传统思想中的重要范畴,“若心字、天字、道字、仁字、义字,诸如此等,虽皆古书中极大极重要之立名,而意义歧混百出,廓清指实,皆有待于后贤也”。也就是说,严复认为包括哲学在内的中国所有学问,都有待于“廓清指实”。他自己用“庶几物情有可通之一日”作为理解中西学问或哲学内在性的一种观点。因此,“哲学”译名在中国何以成立,取决于中国传统中那些已经存在的范畴转换成一种哲学名词,取决于那些经转化后的“哲学的词汇”成立。当哲学概念变成了讲哲学的词汇,哲学之名才能表达哲学之实,实现汉语言说或写作方式下的“言以尽意”。

严复时期的“哲学”观念,或西方哲学中的大部分内容对当时的中国人来说还相当陌生,将这种哲学理解传达给文化背景不同的国人就愈加困难。除了需要在本国语言系统中寻找合适的译词,还需要在中国现代哲学词汇形成以前的词汇即未定型词汇中寻求转化。他已经意识到,哲学思想需要经过现代哲学词汇的解释,才能够被理解。从这层意义上看,严复自晚清翻译《天演论》始,陆续推出经济学、社会学、法学、逻辑学等经典名著,除了呈现新的西方思想,同时也产生了一批用汉语表达西方思想的新词,包括一大部分新的哲学词汇。这些词汇的一个特点,就是严复将近代中国哲学名词的定型与传播科学观念相联系。毕竟在当时,人们不仅不太懂得什么是哲学,也不太懂得什么是科学。因而,形成了一批处于科学与哲学之间的、可用来说明科学、也可表达哲学的现代哲学词汇。正如他所言:“不知即物穷理,则由之而不知其道;不求至乎其极,则知矣而不得其通。语焉不详,择焉不精,散见错出,皆非成体之学已矣。”例如,严复谈到中国古人谈论“气”的问题时,就指出:“中国老儒先生之言气字。问人之何以病?曰邪气内侵。问国家之何以衰?曰元气不复。于贤人之生,则曰间气。见吾足忽肿,则曰湿气。他若厉气、淫气、正气、余气、鬼神者二气之良能,几于随物可加。今试问先生所云气者,究竟是何名物,可举似乎?吾知彼必茫然不知所对也。然则凡先生所一无所知者,皆谓之气而已。指物说理如是,与梦呓又何以异乎!……出言用字如此,欲使其治精深严确之科学哲学,庸有当乎?”显然,概念名词含混不清,是无法理解“精深严确”的科学与哲学的。换言之,严复在引入西方实证论经验主义时,就考虑到中国传统学问中科学、哲学杂糅不分,也提出中国近代“哲学科学化”与“科学哲学化”问题的相关性,这一问题直到20世纪20年代“科玄论战”才被深入探讨。

通过对中国传统范畴与西方哲学词汇的比较,严复认为,中国近代哲学新观念不能从经学学术体系中寻找,他在《救亡决论》中已经提出现代学术系统有着不同于传统学术分科体系的特点。“今夫学之为言,探赜索隐,合异离同,道通为一之事也。是故西人举一端而号之曰‘学’者,至不苟之事也。必其部居群分,层累枝叶,确乎可证,焕然大同,无一语游移,无一事违反;藏之于心则成理,施之于事则为术;首尾赅备,因应厘然,夫而后得谓之为‘学’。”与古代经学教育方式不同,现代哲学的传播、普及和研究,需要形成专门性的哲学学术体系,发展哲学学科专业,形成从事哲学教育与研究的学术共同体,建立现代大学教育体制,以提供哲学思考与建构理论的条件。

1912年,严复主持北京大学期间,教育部以经费困难为由主张停办北京大学,一时间引起社会争议。严复发表了《论北京大学校不可停办说帖》《分科大学改良办法说帖》两篇文章,认为大学不仅不能停办,还有必要对大学专业分科进行改革。在改革方案中,他指出:“本校从前经文原分两种。经科只开《毛诗》《周礼》《左传》三门,文科只开中国文学、中国史学二门。今已将经科并入文科……至将来更定办法,则拟分哲学、文学、历史、舆地各门。中国经学、周秦诸子、汉宋各家学说,本为纯美之哲学,而历史、舆地、文学,亦必探源于经,此与并经于文办法亦合。惟既为大学文科,则东西方哲学、中外历史、舆地、文学,理宜兼收并蓄,广纳众流,以成其大。”根据分科办法,北京大学中国哲学门于1912年成立。

“哲学”界说在严复所处的历史时代虽未彻底成型,然自他这里,有关中西哲学理解的诸多方法论问题构成了中国近现代哲学展开的一个起点。

(作者系华侨大学哲学与社会发展学院副教授、华侨大学孟子文化传播研究中心研究员)