会议现场(主办方供图)

中国社会科学网讯(通讯员 董家升 记者 张清俐)8月25-27日,由山东省民俗学会、青岛大学主办,青岛市城市文化遗产保护中心协办的“民俗中国:文化遗产与当代社会发展”学术研讨会暨山东省民俗学会2023年学术年会在青岛大学举办。

青岛大学党委书记胡金焱,青岛市城市文化遗产保护中心主任王建梅和山东大学非物质文化遗产研究院院长、儒学高等研究院教授、《民俗研究》主编、山东省民俗学会会长张士闪致辞,山东省人民政府参事、齐鲁师范学院原副校长刘德增主持开幕式。

年会开幕式致辞环节(主办方供图)

胡金焱在书面致辞中指出,山东省民俗学会成立30多年来,立足山东丰厚的地域文化,以民俗学学科建设和学术研究为根本,以弘扬中华优秀传统文化为己任,在推动山东省非物质文化遗产的保护、传承和创新方面作出了重要贡献,在国内外相关学术领域产生了重要影响。他希望青岛大学面向山东省和国家文化发展战略需求,协同创新,在非物质文化遗产保护研究、海上丝绸之路世界非物质文化遗产申报、文化助力齐鲁乡村振兴等方面多出成果,为区域文化事业的发展提供专业支持和智库服务。

王建梅在致辞中表示,青岛城市文化遗产保护中心和青岛大学历史学院联合承办本次学术年会并协同共建青岛大学文化遗产研究中心,展示了中心与专业学术组织深度合作、协同创新的意愿,她期待在学术界的进一步关心支持下,青岛市文化遗产保护研究工作不断取得更新更大的成绩。

张士闪在致辞中首先代表山东省民俗学会全体同仁,向承办会议的青岛大学表示诚挚谢意。他从学术活动举办、学术机构成立、学术研究开展、社会服务实践等四个方面,总结回顾了山东省民俗学会在过去一年所取得的不凡业绩,希望学会同仁以本次学术年会为契机,不负韶华,密切合作,共同为山东非物质文化遗产保护传承和民俗文化发展事业“开新局”。

开幕式上,山东大学人文社科一级教授、北京师范大学教授刘铁梁,青海师范大学教授、青海省社会科学院原院长、党组书记赵宗福,辽宁大学教授、沈阳音乐学院特聘教授江帆和张士闪共同为“青岛大学文化遗产研究中心”“山东省民俗学会非物质文化遗产教育专业委员会”两个学术研究机构揭牌,山东大学人文社科期刊社副社长、山东省民俗学会常务副会长王加华介绍“山东省民俗学会2023年度学术年会优秀论文”评审情况并宣读获奖名单。

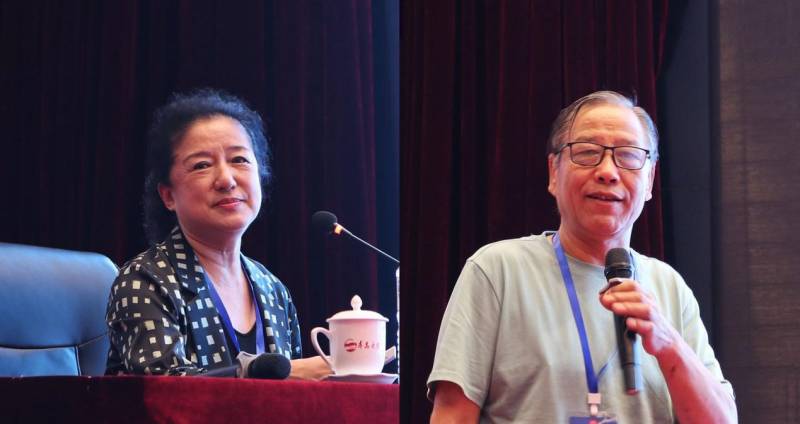

两位专家作会议主旨报告(主办方供图)

主旨报告评议环节(主办方供图)

随后,青岛大学历史学院院长马斗成主持大会主旨报告。赵宗福纵论“雅俗流变中的古代科举与民俗文化”,认为官民互动、礼俗互动是中华文明的重要特征;江帆则以“雁过留声:民间叙事生成与演化的内在逻辑——以辽河口古渔雁口承叙事为对象”为题,讲述了“渔雁”这一特殊社会群体的历史形成与文化特征。刘铁梁、山东大学儒学高等研究院民俗学研究所所长龙圣展开评议,对两位学者的学术演讲给予高度评价,同时从不同角度对文献研究、田野研究与民俗学理论探索的关系予以阐发。

大会设置“文化遗产研究”“民间文学研究”“民间艺术研究”“民俗信仰研究”“乡村振兴研究”“非物质文化遗产研究”“田野观察与研究”“青年论坛专场”等八个论坛分会场,与会学者展开研讨,讨论深入热烈,气氛轻松活跃。

刘铁梁认为,山东省民俗学会一直在国内享有很高的学术声誉,一大批资深会员“堡垒户”坚持学术研究老当益壮,一批年轻人在获得硕博士学位后踏上工作岗位,风华正茂,有学术冲击力,为学会增添了新鲜血液,还有一部分省外同仁加入学会并积极参加活动。他认为,开放性、年轻化是这次研讨会的显著特色,意味着山东省民俗学会已经进入新的历史发展时期,未来可期。

来自中山大学、陕西师范大学、天津大学、上海师范大学、广西艺术学院等省内外64家高校、科研院所的专家学者共计120余人参加会议。