中国社会科学网讯(记者 李永杰)10月31日,“翠色千帆——惠州白马窑与明代广东海外贸易”在南汉二陵博物馆正式开展。

展览启动仪式现场 本网记者李永杰/摄

惠州白马窑址群作为重要的外销瓷窑场,是广东迄今发现规模最大的明代窑址群,在明代广东海外贸易体系占具有重要地位。该窑场与大埔余里窑等共同构成了以粤东为核心、延伸至珠江三角洲及粤西地区的仿龙泉青瓷生产体系,是研究海上丝绸之路商品贸易与文化交流的重要实物载体。历经70年的考古工作与研究,其考古成果不仅揭示了大湾区的历史贸易模式,更实证了明代广东,尤其是广州、惠州等地深度参与全球贸易的历程。

考古学家认为,以白马窑为代表的广东仿龙泉青瓷在广州、深圳、东莞、中山、香港等大湾区城市的官署、居址、墓葬中的发现,揭示了大湾区共同的历史文化基础。从惠州白马窑青瓷的生产,到广州港的商品贸易,再到香港的转运,这一共同历史记忆,为湾区城市提供了文化认同的物质载体,有助于增强区域城市凝聚力。

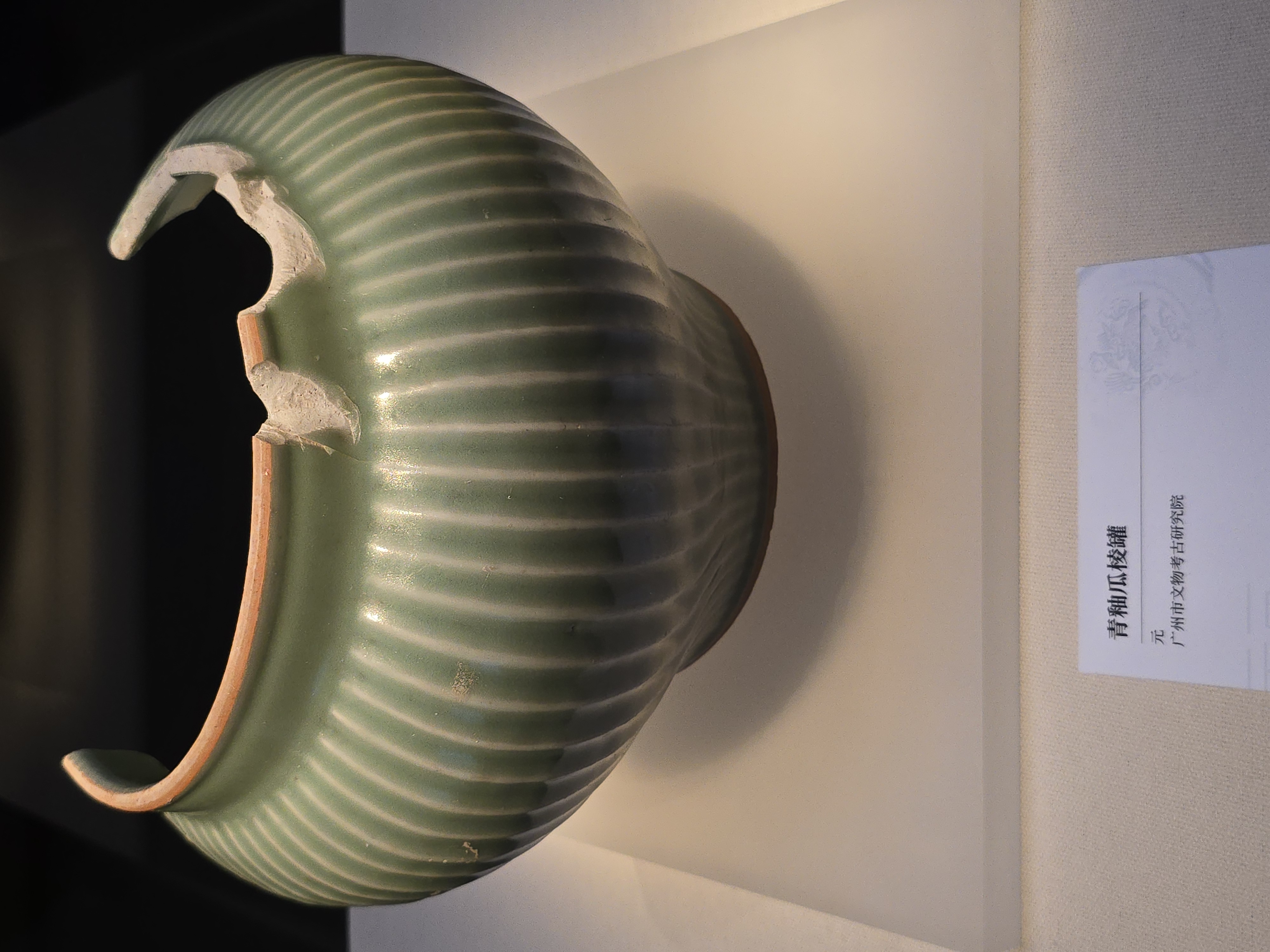

元代青釉瓜棱罐 本网记者李永杰/摄

南宋粉青釉刻莲刻瓣纹堆塑龙纹瓷瓶 本网记者李永杰/摄

展览共展出展品216件/套,通过展示惠州白马窑及广东其他地区仿龙泉青瓷的物质遗存,梳理明代广东仿龙泉青瓷的生产(窑址)、流布(遗址/沉船)、港口/城市之间的关系,再现广东陶瓷海外贸易与技术交融的历史场景。展览以全球化视野构建完整叙事链条,精心设计了“白马青瓷”“又见龙泉”“浙源粤流”“翠色千帆”四个部分,清晰呈现从浙江龙泉窑的技术源头,到广东窑业的吸收创新,再到以广州为枢纽销往世界的贸易历程。

主办方表示,展览着力打造三大亮点:一是实证性,将窑址出土物与广州城市遗址、南海沉船及海外遗址文物资料联合展示,构建起“窑口—港口—海洋—世界”的完整物证体系,以坚实考古证据链,实证广州在海上丝绸之路中的核心枢纽地位;二是叙事性,跳出传统文物陈列,以窑业技术传播、瓷器全球流动为线索构建叙事,让古代工匠的技艺巧思、海上丝路的商贸活力直观可感;三是系统性,大规模、成体系展示以惠州白马窑为代表的广东仿龙泉青瓷考古成果,通过纪年标本、典型器物等,清晰勾勒其发展脉络与本土化特色。

为提升观众参与感,展览还特别推出“翠色千帆线下数字交互应用”。该应用基于Unity引擎开发,整合了激光3D扫描、AI复原、实时渲染与烧制模拟等前沿技术。观众可在互动屏上选择胚体、设计釉色并模拟烧制,最终生成专属数字藏品。系统还具备文物AI修复能力,能为残缺文物补全形态,生成可“虚拟上手”的数字孪生体,使文物在数字空间中“活”起来,有效引导观众从观看者转变为文化共创的参与者。

作为海上丝绸之路文化遗产保护、研究与宣传的重要合作成果,本次展览由多家文博单位精诚合作,系统梳理并展示了以白马窑为代表的广东仿龙泉青瓷考古成果。时值白马窑发现70周年,又逢第十五届全运会在粤港澳大湾区举行,展览通过考古发现与文献资料的有机结合,生动讲述了古代海上丝绸之路上的广州故事、湾区故事,引领观众感受明代广东蓬勃的商贸活力,探寻粤港澳大湾区深厚悠久的海洋文化与贸易传统。

主办方期待展览能够成为学界交流与公众理解广州及大湾区海丝历史的重要窗口,在激发文化自豪感的同时,也为第十五届全运会营造浓郁人文氛围。未来,各合作单位将继续加强协作,共同推进文化遗产的保护、研究与活化利用,为促进大湾区文化融合与创新发展贡献力量。

展览由广州市文物考古研究院〔南汉二陵博物馆、海上丝绸之路(广州)文化遗产保护管理研究中心〕、广东省文物考古研究院、惠州市博物馆、龙泉市博物馆联合主办。本次展览将持续至2026年5月19日。