长沙五一广场东汉第4812号木牍,即“阳马亭长种记言”文书,是2025年3月16日央视《简牍探中华》节目披露的新材料。该木牍文书以“君教”开头,属于典型的县级官文书,具有独到的学术价值:揭示了东汉早中期长沙地区的基层组织、聚落形态和管理人员;印证了东汉临湘县治安系统的结构,展示了地方治理中制度与实践互动的场景。

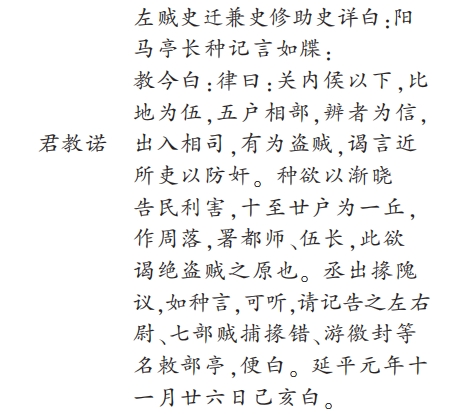

4812号木牍内容可做如下释读:

木牍分3栏。上栏仅“君教诺”3字,中下栏容字6列,中栏略长,容12—15字,下栏8—14字,最后一列存在挤写情况。根据容字量与格式推测,木牍约长22—24厘米,宽6—8厘米。

木牍为“君教”文书,是东汉三国地方行政文书中的重要类别。具体内容是,左贼曹史将阳马亭长“种”之议案上呈县廷。“种”建议,根据什伍制,基于自然聚落形态,将十到二十户人划分为“丘”,围以篱笆,在丘内任命都师、伍长进行管理,以杜绝盗贼滋生。县丞“出”、门下掾“隗”经过行政合议,认为“种”议可行,转告县廷派出掾吏据之行事。此事得到县令“画诺”。

揭示东汉长沙基层组织和管理人员

木牍文书全面揭示了东汉长沙基层社会的组织形态。长沙基层社会分为两套管理系统,一是“县—乡—里”行政系统,二是监察区和自然聚落结合而成的“县—方位部—亭—丘”结构。本文重点介绍后一系统。

简牍记载中以方位命名的“部”是县内的监察区,如《续汉书·百官志》县“监乡五部”,即将所属乡按方位分为五个部。“五”只是虚数。该木牍明确记载“七部贼捕掾、游徼”,证明了临湘县下分部的存在,且同一时期置有七部。

在方位部之下的基层组织有亭,一般认为亭是治安区,兼有“邮”的功能。五一简中亭由部统属,里、丘或由亭统属。这涉及关键概念“丘”,丘与里属于同级基层组织,比起王朝初年编定于各乡内的里,丘更多是乡之外新兴聚居地。东汉早中期基层管理中里、丘并存,官府对其皆具控制力。至三国时期,里的地域意义逐渐虚化,仅保留编户功能,而丘作为自然聚居区,逐渐代替里的若干行政职能。长期以来,丘的组织规模和管理方式不为人知,该木牍为观察东汉时期的丘提供了直接信息。丘是自然形成的聚落单元,而阳马亭长却提议以居民为单位,将10—20户人为编为一丘,虽有县廷“可听”的批示,尚不能证明临湘县后续在基层管理中予以实施,更无法推出东汉至三国时期一直使用这种编户划分。不过,该牍提供的信息为东汉长沙官方致力于自然聚落编户化提供了有力证据。

木牍中首次提到由“都师”“伍长”管理丘内治安。都师之“师”应即“师帅”,《汉书·循吏传》记颍川太守黄霸为加强基层治理置“父老、师帅、伍长”。“师帅”具有管理基层农业与止盗防奸的功能,师帅与伍长并称,说明两者之职类似。更值得关注的是“某丘帅”,不可简单理解为丘的“帅”,而是日常生活在丘的基层执役者,与“都师”当是类似职务。“伍长”频繁出现于五一简,即伍制中管理五户之长,是临湘基层的重要干吏,一般从“比地为伍”的五家中选出,又有都伍长、小伍长等。伍制的功能涉及连坐制、军制和地方政治。

复原东汉县域治安管理系统的结构

木牍4812展示了以贼曹为核心的临湘县治安管理系统及其执役人员,为进一步复原该系统的完整结构提供了新信息。

临湘县沿用了东汉典型的县廷组织结构,由长吏统领,属吏依据工作性质分为门下吏、诸曹吏、分部吏。长吏为县令(长)、县尉、县丞,县令(长)对县内事务有最高领导决策权,县尉、丞为其副手;门下吏则为长吏亲近吏群体,有资格进入长吏所在的“閤”门之内议事;诸曹是负责不同事务的部门,一般置曹掾、曹史,贼曹为一曹;分部吏则是派出到各方位部执行具体事务的吏。

长吏对地方治安有领导责任。县令(长)负责案件的最终裁决。县丞有断案决狱职掌,但决策需通过长官同意施行,“君教”文书所见的处理流程可佐证以上判断。左、右尉负责防治盗贼、维护治安,在县廷外另有治所,官文书中多见县尉与分部吏在外逐捕盗贼的记载。

贼曹是县廷内部处理治安相关事务的核心部门,是临湘事务较繁剧的曹,文书流动量最大。从“君教”文书即可得知,分部吏上行至县廷的案件文书,交予贼曹处理,再经过县丞、门下掾合议判决,最终交给县令(长)画诺。

方位部及下属亭、丘的分部吏有责任配合县廷完成治安工作。临湘县辖区内诸部发生的治安案件则由所属部的贼捕掾、同部游徼和所属地亭长共同办理,事后上报贼曹,如遇大事则需上报左、右尉。凡发生在县内的案件,由贼捕掾、游徼、亭长调查并以文书形式记述,以贼捕掾印信发至县廷贼曹。上述情况在简4812中也得到印证,“请记告之左右尉、七部贼捕掾错、游徼封等名敕部亭”证明了贼捕掾、游徼管辖各亭的治安系统存在,指明了“左右尉”对外部掾的领导职责。

反映东汉长沙地方治理中的现实问题

综观东汉初年社会治理现实,可知长沙有两大治理问题:一是大量移民涌入开垦田地,人口不易管理;二是盗贼频发,治安问题严重。后者与前者密切相关。木牍中临湘县廷属吏所议体现了这些问题,并由阳马亭长种提供了部分解决方案。

五一简中不乏外来人口实例,来客理由多为垦田、经商,如简431+2630+3084“男曰,本连道,姓王名英……闻是间山中列肉欲来豤(垦)”,或如简702“解止男子 初舍,寿以钱市缯五匹”,“舍”即为商旅短租的商铺,类似例子较多。丘的大量出现即与迁入的垦田者有关。丘中依旧实施着有效的“比地为伍”制度,案件搜查往往从邻伍入手,但限于地形,管理并不十分严格。丘分布于山间,不乏有盗贼遁入山中者,官府不能搜捕。临湘的治安类案件多在此背景下展开,基本可以归为官吏渎职、盗匪、民事纠纷三类,后两类的频发证明什伍制在民间存在推行不力的情况,以及民众对违法代价认识不足。

初舍,寿以钱市缯五匹”,“舍”即为商旅短租的商铺,类似例子较多。丘的大量出现即与迁入的垦田者有关。丘中依旧实施着有效的“比地为伍”制度,案件搜查往往从邻伍入手,但限于地形,管理并不十分严格。丘分布于山间,不乏有盗贼遁入山中者,官府不能搜捕。临湘的治安类案件多在此背景下展开,基本可以归为官吏渎职、盗匪、民事纠纷三类,后两类的频发证明什伍制在民间存在推行不力的情况,以及民众对违法代价认识不足。

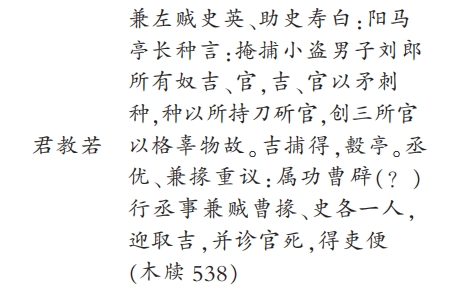

东汉临湘的地方治理须从如下前提出发,一是继续落实“比地为伍”的规定,二是在与什伍制配套的乡里制度不再占据主流,而丘大量出现的情况下,须推动法律制度动态适应现实。当此之际,阳马亭长种交上了他的治理提案。值得一提的是,阳马亭长种全名应为“董种”,他在建言之前,经历了一起重要的案件,参如下记载:

所涉事件是刘郎的奴仆官被阳马亭长种格杀。而另据简123,亭长名董种,延平元年(106)十月在任。董种长期在一线处理治安事务,具有盗贼防治经验,故而提出以丘类比什伍进行监查之法,希望以此改善临湘治安状况。

考察其具体建议:“十至廿户为一丘,作周落,署都师、伍长。”“作周落”,据《汉书·晁错传》颜师古注“虎落者,以竹篾相连遮落之地也”,即把藩落围成一周。此处意在模仿市中之里,在划定的丘周边树立篱笆,实行封闭管理,可以防盗,也与“此所以绝盗贼之原”的目的契合。“署都师、伍长”,目的是将丘民纳入伍制管理,达到防奸目的。临湘县廷通过了董种提案,但现刊五一简不能证明该政策已施行。

由木牍4812可见,临湘县廷诸吏合议的行政机制给基层干吏打开了一条向上提议的通道。这侧面证明了两汉基层政治具有一定自我完善和纠错的机能,据此,临湘县主动调整律令的实施方式,适应治安现状,从而加强了地方治理。

(本文系国家社科基金冷门绝学专项项目“新出古井简牍群与东汉三国长沙地方行政体制因革研究”(23VJXG013)阶段性成果)

(作者系北京师范大学历史学院教授)