中国是在特定区域地理环境下,从虞夏商周时代的部族经过征服、兼并和社会公共事务治理需要逐渐演变而成,并通过封邦建国形成复合式共主制国家结构下的夏商周王朝国家,到春秋战国以降逐渐走向大一统的帝制国家。在这一历史长时段中,居于历史舞台中央的以封建制为原初政体统摄的夏商周国家治理体系成为夏商周社会发展的枢轴和标识。由肇端于五帝时期的早期分封至周代成熟封建,封建制可谓是中国古代完全纳入自上而下严密治理体系的郡县时代以前的原初政体。夏商周时期的国家治理体系形成了不同于而又有渊源关系的秦汉以降帝制国家的相关特质。因此,运用中国古代学术史上的概念术语“封建”来诠解夏商周国家治理体系及其演进,不仅有助于复原相关问题的本来面貌,而且对构建当代中国历史学理论话语体系也具有重要参考意义。

诠解夏商周国家治理体系生成演进的本土理论概念

“封建”或封建制是中西学术史上众所周知的一个理论概念。在西方,“封建”常被用来指代中世纪欧洲的feudum,主要指日耳曼人摧毁罗马帝国之后在欧洲出现的与封土采邑制相联系的政治法律制度,即以封土采邑为媒介,通过封君封臣之间的私人关系建立起一种权利义务的个人依附关系。而在马克思主义史学理论中,封建制是人类跨越奴隶社会之后的一个社会形态,是一种与经济关系相联系的社会生产方式。与西方史学观念中的feudum或某一社会形态的概念不同,中国古代学术史中的“封建”概念,其语源最早出自《诗经·殷武》“封建厥福”和《左传》僖公二十四年“封建亲戚”,前者指商代王权对诸侯的封建,后者则是周代王权对同姓子弟贵族的分封。中国的“封建”概念实际是指夏商周早期王权自上而下对内外服贵族的政治分封,通过封建贵族实现国家治理秩序的基本政治方式。

“封建”不仅是夏商周国家治理实践的“枢轴”,而且古人常用这一理论概念解读中国早期国家治理体系。《逸周书·尝麦》载:“昔天之初,诞作二(元)后,乃设建典。”“建典”指封建礼典,可溯源至上古时期君主创建的相关典制。秦汉以降研究封建制的学者也多以“封建”作为夏商周王朝国家治理体系的概称,唐代柳宗元的《封建论》就将封建制归结为“势”所必需而远溯至天地生民之初,相关论说被宋代苏轼《论封建》誉为“宗元之论出,而诸子之论废矣”。现代史学大家吕思勉《中国制度史》则将中国古代政治体制分为三个时代,即部落时代、封建时代和郡县时代,将郡县时代以前的三代国家治理体系概称为“封建时代”,与古代以来的相关学术传统一脉相承。

20世纪中叶以来,中国早期国家生成及其治理体系的研究蔚为热潮,学界在借鉴西方理论的基础上,从历史学、考古学等多学科理论视角对中国夏商周国家治理体系进行了多维度的探讨。古史学界逐渐形成部落联盟或酋邦—早期国家—成熟国家、平等聚落—中心聚落—古国(都邑国家)—王国(方国)—帝国两种主要理论范式,可谓运用西方理论与中国历史实际相结合进行研究的典范。然而,中国古代以“封建”概念诠释早期国家生成的本土理论学说却未能得到充分关注,亟须古史学界予以总结并深入发掘其中的学理意义。

“封建”概念的理论背景是天命论

“封建”作为解读夏商周早期国家治理体系的中国本土理论概念,具有独特的理论内涵和中国本土话语特色,该理论的一个重要内容是运用天命观作为夏商周国家治理体系生成的理论背景。

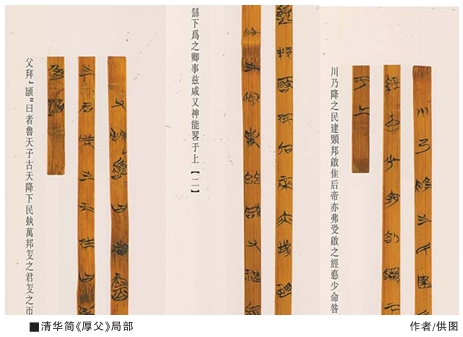

清华简《厚父》记载了夏王朝国家治理体系的生成过程:“王监嘉迹,闻前文人之恭明德。王若曰:‘厚父,遹闻禹……川,乃降之民,建夏邦’……厚父拜手稽首曰:‘……古天降下民,设万邦,作之君,作之师,惟曰其助上帝乱下民之匿。’”《厚父》所引简文书写夏代“建”典可分为两部分。第一部分将夏王朝国家的建立写成了“大禹治水——(天)降下民——(天)设万邦——(天)建夏邦”的生成过程,无论是百姓之“下民”,还是“万邦”,抑或是天下共主的中央邦“夏邦”的建置,主体均为“天”,彰显了夏王朝国家生成论中古老天命观的理论底本。第二部分将夏王朝国家治理体系中自王而下的各级官长的建置写成“天降下民——(天)设王邦——(天)作之君——(天)作之师”。可见,凌驾于万邦下民之上的包括夏王在内的各级君长都是天之所命,其目的是“助上帝乱下民之匿”,夏王只是天帝在人间的代理,与各级官长共受天命,同保天命之万邦下民。

清华简《厚父》为周人追忆夏史之作,其所述天命“建”典的政治哲学实际是中国上古时期流行的“公共知识”,这类习语式的“公共知识”在清华简《成人》和《孟子·梁惠王》所引“书”类文献中多次出现,表明以天命观作为早期国家治理体系生成论的理论背景实际上是夏商周时期共同的政治信仰。

“封建”概念的理论基础是“德”论

“封建”作为解读夏商周国家治理体系的中国本土理论概念,其理论内涵的另一重要内容则是强调各级君长被天所“建”的理论依据是这些贵族拥有“德”。《尚书·皋陶谟》说:“天命有德,五服五章哉;天讨有罪,五刑五用哉。”可见,“德”是上古含括“王”在内的各级君长能否被上天所封建而“世守宗祊”以为人生不朽之业的前提条件。

古人将“天命有德”的政治理念追溯至传说时代的五帝时期。《史记·五帝本纪》载:“自黄帝至舜禹皆同姓,而异其国号,以章明德。”清华简《厚父》中同样记载大禹能够成为夏王朝族邦联合体的夏王及其后世嗣守其王位是因其有“德”。自夏以降至商周时期,这种观念一贯相沿。《诗·大雅·大明》明言:“维此文王,小心翼翼,昭事上帝,聿怀多福,厥德不回,以受方国。”诗人明确认为周文王受天命的依据在于其有“德”,是故周文王才能够“以受方国”进而奠定三分天下有其二的王业。殷周鼎革后,周人大行的“封建亲戚”在《左传》定公四年中同样被表述为“选建明德,以藩屏周”。

春秋时期,“天命有德”的理论仍被作为周天子应对霸权挑战而纲维王权合法性的有效依据。《宣公三年》载楚庄王伐陆浑之戎,问周王室鼎之大小轻重。王孙满对曰:“在德不在鼎。昔夏之方有德也……商纣暴虐,鼎迁于周。德之休明,虽小,重也。其奸回昏乱,虽大,轻也。天祚明德有所厎止。成王定鼎于郏鄏,卜世三十,卜年七百,天所命也。周德虽衰,天命未改,鼎之轻重,未可问也。”可见,以“德”为依归的封建理论是维护东周王权的重要依据。

“封建”的理论基础强调贵族之“德”。随着夏商周王权的强化,“天命”逐渐被人间代理者君王的“君命”或“王命”代替,“天命有德”相应演变为“天子建德”,其表面是人间天子代天宣命而实质为人间王权基于国家治理需要的神道设教。《左传》隐公八年载:“天子建德,因生以赐姓,胙之土而命之氏。诸侯以字为谥,因以为族。官有世功,则有官族,邑亦如之。”所载正是伴随着周代王权的加强和成熟封建制的建立,作为人间天命的代理者周王以王权为中心所设计的内有贵族百官、外有诸侯邦君的内外相维的立体式国家治理体系的形成过程。

(本文系国家社科基金项目“封建制与商周早期国家治理体系研究” (20BZS020)阶段性成果)

(作者系东北师范大学历史文化学院教授)