褒善贬恶既是中国传统史学的基本命题,又是其核心宗旨。然而,自近代以来西方科学主义史学传入后,褒善贬恶因其浓重的道德评判意味而遭到人们的厌弃,内中所蕴含的人文精神也不再受人关注。有鉴于此,揭示褒善贬恶被遮蔽的文化内涵,对于正确认识传统史学的价值,尤显重要。

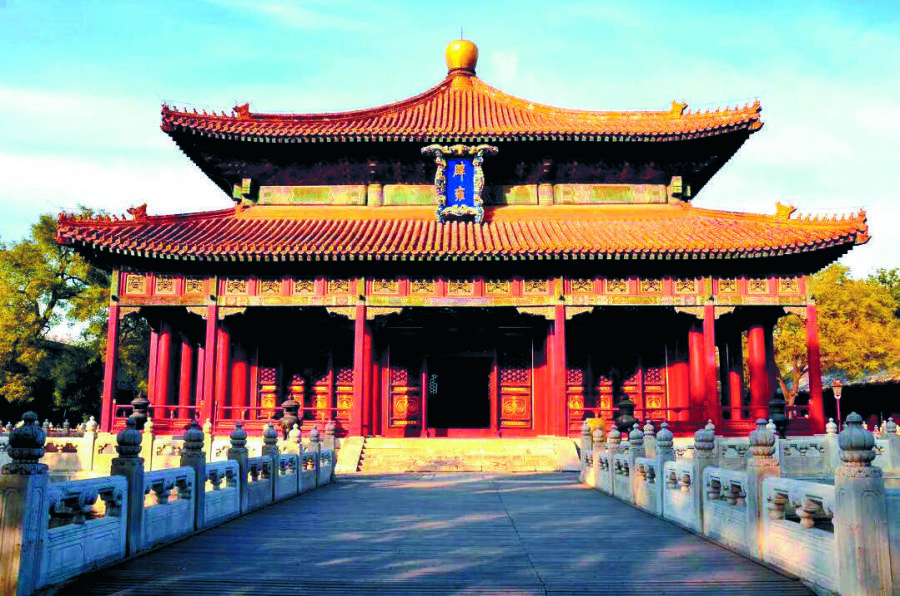

■国子监辟雍大殿 资料图片

以史育人

人们经常把传统史学的褒善贬恶追溯到孔子作《春秋》。《左传》认为《春秋》“微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污,惩恶而劝善”。司马迁评价《春秋》,特别指出其“善善恶恶,贤贤贱不肖”的褒贬大义。刘勰也指出《春秋》“举得失以表黜陟,征存亡以标劝诫;褒见一字,贵逾轩冕;贬在片言,诛深斧钺”。刘知幾也说:“《春秋》之义也,以惩恶劝善为先。”可见,《春秋》褒善贬恶在后世产生了巨大影响,成为史学发挥“垂训”功能、以史化人的代表。

自孔子以后,褒善贬恶即成为传统史学之成法,相关言论不绝于书。荀悦认为史学的作用就是褒善贬恶,使“善人劝焉,淫人惧焉”,他撰述《汉纪》就是要“惩恶而劝善”。柳虬认为设立史官的重要作用就是“彰善瘅恶,以树风声”。刘知幾说:“史之为用也,记功司过,彰善瘅恶,得失一朝,荣辱千载。”李翱认为史官最重要的责任就是“劝善惩恶,正言直笔,纪圣朝功德,述忠臣贤士事业,载奸臣佞人丑行”。沈既济认为史学褒善贬恶是“正君臣”“维邦家”“纬人伦”“经世道”的重要手段,所谓“善恶之道,在乎劝诫。劝诫之柄,在乎褒贬”。司马光作《通鉴》,目的是“鉴前世之兴衰,考当今之得失,嘉善矜恶,取是舍非”。苏天爵指出“史之为书,善恶并载。善者所以为劝,恶者所以为戒也”。清代实证史学发达,但以史书褒善贬恶的言论依然不绝于耳,戴名世就说:“夫史者所以记政治典章因革损益之故,与夫事之成败得失,人之邪正,用以彰善瘅恶,而为法戒于万世。”

褒善贬恶还是古人评论史书优劣的重要标准。凡是起到惩恶劝善作用的史书,大多得到嘉评。《晋书·陈寿传》评陈寿《三国志》时说:“辞多劝诫,明乎得失,有益风化。”特别提到“劝诫”“得失”“风化”。唐人殷俏评《史记》《汉书》《后汉书》,认为这三部史书“劝善惩恶,亚于《六经》”。清人赵翼特别推崇欧阳修《新唐书》,其理由就是“寓褒贬于纪传之中”。可见,在古代史家心里,褒善贬恶具有极高的地位。

传统史学褒善贬恶,不仅对下,扬忠臣义士、诛乱臣贼子;而且主要对上,褒圣王明君、惩昏君暗主。《尚书》首开“以史戒君”先河,自此以后产生了不少评议“君德”的史著,如《帝王略论》《贞观政要》等。古代史家经常把君主分类,以体现自己的褒贬。荀悦将君主分为王主、治主、存主、哀主、危主、亡主六类,司马光将君主分为创业、守成、陵夷、中兴、乱亡五类,意在褒王主、治主、存主、创业、守成、中兴之主,贬哀主、危主、乱亡之主。历代君主加谥,也蕴含着褒善贬恶的思想。专制社会,帝王决定王朝前途,其言行直接关乎生民休戚和国家兴衰。君主的善恶,不仅是私德,更是公德,具有垂范和引领的意义。传统史学将褒善贬恶的矛头指向帝王,就是让后世君主产生“警畏”,规范自身行为,引领民众德性向善,形成醇厚的社会风气。

可见,褒善贬恶是传统史学的重要观念,史家治史就是要通过褒善贬恶来提升人们的德性,增强人们的见识,实现以史育人的目的,这是古代史家的普遍追求。

呈现方式多样化

褒善贬恶在中国传统史学中有诸多呈现方式。其一,“春秋笔法”。“春秋笔法”被看作是褒善贬恶的重要书写方式,这种方法通过“属辞比事”,以一字寓褒贬的形式,表达史家对善恶的评论,首创者为孔子。孔子作《春秋》,同样写杀人,有杀、诛、弑等区别,杀无罪者曰杀,杀有罪者曰诛,下杀上曰弑;同样写战争,有伐、侵、战、围、入、灭、救、取、败等字眼,通过有选择性地用字和写作方法,形成了一套“书法义例”,将“史义”贯穿其中,用以褒贬史事。后世用此方法作史者不乏其人。欧阳修纂《新唐书》和《新五代史》,就重视对“一字褒贬”笔法的应用;袁枢作《通鉴纪事本末》,用“平”“伐”“讨”“据”“灭”“乱”“逆”“叛”“祸”“争”“变”等字眼,表达自己对史事的褒扬或贬斥。“平”“伐”“讨”为褒,“乱”“逆”“叛”“祸”为贬。当然,因为史事的复杂,“一字褒贬”的书法往往会出现武断的现象,故而经常遭到人们的批评。

其二,寓论断于序事。早在先秦时期,《左传》就有了“寓论断于序事”的写史手法,但真正纯熟运用这一方法的是司马迁。司马迁《史记》在叙述史事的过程中寓褒贬,或借史料之取舍传心中之隐曲,或在文直事核、美恶必显中意有独至,或托他人之口代自己立言,以达到褒善贬恶的目的。如司马迁记载刘邦逃命,推堕子女于车下,“如是者三”,记载刘邦、项羽对垒,刘邦要“分我一杯羹”等,看似不置一词,实则表明了司马迁对刘邦自私、狠毒、无赖品行的鄙夷和贬斥,寓意深刻。后世史书,仿效者众。

其三,设立传目。纪传体史书通过“类传”的方式,将生平行事具有相同或相似特征的历史人物归并到一起叙述,彰显“物以类聚,人以群分”的善恶评判。譬如《循吏传》《良吏传》《忠臣传》《忠义传》《死节传》《诚节传》《孝友传》《孝义传》《孝行传》《列女传》《独行传》《卓行传》《逸民传》《隐逸传》等,记载的都是值得褒扬的人物,体现的是“善”;而《酷吏传》《佞幸传》《恩幸传》《奸臣传》《叛臣传》《逆臣传》《贰臣传》《流贼传》之类,记载的都是要贬斥的人物,代表的是“恶”。如此设立传目,一善一恶,一褒一贬,史家态度尽显其中。

其四,论赞、史评和史论。论赞是古代史书的重要组成部分,其源头可以追溯到《左传》的“君子曰”,意在发表对史事的评论。《史记》的“太史公曰”,《汉书》的“赞曰”,《三国志》的“评曰”,《后汉书》的“序”“论”“赞”,《后汉纪》的“袁宏曰”,《资治通鉴》的“臣光曰”,等等。“其名万殊,其义一揆”,史家以论赞褒贬予夺,成为传统史学最常见的方式。此外,史评、史论类的著述也都体现着“褒善贬恶”的价值取向。如贾谊的《过秦论》、陆机的《辨亡论》、柳宗元的《封建论》、范祖禹的《唐鉴》、王夫之的《读通鉴论》《宋论》等,都有褒贬善恶的内容。

引领社会向善

人类的生存与发展,很大一部分要依靠道德的维系,人的善恶会影响社会风气甚至政治秩序的好坏,史学褒善贬恶,“申以劝诫,树之风声”,其价值取向是引领社会向善。但是,这样的作史准则遭到近代以来科学主义史学思潮的质疑,其价值和意义一直被遮蔽,没有得到理论上的澄清。

其一,求真与求善的关系。以求真为首要目标的科学主义史学认为,传统史学褒善贬恶,必然掺杂个人好恶,为了某种目的而篡改历史,影响历史的真实。其实,传统史学并不存在“求真”与“求善”的冲突。相反,二者是统一在一起的,古代史家经常将“直书其事”和“惩恶劝善”放在一起讨论。唐代刘知幾说:“况史之为务,申以劝诫,树之风声。其有贼臣逆子,淫君乱主,苟直书其事,不掩其瑕,则秽迹彰于一朝,恶名被于千载。”宋人吴缜认为:“夫为史之要有三:一曰事实,二曰褒贬,三曰文采。有是事而如是书,斯谓事实。因事实而寓惩劝,斯谓褒贬。事实、褒贬既得矣,必资文采以行之,夫然后成史。”很显然,古代史家认为,史书要做到惩恶劝善,必须“直书其事”。换言之,“直书其事”的目的就是“惩恶劝善”,求真是前提、手段,求善是目的、归宿。

近代科学主义史学最为诟病的是南史、董狐修史行为。他们认为南史、董狐修史按照一定的礼法标准书写历史,体现的是褒贬,而非真正的直书。尽管如此,传统史学惩恶劝善的意义依然无法抹去,因为古代的“礼法”有一整套的社会规则,不管是臣子还是君父,只要违背了这套规则,都在传统史学的劝诫之内,引领人们向善的意义不可忽视。至于史学上“为尊者讳、为贤者讳、为亲者讳”的做法,也要看尊者、贤者、亲者是否履行了自己的职责,否则就不必为他们隐讳,刘知幾所谓“子为父隐,直在其中”,就蕴含了这样的思想。因此,理解传统史学求善与求真之间的关系,必须深入了解中国传统文化的道德意蕴,否则就会陷入纯粹客观主义的泥淖中不能自拔。

其二,道德的历史性和合理性问题。传统史学对历史进行褒善贬恶式的道德评判,其标准是儒家伦理纲常。儒家伦理纲常近代以来被认为是“吃人”的道德。因此,传统史学的“道德垂训”就成了人们唾弃的对象。虽然善恶的标准会随着时代的变化而变化,但决定历史道德诉求标准普遍性的,一定是人之为人的基本人性,因为历史是由人的活动组成的。以今日眼光观之,传统史学褒善贬恶,具有消极和积极两个方面的作用。就消极方面而言,儒家纲常是传统社会有序运转的伦理保障,史学进行节妇烈女、孝子贤孙式的道德审判的确是在“吃人”,宣扬礼法等级名分确实加重了中国人的奴性,看似稳定的社会秩序的背后是人之为人的个性的泯灭。就积极方面而言,传统史学的褒善贬恶,并非“成王败寇”式的功利主义的评价。古代史家不会因功业之“成”而宽恕其中所体现的行为之恶,也不会因为功业之“败”而忽略其中所体现的行为之善。褒善贬恶的核心是完善人的品性,形成良好的社会风气,而非为成功者唱赞歌,为失败者唱挽歌。它有着更长远的考量,那就是要实现完善的道德人,并把它当作人类历史的终极目标。“义”高于“利”,“王道”高于“霸道”,“道统”高于“治统”,道德的正义高于政治的权力,是褒善贬恶的理论根据。

善、恶与历史发展是古今中外史家关注的重要问题。西方史家特别关注“恶”在历史发展中的作用。奥古斯丁、维科、康德、黑格尔等都从不同角度论证“恶”是历史发展的直接动力。马克思、恩格斯客观分析了殖民者“卑鄙的利益”这种“恶”对历史发展的积极作用。但是,中国古代史家从来不认为“恶”对历史有推动作用,他们认为推动历史发展的力量是“善”。他们褒扬“善”,贬斥“恶”,目的就是希望人们发扬人性中的善,克服人性中的恶,促进人的道德升华,从而“树之风声”,引领人类社会向善。

英国史家阿克顿告诫说,不要让史学的道德评价力量贬值,“历史有权对作恶行为施加处罚”。如果我们掸去传统史学道德评判中那些时代的浮尘,或许会对褒善贬恶的价值和意义有一个全新的认识。

(作者系河南师范大学历史文化学院教授)