人对蛇的形象有着天生的敏感性,这种敏感性很可能源自基因层面对蛇的恐惧。实验证明:即使是六个月大的婴儿,当看到蛇、蜘蛛的图像时瞳孔会产生明显的扩张,而对于花、鱼等形象则没有此反应。其实不仅是人,猕猴在面对大量图像时也能快速发现其中的蛇。对于这种现象,学界认为人脑中存在能够帮助灵长类快速对蛇进行识别的神经元。从生物演进的角度来看,蛇是已知最古老的捕食灵长类的食肉动物之一,因此在两者的“演化竞赛”中,灵长类的视觉和大脑神经都针对蛇这一捕食者发生了进化,并融入了基因、世代延续。可以说人类对蛇的恐惧很可能是本能性的,而恐惧和敬畏又存在着天然的关联,因此,考古所见反映早期信仰的材料中,蛇的形象往往体现着某种“神圣性”。

一、新石器时代:“神圣”的蛇形象

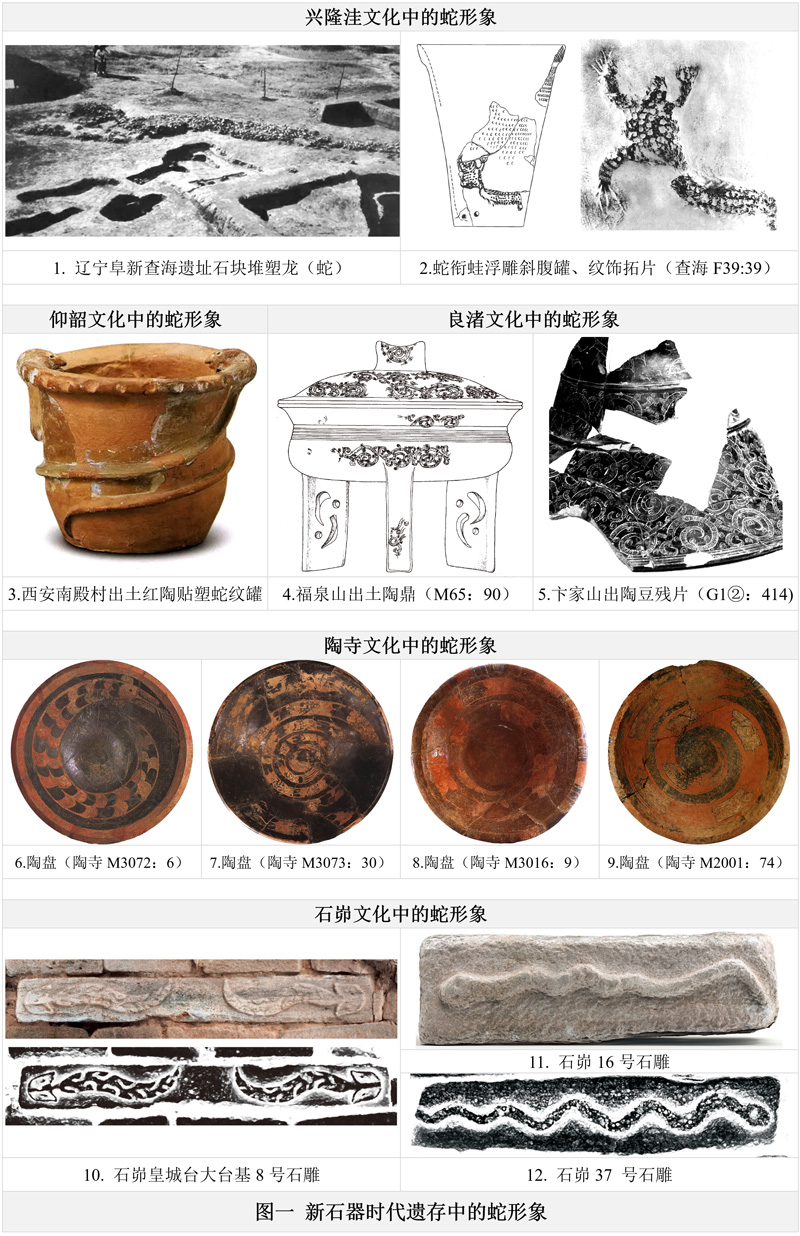

自我国新石器时代中期,蛇的形象开始出现在多个考古学文化遗存之中。目前所见考古遗存中最早的蛇形象来自于东北的兴隆洼文化(距今约7500—6500年),在辽宁阜新查海遗址聚落中心发现了体长19.7米的石块堆塑蛇(龙)形,身躯南侧紧邻墓地和祭祀坑(图一:1)。结合其位置(聚落中心)、组合(与墓葬、祭祀坑相邻),可推测该遗存与当时的精神信仰和祭祀活动相关。学界常将之称为“堆塑龙”,但“龙”的观念是逐步产生的,时人是否会将其视作“龙”值得商榷,但可以确定的是查海先民见过蛇。如查海遗址出土了一件饰有蛇衔蛙浮雕的斜腹罐(图一:2),虽然不清楚该例中的蛇和蛙是否与信仰相关,但至少证明蛇是当时重要的艺术表现对象。黄河中游的仰韶文化(距今约7000—5000年)也发现表面饰有蛇的陶器,如西安南殿村出土红陶贴塑蛇纹罐(图一:3),两条浮雕蛇纹盘绕罐体而上,两蛇头露出罐口内沿,相向对视。这件器物泥质细腻、制作精良,显然不是日常用具,可以说,开启了蛇纹与礼器相结合的先河。长江下游的良渚文化(距今约5300—4300年)中的不少黑皮陶礼器器表刻有蜷曲状纹饰,如福泉山出土的刻纹陶鼎(M65:90),器身器盖均遍布蜷曲纹饰(图一:4);通过卞家山陶豆残片(G1②:414)的纹饰细节(图一:5)可推测此类纹饰的原型应为蛇纹。

新石器时代末期的龙山时代,蛇的形象集中出现于相邻的陶寺、石峁文化中,陶寺文化(距今约4300—3900年)中出土了四件龙纹盘(图一:6-9),这些陶盘均出土于大型墓(一类墓)之中,墓主人身份应为王室成员,表现出龙纹盘与身份等级的关联性。虽命名以“龙纹盘”,但实则以蜷曲盘绕的蛇为主体,并进行了一定的艺术加工(如多层分叉的舌头,可能是对蛇分叉舌特征的强调或动态写照;并增加了耳或角)。石峁文化(距今约4300—3800年)中的蛇纹石雕发现于文化核心区的皇城台护墙中(图一:10—12),有学者认为皇城台具有早期宫城的性质,是王的居所。因此,结合皇城台的特殊性质,可以推测蛇在石峁文化中也应具有某种特殊观念与等级性。

从兴隆洼文化查海遗址中心位置的大型蛇形堆塑,到仰韶文化充满设计美感的浮雕双蛇罐、良渚文化黑皮陶上精刻的繁缛细密的蛇纹,再到陶寺文化王墓中的蛇(龙)纹盘、石峁文化“宫城”上的蛇纹石雕……新石器时代与蛇纹相关的考古材料,其“原境”体现出与祭祀、礼制、王权等内容的密切相关性。整体而言,新石器时代遗存中的蛇形象体现出区别于世俗生活的“神圣性”。

二、二里头文化:以五步蛇“造”龙

相较于新石器时代的零星发现,二里头遗址所见文物中的蛇形象更加集中、大量地出现(图二)。在器型上,蛇纹所饰器物包括透底器(图二:5、6)、大陶盆(图二:7、镶嵌绿松石铜牌饰(图二:8)(面部下方两侧为分叉舌头的剖展表现形式)等较为特殊的器物,体现出与礼制或信仰、仪式的相关性。在形象上,除一般的蛇纹,还有双头蛇、双身蛇等特殊蛇形(图二:1、4),以及将蛇与龟、鱼等相组合表现(图二:2、7)。在表现手法上,包括线刻(图二:1-4)、堆塑(图二:5—7)、镶嵌绿松石(图二:8,图四)等。以上种种,均体现出蛇在二里头文化中具有着特殊的意义,整体上延续了新石器时代以来的神圣性。

二里头文物上的大部分蛇纹有着显著的共性:尖吻、菱形背鳞(图二:2、4、5、6)。对比自然界的蛇类,虽然具有菱形背鳞的蛇有很多,但同时又具有尖吻的,则仅有尖吻蝮的特征与之最为符合(图三:1)。

尖吻蝮的头部特征:头部前端有尖凸状吻部,向后展开并于颊窝(蝮蛇的感温器官)处内收,使得头的前部形似♠,而这正是二里头蛇纹头部的显著特征(图三:2)。背鳞特征:尖吻蝮蛇身体上为连续排列的菱形背鳞,对比可知该特征也与二里头文化蛇纹一致(图三:3)。基于头部和背鳞的对比,可推测二里头文化的动物原型正是尖吻蝮。

“尖吻蝮”这一名字可能大家较为陌生,但它还有另一个人尽皆知,且让人闻之色变的名字——五步蛇(百步蛇),传说被该蛇咬伤后数步之内就会毒发身亡。尖吻蝮体型大(可达1.5米以上)、毒性强,被咬后虽然不至于“五步”内就毒发身亡,但毒液在人体内扩散得非常快,必须及时注射抗毒血清才能提高生还几率。二里头文化为何在祭祀礼器上装饰剧毒的五步蛇,可能正是强调其与死亡的相关性,以此沟通逝去的祖先(后详)。

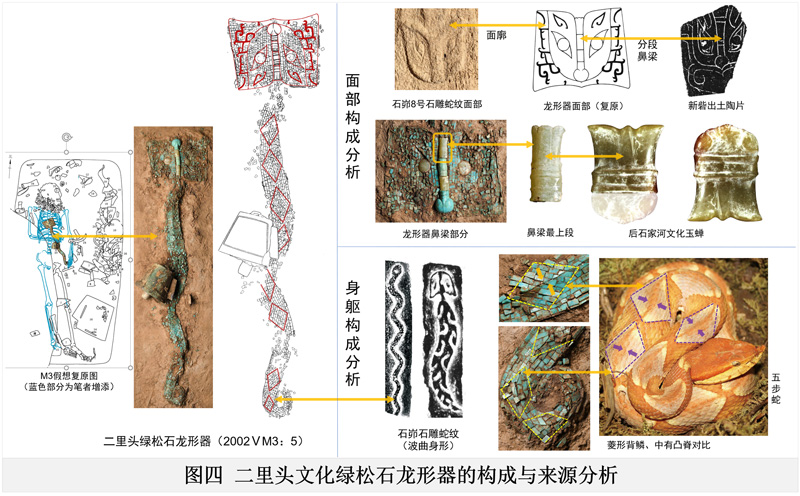

二里头文化不仅在文物中强调五步蛇,产生更深远影响的是以五步蛇为核心建构了三代龙纹的基础形式,商周龙纹在演变过程中虽然增加了不少构件,但以五步蛇身(具有菱形背纹)为龙身的特征一直保留(后又增加了盾形背鳞的龙身)。可以说,五步蛇始终是三代龙纹的核心基础元素(张孟闻、谷斌曾有相近的看法)。关于三代龙纹的形成与内涵,笔者在《早期龙文物所见中华文明突出特性》中已有讨论,这里仅以二里头遗址所出绿松石龙形器为例,概述其构成元素。已有学者进行过绿松石龙形器的复原和构成研究,如朱乃诚(《二里头绿松石龙的源流》)、王青(《浅议二里头镶嵌龙形器的面部纹饰复原》)、李新伟(《中国史前昆虫“蜕变”和“羽化”信仰新探》),结合上述研究成果以及笔者研究,可将绿松石龙形器分为面部和身躯两部分来分析其构成(参考图片,不再展开)(图四)。

通过对比,我们可以得到如下认识:二里头绿松石龙形器的面部造型、波曲龙体特征源自石峁文化的蛇纹石雕;分段龙鼻的特征源自新砦期陶片的兽面;鼻梁细节则受到后石家河文化玉蝉造型的影响;龙体的动物原型(具有菱形背鳞、中有凸脊)为二里头文物上多有出现的五步蛇。其中波曲的龙体造型、带有菱形背鳞的龙身等特征为商周龙纹所传承。

三、商周时期:蛇饰诸器

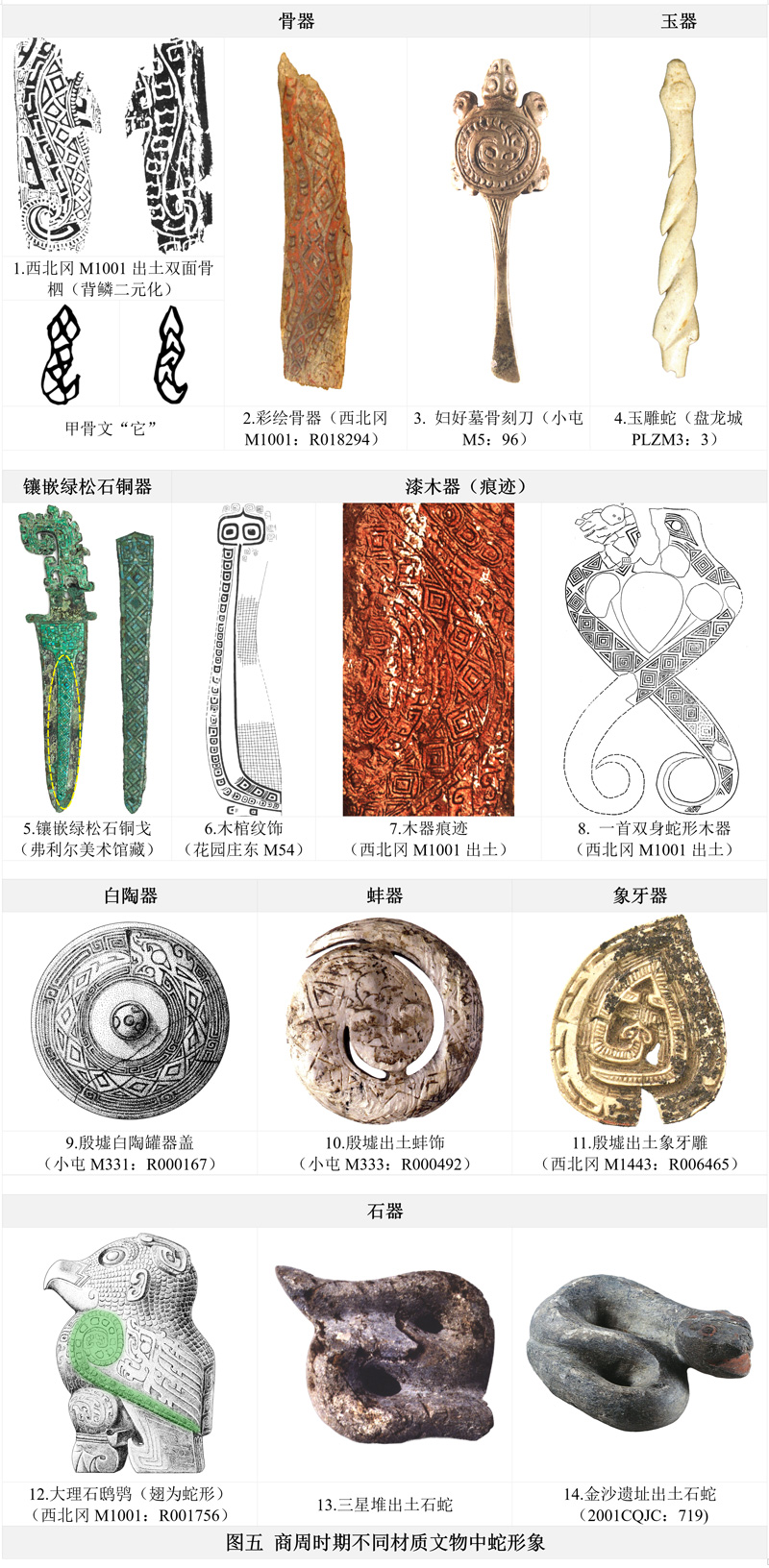

商周时期,无论是数量,还是载体材质,包含蛇形象的各类文物更加丰富。从载体材质角度来看,各种材料的高规格礼器上都不乏蛇的形象。除普通灰陶器外,蛇的形象在青铜器、骨器、玉器、镶嵌绿松石器、漆木器、白陶器、蚌器、象牙器、石器等不同材质的器物上均有发现(图五),表现出蛇纹在商代信仰观念中的重要性。

商代的蛇纹背鳞呈现出菱形和盾形的二元化特征(后者可能也源自某些蝮蛇),如西北冈M1001出土骨雕两面所刻蛇身分别为菱形和盾形(图五:1),这种差异还影响到了甲骨文“它”的字形,纹饰和文字间产生了互动(艾兰,韩鼎《商周时期艺术和文字的关系——以“蛇”为例》)。

下面简单列举除青铜器以外,各类材质上的蛇形象(不排除其中部分可能为龙,当无龙爪和明显龙角时,龙、蛇常难以区分)。

相较于其他材质,商周时期青铜器上的蛇纹无疑是最为丰富的,按装饰模式整体上可分为两类:

第一类,蛇纹作为纹饰元素装饰于青铜器器表(图六)。此类蛇纹多以折身形式表现(形似“几”字形)(图六:1、3、4)。又由于蛇的身体具有很强的可塑性,因此也常将蛇纹融入其他已限定结构的“框架”之中,如鸮尊翅膀根部的圆形、M54铜觥饕餮纹的各构件均有蛇纹“填充”(图六:5、6)。东周之后,北方青铜器的蛇纹较少,而南方蛇纹盛行(图六:7)。结合《说文》中“南蛮,蛇种。”“闽,东南越,蛇种也”的记载,这可能反映了南方百越先民“蛇”图腾崇拜的遗痕。

第二类,将青铜器的附件铸为蛇形。结合器物附件的自身造型,如带状提梁、长柄、半环状鋬、S形环钮等构件,本身与蛇形就有一定的相近性,因此,这些构件很容易将蛇形融入其中(图七:1-5)。此外,有些则为突出蛇的形象而专门增添蛇形装饰(图七:6-8),还有个别是独立的蛇形器(图七:9)。

从上述材料可知,商周时期,蛇纹被广泛装饰于不同材质、不同器型的器物之上,青铜器上数量尤为丰富,且装饰模式多样,可以说蛇是商周青铜器最重要的几类写实动物纹饰之一。另一方面,包含蛇纹的青铜器也广泛出现于中原之外的青铜文化之中,证明当时不同地方社会对蛇可能已经产生了某些共同认识,因为青铜对于任何地方社会都是珍贵的资源,在其上铸造蛇纹应与精神、信仰、观念等相关,这从一个侧面反映了商周时期精神领域的“一体”化发展趋势。

四、人蛇之变:从“人蛇相伴”到“半人半蛇”

商周时期有一类较为特殊的“人蛇”主题,人和蛇的元素共同出现,按照人蛇关系可分为“人蛇相伴”和“半人半蛇”两类。

“人蛇相伴”类型包括两种形象:一种为“四肢盘蛇”(图八:1-4):蛇纹盘绕、覆盖人的四肢。一种为“头近蛇口”(图八:5-7):人头靠近张开的蛇口。笔者认为,“四肢盘蛇”表现了巫觋在仪式中操蛇作法的形象。商周时期,蛇是巫觋沟通人神的重要“伙伴”(工具),如《山海经》这部“巫觋之书”中有大量关于操蛇、戴蛇、衔蛇、珥蛇、践蛇的记载。而“头近蛇口”与“人虎”主题中的“人头进虎口”含义一致。艾兰认为虎口、蛇口都是“致命”的,象征了生死之界的入口,仪式中巫觋将头进入生死之界的入口,体现了“仪式性的死亡”,即“进入逝者的世界”,这是巫觋(萨满)能够沟通祖先的重要原因。

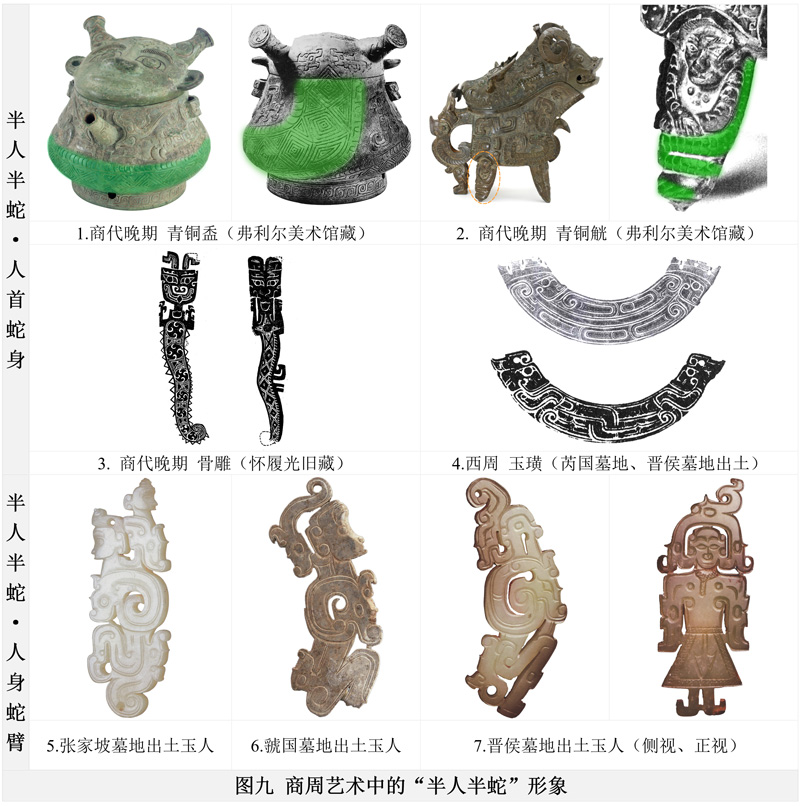

“半人半蛇”类型也包含两种形象:一种为“人首蛇身”(图九:1—4),人的下肢由蛇身替代;一种为“人身蛇(龙)臂”(图九:5—7),人的手臂由龙(蛇)纹替代。“人身蛇(龙)臂”的形象集中出现于西周早期,数量较多,其基本形式为:玉人呈侧视蹲踞状,胸部位置有一蜷曲的龙(蛇)纹,头顶常有呈张口状的龙(蛇)纹。躯干处的蜷曲龙(蛇)纹表现的究竟是胸部还是手臂,晋侯墓地的正面玉立人(图九:7)给了答案,该玉人双手均为龙(蛇)形,可证明替代的是双臂而非胸部,侧视玉人是将“蛇臂”蜷曲起来而形成的。

“人蛇相伴”与“半人半蛇”两种类型是否存在关联性呢?笔者在《早期“人蛇”主题研究》中指出:两者实质上表现的是相同的内容,后者是前者的抽象化、象征性表现。

从“上肢盘蛇”到“人身蛇臂”。从上肢盘蛇的形象演变图(图十:1)可以看到:妇好墓玉人的上肢被蛇纹完全覆盖,蛇与手臂呈现出一体化趋势。而到了西周时期,手臂直接用蛇纹替代,如晋侯墓地玉人,其正面、侧面都表现了这一特点,以此来象征蛇与手臂融为一体,蛇成为人体的一部分。

从“下肢盘蛇”到“人首蛇身”。从下肢盘蛇的形象演变图中(图十:2)可以看到:虎卣中人物双腿上有两条浮雕蛇纹盘绕;而在骨雕中,双腿由于蛇的缠绕而隐没;再看觥足上,人物直接表现为人首蛇身。加之三者都具有“人首入虎口”的特征,由此可证明它们表现了相同的主题。从蛇处于腿上、到蛇盘绕而使腿隐没,再到下肢蛇身化。可知“蛇身”来源于双腿盘蛇的形象,经演变最终蛇身融入人体,呈现“人首蛇身”的形象。

蛇因其地下穴居、毒素致命、蜕皮新生等特征,体现出与逝者、死亡、重生等观念的关联性。通过蛇与祭祀礼器、墓葬等遗存的关联,我们可以推测在三代信仰中,蛇既与逝者世界相关(蛇生活于地下,毒素致命),又具有能够穿越生死的能力(蛇可蜕皮重生,并能够打破地下与地上的界限,即逝者与人间的分隔)。

因此,“人蛇”主题可理解为巫觋操持蛇这种具有穿越生死界限能力的特殊动物,借助其能力在祭祀仪式中沟通人神、祖先。“人蛇”主题中的“人蛇相伴”类型较写实地刻画了巫觋操蛇施法的场景,而“半人半蛇”类型则象征表现了巫觋对蛇特殊能力的同化与占有。

五、东周之后:“灵”“俗”并存、“圣”“恶”杂糅的蛇

新石器时代至西周,蛇被装饰于礼器上、墓葬中,巫觋借助蛇的能力打破分层宇宙、沟通人神祖先,蛇整体上体现出“神圣性”。东周之后,蛇的文化属性变得复杂化,既有对前代神人操蛇、人首蛇身形象的传承,同时出现了打蛇、咬蛇、蛇戏等新类型。

“神圣”的蛇。战汉之后,文物中所见“神圣”的蛇形象主要包括:神人操蛇形象,人首蛇身的伏羲、女娲形象;蛇与龟结合成为“四神”之“玄武”;十二生肖中的“蛇神”(常以蛇首生肖俑、蛇纹墓志刻纹、生肖镜等形式存在)。这些形象多是对前代蛇文化属性的传承,其中神人操蛇、人首蛇身的形式、龟蛇组合(图二:2,图五:3),其实在东周之前均已出现。

整体而言,东周后蛇的神圣性逐步降低,并向世俗化、不祥化发展。这点在“人蛇”主题中表现得最为明显(更深入研究可见练春海、武灵《汉代操蛇神人图像研究》)。

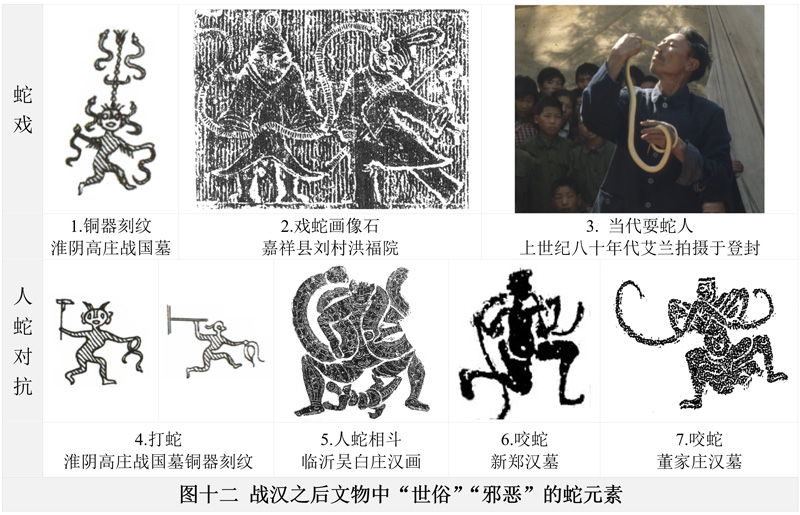

“世俗”的蛇。汉代,蛇戏成为百戏之一,颇受欢迎,如张衡的《西京赋》中就有“水人弄蛇”的描述。文物中也有不少蛇戏表演的形象,此类蛇戏至今仍有传承(图十二:1—3)。从商周时期巫觋操蛇作法,到汉代后的蛇戏表演,蛇的神性不再,成为世俗娱乐的道具。

“不祥”的蛇。当蛇渐渐褪去由敬畏而产生的“神圣”后,这种会伤人甚至致命的生物更为人所厌恶,谁也不愿碰见,“故相问无它(蛇)乎”(《说文解字》)。普通观念中蛇渐渐成为不祥或邪恶的象征,所以有“见两头蛇者死”的谚语(《新论•春秋》),故常通过斩蛇来拔除不祥,如张衡在《东京赋》记载的傩仪中就包含“斩蜲蛇”。基于这一观念,战汉文物中有诸多表现人蛇对抗的形象(图十二:4—7)。

通过对早期蛇文物的梳理,可以看到,随着历史的发展,人们对蛇的观念从由本能恐惧带来的敬畏,逐步变为敢于对抗和征服。正如张光直指出的:在商代及西周早期,纹饰中的动物似乎具有很大的神力与支配性,人仅有被动的与隶属性的地位;到了春秋战国时期,动物似乎不复具有那种神奇的力量,人则变成了动物的征服者(张光直《商周神话与美术中所见人与动物关系之演变》)。这种变化是人改变自然能力的体现,更反映了人对世界认识的提升。当今,人们逐步认识到蛇所具有的更多元的科学价值,无论是基于蛇的仿生学研究、医学与生物学研究,还是灾害预警研究等,都具有广阔的前景和极高的应用价值。蛇,这种人本能就会感到“惊恐”的神奇生物正在带给我们越来越多的惊喜。

说明:

1.器物图中绿色部分为笔者所添,以突出表现蛇纹。

2.器物图片来源于考古发掘报告、简报、文物图录、博物馆网站等;蛇类图片来自《中国蛇类图鉴》《中国蝮蛇》等,篇幅所限,不再一一注释。

3.文中的若干观点源自与美国达特茅斯大学艾兰教授(Sarah Allan)的讨论,特此感谢。

(作者系河南大学考古文博系副教授)