摘 要:准确识别国际组织负责人潜质和成长路径特征,是有计划培养和成功推送国际组织人才的重要基础性工作。当前,相关研究缺乏方法路径创新,而引入集体传记法能够分析相关群体及其与社会结构和社会变迁的相互影响。以联合国教科文组织为例,该组织是助力发展中国家教育、科技、文化事业进步的专门机构,运用集体传记法对其总干事群体进行分析,能够清晰勾勒出这一群体的典型画像、职业成长路径及变化趋势,有利于开拓国际组织人才培养的视野与思路,为发展中国家有效识别、培养相关国际组织负责人提供更多参考。当然,集体传记法也有其自身的局限性,研究者在诠释群体特征及其与社会深层次互动时应谨慎行事。

关键词:集体传记法;国际组织;联合国教科文组织总干事;职业生涯

作者王中奎,上海市教育科学研究院教育改革发展研究部副研究员(上海200032);胡啸天,上海海关学院党校工作部(继续教育部)讲师(上海201204)。

作为国际事务的协调机构,国际组织是国际和平与安全的重要维护者、全球经济和社会治理的引领者和推动者,也是多边合作的主要平台。在国际政治博弈中,国际组织已成为各国政府角力和争夺国际话语权的竞技台。其中,包括国际组织负责人在内的国际公务员对维护本国在国际事务中的合法权益、话语权和影响力发挥着不可或缺的作用。习近平总书记强调,要加强全球治理人才队伍建设,突破人才瓶颈,做好人才储备,为我国参与全球治理提供有力人才支撑。加大对国际组织人才的培养和储备,不仅需要长期战略布局,更需要准确识别、有计划培养具有担任国际组织负责人潜质和胜任力的人才。

一、集体传记法的研究路径及其应用

集体传记法是社会科学研究中重要的研究方法之一,它以特定群体为研究对象,能够对社会现象的深层细节进行展现,但仍需借助相应的理论框架进行深度分析和解释。在本文对联合国教科文组织总干事进行的集体传记研究中,同时借助了高阶理论,将高层领导作为重要变量纳入组织行为研究视域,阐释组织高层管理者可观测的背景特征与组织战略选择及运行的重要关系,以此分析该群体特征与更广阔社会结构和社会变迁的相互作用及影响。

(一)集体传记法的基本研究路径

集体传记法(prosopography)是学术界日渐重视的一种研究方法,最早用于19世纪后期的西方古代政治史研究中。进入20世纪,集体传记法在历史研究、教育学等诸多领域得到广泛使用。集体传记法以某一人物群体为研究对象,通常用于解决两个最基本的问题:一是政治行动的根源,如揭示隐藏在政治言论下更深层次的利益、分析政治团体的社会和经济关系,以及政治机器的运作方式等。二是社会结构变迁和社会流动,如对特定(通常是精英)地位群体社会角色的分析,尤其是随着时间推移群体的职业或经济阶层的变化等。尽管学者对集体传记法的定义见仁见智,但都强调对某一群体共同特征的关注,并由最初关注历史人物的人口统计学背景特征以描绘“群体画像”,逐步应用到搜集一群人的传记信息加以系统分析。

作为考察某一特定群体的社会科学研究方法,集体传记法在具体使用过程中有两种不同的研究路径。一种是关注精英人士的精英学派(elitist school),这类研究主要关注的是对政治精英、科学家和文化精英等的研究,比较有代表性的研究成果是中国历代人物传记资料库(CBDB)。该资料库早期由美国汉学家郝若贝(Robert Hartwell)建立,后由哈佛大学费正清中国研究中心持续建设,目前已成为海内外开展集体传记研究的重要资料库。集体传记法的另一研究路径则是强调对普通人群的关注,即大众学派(mass school)。该路径在法国年鉴学派,尤其是埃马纽埃尔·勒华拉杜里(Emmanuel Le Roy Ladurie)的作品《蒙塔尤:1294—1324年奥克西坦尼的一个山村》中得到了淋漓尽致的体现。

集体传记法的两种路径都产出了大量研究成果。其中,精英学派主要对数量有限的精英(如权力精英)在家庭、婚姻、教育等方面的联系与互动进行分析,以揭示群体成员及群体间的社交网络和经济纽带。大众学派则更具社会统计学偏好,更加关注并验证数量较大群体的多维变量间的数据关系,以发掘现象或事件背后的原因或相关性。虽然精英学派和大众学派具有明显的差异,但二者都关注人物的群体特征,关注个人与社会结构间的相互关系,探讨个人发展历程与社会整体性发展和变迁的细致连接。

(二)集体传记法的具体应用

二、以联合国教科文组织总干事群体为例的分析

在本研究中,对联合国教科文组织总干事群体进行集体传记法研究,需要从多种渠道收集获取目标群体的传记信息,这些信息主要来源于:(1)联合国教科文组织档案数据库;(2)曾任职部门(如大学、国家政府部门)提供的有关履历;(3)个人以及权威网站获取的有关信息等。同时,还需要从人口学变量和选定的理论框架或视角等特定维度对集体传记材料进行定量分析。这种定量分析能够反映材料集合的差异与共性特征,有助于研究向纵深方向不断延展。此外,借助联合国系统国际公务员有关数据,兼顾对联合国系统D级及以上职等职员总体特征的把握,对相关数据和资料进行分析后主要发现如下:

(一)国籍及任期:欧美等西方国家主导,任期逐步规范

联合国教科文组织至今产生的共计10位总干事和1位代理总干事中,有9位来自欧洲和北美国家,只有2位(塞内加尔的姆博、日本的松浦晃一郎)来自非洲和亚洲,且这2位均在西方国家接受高等教育,并长期在西方国家工作。同时,除博德、姆博和博科娃三位来自发展中国家外,其他人员均来自发达国家,尤其是欧美国家,这一特征基本反映了国际组织领导层由欧美把控的现实。2019年底,联合国秘书处D级及以上职等员工中,来自发展中国家的职员占比为42.6%,而来自发达国家的职员占比为57.4%。此外,从联合国系统中专业及以上职类工作人员的区域代表性来看,来自西欧和北美国家的人员无疑仍是最多的。

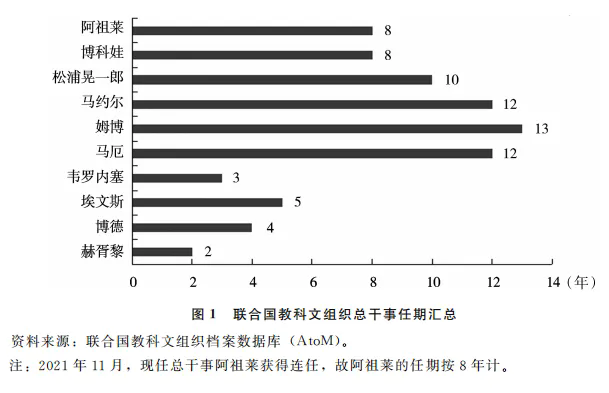

从任期时间长短来看,联合国教科文组织总干事平均任期为7.3年。其中,由于联合国教科文组织初建立时期英国、法国和美国的政治博弈,赫胥黎的任期最短(2年);任期最长的是姆博,长达13年之久(见图1)。2001年,联合国教科文组织大会第31届会议决议规定,从下一任联合国教科文组织总干事选举起,总干事任期由6年改为4年,最多可连任两届。这也是松浦晃一郎任期为10年的原因。

(二)教育背景:毕业于世界一流大学且拥有多元的学科背景

(三)任职年龄和职业经历:集中在50—65岁之间,任职前多具有国际组织的工作经验

根据本文研究数据统计显示,联合国教科文组织总干事初任职时的平均年龄为53岁。其中,初任职时年龄最大者为松浦晃一郎(62岁),年龄最小者为阿祖莱(45岁)。从联合国教科文组织工作人员的职级结构看,专业及以上职类职员平均年龄为45.8岁,一般事务及有关职类职员的平均年龄为46.2岁,所有工作人员的平均年龄为46.0岁。

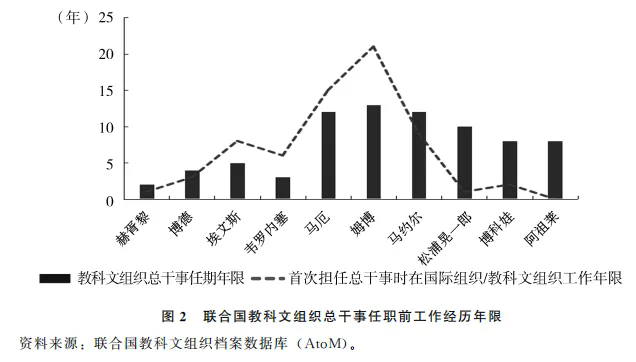

从担任联合国教科文组织总干事前的职业经历来看,一是绝大多数总干事具有在该组织或其他国际组织任职的工作经验;二是总干事已由知识分子转向职业官僚和政治精英。从具体数据来看,在首次当选总干事之前,历任总干事在联合国教科文组织或其他国际组织任职的年限平均为6.6年。如,姆博1953年开始在该组织就职,至1974年首次出任总干事,其已在联合国教科文组织工作21年;马厄1962年首次担任总干事时已在该组织服务16年。然而,新近三位总干事首次担任该职位之前,在联合国教科文组织或其他国际组织任职的年限与以往相比明显较短。如,松浦晃一郎只有一年,博科娃为两年,阿祖莱甚至在担任总干事前没有任何国际组织任职经验(见图2)。

基于思想实验室、信息交流中心等职能定位,联合国教科文组织自创建之初就与知识分子保持着紧密的联系。历任总干事中,大多数为学科专家或具有教育管理工作经验。如,赫胥黎是伦敦(大学)国王学院教授,博德曾是墨西哥城市大学教授、国家教育部长,泰勒(代理总干事)是美国路易斯维尔大学校长,埃文斯是美国普林斯顿大学教授,马厄曾是哲学教授,姆博曾是历史地理教师、担任过塞内加尔教育和文化部长,马约尔是生物学教授、担任过西班牙教育与科学部长等。然而,自松浦晃一郎开始,这一职业经历传统被打破。松浦晃一郎、博科娃均为职业外交官出身,阿祖莱则曾是法国文化部长。

(四)性别比例:女性占比偏少,逐渐走向性别均衡

(五)家庭社会经济地位:父母职业及教育背景呈现多元化

结合上述联合国教科文组织总干事群体知识分子色彩日益弱化,逐步向职业官僚和政治精英转变的趋势,以及2009年博科娃、2017年阿祖莱两位总干事竞选过程中动用的外交资源来看,联合国教科文组织总干事职位的竞选将会越来越政治化。在获得所属国政府大力支持的同时,具有政治、经济和文化优势的家庭背景是成功竞选总干事职位的重要因素之一。

三、方法优势与局限

(一)职业发展路线重构:从文化精英到政治精英

(二)任职能力多元:社会性认知的需要

尽管联合国教科文组织负责人作为技术官僚的身份在不断削弱,但国际组织内部仍活跃着大量的技术专家,并在各类国际事务中扮演知识专家的角色。作为知识主体,国际组织代表着对国际事务的专业重组及深度参与。一方面,国际组织在现代社会中的作用并不局限于国际政治舞台;另一方面,国际组织的实践正朝话语论证的方向转变。

联合国教科文组织也不可避免地被卷入这一潮流中,2000年以来的各种政策倡议和报告文本均体现了这一特征,且总干事人选均为各国政治精英,具有强大的外交和公关能力。面对崭新的全球局势,联合国教科文组织总干事社会认知能力的重要性日益提升。这种能力促使总干事对外以强大的公关和外交方式展现该组织更强的话语实践,对内有效处理复杂知识问题,推动知识的运用和认可,以此获取源源不断的资金投入,保障组织日常运转。对社会认知能力的重视,既是对日益复杂且不确定的国际秩序的回应,也是对关乎人类社会与全球重大命题的效率式追求。

(三)非正式政治关系的削弱:组织内精英生产循环的动荡

对联合国教科文组织总干事职业经历的深入分析发现,赫胥黎、马厄、博德和埃文斯均参加过联合国教科文组织1945年的筹备大会。其中,赫胥黎是该组织筹备委员会执行秘书,马厄是秘书处成员,博德是墨西哥代表团团长,埃文斯是美国代表团成员。由此可见,这些总干事群体拥有较多该组织内部的非正式政治关系,他们能够增进相互间信任,提供开展长期合作的契机。随着松浦晃一郎的上任,联合国教科文组织进行了新一轮改革。此时,对该组织负责人的评价和选任更多关注的是其政治成就。这既是世界各国对关乎人类社会未来发展议题的共同关注,也是各国在国际组织进行政治角力的集中表现。

松浦晃一郎之前的历届总干事,均在该组织内部有着长期的任职经历,且具有丰富的非正式政治关系,可谓该组织内部产生的国际政治家。而松浦晃一郎及其之后的两位总干事,均是由联合国教科文组织外部产生的政治精英,其在该组织内部的任职经历比较匮乏。这种转变体现了联合国教科文组织内部传统精英生产循环的动荡。

〔本文注释内容略〕

原文责任编辑:张萍 陈茜