学术期刊作为科研界承载思想、促进对话、推动创新的重要平台,是知识生产的重要阵地,也是自主知识体系建构过程的生动镜像。本文对党的十八大以来政治学与公共管理学领域的部分学术期刊进行文献计量分析,从多个维度刻画当前该领域学术共同体的建设情况。为更好地理解中国本土学术研究在议题设置、学术交流讨论等方面的情况,本文根据期刊主办机构国别、文献语言类别这两个维度对学术期刊进行分类,并基于比较逻辑展开三方面分析:其一,分析学术期刊的出版频率和文献篇幅,以助于理解学术知识生产的公开表达空间及其具体容量;其二,分析期刊的研究议题演化趋势,理解其与理论突破、政策转向与实践背景之间的关系,以助于掌握学术界发展、学科知识积累的规律与面临的挑战,帮助推动相关学科朝着更加独立自主的方向迈进;其三,分析学术知识生产的研究群体,包括研究机构和研究者个体在国别上的特征,以助于理解整个学术共同体内部的主体性特征、思想互动和竞争过程。通过初步呈现全景式、多维度分析,本文尝试为探索中国特色政治学与公共管理学的未来发展方向提供可能的启示。

一、研究方法与数据来源

本研究主要通过文献计量方法分析本土政治学与公共管理学期刊的发展态势来讨论国内自主知识体系建构进展。本文开展的文献分析的数据收集、清洗具体步骤如下。

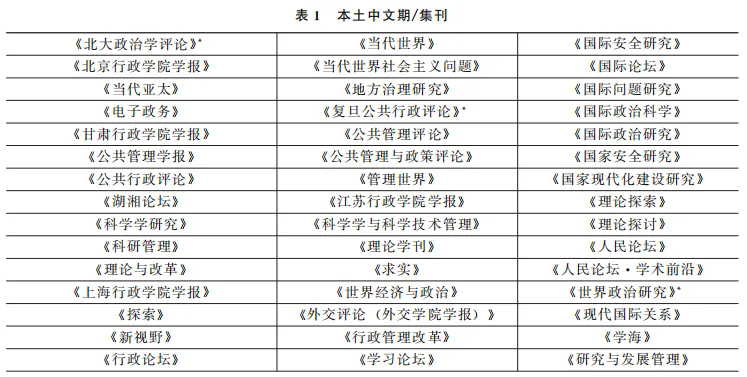

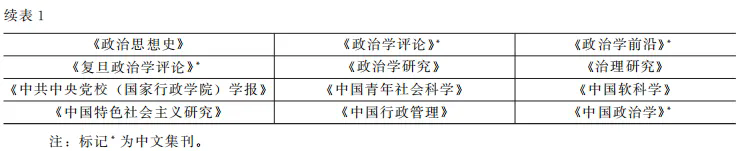

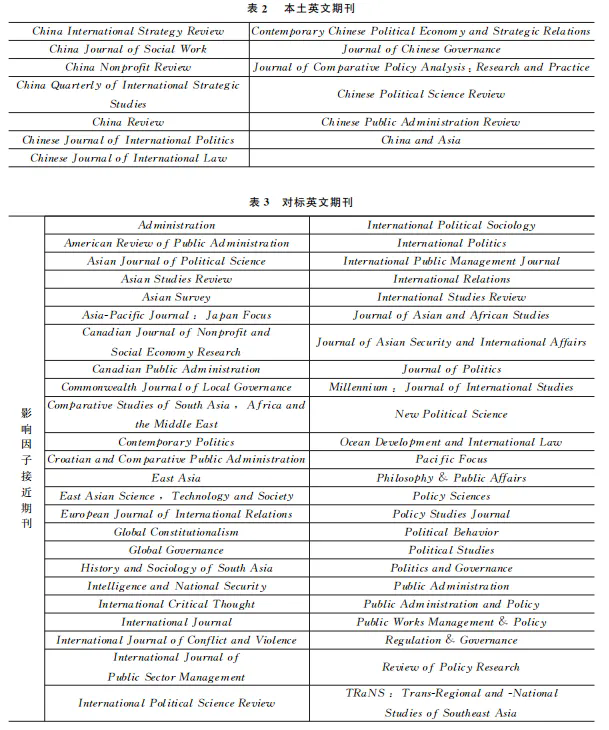

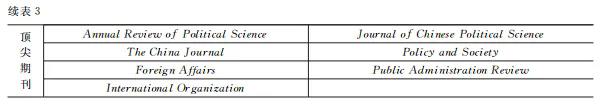

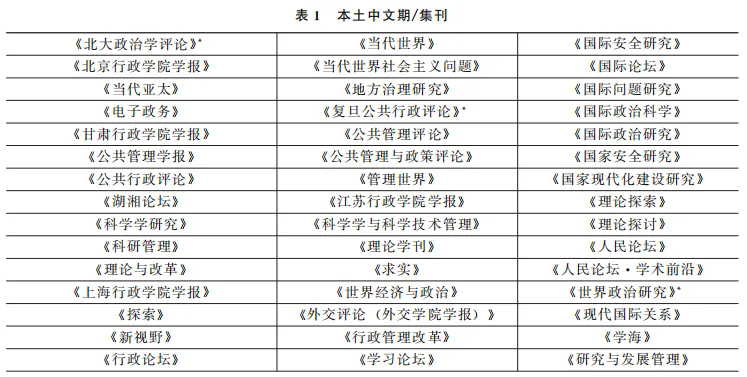

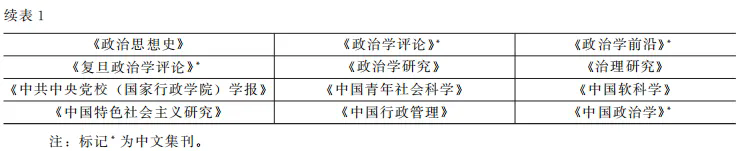

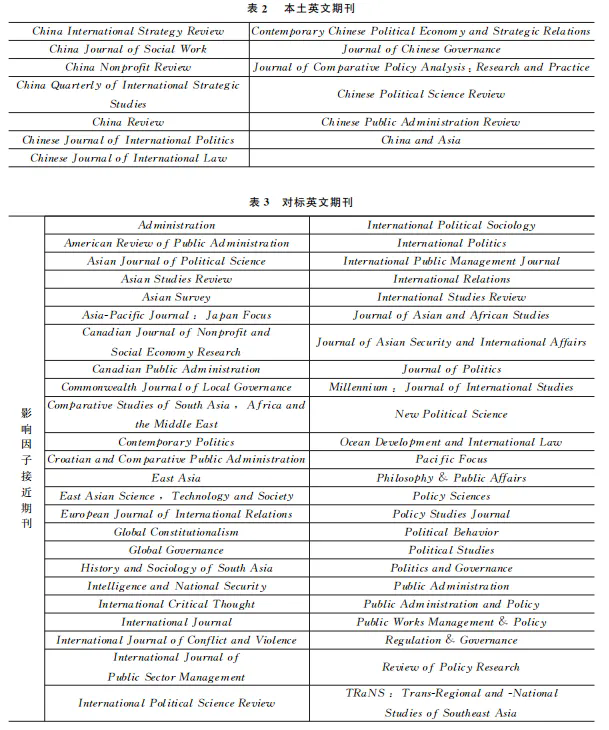

(1)期刊选取:为了保证数据的代表性、权威性和针对性,分为国内机构主办的本土中文期刊和集刊、国内机构主办的英文期刊,以及对标英文期刊(非国内机构主办)三类呈现,以上三类分别简称为“本土中文期/集刊”“本土英文期刊”“对标英文期刊”。本土中文期/集刊部分,选取同时为AMI核心与CSSCI的政治学与公共管理学期/集刊,共57本,其中期刊50本,集刊7本;本土英文期刊部分选取Scopus收录、国内机构(含港澳,不含台湾地区)主办的政治学与公共管理学,共13本;为比较国际政治学与公共管理学发展情况,本文还选取与本土政治学与公共管理学影响因子接近(48本)以及政治学与公共管理学顶尖期刊(7本)进行分析,共55本。以上三类共选择期刊125本;具体目录见表1、表2和表3。(2)文献检索:本文将检索的出版年度范围设定为党的十八大以来,具体文献数据采集时间范围为2012年1月1日至2025年1月10日。(3)数据清洗:本文对检索获得的文献进行了筛选整理,手动剔除了无意义的投稿要求、访谈、报道等文章,分别在以上三类期刊中获得78314、2890和27847篇有效文章。

本研究运用文献计量方法,借助文献计量信息可视化软件CiteSpace,对样本文献展开系统的数据分析与处理,并绘制知识图谱,包括关键词聚类图、关键词时间线图以及关键词突现图,揭示该领域的核心研究力量(如核心作者群体与重要研究机构)、研究热点的聚焦方向、前沿动态的发展走向以及知识演进的内在态势。

二、期刊出版概览

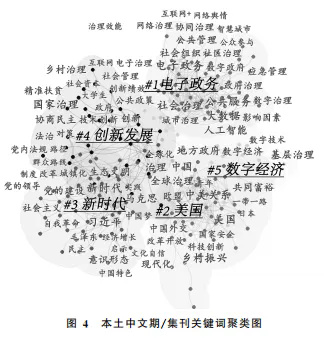

期刊出版频率可视为学术生产的节奏,文章篇幅则反映期刊为学术表达提供的空间,这些指标反映了期刊的组织运行特征。从期刊出版频率来看(见图1),本土中文期刊以双月刊为主,占比高达62%;其次是月刊(22%)和季刊(12%);半月刊的比例较低,仅占4%。中文集刊以半年刊为主要类别(占71.4%),少量为季刊(28.6%)。本土英文期刊则以季刊为主,占比高达69.2%;双月刊和半年刊各占15.4%。对标英文期刊中,季刊最多,占比达69.2%;半年刊和双月刊各占9.1%,月刊和年刊各占1.8%,此外还有8种其他类别期刊。整体来看,本土中文期刊出版频率最高,对标英文期刊居中,而出版频率相对低的是中文集刊和本土英文期刊。出版频率越高、文章数量越多,往往意味着该期刊尝试在学术共同体中争取更多的“发言”机会和更广的作者覆盖面。就这些指标而言,本土中文期刊的出版频率显著高于英文期刊,这彰显了中国本土学术期刊依托庞大的国内的学术共同体,已经在绝对规模上形成了较显著的生产力。

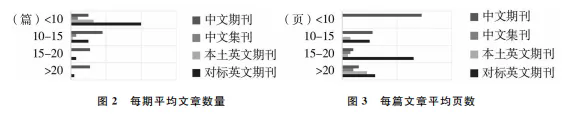

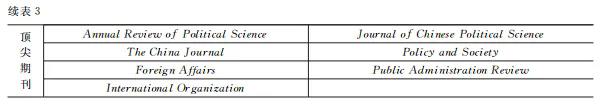

从每期平均文章数量来看(见图2),本土中文期刊每期平均文章数最高,主要集中在10—15篇之间,共有18本期刊,占比最高,其次是15—20篇(11本)和少于10篇(10本),而平均文章数在20—25篇的有7本,超过25篇的仅有4本。中文集刊的文章数量相对集中,少于10篇的占比最高(4本,占57.1%),其次是10—15篇(3本,占42.9%)。本土英文期刊中,大部分期刊每期刊登文章都少于10篇(12本,占92.3%);仅有1本期刊例外,其每期文章位于10—15篇之间。而对标英文期刊以每期少于10篇的为主(40本,占72.7%),其次是10—15篇(10本,占18.2%),而15—20篇之间的期刊仅有3本,超过25篇的只有2本。整体来看,本土中文期刊每期平均文章数普遍高于中文集刊、本土英文期刊和对标英文期刊,中文集刊和英文期刊则以少于10篇的期刊为主。

从每篇文章的平均页数来看(见图3),本土中文期刊的页数主要集中在10页以下,共有29本期刊,占比相对较高;中文集刊则主要集中在15页及以上;本土英文期刊页数超过20页的期刊数量显著,占比最高;而对标英文期刊的页数分布较为均衡,但同样以15页及以上区间为主。本土中文期刊的每篇文章平均页数普遍少于本土中文集刊、本土英文期刊和对标英文期刊。尽管我们不能简单地认为,在学术出版中“短与快”就必然不好,但本土英文期刊与对标英文期刊的“长与慢”则意味着它们可以为每位作者提供更充分的著述空间;在其他条件相当的情况下,更大的著述空间有助于学者更充分地开展实证研究或更系统地开展理论讨论,从而有利于讨论复杂问题和基础性问题。

三、研究主题比较

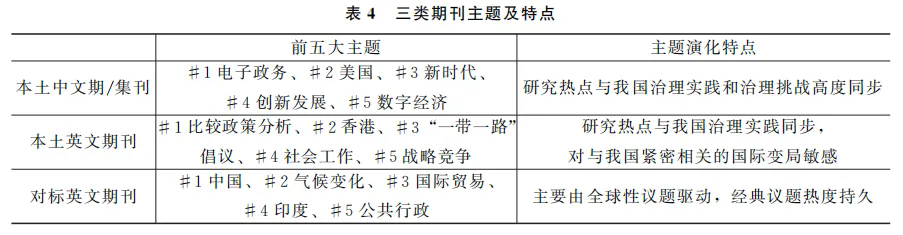

主题演化分析聚焦于追踪特定研究领域内核心议题及关键词的变化情况,刻画研究主题及关键词在不同时间阶段的出现频次、关联强度与结构位置,揭示该领域知识图谱的变迁路径与内在逻辑,从而展现研究问题的界定方式如何随时间演进,有助于深入洞察那些驱动议题转向的理论突破或实践背景。特别是,自党的十八大以来,中国在科技创新、产业升级、社会转型与全球治理等领域发生系统性变革,这为学术研究提供了新的实证经验和研究任务。

(一)本土中文期/集刊

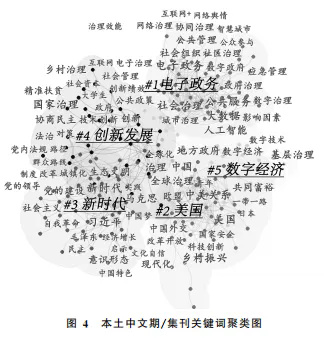

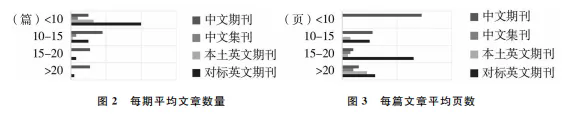

党的十八大以来,本土中文期刊与集刊的研究主题呈现多元化发展趋势。从CiteSpace生成的关键词聚类图(图4)中可以看出,研究主题主要集中在五大领域:“电子政务”“美国”“新时代”“创新发展”和“数字经济”。图示中的关键词节点大小反映了关键词的出现频率,节点越大说明该关键词在所分析的研究中越重要;而关键词之间的连线与密集度则揭示了研究主题之间的关系紧密程度。

“#1电子政务”主题在图中显示最为突出。该主题内的节点密集且关键节点较大,反映了数字化治理模式在近年来中文政治学与公共管理学期刊所刊登论文中的核心热点地位。该主题涵盖电子治理、政府数据开放、数字政府建设和应急管理等内容,充分展现了在过去10多年里信息技术的飞速发展推动了政府治理现代化转型这一趋势。“#2美国”这一主题紧随其后。从该主题内包括的关键词来看,相关的讨论主要集中在国际关系领域,尤其是自特朗普任期以来中美大国竞争背景下的外交政策分析;同时该主题也涉及中欧关系、碳中和等全球议题,体现了近年来国内学者对国际政治、国际关系的密切关注。“#3新时代”主题主要涵括了与中国特色社会主义相关的理论发展,相关的关键词涵盖习近平、文化自信、理论武装、党的建设等,体现了理论与实践相结合的研究特点。“#4创新发展”则聚焦城市化、经济增长与公共财政,围绕短周期发展模式与创新驱动发展战略展开,反映了经济结构调整的研究热点。最后,“#5数字经济”主题集中探讨数字技术在社会治理、科技创新和共享经济中的应用,相关研究涵盖数字技术、共享经济、科技创新、互联网、创新绩效、社区治理、大学生和乡村振兴等内容,展现了数字化转型在社会治理和经济结构调整中的重要作用。

整体来看,这五大主题不仅反映了党的十八大以来公共管理领域的研究重点,也揭示了国内外社会政治经济发展对该领域研究的深刻影响。图中密集的连线进一步表明,这些主题之间存在紧密联系,共同构成了当前研究的理论框架与实践逻辑。

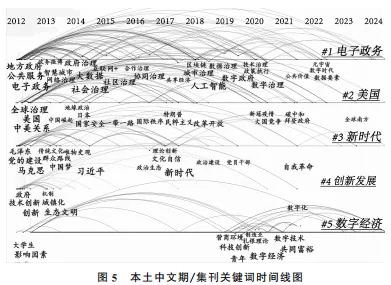

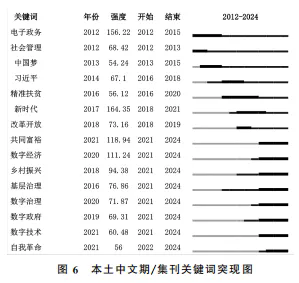

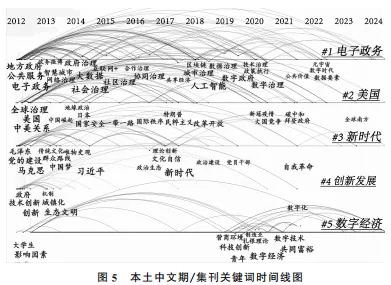

从时间维度上看,各主题在时间线上的演化趋势如图5所示。关键词之间的连接线越多,说明该领域研究的关联性和活跃度越高。热度高的主题关键词在时间线上分布密集,且持续出现在多个年份中。其中,“#1电子政务”主题的研究从2012年开始关注地方政府和公共服务,随着数字技术逐步成为公共治理的基础设施,数据治理本身和智慧城市等新概念被逐渐引入;而2020年后,元宇宙等新兴技术和概念又被引入公共治理领域,并推动了人们对数字政府的讨论。而“#2美国”这一主题的研究热度则明显是在2016年特朗普第一次当选美国总统时开始迅速增加的,此后中美关系及全球治理等关键词频繁出现,反映了国内学术界对国际政治、国际关系的密切关注。而“#3新时代”这一主题的讨论热度则贯穿党的十八大以来迄今的整个时间线,文化自信、理论创新等关键词始终占据重要地位,体现了中国特色社会主义理论发展的连贯性与理论引领作用。“#4创新发展”主题呈现从城镇化与生态文明向技术创新和经济增长逐步延伸的趋势,反映了创新驱动在推动经济高质量发展中的核心作用。在2012年前后,图 6本土中文期/集刊关键词突现图 该主题的研究主要围绕城市治理、基础设施建设展开;随着创新驱动发展战略的提出,数字化逐渐成为研究热点,反映了创新在推动经济结构调整和可持续发展中的核心作用。“#5数字经济”主题在2015年之前的研究体现得较少;但在2018年后,数字技术、未来产业等该主题下的关键词在文献中迅速增加;而2020年后,该主题的研究焦点进一步转向共同富裕与社会创新,揭示了数字经济在学术讨论中逐步从技术到产业再到制度创新,不断深化的趋势。

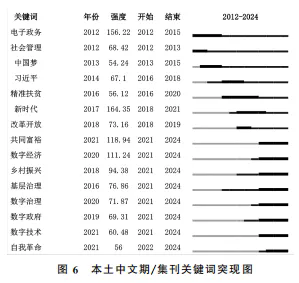

图6展示了本土中文期/集刊强度排名前15的突现词。突现词是指在短时间内被大量引用,从而在引用历史中呈现出显著突增现象的关键词,关键词突现图可以揭示某些关键词在特定时间段内的爆发性增长,反映了学术界对某些议题的集中关注或快速反应。“精准扶贫”和“改革开放”在2016年至2020年间突现,反映了这一阶段国家对脱贫攻坚和深化改革开放的高度重视,以及学术界对这些政策的积极响应。而“数字经济”和“共同富裕”在2021年后的突现,则表明学术界对数字化变革和共同富裕战略的快速反应,揭示了研究热点与国家发展战略的高度同步。这种快速反应不仅体现了学术研究的敏锐性,也为政策制定和技术应用提供了理论支持。

本土中文期/集刊的研究热点高度聚焦于国家治理实践与政治发展议程,体现出显著的实践导向特征。“#1电子政务”“#5数字经济”等主题长期占据核心位置,反映出数字化转型对公共管理、国家治理等领域明显的深刻影响。这些文献推动数字治理成为政治学与公共管理学的前沿议题,回应了国家数字中国战略,也体现出本土研究对聚焦理解和解释中国发展的实践变化。与此同时,“新时代”“创新发展”“文化自信”等关键词频繁突现,恰好也从另一个角度说明自主理论的建构正逐步内化为国内学术共同体的核心议题,体现出国内政治学与公共管理学共同体逐步脱离对西方概念、西方框架的跟随,聚焦于构建中国自主理论体系。此外,“精准扶贫”“共同富裕”等突现词也与国家重要政策节点吻合,说明本土学术期刊在议题设置上与国家战略是同频共振的,实现了知识生产与政策探索、政策实践之间的耦合。

(二)本土英文期刊

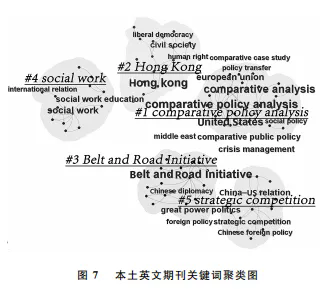

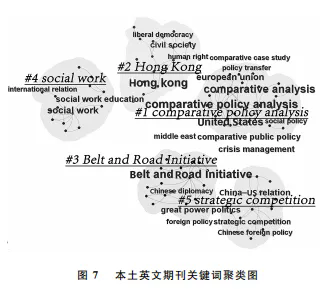

党的十八大以来国内机构主办的英文期刊的关键词聚类图凸显出五大主题:“#1比较政策分析(comparative policy analysis)”“#2 香港(Hong Kong)”“#3 ‘—带一路’倡议(Belt and Road Initiative)”“#4 社会工作(social work)”以及“#5 战略竞争(strategic competition)”(见图7)。“#1比较政策分析”主要体现了学者对中外政策过程和治理模式的国际比较的兴趣,其具体关键词涵括了政策转移、比较案例研究等。“#2香港”则是这一时期由于众所周知的原因而出现的热点主题,反映了该时期学者在英文学术媒介对中国香港特区政治及社会风波的集中关注。“#3‘一带一路’倡议”涵盖大国政治、中国外交等关键词,充分展现了“一带一路”倡议在学术界的讨论热度。“#4 社会工作”主题则主要围绕社会工作教育(social work education)展开,体现了学术界对社会治理与公共服务领域的持续关注。“#5战略竞争”主题则同样反映了人们在这一时期关注中美关系、外交政策等议题,体现了中国在相关领域里对国际战略格局变化的密切关注。

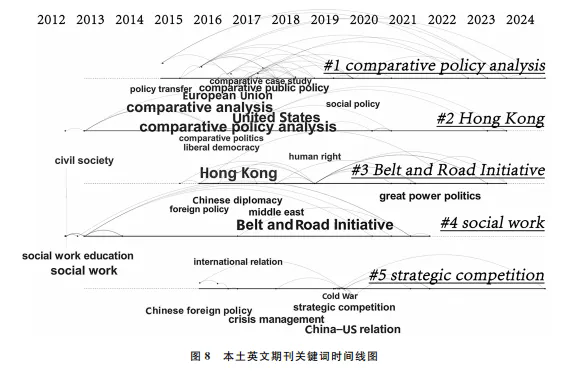

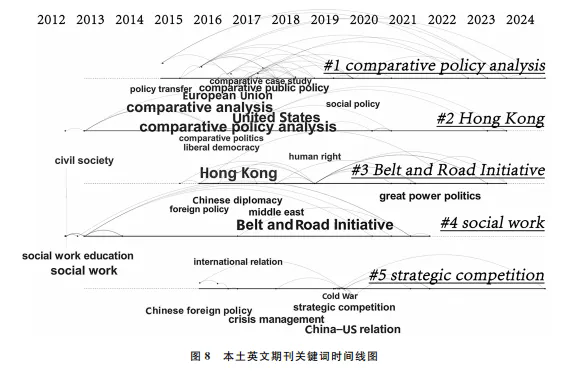

从时间维度的分析也同样能很好地呈现国内机构主办英文期刊自党的十八大以来关键研究议题的演化趋势,如图8所示。“#1比较政策分析”主题较为持续和稳定,研究重点集中在政策转移、比较分析及欧盟等议题,展现了学术界对全球范围内政策过程和治理模式的深度比较兴趣。“#2香港”主题同样也贯穿整个时间线。“#3‘一带一路’倡议”主题自2015年后热度就迅速上升,研究主要围绕相关的外交政策、中东等内容展开。而“#4社会工作”主题的稳定性则显示出人文社科领域中社会服务、教育政策方面的研究持续性。“#5战略竞争”主题的研究则集中在2016年后爆发,伴随中美关系的紧张局势,其关键词包括中美关系、危机管理及冷战,凸显国际战略格局变化对中国学术研究的深远影响。

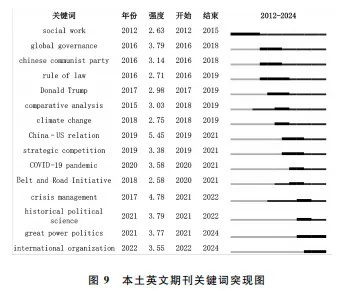

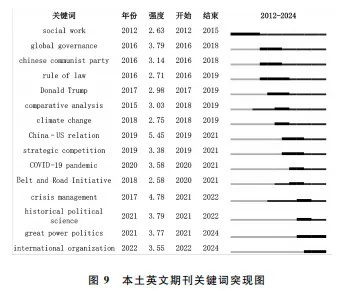

关键词突现分析则揭示了不同研究议题在特定时间段内的爆发性增长(见图9)。“中美关系(China-US relation)”和“战略竞争(strategic competition)”在2019—2021年突现,反映了这一时期中美关系紧张显著影响了学术共同体的研究重点;新冠疫情所带来的全球公共卫生危机,使得“新冠大流行(COVID19 pandemic)”在2020—2021年集中突现,这是当时学术界对危机应对和治理模式集中探讨的体现。进入2021年以后,“大国政治(great power politics)”与“历史政治科学(historical political science)”等关键词开始突现,反映出在后疫情时代背景下,学术界对大国关系演变及历史脉络重构的持续关注。

本土英文期刊在议题设置上兼顾国际性与中国特色,展现出在全球传播语境中建构中国立场的努力。关键词聚类“#3‘一带一路’倡议”“#5战略竞争”等,显示出本土英文期刊对地缘政治变局的高度敏感性。特别是“一带一路”作为中国提出的重要国际倡议,其在英文期刊中的高频出现,表明在中国学术共同体的内部诉求驱动下,主动将中国经验以国际语言表达,兼顾学术规范与本土关怀,努力将“地方性知识”推向国际学术场域。同时,“新冠大流行”“危机管理”等突现关键词,不仅体现本土英文期刊对全球性公共危机的快速反应能力,也说明了中国学术共同体强化了国际传播的及时性。比较而言,本土英文期刊突现关键词中涉及政治学和公共管理学基础理论概念相对少见,也说明当前本土英文期刊更偏向于现实问题导向的实证研究,尚未成为基础理论概念研讨的重要阵地。

(三)对标英文期刊

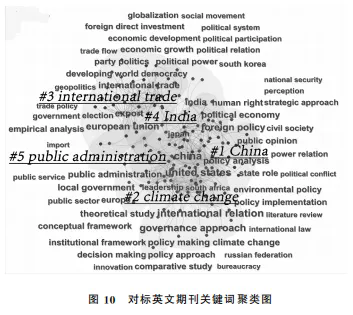

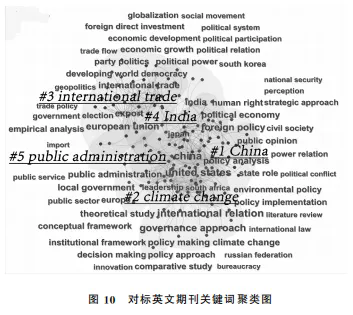

对标英文期刊的关键词聚类图(见图10)可以看出,自从2012年以来研究热点主要集中在:“#1中国(China)”“#2气候变化(climate change)”“#3国际贸易(international trade)”“#4印度(India)”和“#5公共行政(public administration)”。可见即便是在这些并非由中国本土机构主办的政治学和公共管理学期刊中,“#1中国”主题也是过去十多年研究的突出热点,其下关键词涵盖与中国相关的外交政策、全球战略、欧洲安全战略、中俄关系乃至日本等内容,涉及与中国和世界主要大国的关系,以及相应国际秩序重塑等方面。“#2气候变化”主题则聚焦于政策设计、政策扩散与环境治理等议题,涵括了“政策路径(policy approach)”“政策制定(policy making)”“政策分析(policy analysis)”等关键词,表明这些研究不仅关注气候变化的治理框架,还探讨了政策传播过程中社会结构和合作机制的重要性,关注全球气候变化治理中的实践路径。而在交代了前两个研究热点领域的背景后,“#3国际贸易”这一主题能够名列前茅就不难理解了,其下的“贸易政策(trade policy)”“外商直接投资(foreign direct investment)”和“经济发展(economic development)”等关键词揭示了在全球化体系发生重大变化时,学者对国际贸易政策、经济一体化、外商直接投资和发展中经济体等问题潜在变化的讨论。“#4印度”这个主题包括了“民主(democracy)”“社会运动(social movement)”“国家角色(state role)”和“人权(human rights)”等关键词,学者不仅关注印度国内政治制度、社会变迁和治理能力,还关注印度在区域和全球层面上的战略定位及其所扮演的角色。“#5公共行政”则是国际政治学与公共管理学的长期固有研究领域,涵括了“地方政府(local government)”和“公共部门(public sector)”等主要关键词,侧重于地方治理、公共服务和政策过程等议题。

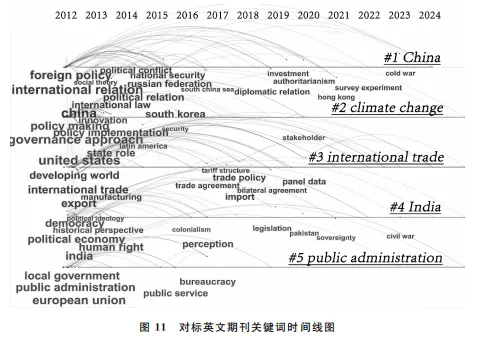

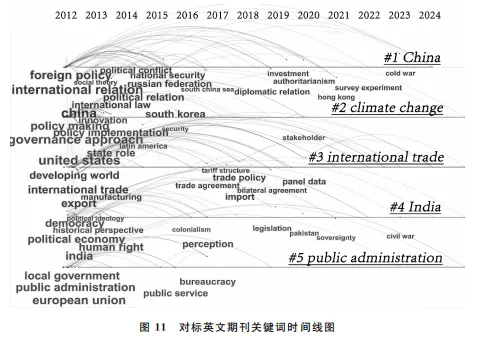

从时间维度来看,对标英文期刊的关键词特征如图11所示。“#1中国”相关主题在本文所考察的2012年后整个考察期内始终都占据核心地位,尤其在“一带一路”倡议提出后,与中国相关的外交政策、国际关系与地缘政治等研究一直都是学术界广泛关注的议题。“#2气候变化”主题同样贯穿整个考察期,研究主要聚焦于气候治理、国际合作与可持续发展等内容。“#3国际贸易”相关主题在2016年特朗普第一次当选美国总统后逐步升温,关键词涉及贸易政策、双边协议与经济影响等。而对“#4印度”主题的讨论,在2012—2015年期间关键词较少,主要是关于“民主”等议题的讨论;但在2016年后,该主题的研究活跃度增加,新的关键词如“主权(sovereignty)”“巴基斯坦(Pakistan)”“立法(legislation)”等开始出现。“#5公共行政”作为政治学公共管理学的一个主流话题,相关的关键词长期都有较高的讨论热度,涵盖地方治理、公共服务与政策执行等。

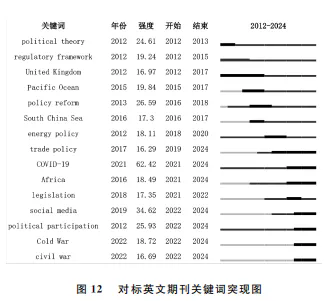

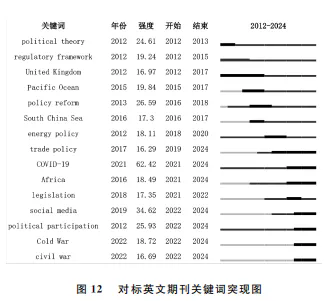

对标英文期刊的关键词突现分析呈现出几个鲜明特点(见图12)。第一,在2012年之后,较早突现的关键词为“政治理论(political theory)”和“监管框架(regulatory framework)”;这两个关键词是学科领域内的经典问题,不过“政治理论”的突现周期在2013年就结束了,而“政策改革(policy reform)”等关键词则成为重点。第二,2022年后,“社交媒体(social media)”“冷战(Cold War)”和“内战(civil war)”等突现,这与当时欧美内部的政治撕裂在时间上有较好的同步性。第三,出现了高强度的突现词,“新冠疫情(COVID19)”的突现强度高达62.42,远超其他关键词;而“社交媒体”的突现强度也高达34.62。 部分关键词在考察期内的突现时间较长,如“贸易政策”在2019年开始成为政策讨论的重点,“新冠疫情”相关内容则自2021年起在政策文本中凸显,并持续受到关注直至2024年(本研究的考察末期),表明这些议题具有更持久的学术影响力。

对标英文期刊的研究主题延续了国际政治学与公共管理学的经典议题框架,以“#2气候变化”“#3国际贸易”“#5公共行政”为代表,展现出其对全球性治理问题的持续关注。在这些期刊中,“中国”成为研究对象而非研究主体,其研究往往集中在中国的外交政策、经济战略或治理模式的外部影响,对数字治理、全过程人民民主等中国特色政治概念的关注度不高,凸显出西方主流期刊在议题设置上仍以西方经验为参照。对标英文期刊主要服务于国际学术主流,议题与理论多以西方经验和全球问题为中心。关键词突现分析进一步印证了这一点。“新冠疫情”“社交媒体”“冷战”等议题突现强度高,但多数聚焦于制度危机、舆论动员等议题,与中国本土在治理实践层面的研究取向差异明显。

从三类期刊的关键词突现分析来看,本土中文期/集刊在某些前沿领域的研究进展较快,在反映实践需求方面具有较显著的敏捷性,引领并推动了相应话题的讨论。例如,以“数字政府”“数字治理”等为代表的研究议题,在本土中文期刊中较早成为研究热点,而在对标英文期刊中并未形成突现关键词。进一步分析发现,对标英文期刊中“数字政府(digital government)”最早是在2019年才突现的,而“数据治理(digital governance)”则到2020年才逐步显现。这表明,就数字赋能和数字治理等话题,本土中文期刊较早地关注并成功地转化为系统性的学术议题。

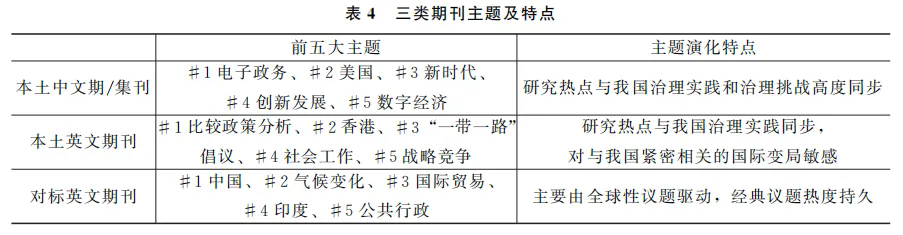

综上,三类期刊的主题及特点如表4所示。

四、研究群体比较

学术研究机构和学术研究者是知识生产与传播的载体。分析研究机构和研究者在学术作品发表阵地的分布格局,有助于揭示学术共同体内部知识生产的主体性特征,从而帮助从整体上理解学术共同体内部的思想交流与理论竞争过程。同时,这也为分析研究主题的演进过程、理解学术研究与社会实践之间的互动过程提供了潜在的观察透镜。

(一)研究机构

统计各类期刊发文量前15位的机构(见表5)。在本土中文期/集刊中,高发文量机构几乎全由双一流大学所主导,其中,中国人民大学不仅名列前茅,而且该校国际关系学院、公共管理学院、马克思主义学院均有较多产出。其他双一流大学之间则竞争激烈。在本土英文期刊中,复旦大学发文量居于首位,清华大学和浙江大学则分列第二与第三;而中国香港的大学以及马来西亚的马来亚大学也位列前茅。在对标英文期刊中,发文量最大的是英国伦敦政治经济学院,以311篇发文量位居榜首,牛津大学和澳大利亚国立大学则紧随其后,北美和欧洲多所高校,如哥伦比亚大学、哈佛大学及丹麦奥胡斯大学也显示出较高的学术产出水平,但整个亚洲只有新加坡国立大学能够入围前15。

总体来看,本土中文期/集刊以本土学术机构为主,发文量集中于国内双一流高校;而对标英文期刊则主要由欧美和澳大利亚的高校主导;由本土机构负责的英文期刊虽然也以内地高校和研究机构为主,但中国香港和东南亚的大学也位列高发文量机构,非常活跃。这表明,一方面,本土研究机构尚未在对标英文期刊中获得知识生产与传播方面的明显优势;另一方面,尽管本土英文期刊在中国议题的引领设置方面具有特色,但仍需吸引更广泛的学术共同体参与相关讨论,从而增强中国经验对全球发展的理论贡献。

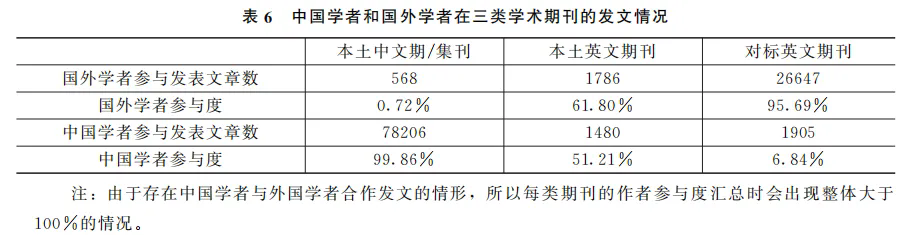

(二)研究者

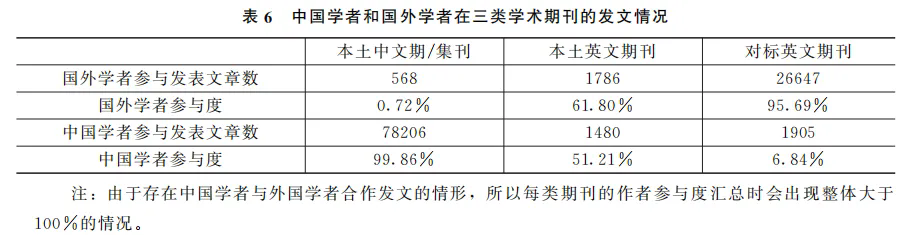

为保持与前文分析的逻辑一致性,本文关注研究者的国别维度,简要分析中国学者和国外学者在不同类型学术期刊上进行知识生产与传播的分布格局(见表6)。针对本土中文期/集刊,本文依据作者姓名识别是中国作者还是国外学者;针对本土英文期刊和英文对标期刊,本文则根据机构属地判别,将署名机构通信地址不在中国大陆或港澳台地区的作者视为国外学者;反之则视为中国作者。首先,就国外学者在本土中英文期刊上的发表情况,国外学者在本土中文期/集刊中的参与度(即参与发表的文章数量占文章总数之比)较低。排除译作,所列期刊在统计期内仅有634位国外学者,参与发表文章568篇,仅占文章总量的0.72%,且主要集中在《当代世界》《政治思想史》等期刊。在本土英文期刊中,国外学者参与度较高,共发表1786篇文章,占文章总数的61.80%。其中,美国学者参与发表文章522篇,占18.06%。其次,就中国学者在本土英文期刊和对标英文期刊上的发表情况,中国学者在本土英文期刊发表文章1480篇,占文章总数的51.21%。相比之下,中国学者在对标英文期刊中的整体参与度为6.84%,明显较低;其中大陆作者占比最高为4.58%,香港作者占比为1.57%,台湾作者占比为0.99%,澳门则为0.12%。

总体来看,本土英文期刊所提供的学术知识生产和传播平台已经在一定程度上吸引了国外学术共同体参与讨论;然而,中国学者在对标英文期刊上参与高水平学术讨论的程度相对较低。

结语

近年来,中国政治学与公共管理学科在自主知识体系建设方面取得了显著进展,相比对标英文期刊,本土机构所主办的中文和英文期刊在学术生产力、影响力及话语权构建等方面均展现出积极态势。首先,本土中文期/集刊依托较高的出版频率和较大的文章产出量,成为本土学术研究的主要载体,为建构自主知识体系奠定了坚实基础。当然,促进本土学术共同体与国际学者之间的深度对话,有助于将“中国之问”的本土思考转化为具有更广泛理论参照意义的“世界之问”的组成部分。其次,本土英文期刊扮演了国际学术交流桥梁的重要作用,它们是中国学术思想“走出去”、参与全球学术对话、贡献中国智慧的关键载体。如何更好地利用这个载体,促进中国本土哲学社会科学体系与国外学术界的深度对话,将是未来发展的着力点。最后,在研究主题和关键词方面,本土主办的期/集刊在问题意识上越发注重扎根于与中国有关的治理实践,以此来进行相关理论创新,成为梳理中国经验、总结中国道路的学术交流平台。而在部分前沿领域,如数字赋能、数字治理等议题中,本土主办的期刊甚至更早地响应了实践发展的需要,从而有效引领了学术共同体中的议程设置。

自改革开放以来,中国学者在国际学术舞台上的发声逐渐增多,但目前在对标英文期刊中的整体参与度仍不足6%。考虑到中国社会经济整体发展水平、持续增长的科研投入和庞大的科研队伍,这个比例与中国的全球影响力是不相匹配的。中国学者在国际学术议题设置的竞争中仍亟须进一步提升自己的影响力。

〔本文注释内容略〕

原文责任编辑:刘倩