在当代欧美分析哲学界,自然主义(naturalism)蔚成风潮。根据2009年和2020年在职业哲学家中进行的两次大型国际哲学调查数据,在元哲学上,赞成自然主义的占50%和50.2%,赞成非自然主义的占26%和31.1%,其他占24%和19.1%。美国哲学家蒯因是这股思潮的引领者,他提出了“哲学与科学是连续的”这一口号。在蒯因的影响下,当代分析哲学中出现了各种形式的反例外论,如哲学的反例外论、逻辑的反例外论、道德的反例外论,甚至数学的反例外论。我先后发表过多篇哲学反例外论的论文,国内多位学者对之提出异议和挑战,这促使我研读了更多中外文献,作了更多系统性思考,遂撰成此文,辩护我的立场,回应各种反驳意见,以求教于学术界同仁。

这里,预先作两点必要的说明。第一,在先前发表的多篇论文中,我只是把“追求真理”设定为哲学的目标。众所周知,在许多领域和许多时候,很多目标并没有实际地达成,有些目标最多部分地达成,但未全部达成。例如,“追求真善美”“追求德福完满”,或者更低一点,“追求幸福”,可以说是人生的目标,但这个世界上有多少人真正享有幸福,真正做到了德福完满呢?由此能够说不应该将它们设置为人生的目标吗?第二,对于(符合论意义上的)“真理”有两种差异很大的理解。(1)形而上学的理解:一个命题或信念的真假完全取决于事物在这个世界中的存在状况,即它们具有什么性质或相互之间发生什么关系,而与认知主体是否知道甚至是否能够知道其真假无关。这种理解的优点是能够保证真理的客观性,缺点是带有明显的独断论性质。(2)带有认知主义色彩的理解:一个命题或信念的真假由两个因素决定,一是事物在这个世界中的存在状况,二是认知主体对于命题或信念所述说的这种存在状况的把握和确证。这种理解的优点是强调真理对于人的认知的可通达性,缺点是有可能(但不必然)导致真理问题上的相对主义。当我强调“哲学的目标在于追求真理”时,我刻意在何谓“真理”上保留必要的模糊性。

一、追求真理对于哲学的重要性

哲学以追求真理和智慧为目标,可以说是西方哲学界,至少是英美分析哲学界的传统主流共识。我在先前的文章中引用了古今一些重要哲学家的断言作为证据,下面再提供两个证据。

罗伊斯·博伊曼(Louis P. Pojman)于1989年出版教科书《哲学:追求真理》,迄今已经出了12个版本,说明这本书相当受欢迎并被广泛使用。在博伊曼本人撰写的第六版序言中,他写道:“哲学,如亚里士多德在两千多年前所说的,开始于惊诧,开始于对真理和智慧的追求,结束于一种充满激情的道德和理智相统一的生活。至少这是古典的哲学理想甚至是信仰——一种理性的信仰。当然,关于哲学价值的这一论题应该受到理性的检视,也许它是错误的,但它却是我深深相信的”。他解释说,“哲学”一词的字面意思是“爱智慧”,而智慧源自对关于实在的最重要方面的真理和知识的追求。对真理的追求就是对于最重要问题的沉思和探究,再加上引发照亮(illumination)和理解(understanding)(即对于整体的洞察)的目标。哲学的标志性特征是以论证为中心。哲学阐释概念,分析和验证命题和信念,但其最主要的任务是分析和建构论证。他比较了哲学推理和科学推理的类似之处:两者都寻求证据,建构可以被验证的假说,怀抱逐渐接近真理或真相的希望。不过,科学实验在实验室内进行,通过其验证程序,可以获得客观的或经验可证实的结果。哲学家的实验室却属于观念领域:在心灵中进行想象性的思想实验,在书房中写出并审查一些观念,一旦关于这些恒久问题的会话和论辩发生,就要反复思考其论题、反例和反论题。

当代很有影响力的澳大利亚哲学家查莫斯撰文指出:“我认为,至少在哲学的许多部分,例如在分析哲学中,获得真理是首要目标”。他论述说,若把哲学的目标视作对于真实答案之外的某些别的东西的追求,“这种反应在某种程度上是把哲学看低了。我们中的许多人之所以进入哲学,是为了寻求真理和答案。你可以说这种寻求是幼稚的:在哲学中得不到真理和知识,我们应该设立一些不同的目标。但是即使如此,这种寻求和这种幼稚都是值得的”。

在先前发表的《哲学的目标:追求真理》一文中,我强调了真理的四重价值:对于人类的生存价值,对于人性的构成价值,对于认知和实践的规范价值,对于社会交流和论辩的指引价值。这里,我要再次强调求真求知对于社会的言语交流特别是哲学论辩的价值:它们是使这些交流和论辩得以发生和能够有效进行的先决条件,或者说是其预设性前提。大卫·刘易斯在其多篇论著中提出,语言交往必须遵守诚实性(truthfulness)和信任(trust)这两个约定。也就是说,在语言交流过程中,说话双方必须相互合作,让对话沿着共同的方向或目标前进。假如一方总不说真话,或者不说他自以为真的话,他就难以获得对方的信任,对方要用很大精力去猜测他究竟是什么意思,由此导致交流难以顺畅且持续地进行下去。

在《知识及其限度》一书中,蒂莫西·威廉姆森提出了一种“知识优先”的认识论:知识是一种事实性的心智状态,知识蕴涵真;信念是更一般的心智状态,要求以知识为条件。成功的信念构成知识,不构成知识的信念是有缺陷的。因此,知识为信念设定规范:一个真诚的信念得到充分的证成,当且仅当它构成知识。既然对信念的语言表达是断定,知识也为断定设定规范:一个人能够断定 p,仅当他知道 p;如果他不知道 p,他就不应该断定 p。知识是断定的构成性条件,类似于默认的游戏规则。

只有如此理解“知道”“相信”和“断定”,才有所谓的“摩尔悖论”,我将其表述为两个版本:(1)知识版本:天在下雨,但我不知道天在下雨;(2)信念版本:天在下雨,但我不相信天在下雨。之所以是“悖论”,是因为当一个人断定“天在下雨”时,根据断定和相信的规范,他就应该知道或相信“天在下雨”,但他却接着说:他不知道或不相信这一点,由此导致矛盾。由于徐敏主张“哲学的目标不是追求真理,而是追求合理性”,他却撰文论证这一点,于是我提出“摩尔悖论的徐敏版”:(1)知识版本:我说了很多话,但我不知道我的话是否为真,甚至我自己也不认为它们为真;(2)信念版本:我说了很多话,但我不确信我的话为真,甚至不确信我自己是否认为它们为真。既然如此,他为什么还花费大把的时间和精力去撰文,劝说我们去接受他的观点,即相信或接受他的观点为真?他自己都不相信他所写的,还劝说我们去相信?“相信p”至少意味着“相信p为真”,“断定p”至少意味着“断定p为真”。

我还要补充论证一点,正因为哲学家有求真求知的目标,才使真正的哲学分歧成为可能。我们都追求关于某个哲学问题的真实答案,却拥有彼此矛盾或相互否定的观点。根据逻辑学的(不)矛盾律,相互矛盾或否定的观点不可能都为真,其中必有一方是假的,因此我们产生了分歧、发生了冲突,需要通过彼此说理去说服对方。假如没有求真的诉求和服从真理的承诺,哲学家们如何进行哲学论战,相互之间凭什么去说服对方、读者和听众?你总要给出理由,进行推理,从多角度和多方面构造论证,但对方可以质疑:你明确给出的那些理由真实吗?你是否隐含地使用了假理由?你所引用的事实和数据可靠吗?你所做的思想实验是否合乎情理?你的推理和论证是否合乎逻辑?你的推理和论证有说服力吗?……按如此方式,哲学论辩才可以进行下去,不同的哲学家才有可能通过理性的对话达成共识,至少是朝共识的方向趋同和收敛。哲学论辩要用到逻辑,而逻辑是关于推理形式有效性的科学,其最重要的特征就是保真性:只要从真实的前提出发,经过合逻辑的推理,必定得到真实的结论。反过来说,如果推出的结论为假,那么,由之出发的前提至少有一个为假,或者其推理过程不合逻辑。

二、反驳关于哲学求真的两个质疑

首先,我回应以哲学分歧来质疑和反驳哲学以求真求知为目标的论证。有许多人说,自古希腊以来,哲学的历史已经有两千多年了,但哲学家并没有求到多少“真理”,也没有求到多少“哲学知识”(在“知识蕴涵真”的意义上),亦没有达成多少共识,甚至几乎没有任何共识。但我要郑重地指出,这种说法不真实,没有足够的理据支撑。这里仍以前面提到的两次大型国际哲学调查的数据为例。它们表明:在有些哲学问题上,哲学家之间有明显的共识(超过50%),甚至还有高度的共识(在60%至85%之间)。并且,在两次哲学调查中,这种共识还表现得相当稳定。例如,关于外部世界的非怀疑实在论赞成率为82%和79.5%,无神论赞成率为73%和66.9%,科学实在论赞成率为75%和72.4%。当然,在有些哲学问题上,哲学家之间的共识度较低。例如,在专名问题上,两次哲学调查的数据分别是:密尔式(直接的或严格的指称论)的34%和38.7%,弗雷格式(描述论)的29%和36.1%,其他37%和25.5%。

其次,我回应徐敏提出的反驳哲学求真的“核心论证”。该论证是这样进行的:“前提P1:如果哲学是通向真理的学问,那么,时至今日,哲学家至少能找到一条哲学真理,或者,再退一步,能够接近于找到一条有资格称为哲学真理的东西。前提P2:时至今日, 我们还未能也未能接近于找到任何有资格被称为哲学真理的东西。因此,结论A:哲学的目标不是追求真理。”他给出了支持前提P2的理由:哲学观点之间自始至终处于竞争状态,“针对某个哲学问题X,如果哲学家群体A持有P理论,而哲学家群体B持有Q理论,其中P和Q并不相容,而是竞争关系。假如P和Q都是能够自圆其说的理论选项,且群体A和群体B皆无法说服对方,那么,我们没有更强的理由宣称P(或者Q)才是真理,而Q(或者P)是谬误。纵使A代表80%的哲学家,而B代表20%的哲学家,也不能仅仅根据8∶2,宣称P是真理,Q便是谬误”。他随后列出了一大堆来自逻辑学、认识论、形而上学、伦理学、语言哲学等领域的例子,说明在一些基本的哲学论题、命题或原则上都存在很大的争议。

我认为,在如上所谓的“核心论证”中,至少前提P2不成立,因为它有一个错误的隐含假设:一个哲学命题是不是真理,只取决于哲学家之间是否能够相互说服、达成共识;若无法达成共识,只要还有一些人提出异议,就没有理由认定它们是哲学真理。也就是说,哲学真理只与“说服”“共识”有关,与其他因素无关。我认为,如果把真理与共识度如此紧密地绑定,会导致哲学真理的主观化。我质疑:共识度要有多高?所有人都同意才算数吗?比如,在很长时期内,西方哲学家在“地球中心说”的基础上建构了一套宇宙论以及关于人的哲学理论,获得了当时绝大多数哲学家的支持,这套理论在哲学上是真实的吗?在中国古代,最流行的说法是“天圆地方”,长期处于支配性地位,它是真实的吗?

像科学真理一样,哲学真理除了受“共识”影响,更多地被外部实在因素所决定。美国实用主义哲学家皮尔士指出:“某种东西是如此这般……无论你或我或任何人是否认为它是如此这般……该意见的本质是:有某种东西是如此这般的,即使有压倒多数的投票反对它也没有关系。每一个人都完全满意这一点,即存在着像真理这样的东西,否则他不会问任何问题。这个真理在于与某种事物的符合,该事物是独立于他是否认为如此这般,或任何人在这个问题上的意见。”“真理[是]在经验中作为独立的实在的效果,强制性地加于心灵之上的。真理的本质就在于它抵制被忽视”。

回到徐敏的质疑和反驳本身。这里只挑选他提到的一个例子:摩尔通过举起他的两只手来证明至少有两个外部对象存在,还用许多类似的方式证明有许多其他外部对象和时间存在,进而推论出有外部世界存在。徐敏说,这一论证不成立,它受到了很多来自怀疑论的挑战(我下面列举的比他实际列举的多)。怀疑论者对摩尔说:你可能处在错觉或幻觉状态,你可能是梦见蝴蝶的庄周,你可能是被笛卡尔构想的恶魔控制的认知者,你可能是普特南设想的缸中之脑,等等。你不能把你目前的情形与后面这些怀疑论情形严格区分开来,而在后面这些情形下,你并不真的知道你有两只手,更别说知道有两个外部对象和整个外部世界了。所以,你在目前的情形下也不知道你有两只手,你需要作出排除这些怀疑论情形的更强的证明。我在给学生讲授摩尔的《关于外部世界的证明》一文时,曾向学生发问:假如你是摩尔,要证明你有两只手,除了举起你的两只手并晃悠给我们看之外,还有什么别的可能的办法?反正我本人构想不出来。我对学生们说,首先,怀疑论者把无限的证明责任强加给摩尔,但他们把事情完全弄颠倒了:是他们在攻击和反驳摩尔的主张,应该由他们证明摩尔是错的,而不是由摩尔去证明他们构想的那些可能性不存在;其次,怀疑论者总是用一些可能性去反驳一个现实性断言,这种策略合理且奏效吗?例如,可以用“张三(至少在逻辑上)可能是一只鸟”去反驳“张三实际上是一个人”吗?怀疑必须是有实际证据的怀疑。最后,激进的怀疑论者把一切理性对话的前提都给毁掉了。对话、论辩、说服总得从某些前提出发,但在他们看来,感觉经验证据不可靠,一切给定的前提都有可能为假,对话和论辩所依赖的逻辑和数学也有可能为假(笛卡尔),甚至对话双方是否真的存在也成问题。如此一来,对话、论辩、说服还怎么进行下去?所以,徐敏引述的关于“摩尔有两只手”的怀疑论根本不成立,他据此引出没有哲学真理的论证当然也不成立。

三、关于“哲学进步”的诸问题

鉴于如下事实:哲学分歧无处不在,哲学家关于何谓重大哲学问题的正确解答的共识稀缺,一些哲学家得出结论:哲学几乎没有进步可言,至多有很少和很小的进步。有人甚至由此引出了哲学怀疑论和哲学虚无论:“当代哲学的讨论实际上不会、也‘不可能’会带来实质性的哲学知识。”“没有任何(主观或客观)的事实可以用来决定哪一个哲学看法才是正确的看法”。据我所知,讨论哲学进步比较有影响的论文是《为什么在哲学中没有更大的进步》,其作者查莫斯在文中区分了三个问题:“存在问题:在哲学中有进步吗? 比较问题:在哲学中有如科学进步那样大的进步吗? 解释问题:为什么在哲学中没有更大的进步?”在讨论哲学进步时,他采用的标准是朝向真理的集体趋同,参照系是像数学、物理学、化学和生物学这样的硬科学。从查莫斯的文章题目可以看出,他不否认哲学中有进步,如在非重大哲学问题上确实存在着向真理的集体趋同,以及新的哲学方法、论证和理论的提出等,但他着力论证的是:在哲学的重大问题上,不存在大规模的向真理的集体趋同,并探讨了其中的原因和解决之道。

2024年,德尔森(Finnur Dellsén)等四位作者联名发表《何谓哲学进步》一文,阐释和评论了关于哲学进步的如下四种观点:“成就的多样性:对哲学进步的说明必须考虑到哲学研究对进步作出合理贡献的各种方式。信息性:对哲学进步的说明必须具有足够的信息性,以便我们至少在原则上能够评估关于进步的普遍性、哲学研究的价值和不同哲学方法的主张。科学与哲学:对哲学进步的说明必须考虑科学与哲学在进步方式上的差异,但不意味着科学和哲学是完全分离和没有交集的。值得获取的进步:对哲学进步的说明必须将进步与我们有独立理由认为真正有价值的成就关联起来,无论哲学家是否或在多大程度上取得了这样的成就”。

他们着力论述了自己所主张的“增进理解论”(Enabling Noeticism)及其比较优势:“在关于某种现象的研究上,哲学学科取得了如此程度的进展:哲学研究使人们能够增进对这种现象的理解”。也就是说,若把哲学的目标认定为“理解”(understanding),那么,哲学分歧并不能削弱或挫败哲学进步。在通向真理和知识的路途上,分歧和异议具有建设性作用:它们向我们敞开了更多的可能性,暴露了更多的困难和障碍,指出了已有思考的局限和缺陷,增加了我们对相关议题复杂性的理解,对我们施加了更大的认知压力,从而促使我们思考得更周全、更细密,作出结论时更为谨慎,以避免一厢情愿式的思考。这些都有助于我们更为正确地认知和理解这个世界,最后获得关于它的真理性认知。

如前所述,在评估哲学进步时,查莫斯采用了两个标准:一是向真理的集体趋同,二是与自然科学中的硬科学的进步相比较。他解释了采用第一个标准的原因:“我们看重知识,而一致是知识的要求,趋同与知识增长相伴。”正因为采用这两个标准,他得出的结论是:哲学中有进步,但所获得的进步不像自然科学中的硬科学那样大,因为在哲学领域不存在大规模的向真理的集体趋同。他的论证是这样进行的:“对中心论题的论证依赖于两个前提,一个是经验性的,一个是连接性的。(1) 经验性前提: 在重大哲学问题上不存在高水平的集体趋同。(2) 连接性前提: 如果(1)成立,则在重大哲学问题上不存在高水平的集体趋同于真理。(3) 结论: 在重大哲学问题上不存在高水平的集体趋同于真理”。

我对哲学进步的看法接近上面所引的“成就的多样性”,权且叫作“多元主义”吧。对查莫斯的看法,我有如下两点重要的异议。首先,我不同意仅仅相对于自然科学中的“硬科学”来谈哲学进步。“科学”是一个覆盖广泛的概念,它首先指并且通常也指自然科学,但即使在自然科学中,也有比较“软”的部分,如宇宙学、气象学、生命科学、认知科学、生态学或环境科学等。更广一点,“科学”还包括社会科学,如经济学、社会学、法学、政治学等。大多数社会科学分支都比较“软”,原因是它们的研究领域比较宏阔和复杂,有些现象还受到人为活动的影响,经常处于变动不居的状态,研究时要考虑的各种参数太多,使用的方法过于复杂,难以获得确定的结果和得到广泛认同的理论。在这些方面,哲学与这些“软”科学分支非常类似。如果只谈“硬”科学,哲学中也有相当“硬”的部分,如逻辑学。即使到今天,逻辑学依然被认为是哲学的基础部分,但它却取得了明显的进步。从亚里士多德的三段论逻辑到文艺复兴时期和近现代的归纳概率逻辑,再到弗雷格、罗素、哥德尔等人创立的数理逻辑,以及当代的各种“变异逻辑”(deviant logics)和“扩充逻辑”(extended logics),后两者合称为“哲学逻辑”(philosophical logic)。哲学作为工作母机,生产出许多优秀儿女,也应该算作哲学的“成就”和“贡献”,也是它获得进步的表现。

其次,我评判哲学进步的尺度是多元的,主要是以下四点:(1)对老哲学问题的新探索。有些哲学问题,如外部世界的实在性、心身关系、决定论和自由意志、本质主义、共相和殊相、真和假等,从古至今的哲学家都在研究它们,但当代研究和古代研究却有明显区别。例如,关于心身问题,古代和近代大多采取二元论立场——心身分离、灵肉分离,但现代哲学却从当代科学关于人体的认知出发,研究的问题已经有所变形,也更加具体和深入:不仅研究心身关系,而且研究意识、心理状态和心理内容、心灵的演化和功能、自由意志、人工智能和心灵等。物理主义是目前所持的主流立场:大脑是人的思维器官,意识(古代所谓的“心”)是大脑或身体的功能状态。再如,古代和近代关于名称和概念的研究很粗浅,最多提到它们有内涵和外延,分为不同种类,如单独概念和普遍概念,可以用定义和划分去明确它们;而当代语言哲学和心灵哲学关于名称和概念的研究要深入得多,研究它们的涵义来源、指称对象的机制、对所在语句的语义贡献以及在科学和哲学研究中的作用等,提出了很多新区分,如专名和自然种类词、摹状词、指示代词等;发展了很多新理论,如现代描述论、严格指示词理论、摹状词理论、指示词理论、二维语义学、真值条件语义学等。

(2)对新哲学研究领域的开掘。这里只谈科学哲学和逻辑哲学。在古代和近代,科学并不发达,在人的社会生活和精神生活中的作用也不明显,尽管也有某些处于萌芽状态的对科学认知的思考,但系统性的科学哲学却是20世纪的产物。科学哲学研究科学的本质(如科学与非科学的划界标准)、科学的合理性、科学家的研究实践、科学方法论、科学认识论、科学理论的逻辑结构、科学发展的规律、科学与社会的双向影响等,出现了很多不同的理论流派,如证实主义、证伪主义、批判理性主义、历史主义、无政府主义、科学实在论和反实在论、科学社会学、科技政策研究等。直到康德时代为止,实际上只有一种逻辑,即亚里士多德的三段论逻辑,依托这种逻辑,产生了关于逻辑的许多浪漫化说法:逻辑真理是先天的、分析的、普遍的、必然的等。但随着现代数理逻辑的产生,特别是后来的各种非经典逻辑(变异逻辑)和扩充逻辑的出现,有了许多相互冲突和竞争的逻辑系统。于是,究竟什么是逻辑?正确的逻辑是一种(逻辑一元论)还是多种(逻辑多元论)?它们之为正确的依据和标准是什么?逻辑研究与其他科学研究有什么异同?逻辑究竟是其他科学的例外(逻辑例外论),还是与其他科学相连续(逻辑反例外论)?逻辑对于人的理性思维是否具有规范性?如果有,这种规范性来自哪里?逻辑如何发挥其规范作用?逻辑学家是理性的立法者吗?如果是,他们从哪里获得这种立法权(认知特权)?什么是逻辑证据?面对反常的逻辑证据,逻辑理论是否可修正和如何被修正?对诸如此类问题的探讨产生了现代意义的逻辑哲学。

(3)提出和实践新的哲学方法。这里主要谈实验哲学、溯因和最佳解释推理,以及反思平衡方法。以前认为,诉诸实验去解决分歧、判别理论之正误,是自然科学最典型的方法论手段。但当代哲学也广泛采用实验方法,特别是用想象和思想实验去构造哲学论证,新近还出现了所谓的“实验哲学”,其早期主要采用问卷调查方法,调查哲学家之间以及哲学家和大众之间对某些哲学问题、理论和方法的看法和评价之差异,目前发展出更为复杂的形式。溯因和最佳解释推理是先对某些特殊现象提出多种总括性解释,然后根据某些标准,选出其中的最佳解释,构造成系统性理论。普特南关于科学实在论的“非奇迹论证”就是最典型的溯因和最佳解释推理。威廉姆森近些年来极力提倡在哲学中大规模使用溯因和最佳解释推理,甚至提出了“溯因哲学”的概念。反思平衡方法因罗尔斯在《正义论》中的广泛使用而在当代哲学研究中变得很流行。通俗地说,在思考一个哲学问题时,为了避免一厢情愿式思考,我们要审慎地从多角度、多侧面去思考,前思后想,左思右想,正思反想,上下求索,以达到思考者自己的理论观点与其所掌握的证据相平衡,自己的内部观点之间相互融贯,把自己的观点与学术同行的观点作比较和对照,最后达至一个比较整全、周密、细致、深入的理论。

(4)发展出新的哲学论证和哲学理论。关于新的有影响力的哲学论证,这里只提四个:普特南诉诸“缸中之脑”对外部世界的怀疑论论证,摩尔诉诸常识对唯心主义的反驳,蒯因诉诸原始翻译对翻译不确定性和指称不可测知性的论证,福特(Philippa Foot)诉诸电车难题对功利主义提出的质疑。仅就真理问题而言,当代哲学除了改善亚里士多德相对粗糙的符合论,发展出更精致的现代符合论,还提出和发展了许多其他版本的真理论,如融贯论、实用主义真理论、冗余论、去引号理论、紧缩论、同一论、语义真理论、使真者理论、实质真理论、公理化理论、初始主义等。目前居于主导地位的是符合论、融贯论、实用主义真理论和紧缩论。

有人说,以上提及的最多是哲学领域内的“变化”,而变化不一定带来共识,并不导致真理和知识,因而谈不上是真正意义上的“进步”。我不赞同这样的说法。通过以上四个方面的改善,哲学使我们关于自然、社会、人生的认识更加全面、具体、细致和深入,向着关于这个世界的更加真实的认知不断逼近。如果这不算进步,那究竟什么叫作“进步”?

四、关于“合理性”和“理解”的诸问题

徐敏断言:“哲学不是追求真理而是追求合理性的学问。追求合理性是为了提升理解力。哲学家更擅长的是对这个世界提供多元理解。哲学家也要参与改变世界? 是的,因为人类的决策和行动依赖于对世界的理解。但对哲学而言首要的是提供对世界的理解”。但相当奇怪的是,他对如此重要的“合理性”和“理解”概念几乎没有作出说明。丁三东倒是对合理性给出了如下说明:“合理的”这个汉语词对应两个英文词:reasonable 和 rational。“合理的”可以表达两种含义:有理由的与合道—理的。合理性有两个基本要求。第一,一个理论内部的观念没有逻辑上的矛盾,即它们必须相容;一个更高的要求是,它们最好构成一个相互依赖的概念和主张系统。第二,美似乎也是哲学与科学都要求的合理性里蕴含的东西,它为人们对合理性的追求提供了一种强大的情感动力。在我看来,丁三东关于合理性的说明不充分,没有抓住要点。陈嘉明也提供了他对合理性的说明:“合理性的原则包括:(1)可信原则。如果理论p在系统上是自洽的、可信的,那么p就是合理的。(2)比较原则。如果理论p比理论q在可推导出的结果上是更可接受的,那么p就是比q更为合理的”。在我看来,这种说明语焉未详,也不尽全面。

众所周知,合理性(rationality)是自古希腊以来不断被哲学家讨论的话题,迄今尤甚。按我的理解,它大致是指:认知—行动主体运用自己的理性能力,基于已有的知识,给出行动和信念的根据(ground)或理由(reason)。“给出理由”是合理性的重要意涵。从亚里士多德以来,合理性常被分为两类:信念合理性(或理论合理性)与实践合理性(或决策合理性),前者为后者提供依据和指引。诺奇克在《合理性的本质》一书中专门讨论这两种合理性,他断言:“信念合理性涉及两个方面的内容:第一,得到那些使信念可靠的理由的支撑;第二,由一种能可靠地产生出真信念的过程而生成……我将提出两项规则来管辖‘合理的信念’:不相信可信度低于不相容替代项的任何一项陈述——智识成分;只有在相信该陈述比不相信该陈述所能达到的预期效用(或决策价值)更大时才相信——实践成份”。

从诺奇克对合理性的说明中,我提炼出如下四个要点:(1)目标导向。合理性都是相对于目标而言的:行动的目标是成功和效益,认知的目标是真理和知识。诺奇克断言:“哲学家们探讨的主要认知目标是真理”。这是出于两个原因:一是真理具有内在价值,它源自作为人类自我形象的一个关键成分——理性,我们由进化得来的理性禀赋要求我们摒弃偏见、追求真理;二是真理具有工具性价值:“在应对世界上的危难和机遇时,真理要比错误强,也比没有信念强”。但合理性不要求我们认识所有真理,只要求认识与我们的目标密切相关的那些真理。例如,在绝大多数情况下,数清楚某个沙滩上有多少沙粒,或某个人头上有多少根头发,不仅琐碎无聊,而且妨碍相关目标的达成。

(2)基于理由。人是在“理由空间”中活动的动物,在很大程度上,其理性活动就是要求理由、给出理由和回应理由。作为认知和行动的“理由”,首先包括具有一般性的“理论性理由”,后者表现为从生活实践中概括、提炼出来的规律、规范、原理和原则等。所以,在《合理性的本质》一书中,诺奇克用第一章去讨论“如何以原则行事”。其次,包括有关特殊情境中相关的“事实性理由”。他断言:“理由是与它们所支持之物的真理——亦即事实性关联——相联系的,因此,出于理由而相信是通往相信真理之道”。

(3)合乎逻辑。诺奇克论述说,合理的信念不仅有内容方面的要求,也要求有形式和过程的保证。从逻辑上说,在各种信念之间,在各种理由之间,在支持性理由和被支持的信念之间,必须保持相互一致,不能彼此矛盾和冲突。并且,各种理由还要对信念提供演绎(必然性)的证成或强归纳(高概率)的支持。从方法论上说,信念的形成和辩护还必须有相应认知程序和规则的保证。诺奇克花了很大篇幅去提出和阐释关于评价和选择合理信念的六条规则,并概要地阐释了“哲学启发法”(philosophical heuristics)。

(4)反思平衡。诺奇克指出:“合理性包含的不单是因为支持性理由而去做或者相信某事,而且要考虑(某些)反对性理由。”于是,“信念的合理性与一个在交叠陈述链条中推理、推论和进行证据评估的严密网络相关联”。也就是说,合理的信念要通过反思平衡才能达成。

如果对上述合理性的多维度(其核心要素是求真)说明可以成立的话,那么,哲学就不可能在不追求真理的情况下去追求合理性。本节开头引述的徐敏的那个说法不成立。

下面,我接着谈“理解”(understanding)。目前很多国内外学者认为,把真理和知识作为哲学的目标不太现实,取而代之,他们把追求理解(或合理性)作为哲学的目标。但问题在于:究竟什么是“理解”?通常认为,“理解”不仅要求知道事情是怎样的,还要求知道事情为什么会那样。换句话说,不仅要求知其然,而且要求知其所以然,后者包括事情发生的原因、过程和机制等。有些学者由此把知识(knowledge)分为三种:know what(命题性知识),know how(操作性知识)和know why(原理性知识)。按这种分类,理解就是要获得原理性知识。

在当代知识论中,对“理解”的研究非常热门。根据我对中外文献的研读,再加上我自己的思考,我认为“理解”具有如下五个特征:(1)基于知识,但强于知识。既然理解是要知道事情的缘由,不仅要知其然,而且要知其所以然,所以,理解是基于知识的。希尔斯断言:“如果p不是真的,或者你关于为什么p的信念是错误的,那么,你就不能理解为什么p”。在还原论者看来,理解可以还原为知识,因此是一种特殊类型的知识。在非还原论者看来,理解要求得比知识还多,因而强于知识。例如,我们看见某个地方冒烟起火,就知道那个地方着火了,但我们尚不知道那里为何且如何着火;我们从专家证言那里知道某个数学定理,但我们自己不知道如何去证明它,甚至看不懂相关证明。在这种情形下,我们没有进入“理解”层次。如果说知识是一种认知成就,那么,理解是一种更大更高的认知成就。不过,那些认为“哲学的目标是理解,而不是真理和知识”的人认为,基于错误的信念也能够导致理解,因而理解是与错误相容的。他们所持的重要理据是:高度概括和抽象化的科学模型有助于我们对相关论题的理解,但很难说这些模型就是真实的;在哲学论证中,思想实验也有助于我们的理解,但那些“实验”是在人们脑袋中进行的,常常显得非常离奇和反直观,因而很难说它们刻画了真实的情形。

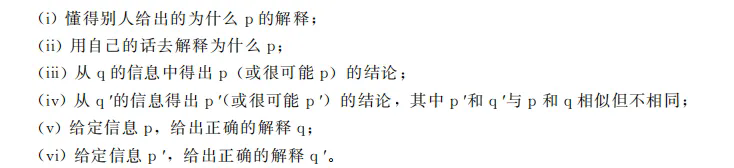

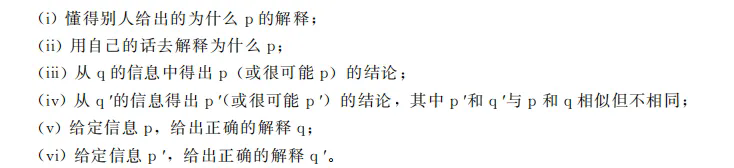

(2)内在于心灵。知识蕴涵真,而真由外部世界的状况决定,因此,知识至少在某种程度上外在于认知主体的心灵。但相比之下,一个认知主体要理解为什么p,就要知道支持p的大多数理由(权且把这些理由的总体叫作q),他要辨析q是否成立,q是否与p相关,从q能否合逻辑地推出p,或者q是否对p提供强支持。所有这些环节都必须通过该主体的内省、体会、反思来完成。希尔斯认为,理解为什么p的人可以成功地:

所以,理解需要认知主体有更强的理智能力。希尔斯把这些能力的总体叫作“认知控制”(cognitive control):“如果你理解为什么p(并且q是为什么p的缘由),那么,你对p和q有认知控制,因而能够管控p和q之间的关系”。

(3)整体性。这是从前两点引申出来的。知识可以被个别地和孤立地拥有,你可以通过某个场合和某条途径知道p,也可以通过别的场合和别的途径知道q和r,这些场合和途径可以有联系,也可以没有联系。但理解必定是整体性的:你要理解为什么p,你还要知道支持p的理由总体q,还要知道q和p的逻辑联系,并且要有能力建构出这种联系。因此,理解不是与单个的信息,而是与一个信息体打交道。塞拉斯断言:“抽象地说,哲学的目的就在于理解在最广泛的可能意义上的事物是如何在最广泛的可能意义上联系在一起的(hang together)”。

(4)连贯性。连贯性至少包括两层意思:一是逻辑一致,在各种信念之间、各种理由之间、理由和信念之间,必须没有逻辑矛盾;二是必须把理由和信念编织成一个有层次、结构和推理关系的系统。

(5)程度性。知识蕴涵真,如弗雷格所言,真没有程度之分;有时候人们也说,知识或许是透明的。但理解却不是透明的,有程度之分:多或少,全面或片面,深刻或肤浅,充分或不充分,准确或不准确,等等。

按照对“理解”的如上解释和说明,既然理解基于真理和知识,就不可能脱离知识和真理去追求理解。因此,若把哲学的目标设定为“追求理解”,就是设定了比“追求真理和知识”更高的目标,因为理解多于和强于单纯的知识,理解是比知识更大的认知成就,不可能出现这样的情况:哲学追求理解却不追求真理和知识。假设一个人说,探矿的目标是找金子,另一个人却说,你说得不对,探矿的目的是要找到金矿,而找到金沙、金片和小的金块不算。但问题是:找到金矿不是找到金子吗?后者只能说前者的说法太弱,不能说前者的说法是错误的。那些说“哲学追求理解(或合理性)但不追求真理”的人必须证明:对“合理性”和“理解”的上述说明是错误的,并独立地建构出他们自己对这两个概念的新说明。我接受这样的说法:哲学追求真理和知识,也追求合理性和理解,因为合理性和理解奠基于真理和知识。

那些否认哲学追求真理和知识的人,将面对一个非常严肃的问题:哲学能留给我们什么有价值的东西?为什么这个社会需要哲学家?为什么大学需要开设哲学系?为什么要设立各种基金去支持哲学研究?他们通常给出的回答是,哲学只给我们留下了方法论遗产。但问题是:方法是达到某种目的的途径和手段,当我们不知道目的和目标在哪里,不知道该往哪里走,再多的方法又有什么用?

(本文注释内容略)

原文责任编辑:莫斌 邵贤曼