摘 要:以人口高质量发展支撑中国式现代化,需要科学把握人口发展内在规律,实现人口发展与经济社会发展相适配。将代际发展因素纳入家庭生育—教育决策模型后发现,在收入达到一定水平后,家庭会加大教育投入并形成对生育的替代,而推进代际向上发展有助于提升社会生育率。随后,就代际向上发展影响家庭生育意愿和实际生育数进行实证检验。进一步分析表明,不同收入水平家庭的生育—教育决策具有异质性,中等收入群体面临更大的教育投资竞争压力。完善新时代人口发展战略,需要更加重视引导和激励,积极延拓代际向上空间和畅通向上渠道,加快形成有利于人口高质量发展的公共服务体系、制度环境与社会氛围。

关键词:生育决策;生育意愿;代际向上发展;人口高质量发展

作者李静,安徽大学经济学院教授(合肥230601)。

引言

党的二十届三中全会明确提出,要“以应对老龄化、少子化为重点完善人口发展战略,健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系,促进人口高质量发展”。而实现人口高质量发展是一个全面、长期且复杂的过程。进一步适应人口形势新变化和推动高质量发展新要求,需要从以“管”为主转向更加重视引导和激励,其前提是深刻理解家庭生育决策的内在逻辑。

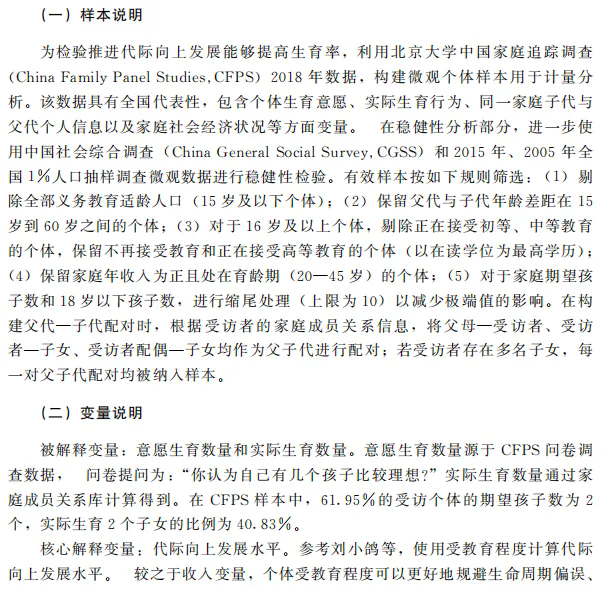

在代际向上发展激励下,不同家庭的生育—教育决策具有异质性,可以由此推演宏观生育率变动的理论图景。新中国成立之初,我国人口普遍贫困,收入的初始增长带来社会总体生育率的上升。改革开放后,我国城镇化、工业化快速推进,创造了全球最大规模的中等收入群体。这一群体兼具参与教育投资竞争的意愿与能力,倾向于选择“少生优教”策略,其规模和相对份额扩张引致了宏观生育率的快速下降,同时也推动了人力资本的有效积累。面向未来,随着人民生活水平的进一步提高,代际向上发展的空间和可能性或将成为家庭生育决策的更为重要的影响因素:若发展空间宽广、代际流动顺畅,教育投资竞争的压力就将降低,即推进代际向上发展将提振社会生育率。

因此,有必要将代际发展因素纳入理论模型,分析代际向上发展对中国家庭生育—教育决策的影响。文章的边际贡献主要体现在三个方面。第一,拓展标准的“孩子效用论”分析框架,引入代际发展设定,深入考察代际发展因素在家庭生育—教育决策中的作用机制。第二,超越经典的数量—质量权衡框架,运用教育投资竞争推演家庭生育—教育决策的理论逻辑,更加符合我国注重子代教育的客观实际。第三,综合运用多套数据,实证检验代际向上发展对家庭生育数量的影响,以及不同收入水平家庭的生育—教育决策异质性。

一、相关研究与典型事实

(一)相关研究回溯

从理论发展脉络看,Becker较早运用经济学方法分析家庭生育问题。他将孩子视为一种耐用消费品,奠定了“孩子效用论”的基本分析框架;养育子女会为父代带来效用,因而随收入增长,家庭会增加对“孩子商品”的需求。另一脉研究沿循“养儿防老”的思路,认为抚养子代可以为父代带来未来经济收益,分析方法和结论同前。

(二)典型事实刻画

首先回顾我国不同收入群体生育率与代际发展的典型事实。

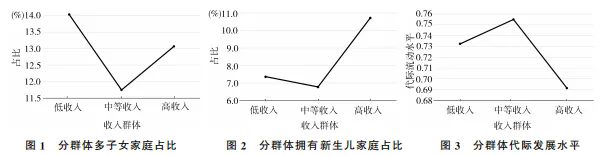

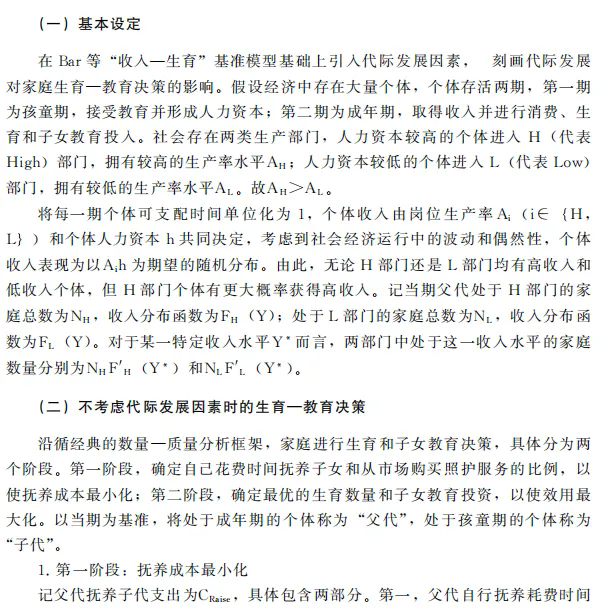

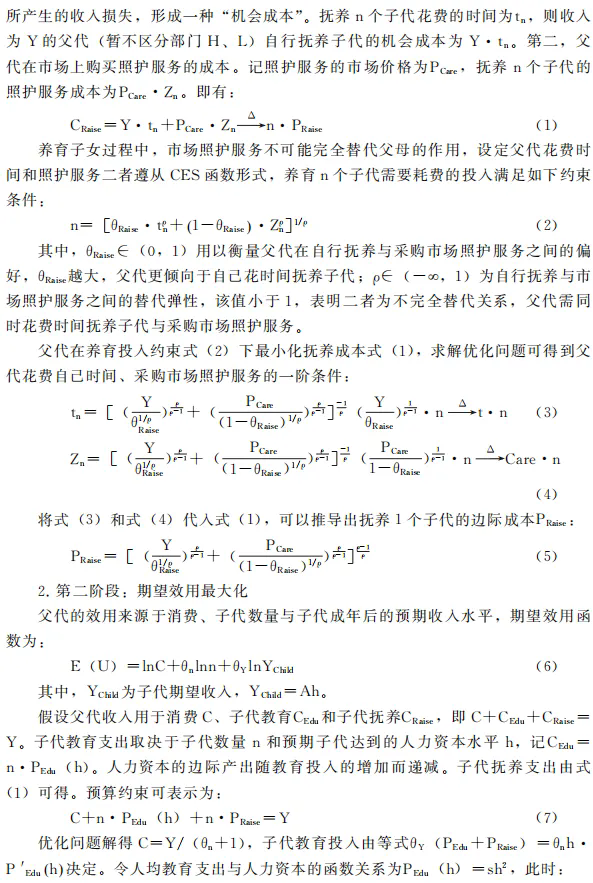

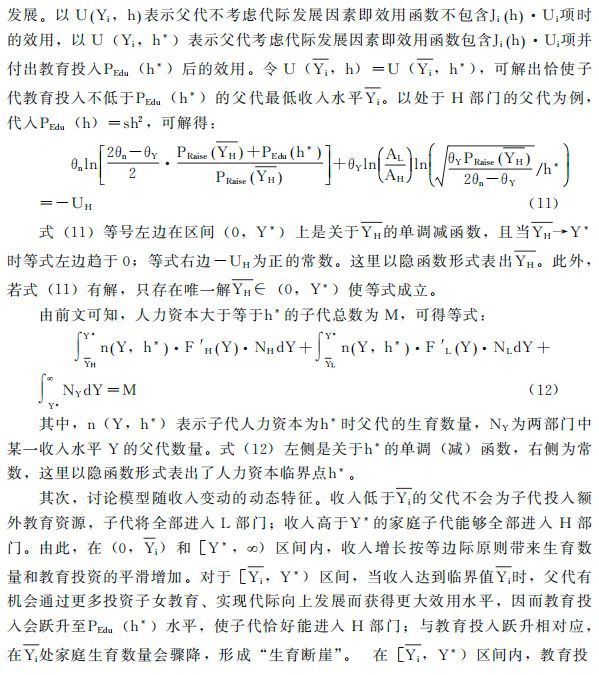

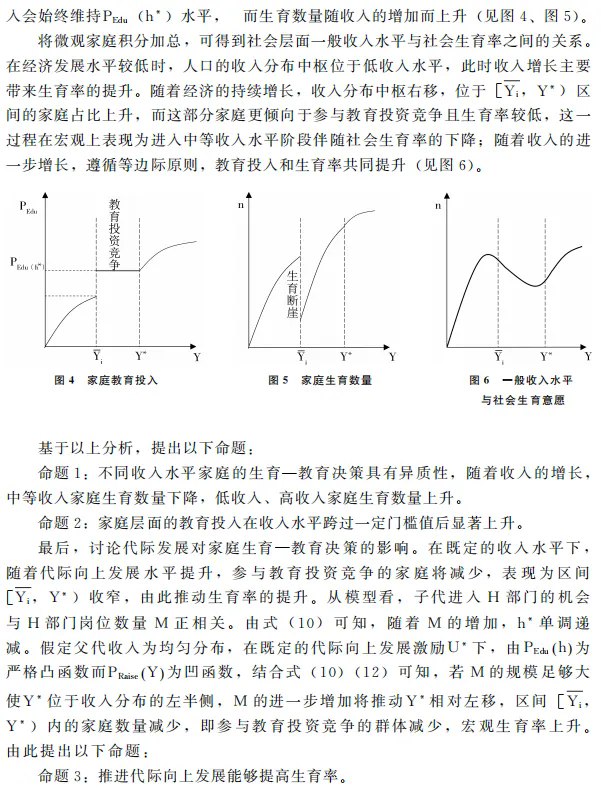

就生育率而言,中等收入群体生育率较低,低收入和高收入群体生育率较高(见图1、图2),与学术界主流观点一致。就代际发展而言,中等收入群体代际发展水平较高,低收入和高收入群体代际发展水平相对较低(见图3)。这一结果符合经济逻辑,即低收入群体往往经济基础薄弱,缺乏高等教育经历与专业技能,发展空间相对受限;高收入群体拥有较为雄厚的经济基础,有助于维持其发展能力。

结合上述典型事实刻画,可以描绘出完整的经济图景:我国中等收入群体具有相对较高的代际发展水平,诱致较强的代际向上发展激励,因而更倾向于投资子代教育并形成对生育的替代,表现出较低的生育率。由此推演,改革开放后,我国的工业化进程为中等收入群体延拓了巨大空间,而普惠的教育、公平的升学制度和良好的教育—岗位匹配形成了畅通的代际向上发展通道,此时教育投资竞争并不激烈,收入增长有助于带来生育数量的提升。而在增量空间收窄后,父代会更多参与到“内卷化”的教育投资竞争之中,而中等收入群体规模和相对份额的扩张,驱动了宏观生育率的下降。

二、理论模型推导

三、数据说明和指标构建

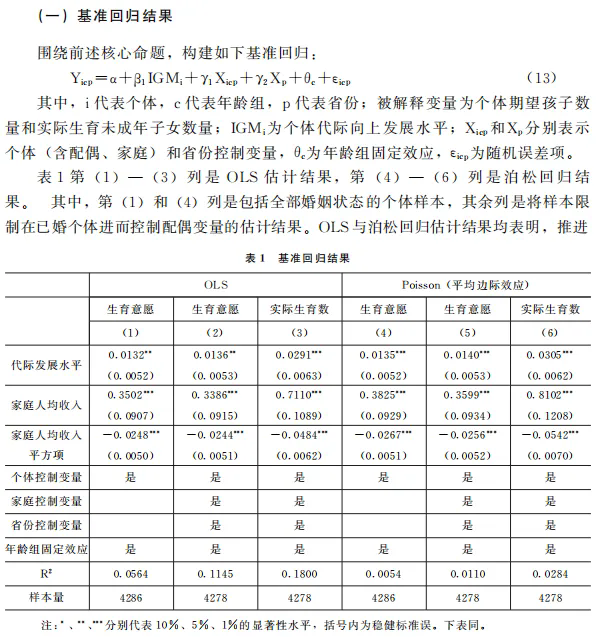

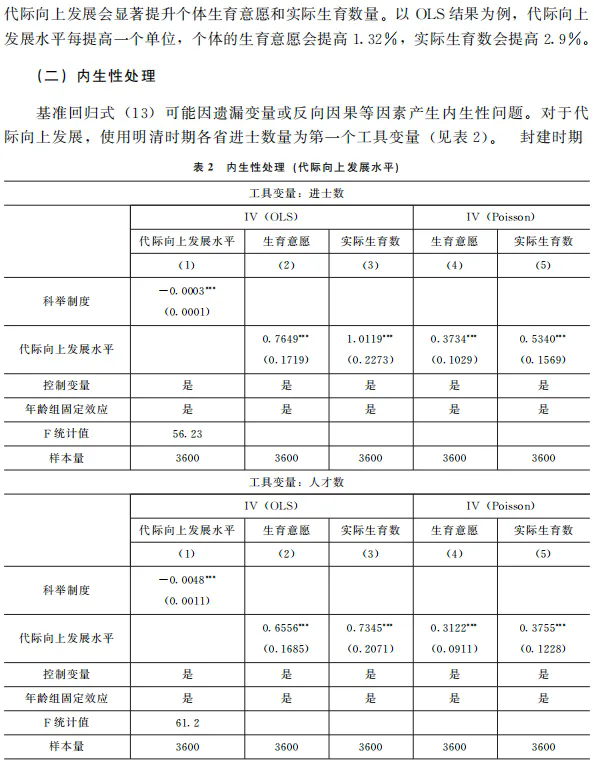

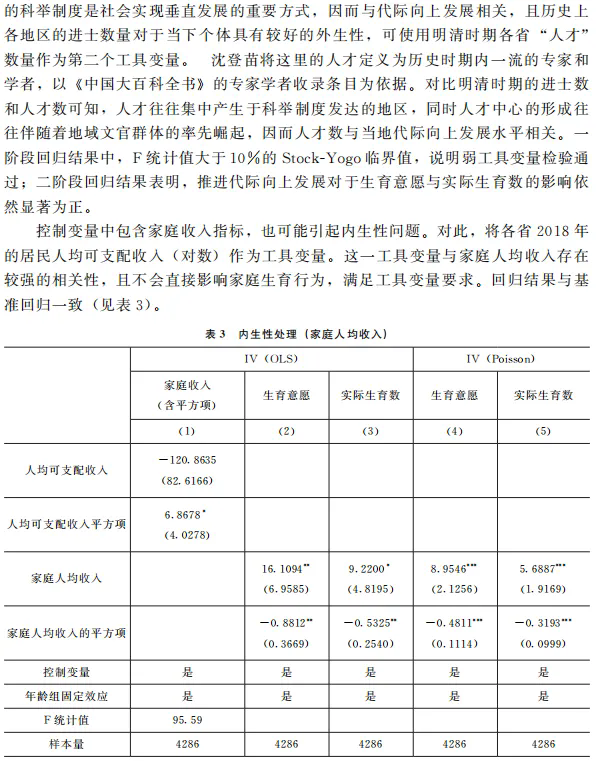

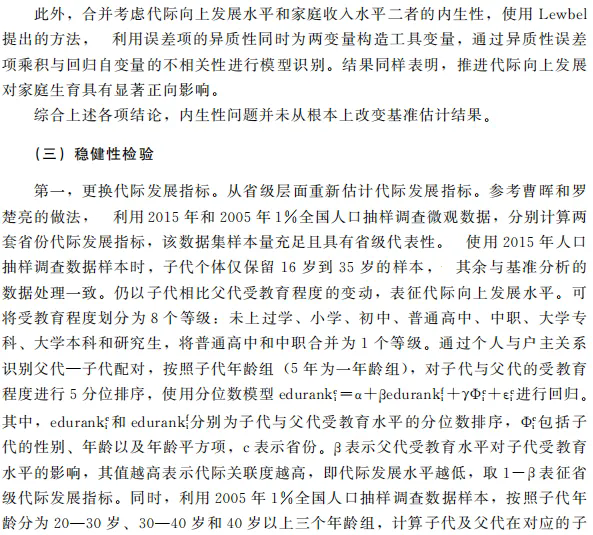

四、计量模型与回归结果

五、进一步研究

结论

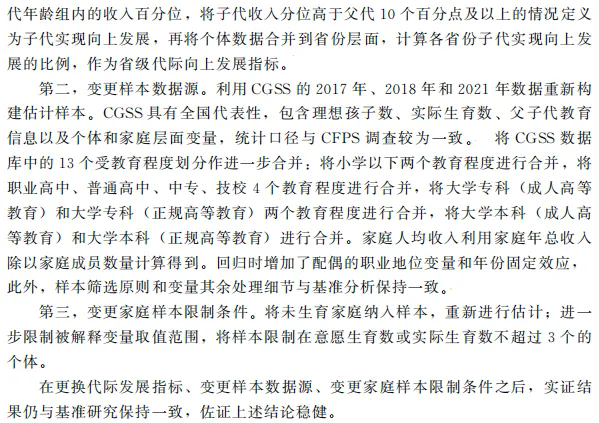

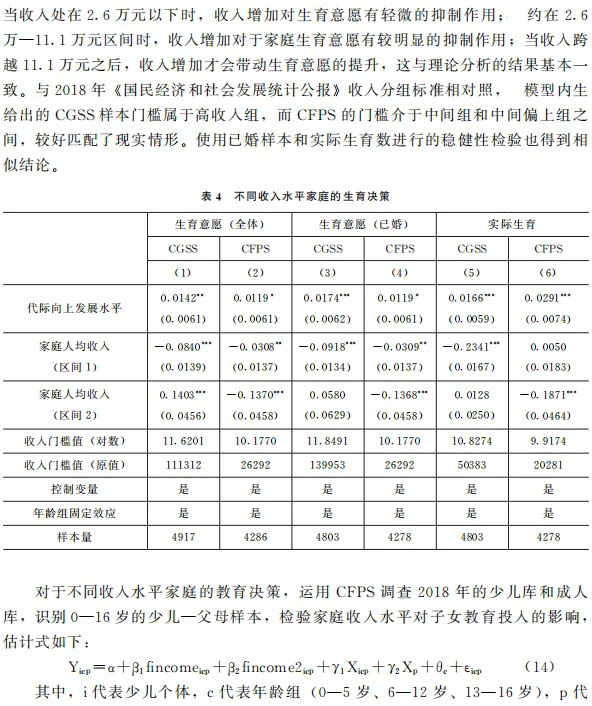

当前,推进中国式现代化面临新的人口环境和条件。以人口高质量发展支撑中国式现代化,需要科学把握人口发展内在规律,准确认识、适应、引领人口发展新常态。将代际发展因素纳入理论模型,可分析推进代际向上发展对家庭生育—教育决策的影响,以及不同收入群体的决策异质性。模型推演表明,改善代际向上发展水平能够提升社会生育率。随后,综合运用CFPS、CGSS、全国人口抽样调查等多套微观数据,实证检验代际向上发展对家庭生育意愿和实际生育数的影响,并从多维度进行内生性和稳健性检验。不同收入水平家庭的生育—教育决策异质性主要表现在,随着收入水平的增长,中等收入家庭生育数量下降,低收入、高收入家庭生育数量上升;教育投入在收入水平跨过一定门槛值后显著上升。这表明中等收入群体面临更强的教育投资竞争压力,与理论机制分析一致。

〔本文注释内容略〕

原文责任编辑:张天悦