摘 要:文本具有基本信息和作者意图两重意义。读者通过对文本的语义分析得出基本信息;作者意图蕴含在文本中,称为含意。对含意的理解需要经过一个非论证性推理的过程:读者依据作者提供的语言信息,激活与文本生产最佳相关的语境要素,推导出作者的意图;影响推理过程的关键项为作者与文本相关联的知识所构成的文化语境。以跨文化交流中最具代表性的翻译为例,可以阐明由于译者与作者之间存在着不可消除的文化语境视域差异,形成对作者意图的理解之难。廓清翻译学在从格义论到知识翻译论的发展过程中对于相关问题的探索轨迹,可以展示在翻译的理论与实践中释义障碍、阐释效度与译文标准等基本问题的缠绕式发展进路。

关键词:非论证性推理;文化语境;释义障碍;阐释效度;译文标准

作者陈开举,广东外语外贸大学阐释学研究院教授(广州510420)。

经典文本的反复阐释和重译是实现文化传承与文明互鉴的重要方式。然而,为什么要反复阐释,如何评价阐释的效度?实际上,阐释的效度或翻译的标准如何厘定一直是阐释学的核心问题。阐释和翻译总是围绕文本的意义展开,于是对该问题的进一步追问就应该简约成:在文本的诸多意义构成中,究竟哪部分会导致阐释者们的不同理解,形成不同的阐释结果?以及对相同文本中该部分意义的诸多阐释,判定阐释或翻译的标准是什么?

本文从翻译的视角入手,对上述问题进行探讨。首先,深度剖析文本意义阐释中释义障碍的根源:精神领域中,由符号表征的思想在交际的两端不可能取得完全对等的理解或阐释效果;阐释者根据文本提示信息建构起认知语境,如此所形成的理解视域只能无限接近作者创作时的认知语境,即作者创作时的视域。其次,文化语境里知识的个体性差异以及不同文化体之间的差异构成了理解和翻译中最大的也是最根本的释义障碍,当然,该障碍也正是反复阐释和翻译的动因所在。最后,以翻译学的发展为例梳理对于释义标准研究的基本理路,强调社会生活实践的发展策动了对经典文本新的阐释和翻译,并在极大程度上影响着该时代的阐释效度和翻译标准。如此,通过深度剖析阐释和翻译中的障碍,可以为文明文化体之间的互动互鉴提供一定的理论支持。

一、对文本含意的理解是一个非论证性推导过程

文本意义的构成较复杂,细分有七种,概括为两类:第一类意义是字面意义或语义意义,包括概念意义、内涵意义、搭配意义和主题意义,这是文本的基本信息或意义,对它们的理解应当严格按照语法等语言学规则进行。第二类意义包括社会意义、情感意义和反射意义,这些意义的内容不是语言符号系统内的规则所规定的,而是反映着作者的情感和意愿,强调个人人生经验和体悟,表达着作者的交际意图,这种意义因人而异,故在语用学中称为话语含意,以区别于含义,即直显的语义意义。对话语含意的理解只能依靠推理,但是这种推理不同于自然科学中的形式逻辑推理。考察下列语例:

以数学为代表的自然科学,遵循着严格的形式逻辑的论证性推理,如语例(1),要求推理的前提清晰、完整、无误,所得到的结论具有必然性,对这种意义的解释属于说明的性质。要证伪一个这样的判断,只需要举出一个反例即可。日常交际中,更多的情况则像语例(2),充满了省约,如B省约掉了诸如“湖南人爱吃辣”之类的话语,其中的含意要靠A凭借猜测添加出省约掉的经验或知识语境要素,补全自己在理解这句话的含意时的语境要素,所形成的视域与B的语境视域进行不同程度的融合,从而完成理解。在具有审美价值的文学文本中,由于往往加上了审美趣味,精神与物质两重境界融通,可能的含意变得极为丰富,如语例(3)中,“醉”“山水之间”的含意乃至于整句话的含意或意境基本上全靠领悟和想象力,难有确定的理解或标准的阐释。

上述语例呈现出从纯形式性的客观事实表述向情绪、精神、审美等主观内容的语体变化。相应地,不确定性在增强,推理的非论证性也随之增强,及至语例(3),含意推理就基本上属于典型的非论证性推理:前提不一定清晰、完整,推理的结果是或然性的,即可能正确也可能是错误的。自然科学形式逻辑与精神科学非形式逻辑的差异构成了一条巨大的鸿沟,即狄尔泰鸿沟。一方面,自然科学要求遵守形式逻辑,属于严格的论证性推理,琐碎的前提均须被给出和补全,才能进行推理,得出的结论具有不变性和可验证性的特点,推理的过程和结论不因时间、空间、阐释者的变化而变化,具有无情的客观性。对于自然现象和规律解释的错误有可能导致极为严重的后果,如安全系数不够、防洪指标过低等带来生命财产的损失。另一方面,日常交际中,人们处在信息交换、视域扩大的过程中,交际过程充满了瞬时性(spontaneity)和多变性,交际双方边猜测边推理,边矫正理解,即使发现推理出错,也大可以说“哦,对不起。不过我现在知道了”,并不耗费多少成本。这是因为,大部分话语交际的作用在人的生活实践中相当于收集和核实信息、优化计划和设计、为真正的行动做准备,顺畅高效的交际过程本身就具有十分重要的意义。实际交际中,这种推理理解一般既迅速又顺畅,人们对对方含意的推断只能做到基本清晰、大体上无误,而非绝对准确、无误,推理结果具有或然性。这种推理属于概率性的、非论证性推理,具有非琐碎性(non-trivial)的典型特征。

文学文本充满了类似于语例(3)中的各种修辞手法,追求意向性表述效果,许多含意难有定解,对其阐释依赖非论证性推理。文本所含的社会意义和情感意义,既表征了作者对所处时空等物理环境的即时性适应,又体现其长期累积的独特生活阅历、生命体验和深度感悟,更出于他主观感受到的某种不吐不快的表达冲动。这些要素凝结成一种综合的意向即作者意图,其复杂性决定了它的推理理解不可能是直显的。一如作者在行诸文字的过程中对意蕴的艺术性表达的推敲过程,阐释者对文本中那些若隐若现、曲径通幽的含意的追寻也正体现了文学阐释的艺术趣味。这种推理的过程显然不可能是论证性的,结果也不是确切的。试比较:前文之语例(2)不可能完全补全,只能按照基本常识概率性地补充出来“湖南人爱吃辣椒”。源于生活却高于生活的文学作品不允许进行这种琐碎性推理,因为那样就消解了艺术性、审美性和想象空间,也就破坏了文学的旨趣。

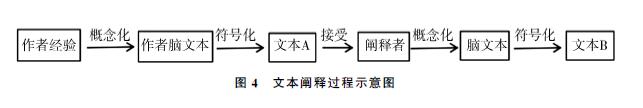

文本中的作者意图往往因为种种原因不能直接表达出来,如避讳、禁忌、试探性的话语,真正的意思只能蕴含在文本之中,是可能的而非直显的含意,文本中只提供了相关的提示信息,读者必须据此寻找作者省略的语境项,构建出相应的视域,以此去适配作者本来的语境视域,推解出作者的意图,达成理解“其中味”的效果并加以阐释。所谓视域,“就是看视的区域(Gesichtskreis),这个区域囊括和包容了从某个立足点出发所能看到的一切”。需要注意的是,一方面,作者的语境视域使他产生一个概念性的“脑文本”,进而经过符号化即语汇的选择生成具体的文本;另一方面,读者或接受者无从直接接触到作者的脑文本和相应的语境视域,只能靠文本中的提示信息推测性地构建作者生成文本时的语境要素,建构出其作为理解者或阐释者的脑文本和语境视域。作者和阐释者各自建构的抽象状态的脑文本和语境视域只能是不同程度地重合或融合,但绝不可能完全一致。所以,每一次阐释都是一次语境/视域重构,而对同一文本的诸多阐释不会完全一致,也不可相互替代。这样,新的阐释和旧阐释一起形成了该文本阐释的效果历史。

作者的语境视域和阐释者建构的语境视域在关于交际与认知的关联理论中被称为互明:交际双方可能互相明白对方的部分语境要素,但是不可能共享所有语境要素构成的语境视域。对于同一文本,不同的阐释者所构建起来的语境视域也不可能相同,已有的阐释可以作为语境视域的基础,提示后来的阐释者建构他自己对该文本的新的语境视域。交际的目的在于交际双方认知语境的扩大,也意味着交际者或阐释者知识的增加、视域的扩大。

人类活动的目标驱动决定了其实践活动中的经济省力原则,体现在文本中,为了保证和提高交际的有效性和效率,作者总会把自己的意图所构成的语境视域用他认为最佳的、简明的符号形式提示给目标受众;后者接收到符号刺激,激活最佳相关的语境要素,构建起语境视域,推导出作者的交际意图,完成理解,并据此做出阐释。需要注意的是,作者给出的是最佳的符号提示(最简明的)而不是最大的符号提示,即其中的关联为最佳关联而不是最大关联,理解和阐释时经过非论证性推理得到最佳关联的含意即可。所谓最佳关联,是指理解者根据话语中的明示信息能够推理得出恰当的说话人或作者的含意。

语境的重要性在语言学、哲学、阐释学等领域已经成为共识,它是“一种确定意义的限度、范围和条件”。语境要素包括物理要素即时空语境、语言语境即上下文、文化语境即百科知识。只有那些与文本相关的语境要素才是该文本的语境,如文本产生的时间、地点、物理环境,与文本内容相关的上下文或者平行文本,作者对于文本话题或内容相关知识的了解等。只有当所有相关语境要素综合起来形成作者或阐释者的认知语境时,该要素才起作用。那些本来相关但是没有被意识到、没能成为认知语境的要素是不能起作用的。如,没有经历过海啸的内陆人很难真切地理解那些经历过海啸的生还者的恐惧,又如,《祝福》中不谙世事的孩童们不能理解祥林嫂为何喋喋不休地重复关于她儿子阿毛的不幸故事。文学文本的阐释中,因为修辞、审美等要素的影响,含意变得不确定,带来理解和阐释的不确定性。考察以下语例:

(4)乘兴而来,兴尽而返。(精神:多少量或多大程度的兴为“乘兴”又或者是“兴尽”?)

(5)树欲静而风不止,子欲养而亲不待。(上下文的关联:这两个语句之间由于缺乏逻辑关系,只起到修辞的作用,而非逻辑推理)

可见,文学文本中,所有的语境要素包括时间、地点、程度、语言、观念等,都可能变成作者表述含意的成分,基本意义反而不重要了,当然,既然属于含意,那么推理求解也就带有不确定性,甚至同样的认知语境要素也可能引起不同的理解或阐释效果,所谓仁者见仁智者见智;面对同样的文本,同一个阐释者在不同的阐释经验中也可能获得不同的理解,得出不同的阐释结果。“视界在理解中变化着,这不仅是指我们自己的视界总是在理解中转化为新的视界,同样地,历史视界也不会由于我们的某一次理解而被固定,它必将随同我们视界的变化而变化,在新的理解过程中被重新理解。”

综上,作者交际意图的理解或阐释是一个含意推导的过程,属于非论证性、非琐碎性的推理。读者或阐释者根据文本提示信息以及最佳相关语境要素推导出最佳相关含意,完成对作者意图的理解。这种推理与形式逻辑之论证性推理的区别在于,由于依靠的是概率最大的即最佳关联语境要素,而非全部可能的即最大关联语境要素,故推理的结果也只能是最有可能的即最佳关联性的含意,而不能确保是绝对正确的含意。即是说,阐释者建构的借以推导作者含意的语境视域是不可能与作者共有或共享的,具有建构性;该视域与作者创作文本时的语境视域不可能完全一致,每次阐释都意味着寻求新的可能的语境要素或者加入新的理解;正是理解的这种开放性或未完成性推动着经典文本的不断阐释或重译,构成文本阐释的效果历史。但是,坚持从文本本身出发,从文本内的提示信息和与文本相关的语境要素展开对文本含意或作者意图的阐释才是对该文本的有效阐释,而不是从阐释者自己先有的立场出发,将文本降格为证实阐释者自己意图的手段,这是检验阐释效度、避免堕入强制阐释的基本准则和路径。

二、释义中最大的障碍是文化语境的不对称性

对文本含意或作者意图的理解需要读者或阐释者寻求文本语境的要素,形成相应的视域。文本的语境包括物理语境、语言语境、知识语境。这三种语境要素共同构成读者或阐释者的认知语境,也称为文化语境。阐释者建构的语境视域与作者生产文本时的语境视域相融合,于是达成不同程度的共鸣,获得不同程度的理解。认知或知识语境可能因读者或阐释者而异,如对于同样的人文、历史知识乃至于数理知识,不同个体掌握的程度、关注的重点可能有着较大的差异,造成知识的个体性、地方性差异。

(一)物理语境与语言语境的不对称性

物理语境要素形成认知语境要素,其差异性的消解可以通过知识考古的方式厘清,如通过“床前明月光”发生的具体时间、地点进而推解出作者最可能因何而感怀。文本内相关联的物理语境之空间要素如方向、高低、内外等,时间要素如朝代、时令、昼夜等,需要通过细读文本内信息或根据提示信息进行推理,甚至考察与该文本相关的书信、札记、平行文本等以厘定相关信息。推理的基本路径和方法是明确的,故物理语境不是阐释过程中难以把握的部分。

考察文本物理语境的不对称性,可以发现地理要素的不同会形塑出不同特色的民俗文化,不同文化体系中饮食、服饰、房屋等存在着不小的差异。阐释文本时,这些差异性会进入相关语境要素,形成释义障碍,如,部分中国人对于《谁动了我的奶酪》中“奶酪”的喻指可能不敏感,因为他们可能并不熟悉奶酪。

文化差异正引起越来越多的关注,学界甚至明确提出文化地理学、文学地理学方向。随着文化交流的增加,文化差异带来的文化交流中的意义误解问题会得到改善,但难以根除:如其他人很难体会爱斯基摩人心中的“雪”,一般人也不可能与干旱地带的人们共享关于“水”或“骆驼”的情感意义。

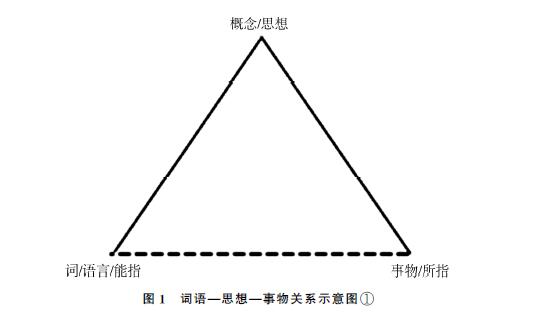

物理语境要素以语言形式包含在文本中。也只有以(语言)符号的形式表述出来,方能成为文本之认知语境的成分,进入文本意义阐释的视域中。现代语言学认为,作为能指的语词并不与单个的所指即具体的事物相对应(除非加限定词变为特指或实指),即是说,汉语词汇“石头”也好,英语的“stone”也罢,指的并不是具体的石头,而是指石头的类特征,以概念的形式连接着能指和所指。语词和事物之间没有直接的联系,它们必须通过人脑中的概念或者思想这个环节才能实现相互之间的匹配,兑现具体的意义。如图1所示:

该图表明:语言是思想的表征,事物经过人的认知提炼出共性,形成概念储存在知识库里。这里,语言与思想有着直接的联系,但语言与事物之间没有直接的联系,它们之间的关系必须经过人脑里的认知中枢系统的操作才能达成。一方面,经过大脑概念化这个环节,形成的概念是抽象的事物的类特性;另一方面,概念化了的类特性一般都具有多个义项,而具体语境中的语词只是表达了其中的一个或多个义项(如双关语),一般不可能将概念中的所有义项同时表达出来,这就需要同上下文语境要素结合起来才能厘定文本中的具体语汇表达的究竟是哪个或哪些义项。文本中相关联的物理语境也通过符号化,作为语言表征的一部分,被纳入文本表述之中。

以往研究中的语言语境主要指上下文,即是说,正在阐释的那部分话语的前后语以及作者可能给出的互文性注解是阐释者必须明白的。而对于作者可能受到某些文风的影响因而偏好使用的那些语言策略或表述风格,则可能因为文本流传的久远,而使后来的读者或阐释者难以得到相关的语境要素,从而造成释义障碍,影响阐释效果。然而,这种问题通过知识考古的考据也总归可以确切地解决。

需要强调的是,具体文化中的经典文本经历了长期的传承,后人对这些文本的反复阐释使之成为厚重的高语境文化(high-context culture)的重要成分。如《道德经》经过无数辈学人的阐释,早已不是当初五千言那么简明,诸多作者没能展开细述的可能的意涵都被挖掘、拓展、丰富、完善,成就了体系化的道家学说,深刻影响着对经典文本的后续阐释。

(二) 知识语境与思维方式差异性

文本中的含意之最大来源是作者与该文本相关的那部分知识语境,主要包括由其学识和经验构成的百科知识,以及他想通过此文本来表达的个人意图(即他的交际目的)。构成这部分知识语境要素的质与量对于读者或阐释者来说都只能通过主观推断;而他人的推断构建起来的该部分语境视域不可能全然等同于作者生产时的知识/文化语境视域,二者之间存在着程度不一的不对称性,由此形成最大的释义障碍,这也是阐释学研究的热点和重点问题。

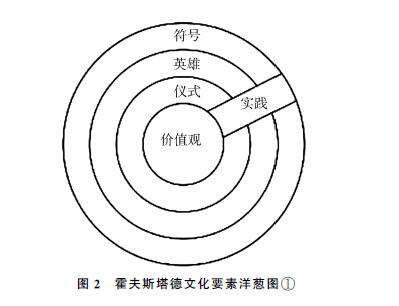

经过符号表征的知识累积而成包罗万象的文化帝国,内容从宏观上可以分为物质、精神、制度、方法论四个方面,其中核心的也是最有内涵的部分就是知识。作为人的认知、经验、体验的结晶,不同的文化体所形成和传承的知识必然带有该文化主体自身的特点,形成具有特色的文化模式或者文化体系。一般来说,一个文化系统包含着从生活中常见的文化现象、英雄人物、庆典仪式到价值观等由表入里、从现象到本质的内容,如图2所示:

该图表明,文化之不同层级的内容构成一个有机的整体,从能直接被认知的符号,到创造和承载文化意义的民族英雄,生活中祭祀与庆典的各种仪式,再到某文化的核心价值观。所有这些要素影响、指导、规范着人的生产生活实践,正是通过实践,文明和文化水乳交融成一体。

位于图中最外层的“符号”大部分属于物理语境或者与之相近的内容。第二层“英雄”,从知识论的视角看,该词的含意本身就可能因人而异,更可能因不同的文化而异,因此造成知识语境层级的不对称。如曹操在中国读者心目中究竟是英雄还是奸雄?多少人在多大程度上相信《三国演义》对曹操形象的设定?译成英文时,相关的表述如“说曹操曹操到”,其中的“曹操”是否能译为“devil”?这就充分说明知识本身的建构性和相对性。在同一文化语境内,知识——尤其是无法量化的概念类知识——具有流变性,或者说具有历时性的不对称性,不同文化体中,表面相同或相似的知识实质上可能存在着更大的不对称性。

真正的文化惊骇的产生远不止是出于对异域的风光、民俗、食肆的难以适应,对于当地早已常识化了的知识如节假日活动、宗教信仰、重要庆典活动的隔阂,让外来客和移民深切感受到“异乡异客”的沧桑。经历第三层“仪式”——当地文化中的各种程式化要素时,具备相当生活阅历的漂泊客才会真正品味到“每逢佳节倍思亲”,体会到在异国他乡难入社会主流的无奈。仪式与文化最内核圈层的价值观密切相关,不同文化体中的图腾可能大不相同甚至相悖。

最内核即第四层“价值观”是文化的基石,是不同文化的本质性差异所在,也构成了异质文化之间最难交融的所在,造就了跨文化交流与阐释中最顽固的障碍。在跨文化交流与学习中,如中国文化中的“仁”“天人合一”“阴阳五行”等核心价值和基本概念对于西方文化背景的学习和研究者来说十分难懂,因此,在将这些概念向西方译介的过程中,就出现了多种版本,对这些概念的阐释效果如盲人摸象,各执一端却难得全貌。如“仁”的英译就有benevolence,kindness,kindheartedness和humanity等译法,由于都不能全面表达“仁”的多重含义,尤其是儒家思想中“仁”的丰富内涵,所以学界较为公认的做法是音译法jen/ren加上注释。当然,这又带来了过于烦琐与形式上不对等的问题,障碍还是很难消除。同样,西方文化的核心价值和基本概念在译入中国的过程中也因为缺乏相对应的概念而颇费周章。

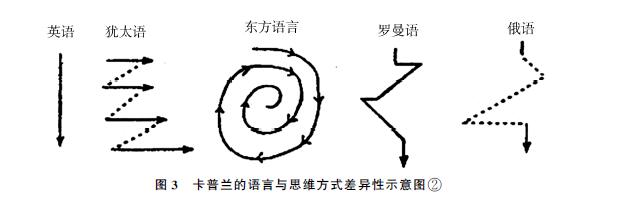

不同文化体之间知识的不对称性还突出表现为思维方式差异性,如卡普兰通过比较不同语言的表述方式,总结出下列语言与思维方式差异性示意图(图3):

该图显示出不同语言在表述思想时的路径差异,也代表着思维方式上的差异性。其中,最显著的如英语的演绎型的线性表达方式与东方语言的归纳型的婉转表述方式之间存在着知识表述方式的不对称性。

(三) 认知语境的不对称性

物理语境、语言语境和知识语境要素在作者生产文本的一端和阐释者理解文本的另一端都经过了符号化的过程,形成各自的认知语境。在认知语言学里,根据乔姆斯基的转换生成语法理论,话语或文本生成之前,人脑中先有不受语境要素约束的基本语义,即深层结构(deep structure),话语或文本的生成就是该深层结构经过语法转换和语境因素的介入,投射生成实际语句的过程。这就是说,作者大脑认知机制中预先有由基本意义构成的脑文本,它经过语法转换和语境化投射形成具体的(纸质)文本。脑文本是人脑中信息或意义的表征模型,具有“私有性质(private property),不能与他人共有或共享。脑文本除了自己能够认识和理解外,其他人无法认识和理解另一个人保存的脑文本。如果要让其他人接受和了解保存在自己大脑中的脑文本,就需要寻找把脑文本表达出来的方法。一般而言,借助人的发音器官进行口头表达和借助符号进行书写是表现脑文本的两种基本方法”。文本的生产过程是脑文本经过语法、词汇、语境选择的结果。“直到今天,作家创作任何文学作品,从根源上说都是对脑文本的回忆、组合、加工、复写、存储和再现。可以说,没有脑文本,就没有作家的创作,也没有物质文本和电子文本。没有脑文本,也不可能产生任何形式的文学”。

认知语境中基于人生体验的那部分知识在不同文化主体之间存在着很大的差异,从而成为最大的释义障碍,即图4中原文本A与阐释文本B之间最大可能的差异之处。在精神领域,基于生命体验的知识具有地方性、群体性特点,人与人之间的这类知识具有一定的差异性,不同文化之间人们的差异性更大。因此,自狄尔泰以来,现代阐释学试图为精神科学寻求一种普遍适用的阐释方法就显得尤为可贵。图4中抽象体的、概念性的作者脑文本和阐释者的脑文本的差异表明,阐释不可能是直显地“恢复”作者的认知语境和视域,只能是尝试性的建构过程。

以上讨论了作者与阐释者认知语境的不对称性带来的释义障碍。通过从物理语境、语言语境到知识语境,以及将这些因素整合作为知识或文化语境的符号、英雄、仪式、价值观各个圈层,可以看出同一语言文化内以及跨文化间在文本的产出端和阐释端认知语境的不对称性,这种释义障碍在异质文化之间就更加显著。在以翻译为主要形式的跨文化阐释中,最主要的障碍就是知识的不对称性造成的释义障碍,即译学界所谓的不可译性。

三、从翻译理论的发展看阐释标准的衍化

作者和阐释者认知语境的不对称性形成了阐释的障碍,而跨文化阐释或翻译中释义障碍更大;有趣的是,差异性越大,阐释的必要性越强,因为阐释能更好地为主体文化补益稀缺成分,为之赋能,促进其稳健地发展。在跨文化交流中,文本阐释通常以翻译的形式表现出来。关于翻译是阐释的基本形态,有学者系统梳理了施莱尔马赫、狄尔泰、伽达默尔、帕尔默等现当代阐释学代表人物在这一点上的论述,并直接提出“翻译即阐释”,故此不赘。本文循着翻译的理论和实践发展路径,结合实例讨论前述认知语境即文化或知识语境对翻译造成的障碍,并讨论翻译理论和实践如何处理该障碍。

翻译实践历史悠久,对翻译的研究长期聚焦于翻译的技艺和方法,系统的理论研究始于20世纪六七十年代,到九十年代中期,翻译学学科已经清晰地确立了。早期的翻译研究基本都致力于如何忠实地翻译原文本意义,强调译文忠实于原文,考究作者的社会历史环境,忠实地翻译出作者意图。西方围绕《圣经》、中国围绕佛经翻译的探索,直译与意译,信达雅等翻译标准的建立,都属于该范畴。

与西方哲学的语言、文化转向相似,翻译学在20世纪六七十年代以来借用语言学、文化学、阐释学等学科理论成果,发展了一系列翻译理论,实现了翻译从技艺到学科的蜕变,甚至出现了借用现代阐释学理论产生的哲学翻译学,旨在对翻译学进行本体论研究。下面结合当代翻译理论几大流派,分析其对于认知语境问题是如何处理的。早期的翻译研究因为缺乏系统的理论,且其中重要的思想都被后来的理论吸收了,故此不赘。

(一)基于文本语言特征的等值翻译理论

20世纪早期哲学、文学领域语言学转向的发起者之一雅各布森(Roman Jakobson)将语言学理论引入翻译。他发表于1959年的论文《论翻译的语言学问题》深刻论述了语言学和翻译的关系、翻译的类型划分、翻译中的一般问题和方法等,被认为是翻译学的经典论著。该文还从语法和词汇范畴讨论了诗歌翻译,认为诗歌基本上是不可译的,提出了“创造性翻译”(creative translation)的概念和方法。

奈达(Nida)是西方翻译理论语言学派最重要的代表学者,他基于语言学理论,提出了“翻译科学”的概念,提出并论证了“对等理论”,引发了翻译学界在该理论路径上持续的研究热潮。基于《圣经》的翻译和研究,他1964年的代表作“论对等原则”总结了导致翻译不同类型的三个基本原因:信息的本质、作者目的以及译者目的、受众的类型。他提出文本信息的形式对等原则,以及译文效果的动态对等原则,即源文化中接收者和信息之间的关系与译文和目标受众之间的效果相同的等效原则。纽马克对语义翻译和交际翻译进行了比较,他围绕结构主义语言学之语法和语义,强调等效标准,对翻译过程进行了操作性强的讨论。此外,科勒把等效关系剖析为外延、内涵、文本规范、语用、形式五类对等。

聚焦于文本的语言学翻译理论批判性地吸收了此前以作者—文本为中心的“忠实”翻译观,借助现当代语言学理论,尤其是贯通语言学、语言教学、文学、翻译等学科分支的结构主义语言学,在文本的处理上强调语法—翻译法。虽说内容远远超过了“直译”“意译”“忠实”的传统讨论,但本质上还是从文本的语言形式出发的各种“忠实”翻译论,走的是语法—语义路线,基本避免了对语境的深究,而是在语言形式内讨论意义,文化语境这一广袤的意义来源被搁置了。

中国最早的佛经翻译中的格义法对译文的“忠实”“对等”也有着同样的追求。所谓格义,是“一种类比之理解方法,用来解释和理解跨文化背景的概念”。然而,即便是形式上做到“对等”——这在诗歌翻译中尤为难得,意义和含意却几乎不可能“等值”,所以雅各布森、奈达等语言学翻译理论家们也都承认存在着不可译性。实际翻译中可能出现形式、功能、效果等局部的对等,但总体上却不对等,许多音译、硬译的翻译例子就是如此。从梵语音译入汉语的如“阿弥陀佛”“涅槃”等语音上对等的语符,虽耳熟能详,但常人对于它们的意义可能处于懵懂状态。类似的罔顾意义的硬译实际上等于没有翻译。

当然,从认知规律上看,对异质文化中特有的知识、概念的译入本来就有一个由浅入深、由局部到整体的过程。那些初期译介中只能部分“对等”的词汇,随着传播和理解的推进,最理想的是人们找到或者创构了新的语汇,如以“民主”代替了“德谟克拉西”、以“科学”取代了“赛恩斯”等,达成与源文化中相关概念相当的表述效果。不过,正是由于这个过程突破了纯粹的语言学,加入了知识、文化要素才会取得如此效果。

语言学翻译理论从语言形式出发,强调从形式到功能上的对等、等值,虽然在机器翻译等领域取得了显著的成果,但在意义较为复杂的文本翻译(如文学翻译)中,由于知识的不对称性,往往只做到形式上的对等,难以做到含意释义上的对等。借助现当代语言学理论力求形式化地、精确地、对等地翻译,脱离文本之知识文化语境去阐释和翻译,实际上是要把精神科学范畴的文学文本装进自然科学的模子,但这中间横亘着精神科学的综合性、体验性特征,存在着生命体悟的差异性。纯粹形式上的对等最多是翻译了作为意义之载体的语言外壳,实际上背离了“忠实”,更谈不上“信达雅”。

(二)聚焦于译者的阐释学翻译理论

传统的翻译理论聚焦在作者和作品上,将译者压制成为“求工不得而又欲罢不能的尴尬角色,而译作则被看成当不得真的仿制品和权宜性的替代品”。现代阐释学将阐释看作人的生命本体内容,这就赋予了理解者和阐释者主动的合法性。将阐释学理论运用到翻译学,最瞩目的是斯坦纳的阐释学翻译理论。在其代表作《通天塔》中,斯坦纳开篇就明确指出:理解即翻译。理解是阐释的核心部分,所以也可以说,翻译即阐释,阐释即翻译。该著开创了阐释学翻译理论,对原属于两个研究领域的共同课题如作者、文本、语言、文化、翻译过程、翻译理论等做了深刻的阐述,最有影响的是其对“阐释步骤”的解析:

第一步:信任(trust)。译者根据经验,相信面对的作品是有价值的,怀着虔诚之心与对作者和原作的敬佩、敬畏态度开始他的阅读、理解、翻译工作。

第二步:侵入(aggression)。强行打破文本的边界,抓获文本意义,是译者主动拆解文本,建构自己与文本相关的语境视域的过程。

第三步:吸收(incorporation)。将理解表述为译文,对译入语产生影响。

第四步:补偿(compensation)。译文对译入语的文化产生影响,打破原有的平衡,因此要对译文进行适当的调整,以修复相关的失衡。

基于深厚的理论和翻译实践经验,这四个步骤令人信服地解释了翻译的一般过程。其实,对文本、他人和事物的理解过程都要经历这四个步骤。没有尊重和“信任”,任何认真的阅读都很难发生,更谈不上深度理解和翻译了;“侵入”揭示了理解之由局部到整体再由整体到局部的循环过程;“吸收”则发生在表述为译文的过程中,最后的“补偿”是整体上的润饰,是求达求雅的最后环节。我们强调,“侵入”环节之由局部到整体的文本理解过程正是译者获取文本相关文化语境以构建起对文本的认知视域即脑文本的关键环节。

斯坦纳的翻译理论吸收了此前的翻译理论成果,如他在《通天塔》中体现了忠实于原文本,反对译者“添油加醋、添枝加叶,把自己的意思加了进去”等过度阐释或强制阐释现象。阐释学翻译理论最直接的两大理论来源是转换生成语法和萨丕尔—沃尔夫假说。要言之,该理论起于语言学,成于对文化的倚重。就此,段小莉提出,“翻译就是对文本背后的文化进行阐释”。

阐释学的翻译理论强调历史性:不仅是作者、作品的历史性,更强调阐释者、翻译者理解与表述过程之历史性。这样,阐释者和译者先在的历史性被揭示出来,阐释和翻译的过程被看作实践性的过程,译者和阐释者无疑是这个动态的实践过程中最具有能动性的一端;如果再把翻译扩展到所有的理解行为,则翻译无疑是人作为主体的本质活动。于是,翻译和现代阐释学一样具有了本体性,甚至有学者直接将斯坦纳开创的阐释学翻译理论称作“翻译的哲学理论”。

当然,斯坦纳的阐释学翻译理论也会因为赋予译者或阐释者的主动性过强而导致过度阐释、强制阐释问题,但是总体上该理论对翻译学贡献极大。对此,翻译学界已有许多讨论。我们要追问的是,是什么决定了翻译的事件化和译者的主体性?此问题的答案应该源于翻译的目的性,即翻译背后的推动力。

(三)目的论下的知识翻译学

近年来,代表着翻译学最新成果的知识翻译学在充分吸收已有翻译学成果的基础上,提出了为什么要翻译、译什么、评判翻译的标准和效果等问题,推动翻译学的发展达到了新的高度。

为什么要翻译?翻译需要高度自觉状态下较大的投入,是一项重要的人类生产活动。引入异质文化中的瑰宝,旨在改善主体文明文化的功效,即所谓他山之石,可以攻玉。翻译彰显了文明文化见贤思齐,提升自我的发展诉求。实际上,翻译作为投入较大的系统性智力工程,总是由总体目标的“无形的手”把握和推动。知识的地方性和个体性是翻译存在的前提,也给定了翻译的使命:“翻译是地方性知识世界化的过程,翻译使不同语言承载的不同知识成为世界公共财富。”

译什么?译入优秀的知识、文化,尤其是本文化欠缺的内容,译入的知识可能起到革命性的推动作用,如20世纪初我国译入马克思主义等,极大地促进了社会发展进步。文本的翻译必须译出基本的知识、信息,结合翻译目的,突出有用的部分。

怎么译?译学界已有的研究十分丰富,尤其是阐释翻译理论的四个步骤很明晰,这里只强调一下如何处理译者与作者和原文之间的关系。一方面,必须坚持译者主体性,即“译者在受到边缘主体或外部环境及自身视域的影响制约下,为满足译入语文化需要在翻译活动中表现出的一种主观能动性。它具有自主性、能动性、目的性、创造性等特点”;另一方面,正如斯坦纳所说,译者一般必须“紧盯着作者,这样就不至于迷失方向。紧跟作者的意思,而不是死扣字眼,他可以对作者的意思加以延伸,但不能改变”。

知识翻译学从宏观层面突显了翻译的事件性和实践性,这就必然影响到译文的标准,就此有必要做进一步的阐述。翻译的时效性要求对文本中相关知识文化语境的考据不能是琐碎的、无限延长的过程,必须采取非论证性推理,在一定时限内做出权宜的理解和阐释。“世界上并不存在终极性翻译,原文与译文不是一一对应的线性关系。翻译的多样性与人类认识与经验的个体性、多样性有关,也跟人类语言的非自足性、人类知识的非充分性有关,更与知识创造和文本生成的复杂过程密不可分。”

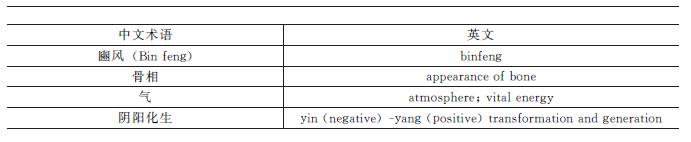

少数幸运的情况下,如果可以联系到作者或者通过其他的直接证据确认相关知识语境要素,准确释义和翻译就会比较有保障。如鲁迅主动对《药》之结尾夏瑜坟上的那圈花环的含意所做的说明;又如笔者在翻译实践中,由于在英文中没有相对应的概念,严重的知识不对称性使得这些术语的释义和翻译难以确定,但是因为能得到作者本人的解释和确认,得以确定相应的英译文:

原作者对相关术语的英文表述的干预保证了文本译出时对外传播的保真,为此采取了异化的翻译策略;在译入外来文化、知识时,译者的主体性则往往体现在:受到其不可避免的本文化历史性的规制,更多地考虑到本文化中的读者可接受度,采取“拿来主义”的办法处理,如佛经翻译中的格义法。

对于在目标文化中完全找不到匹配的语汇,可能采取音译、异化的手段,翻译的结果一开始人们根本就不懂,但是时间长了,从功能上也能接受其大概的意思,经过长时间使用达成约定俗成的效果,如kangaroo,在澳洲土著语里是“不知道”的意思,却被早期英国人误解为指称袋鼠的词汇,于是按照发音在英语中创构了这个词;音译入英语的汉语词汇如kang(炕)、kowtow(磕头)、wok(锅)、功夫(kungfu)等;从英语音译入汉语的如巧克力、咖啡、坦克、吉普等。

更多的翻译实践则充分体现了译者不断尝试理解和阐释源文化文本中较为复杂的观念等知识,其中的术语乃是不同文化体系下形成的知识结晶,难以在不同的目标语中找到对等的概念/语词,在译入本文化时只好用格义加归化的方式综合创构新术语,以表达引入的新内容、新意义:译入汉语的如马克思主义、庞氏骗局;译入英语的如气功qigong(deep breathing exercises音译与释义相结合),本命年 one’s year of birth considered in relation to the 12 Terrestrial Branches,端午节the Dragon Boat Festival,等等。

知识翻译学综合了其他各流派的理论,将知识的不对称性、文化的多样性彰显出来,也正是差异性催生了翻译的必要性,从这个视角我们可以再一次回归到人文精神科学的主旨之一:和而不同(harmony in diversity)。

四、从翻译学看阐释效度的衍化

翻译理论的发展脉络印证了阐释学发展过程中研究焦点在作者—文本—阐释者三大要素之间的转换,也昭示了阐释和译文标准的衍化轨迹。要言之,翻译理论反映的阐释效度经历的一系列转化,在最新的知识翻译学中突出了不同文化中知识的独特性,构成翻译过程中最大的释义障碍,也影响着翻译作为阐释的效度。

文本的生产即从脑文本到语言文本,要经历作者认知语境的形塑。在文本阐释端,阐释者的理解必须经过相关认知语境要素重构的过程。作者和阐释者的相关认知语境构成的视域只能部分融合而不可能完全重合。作者对文本的修改有可能调整他反映到文本中的认知语境要素;阐释者的每一次重读、理解和阐释也可能修正他对文本相关认知语境的重构。如此就揭示了文本阐释无限的可能性,也能解释为何许多经典文本历经了长期的反复的阐释,却仍然有后来的新的阐释。作者与阐释者认知语境不对称性是阐释的难点、重点和旨趣所在,在跨文化阐释中,这种不对称性问题更加突显。

文史哲经典作品充满了独特的民族文化价值观、世界观和思维方式的内容,含意丰富,翻译难度大。翻译家们对这些含意丰富的内容的释义充分展示了阐释中的障碍及其解决策略。孔维珍比较了理雅各、辜鸿铭、亚瑟·韦利、林语堂和刘殿爵对《论语》中“仁”“礼”“君子”不同版本的英译,发现他们对这些关键性术语有着基本不同的翻译版本。由于各个翻译家对这些概念的理解一般是基于对某一方面的认识,所以很难简单地评判出孰优孰劣。这也正说明,“任何翻译都带有翻译者的诠释学‘境遇’和理解的‘视域’,追求所谓的单一的真正的客观的意义乃是不可实现的幻想”。以“仁”为例,源文本《论语》中就出现了一百多次,几乎每次都有独特的意蕴,含意当然不可能统一;同时,英文中根本没有一个被如此复杂地阐述过的对等的概念。故翻译家们见仁见智地阐释“仁”在所难免。新知识、新概念的引入往往会催生一系列新的语汇,以现代汉语中的日语外来语为例,“表示专业用语和固定概念,主要涉及哲学、心理学、经济学、社会学等自然科学和社会科学方面的专业术语。例如:经济方面:借方、贷方、景气、财阀、债务、广告等;哲学、政治方面:微观、宏观、形而上学、左翼、中产阶级等;法律、诉讼方面:公判、审问、仲裁、引渡等”。

翻译的英文词根trans是跨越之意,要跨越两种语言的差异实现意义的表述,更要跨越文化差异使目标受众理解译入的内容。文化语境中那些建立在人的生命体悟基础上的概念、信念、价值观等决定了文本的含意,是翻译中必须跨越的释义障碍。尤其是对文学作品的理解,“不是在空间的、静止的、非时间的概念知识的范畴内被把握的,因为它具有事件(即历史)的特征。一部文学作品的意义是动态的、时间的、个人的……简而言之,文学不是概念性知识,而是经验”。对于大多数文学文本,尤其是已成经典的作品,作者大多已经作古,直接的证据如作者的书信以及其他互文性的证据都缺失,相关知识语境要素缺位,释义障碍显著,不同的译者找到的证据可能差别很大,形成的阐释视域各不相同,翻译结果也会不同。如莎士比亚的《哈姆雷特》中那句著名的台词:“To be, or not to be, that is the question”,充满了文学性、哲理性,但是文内没有明确说明作者到底意指的是什么含意,作者在借以抒发自己的何种情怀或志趣?这是引得后来无数阐释者、译者竞相着力的典型语例,对这句话的翻译和批评莫衷一是,成为讨论释义障碍和阐释标准的绝佳例证。

更典型的是某些概念在目标语言中完全没有对应的词汇,如西方哲学中指称“存在”的“being”,在中国哲学中没有相对应的概念。王路深入探讨了这类概念或知识的可译与不可译的问题,“哲学中确实有一些词是不能翻译的。比如‘道’‘象’(比如‘天下’‘江湖’)。我认为,它们不能翻译,主要不是语言的问题,而是理解的问题,因为它们不好理解,无法理解。说它们是文化中的概念没有问题,因为那样会有更大的解释空间”。与前面分析过的“仁”一样,这样的概念往往内涵极为丰富,任何一种阐释可能都只能涉及其中的一点或一面,而整体含意却如同盲人面前的“象”,难以把握。没有理想的阐释,只有相对最好,即向着最佳阐释无限靠近的理解、释义和译文。存在着巨大差异的文本内容翻译旨在追求更好的释义而不断地再语境化、再符号化、再概念化。可以肯定的是,对释义效度的评判应该坚持围绕文本中的知识内涵,而不是“借文本之名,阐本己之意”。

当然,文化语境中知识的非对称性带来的释义障碍总是必须克服的,阐释者和译者对这些障碍认识的加深或拓展催生出新的阐释或译文,从另一方面说,释义障碍促成了阐释的开放性。含意越丰富、阅读和阐释的人越多,越能促成新的阐释,这就是经典文本获得不断重译和重新阐释的根本动因。推陈出新的阐释或译文也要求相应的评判标准的更新,以获得新的受众之认同,实现阐释或译文的有效阅读、传播和接受。对相同文本的阐释标准无论如何衍变,总是要受阐释的基本要求所制约。这里我们从阐释的循环简析一下作者和文本对阐释或翻译的约束。

阐释的循环体现在语言、作者含意和阐释主体性三个方面。首先,在理解文本的阶段,部分与整体之间相互印证,即具体词语的意义往往要通过词组、句、段甚至整个篇章的印证才能确证合适的理解,当然反过来也是这样,即篇章的理解要各部分、各段落、各语句甚至各个词汇意义的聚合。这是语言层面的阐释的循环。其次,文本与其生成的历史语境之间的相互印证,即作者将相应的社会历史语境内化成认知语境,以文本的形式呈现出来。所以,对文本中作者意图的理解离不开文本和相应的社会历史语境之间的互证。最后,阐释者或接受者方面阐释的循环:阐释者作为文本的读者或接受者对于文本的理解和阐释总是要与其自身的历史文化语境协调起来。上述三重阐释循环贯穿着阐释过程,规定着阐释的有效性,也决定着相应的阐释标准,翻译也是如此。

翻译的标准强调“忠实”原则:忠实于作者、忠实于原文,对应着古典的、作为技艺的阐释学。其中,作者和文本处于高高在上的一端,翻译和阐释要忠实于信息的提供者,作者和文本是绝对的权威,翻译作为阐释的效度取决于对作者和作品的忠实程度。此阶段的翻译对不同文化间的学习和相互理解起到了巨大的作用,对于译入方社会的发展起着极大的推动作用。但是,实际情况往往并非如此:强调“信达雅”的严复在翻译赫胥黎的《天演论》时,采用的是意译而非直译,并添加了他自己的按语、导言、自序,借用原文表述了不少自己的观点,原作中的论点“物竞天择,适者生存”本来只是自然科学之生物学范畴的观点,被译者借用来观照社会发展,成为社会达尔文主义之名句。从翻译、阐释的角度看属于强制阐释,它在很短时间内成为广为接受的公共阐释。译者的社会历史性促成了他的翻译表述,对其阐释效度的评判也就离不开参照其所处时代之历史性的约束。

“语言”转向为翻译提供了理论依据,培育了以“对等理论”为代表的诸多翻译学理论,为翻译学的学科化打下了较好的基础。然而,强调以形式为主的各种“对等”虽然对于以诗歌为代表的少数文体在译文的语言形式上有着较好的指导作用,但意义的阐释被边缘化了。所以,这些理论一般都会注意加上对于意义的释义。不过,不以意义为核心指标的阐释标准很难真正成立。

阐释学翻译理论为译者作为阐释者的主体性打开了广阔的空间,助力形成翻译学的本体论研究,甚至提出“哲学翻译学”或者“翻译学的哲学研究”,对应着哲学阐释学和本体论的阐释学。不过,阐释学翻译理论过多强调从译者出发,主动建构其自身的认知语境,这个过程中对于作者意图或者文本含意缺乏足够的重视,译文容易滑向强制阐释。

知识翻译学博采其他翻译理论流派的优长,注重知识的个体性差异和文化语境的不对称性,强调翻译的实践性,突显社会历史规定性对翻译的作用。该理论为翻译的目的性、规定性、释义标准的发展变化及其动因提供了更宽广的研究视域。

翻译学理论的衍化进路呼应着现代阐释学研究重心从作者到文本再到阐释者的嬗变,分别关联着翻译过程中从强调作者所处社会历史背景到文本语言特征再到译者的主体性,并据此形成评判译文的标准。对于文本中承载着的作者意图或文本含意,各种翻译理论都不同程度地强调了“忠实”原则,在阐释学中已经被赫施等明确提出来,但是在翻译研究中迄今还没有明确地围绕它形成评价译文效度的标准。经历了分别强调作者—文本—译者的研究焦点的循环,公共阐释理论能够成为翻译理论螺旋式回归到作者意图或文本含意研究的有力支撑。阅读、理解和翻译过程中的公共理性要求译者或阐释者“以普遍的历史前提为基点,以文本为意义对象,以公共理性生产有边界约束、且可公度的有效阐释”。以公共阐释理论指导翻译,必能提高译文作为阐释的效度。

通过对文本之文化语境系统的阐述,清晰地析出认知语境在阐释和翻译过程中形成的作者与阐释者之间的不对称性,揭示出跨文化阐释与翻译中最大的障碍所在,有利于指导相应的阐释与翻译的研究与实践。遵守以文本为基础,把握作者意图,才能达成对文本的公共阐释。由于翻译是跨文化交流中最主要的内容,对文化语境不对称性的释义障碍的认识与克服必然能够有效地促进文明、文化体之间的互鉴互动,推进文明、文化体本身的健康发展。

结语

对阐释或译文最佳效度的追求,是所有文本阐释者和译者的期望。要做到这一点,最大的障碍是阐释者与作者文化语境的不对称性。对文本含意的阐释是一个通过寻找作者在生产文本时最佳相关认知语境,进而经过非论证性推理得到确当理解和表述的过程。这个过程中的最大障碍是作者与阐释者之间认知语境的非对称性,不同文化主体的知识差异为阐释和翻译提供了必要性。民族文化特色、生活经验的个体性以及作者寄寓在该文本中的交际意图决定了作者与阐释者在文化语境上的非对称性,阐释者需要通过类比的方式将文本可能的含意投射到自身的认知文化语境中,跨越非对称性造成的释义障碍,实现理解和阐释。

跨文化交流中的核心实际就是文化互译。文本的翻译需要跨越源文化与目标文化语境显著的非对称性,克服理解与表述的释义过程中的各种阐释障碍,将源文化文本转化为目标文化文本,实现源文化中相关知识在目标文化中的再符号化、再语境化、再概念化。将公共阐释理论运用到翻译理论和实践中,可以为译文确定衡量的标准,提高译文的接受度和阐释效度。不同时代的社会生活实践既促成对经典文本的重新阐释和重译,也约束和检验着阐释与翻译的效度。克服文本阐释中的释义障碍,有益于提升翻译的接受度和阐释的效度,从而提升文明、文化体之间的互动、互鉴水平,推动文明、文化的健康发展。

本文注释内容略

原文责任编辑:张跣 马涛

扫码在手机上查看