摘 要:“文”从何而来?它是自然的造物,还是人类智慧的结晶?

关键词:

摘要:诗、乐、《易》、《春秋》等文本的生成机制问题在战国秦汉时期引起士人关注,并逐步形成两类观念。一类强调文本是人类自然情感的流露,生成者以非理性的自然状态参与文本的生成,由此形成的文本是一种自然物,可以称之为“天籁说”;另一类观念强调文本是人类理性精神与独立人格的载体,文本生成是一个高度个人化、理性化与技术化的过程,由此形成的文本是一种人造物,可以称之为“作者说”。这两种文本生成观念呈现出文本不同的价值和审美趋向,对于中国文学史的发展具有源头性影响,二者之间的竞争与交融也构成文学史发展的动力之一。

关键词:天籁 作者 诗人 文本生成

作者程苏东,北京大学中文系副教授(北京100871)。

“文”从何而来?它是自然的造物,还是人类智慧的结晶?它为个人私有,还是社会的公共财富?它由作者制造,还是由读者生成?这些关于文本生成机制的“元问题”在东西方学术史上已经争论了数千年,随着19世纪以来各种新思潮的迭兴,相关理论更令人目眩。中国拥有悠久的诗文批评传统,20世纪以来则参与到世界文学研究的整体进程中,如何在二者之间找到“接口”,在以中国文学传统回应现代学术思潮的同时,又能揭示中国文学与文本文化的独特价值,成为百年来中国文学研究者持续努力的方向。围绕早期中国文本的生成机制、传播形态、经典化等问题,中外学界已经积累了丰富的成果,但相关歧见也日益引发关注。在这一同时涉及理论与文献、西方与中国、古典与现代的研究领域内,概念的界定与辨析、理论框架之于研究个案的适用性是两个重要的立足点。因此,要对上述问题做一阶段性清理,一方面需要借助学术史梳理,厘清相关研究的源流变化,由此充分理解当下相关研究的理论背景和问题意识;另一方面则应回归早期中国文献的自身传统,充分把握两周、秦汉知识人在讨论文本生成、传播等问题时采用的概念体系和言说方式,如此方有助于廓清中国古代文本生成观念的形成与演变过程,并为文本研究这一世界性论题提供具有独特价值的中国个案。

一、学术史的回顾与反思

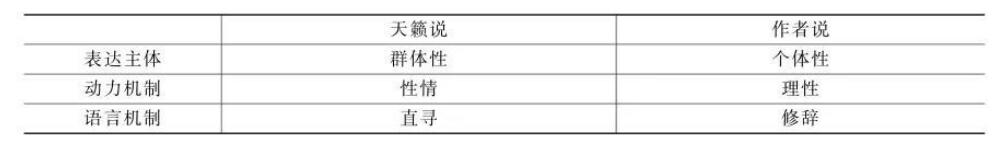

文本的生成过程受到诸多因素的影响,其中有三点至为关键,即主体、动力机制与语言机制。主体即文本的实现者;动力机制指触发主体实现文本的动力;而实现文本的具体方式则是其语言机制。关于早期文本生成机制的整体研究虽然出现较晚,但有关上述因素的具体探讨则广见于各文体、文类的起源研究中。梳理20世纪以来相关研究的学术史,大致可追溯至以下四个传统:

第一个传统是章学诚、阮元等对传统著述观念的反思。传统文章学以“文”导源于“六经”,视后者为圣人立言载道之盛事。至唐宋派、桐城派继起,辞章之学蔚为大观。章学诚不满于这种矜尚文辞之风,乃提出“六经皆史”,强调宫廷这一公共机构在早期书写中的核心地位,以私家著述为“周衰文弊”的产物。不久,阮元又提倡“文言说”,以口传韵语为“千古文章之祖”,从源头上对桐城古文的合法性提出质疑。龚自珍、章太炎等对此均有论述;刘师培统摄诗、史二体与言、文两端,提出“谣谚之作,先于诗歌,厥后诗歌继兴,始主文字于竹帛;然当此之时,歌谣而外复有史篇,大抵皆为韵语。”与实斋盛赞官师之学不同,刘氏认为史官垄断学术,赋予私家著述打破专制的正面意义。其后,胡适系统批判了章太炎“诸子出于王官”说,罗根泽、余嘉锡则先后证成“战国前无私家著述”说;可见,诸子著述固不可一一溯及王官,但史、祝等宫廷职官在文章修辞、结构、体式等方面的开拓之功亦不容湮没。随着甲金文献的不断发现以及学界对商周宫廷书写文化的认识愈加丰富,相关论题至今仍为学者所关注。

第二个传统源自20世纪初欧洲“纯文学”观念的引进。在浪漫主义思潮中,艺术被视为个体内在情感的“表现”,近代的文学观念由此产生,文学的起源问题也再次引发关注。深具抒情色彩的歌谣被视为诗歌之源,学者围绕其形成机制、表现形态等问题展开了大量讨论。这些论述随着浪漫主义文学观的译介影响到中国,刘半农等掀起“歌谣运动”,陈凡、郭绍虞等则致力于从理论上重建中国文学的起源叙事。口头先于书写、韵文先于散文、民间先于宫廷、抒情先于记事、群体创作先于个人等观念逐渐深入人心。同时,在中西文学传统的比较中,朱光潜等建立起古希腊诗学重“再现”、中国文学重“表现”的认识框架。至于这一表现传统如何从“原始诗歌”发展而来,其所表现者是“道”“志”还是“情”,则引发持久争议。新中国成立以后,普列汉诺夫、高尔基等苏联学者关于文学起源的论述一度广为接受,群众不仅成为诗歌、神话等文体的创造者,也成为其文学价值的保证。80年代以来,随着思想解放,诗歌的抒情性、个性价值得到正名,学者也开始基于中国诗史的自身传统重新探讨“群体诗学”与“个体诗学”的关系问题。

第三个传统与20世纪30年代帕里、洛德提出的“口头诗学”理论有关。受民歌研究的启发,帕里将荷马史诗纳入“口头传统”的视野中,认为歌手通过“主题”与“套语系统”的组合来创作史诗,而程式化水平则是验证某一文本是否具有口头性的基本指征。这套理论被应用于不同语言的史诗、叙事诗研究中,傅汉思通过对《孔雀东南飞》中“套语”频次的考察验证了这一理论在长篇佚名乐府叙事诗研究中的有效性,王靖献则将其引入《诗经》这一早期抒情诗的研究中。70年代后期,鲍曼以“表演”(performance)、“语料库”(repertoire)、“模式”(pattern)等概念为核心发展了“口头诗学”理论,强调“表演中的创作”(composition in performance),并将其应用于“故事、史诗、民歌、仪式性的礼拜、政治演讲术”等更为广泛的文体研究中。这种“表演”理论影响巨大,在陆威仪关于先秦诸子的研究、宇文所安关于早期古典诗歌生成的研究、鲍则岳关于早期中国文献“合成性”(composite nature)的论述、柯马丁、毕善德关于《诗经》的研究中,“表演”“语料库”等均成为高频词。早期中国文献被理解为基于各种仪式性场合而形成的表演性文本,具有流动性和复合性,其制作主体由个体性“作者”变为群体性的“表演者”,而长期在阐释中居于核心的“作者意图”也让位于对仪式功能与话语机制的考察。

第四个传统来自20世纪60年代后结构主义思潮中罗兰·巴特、福柯等对“作者”问题的反思。巴特解构了“作者”在文本阐释中的核心地位,福柯则揭示出“作者”在话语权力构建中的功能性作用。克里斯蒂娃通过揭示文本的“互文性”(intertextuality),指出“作者”是复数而非个体性的,浪漫主义以来强调个体性的“作者”在理论层面就此被解构。由于巴特和福柯都强调“作者”是特定历史条件的产物,因此,探讨“作者”的成长史及其“史前史”自然成为研究者关注的问题。龚鹏程将中国古代作者分为“隐匿的、非专指的作者”与“所有权式作者”,认为前者较早出现,具有神圣性,其演进为后者的过程正是文人传统的建立过程。鲍则岳通过对金文、简帛文献与传世文献的考察,提出汉以前不存在单一性作者;史克礼等遂以“复合性作者”(composite authorship)统括早期中国文本生成各环节的参与者。 此外,学者普遍注意到司马迁在“作者”形象建构过程中的重要意义,柯马丁则揭示出汉帝国的知识管理与作者观念之间的内在关联。

作为古典研究中最具魅力的论题之一,关于早期文本生成机制的探讨永无止境,上述四种范式可谓各有擅场,若就题中剩义而言,或有三点略可思考:首先,学者关于早期文本生成机制的研究长期集中在史实层面,即从客观上探讨早期中国的各体文献究竟如何产生,至于观念史层面的研究尚不充分。古人何时开始关注诗、文的生成机制问题?他们如何发问?使用哪些概念?相关概念如何形成?又如何发生断裂和转移?这方面的研究尚有待推进。其次,学者在研究早期中国文本生成机制时多采用验核法,即基于福柯或某种现代“作者”概念,考察其在中国的形成过程;但现代“作者”概念的界定基于欧洲文学史的发展,尽管学者已经从中提炼出原生性、原创性、个体性等若干理论标准,但恐怕仍难以穷尽各文学传统的多样性。“作者”问题的世界性意义在于它促使我们对各文明传统中文本的生成机制和阐释向度加以反思,并从中发现共性与差异;因此,在处理“作者”问题的中国个案时,不妨首先抛开“作者”概念的种种现代设定,在前述问题意识下发掘中国文献中有关文本生成与阐释问题的理论资源。最后,对于文本生成机制的研究长期受到“纯文学”观念的限制,关于诗歌起源的研究占据了20世纪文学起源问题的中心,至于礼、《易》、《春秋》学文献中有关文章起源的论述则较少受到重视。事实上,跨文体的视域有利于我们从更宏观的层面认识早期中国文本生成观念的形成与演变,而“性情”“言志”“缘情”“诗人”“作者”等概念最初都发端于经学阐释,只有深入理解其经学内涵,才能真正把握它们的文学批评史意义。基于此,本文将从中国文献的自身传统出发,努力突破“纯文学”的资料范围,系统梳理早期中国文本生成观念的形成与演变过程。

二、天籁说

章学诚曾对私家著述出现前以宫廷为中心的文献流通形态加以描述:“古者朝有典谟,官存法令,风诗采之闾里,敷奏登之庙堂,未有人自为书,家存一说者。”各类仪式性与实用性文书均由相应职官负责展演与书写,周人关注于这些文献的功能、体式与风格,对其生成机制却习焉不察;直到福柯揭示出“话语”背后的权力建构,关于制度与文本之间互动关系的研究才受到关注。至于非职务性的文本制作,西周文献中主要表现为歌诗的创作,《金縢》言周公作《鸱鸮》,《大雅》则言“家父作诵”“君子作歌”“寺人孟子,作为此诗”,这些诗作者虽为贵族或官僚,所歌亦攸关政事,但作诗于他们而言并非职务行为,故值得关注。不过,相关文献对此皆略陈其事,鲜见发挥,可见“为诗”“作歌”本是周人抒发情志的日常行为,最初亦未形成文化自觉。至春秋时期大量采自邦国闾里的佚名风诗进入《诗》本,情况乃发生变化。王廷在政治地位、道德塑造、知识掌握等各方面均拥有闾里难以比拟的优越性,王廷何以对风诗如此关注,甚至将其与最具神圣性的典、诰、雅、颂并列,成为贵族最核心的公共知识?这些问题必然引发思考,由此形成关于诗、乐、舞生成机制的新观念。

《尚书·尧典》已经提出“诗言志”,《左传》《国语》则有“诗以言志”“(诗)以耀明其志”诸说,尽管这些说法或言贵族习诗之益,或言赋《诗》见志之事,关注点皆在诗之功能,尚未涉及诗歌的生成机制,但已显示出“志”在早期中国诗论中的核心地位。至郭店简《性自命出》乃在天人关系的语境下对“情”“志”的形成与展现过程做出细致描述:

凡人虽有性,心亡奠志,待物而后作,待悦而后行,待习而后奠。喜怒哀悲之气,性也。及其见于外,则物取之也。性自命出,命自天降。道始于情,情生于性。始者近情,终者近义。

“天”在降“命”于人的同时赋予其自然感知能力,这就是“性”。“性”依托于“心”这一脏器,后者由主导不同情绪的四种“性气”构成,它们不具备独立运动的能力,只有在外物催动下才形成“情”“志”;换言之,在“天”降“命”成“人”之际,此人拥有情感能力,却不具备道德、知识与理性,是完全受制于“天”的“自然人”。随着外物催动性气产生“情”“志”,才形成独立于天的“人道”,并接受社会公“义”约束,“自然人”由此成为“社会人”。因此,“人道”是天赋秉性与后天习得共同作用的产物,而因“物”生“志”的过程作为“人道”之始,是天人分际的关键。在此基础上,简文开始讨论诗、乐、舞的发生机制。

“性”既藏于内心,外人难以感知,故简文称“凡学者求其心为难”;但“好恶,性也。所好所恶,物也”,由于“性”中已存好、恶等情感偏好,故当天性所好之“物”出现时,自然触发喜气,反之则不免引发愠气。性气运动而“见于外”,遂导致表情、声音和肢体动作的渐次变化。《性自命出》细致分析了这一情绪活动的整个过程:

喜斯陶,陶斯奋,奋斯咏,咏斯犹,犹斯舞。舞,喜之终也。愠斯忧,忧斯戚,戚斯叹,叹斯辟,辟斯踊。踊,愠之终也。

喜、愠等性气一旦被触发,则进入“陶”“忧”的情志阶段。先是表现为“奋”“戚”等表情变化,继而触发语言机制,形成“咏”“叹”等诗、乐文本,最终以“舞”“踊”等肢体动作完成整个情绪的宣泄。简文“A斯B”的顶针式表达意在强调前后状态之间的必然性触发关系——尽管五官、声带、肌肉、骨骼等均是人体器官,但在情志的强烈催动下,它们都暂时摆脱主体的理性控制,进入不由自主的状态,这是此段论述的关键。类似说法又见于《诗大序》:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故永歌之,永歌之不足,不知手之、舞之、足之、蹈之也。”除了顶针格,序文还加上一系列因果推导,“不知”二字更强调这些动作已超出自我意识的范围,凡此均显示诗、乐、舞的发生过程作用于人而受命于天。

《吕氏春秋·大乐》同样在天人关系的视域下将“乐”的生成归诸天地、阴阳,其关注点则在于“人”与“欲恶”之间的关系:

凡乐,天地之和,阴阳之调也。始生人者天也,人无事焉。天使人有欲,人弗得不求。天使人有恶,人弗得不辟。欲与恶所受于天也,人不得与焉,不可变,不可易。

《礼记·礼运》言:“饮食男女,人之大欲存焉;死亡贫苦,人之大恶存焉。故欲恶者,心之大端也。”人在自身形成过程中处于被动状态,故其情感偏好皆先天而成,非但不受主体意志控制,反而借助歌舞等人体活动来表现自身。由此看来,诗、乐、舞的生成肇端于天性被外物激活之际,此时之人为非理性状态下的“自然人”。这类观念在战国秦汉时期颇见流传,若以艾布拉姆斯“世界、作品、艺术家、欣赏者”的框架为参照,此说悬置了艺术家在文本生成过程中的主观能动性。在世界面前,艺术家只是被动参与作品呈现的载体,其状态正如闻一多所言:“理性铸成的成见是艺术的致命伤,诗人应该能超脱这一点。诗人应该是一张留声机的片子……自己不能决定什么时候响,他完全是被动的,他是不能自主,不能自救的。诗人做到了这个地步,便包罗万有,与宇宙契合了。”由此生成的文本实质上等同于鸟兽的啼鸣号咷,故《尧典》在描述歌诗的演奏效果时称“百兽率舞”,孔颖达《毛诗正义序》则径以燕雀啁噍和鸾凤歌舞为“诗理之先”:

若夫哀乐之起,冥于自然,喜怒之端,非由人事,故燕雀表啁噍之感,鸾凤有歌舞之容,然则诗理之先,同夫开辟,诗迹所用,随运而移。

既然连燕雀也会通过啼鸣表达悲喜,则情志表达就不再是人类独有的能力,而是一切生灵共有的天赋。至于感于哀乐、吟咏性情的“诗理”亦应与天地并生,远远早于人类的出现。孔氏将《诗大序》“诗者,志之所之也”的生成机制推演到极致,虽略显夸张,但深契序意。

由此看来,在《性自命出》《吕氏春秋》《诗大序》等战国秦汉文献中逐步形成一种关于诗乐生成机制的系统认知,其核心在于强调人以其非理性的自然状态参与文本生成,由此形成的文本本质上是一种自然物,本文将这种文本生成观念称为“天籁说”。事实上,早期文献多以“咏”“叹”“歌”等日常语言描述这类诗乐的产生,并无特定专名;若不得已而名之,则考虑到相关论述多在天人关系的语境下将诗乐的形成追溯至“天”,同时强调诗歌作为听觉艺术的音乐性,故借用《庄子·齐物论》“天籁”一词:

子游曰:“地籁则众窍是已,人籁则比竹是已,敢问天籁。”子綦曰:“夫吹万不同,而使其自己也。咸其自取,怒者其谁邪!”

万物在风中各因其天赋之形而发出和鸣,此所谓“天籁”;人既为万物之一,其在外物作用下以天赋之心性、声音、肢体抒写情志,自然也是“天籁”的一种。当然,“天籁”在庄子的话语体系中是“无情”的,而诗、乐、舞却是“情”“志”所生,二者似有违戾;不过,此情既出于天性,非由“成心”,则虽有悲喜而不悖自然,此王弼所谓“圣人之情,应物而无累于物者也”,二者名异而实同。清人已用“天籁”描述上古歌诗自然天成的艺术风格,如胡渭认为上古“圣主贤臣,声出为律;儿童妇女,触物成讴。要皆有天籁以行乎其间”,方玉润论《芣苢》之妙,以为“夫佳诗不必尽皆征实,自鸣天籁,一片好音”,刘师培认为“古人作诗循天籁之自然,有音无字,故起源亦甚古”,罗根泽以《周易》卦爻辞为商代歌谣,亦以“天籁”称之。这些说法中的“天籁”尚未成为诗学术语,但频繁的使用显示其作为文学批评概念的可能性已经随着清代诗学的发达逐步得到揭示,故笔者援用此语而赋予其新的内涵。

“天籁说”回避了修辞技巧、知识积累、社会身份等一切与个人有关的因素,关注文本与世界、文本与普遍人性之间的互动关系,尤其是人类意识世界中主体性的边界所在,由此赋予文本三方面的特点与价值,以下略做讨论。

首先,“天籁说”将文本的生成动力归本于“天”,这不仅使得佚名歌诗获得充分的正当性,而且赋予其沟通天人的特殊功能,具有独特的数术价值。“天籁说”排除了个体对于文本生成的影响,使得作者在文本阐释中变得无足轻重,这对于风诗等佚名歌诗的理解具有重要价值。在“天籁说”的论述逻辑中,歌诗中颇有人力不能及的天意存焉,其节奏、韵律均为人类自然天性的流露,是一种超越人类,天人互通的特殊交流方式。在有关诗、乐文本功能的早期论述中,常强调其与天地、鬼神之间的沟通能力,《尧典》在论及诗乐之用时言“神人以和”,《诗大序》在论及诗用时亦言其“动天地,感鬼神”,锺嵘《诗品序》则强调“舞咏”可使“灵祇待之以致飨,幽微藉之以昭告”,这些说法固然带有早期文献常见的神秘色彩,但在“天籁说”的文本生成机制下也确有其合理性。

基于这种合理性,佚名歌诗被视为对人间权力关系的一种突破,可以成为“天”谴告人君的媒介。《左传》中卜偃、师己均据童谣占测未知,《国语》范文子称“古之王者”“辨妖祥于谣”,《洪范五行传》则将“诗妖”与恒阳之罚、介虫之孽、犬祸等并列为人君“言之不从”所致妖祸。东汉后期出现的《太平经》认为歌诗如天气流行,是时运治乱的体现,故通过诗作可以探知“天心”:

故事不空见,时有理乱之文,道不空出,时运然也。故古诗人之作,皆天流气,使其言不空也。是故古者圣贤帝王,见微知著,因任行其事,顺其气,遂得天心意,故长吉也。

占术的知识基础在于区分天人之际,占卜者将人力无法掌控的现象归因于“天”,并试图据其探知天意。这些现象既可表现为兆坼、蓍草、星变、物怪等自然物象,也可以是梦、嚏、目瞤、耳鸣等人体表征。在早期知识观念中,后者既不受人主观意志掌控,又非致人疾痛的病变,故只能理解为“天”借助人体而显现的异象。诗歌成为具有占验价值的妖祥,足见其在早期观念中同样被视为作用于人体却无关人事的“天心意”。

其次,“天籁说”机制下生成的文本是人类天性的真实流露,具有自然的审美价值和忠信的伦理价值。自然状态下的人在外物刺激下不由自主地形诸歌咏,无须借助社会知识的渲染和修饰,由此形成一种反对知识储备和技术锤炼,强调感受、直觉的创作论。锺嵘在比较“经国文符”和“吟咏情性”两类文本时即指出,前者“应资博古”,后者则“何贵于用事”,认为“观古今胜语,多非补假,皆由直寻”。知识与修辞会干扰心灵对于外部世界的澄澈感受,纯粹的自然美成为诗文品鉴的重要标准。儒家素来强调知识学习与文辞修饰,何以会出现这种具有反知识、反修辞倾向的诗论呢?这还是要基于“天籁说”的文本生成机制来理解。我们知道,“忠”“信”“诚”等概念在早期儒家心性论中受到广泛肯定,《孟子》以为“大人者,不失其赤子之心者也”,强调人性纯良可贵。郭店简《语丛一》将“人道”塑造分为内、外两个渠道:“天生百物,人为贵。人之道也,或由中出,或由外入。由中出者,仁、忠、信。”“仁生于人,义生于道。或生于内,或生于外。”正是因为具有“忠信”的先天品质,人类才可能借助后天教化而成为百物之“贵”。这里的“忠信”主要指一种至诚无伪的处世方式,故郭店简《忠信之道》言:“至忠亡譌,至信不背。”与其伪饰造作掩饰内心,不如坦诚一腔真情,这就是《性自命出》所言:

凡人伪为可恶也……凡人情为可悦也。苟以其情,虽过不恶;不以其情,虽难不贵。

在“情”“伪”的对照下,“情”由于其真实性而被赋予独特的美学价值。这种真实性无关个人修养,是由人类生理机制决定的。除上举《性自命出》《诗大序》外,类似论述又见于《大戴礼记·文王官人》:“喜气内畜,虽欲隐之,阳喜必见;怒气内畜,虽欲隐之,阳怒必见”。内在情绪的激发必然带来表情、声音或肢体动作的变化,无法隐藏,故《孔子诗论》认为“诗亡隐志,乐亡隐情,文亡隐意”,《吕氏春秋·音初》认为“盛衰、贤不肖、君子小人皆形于乐,不可隐匿”,《礼记·乐记》则言“乐不可以为伪”。由此看来,诗乐的生成过程正是人性内在“忠信”之道的反映,故《性自命出》又言:“忠,信之方也。信,情之方也。情出于性。”哪怕这种情志不符合儒家乐天知命的精神追求,只要发自肺腑,便无所愧怍, 故孔子称《诗》“可以怨”,孟子则称“《小弁》之怨,亲亲也。亲亲,仁也”。

最后,“天籁说”机制下的文本生成过程具有公共性,诗、乐由此具有观风望俗的信息价值和普遍的教化价值。《性自命出》认为“四海之内其性一也”,以人性欲恶普遍无别。由于“情”“志”的形成受制于内在之“性”与外“物”的互动,既然“性”成为常量,则外“物”就成为影响“情”“志”的唯一变量,而诗、乐的情感风格也就与世情变化密切相关。《左传》中季札观乐而辨国俗,《国语》中范文子言“古之王者”命“在列者献诗”,显示歌诗的信息价值已为春秋贵族所关注,故孔子称《诗》“可以观”,《礼记·乐记》《诗大序》《吕氏春秋·适音》则明确建立起诗乐的艺术风格与世风治乱的对应关系:

故治世之音安以乐,其政平也;乱世之音怨以怒,其政乖也;亡国之音悲以哀,其政险也。凡音乐通乎政而移风平俗者也,俗定而音乐化之矣。故有道之世,观其音而知其俗矣,观其政而知其主矣。故先王必托于音乐以论其教……

这种对应在《毛诗序》中得到实践,如《周南·兔罝》言“《关雎》之化行,则莫不好德”,《周南·汉广》言“文王之道被于南国……无思犯礼,求而不可得也”,这是治世安乐之音。《邶风·击鼓》言“怨州吁也……国人怨其勇而无礼也”,《王风·扬之水》言“刺平王也。不抚其民,而远屯戍于母家,周人怨思焉”,这是乱世怨怒之音。《王风·中谷有蓷》言“闵周也。夫妇日以衰薄,凶年饥馑,室家相弃尔。”这是亡国哀思之音。诗歌的艺术风格与诗序塑造的社会环境非常契合,读者由此深切感受到某个时代的共同情绪,至于诗作者的个人身份则可以完全忽略。当然,上举“三音说”只是笼统而言,任何政治都难免百密一疏,任何时代也都不免出现哀怨之音,但只有在“言之者无罪”的“有道之世”,诗、乐才能充分发挥至诚无伪的特性,成为人君体察民情、拾遗补过的依据。《尚书大传》言天子巡狩,宜“命大师陈诗,以观民风俗”,班固与何休则先后构建出两种“采诗说”,其所言采诗流程虽有不同,但均强调诗作出自众庶,是国家治理的重要参照。另一方面,诗、乐的生成基于普遍人性,其接受同样不存在任何知识基础或社会身份的限制,是一种具有普遍感召力,又足以直击人心的独特艺术,故《性自命出》称“凡声,其出于情也信,然后其入拨人之心也厚”,诗、乐由此成为移风易俗的教化之具。

当然,上述价值只有遇到富于智慧与道德的阐释者才能实现,否则佚名的歌诗将如同四时枯荣的草木般随生随灭。《性自命出》在描述诗、礼、乐的最初形成时认为“其始出皆生于人”,强调其为人类日常生活的产物,但在描述其经典化时则强调“圣人”的关键作用:

圣人比其类而论会之,观其先后而逆顺之,体其义而节度之,理其情而出入之,然后复以教。教,所以生德于中者也。

“人”在被动的自然状态下生成的文本经过圣人编纂与赋义后,又被用以教化“人”,可见“人”虽然是文本的生成者,对其价值却缺乏自觉的认知,只有经过圣人这一特定读者的阐释,文本的教化价值才得以发掘,其中原本有违道义的成分也才能得以涤荡。“人”、文本与“圣人”之间由此建立起环流式的互动关系,这正是简文所谓“道”“始者近情,终者近义”的内涵所在。《荀子·儒效》亦言:“故风之所以为不逐者,取是以节之也。”风诗的形成同样被离析为两个阶段,首先是闾里邦人的自然创作,其中难免含有“逐”的因素;其次是圣人节文后形成的“不逐”之典,《史记·孔子世家》由此引申出夫子“删诗说”。总之,“天籁说”机制下形成的文本高度依赖于阐释者的赋义,文本的经典化同时也是阐释者圣贤化的过程。

三、作者说

如果说“天籁说”赋予佚名歌诗多方面的文本价值,则“作者说”显然是伴随着私家著述的兴起而出现的一种文本生成观念,是在政治权威之外塑造思想权威的一种尝试。“作”广见于《诗》《书》与商周金文,“作册”是商周宫廷中负责书写事务的职官,文本“制”“作”本是商周宫廷的日常行政事务,但在“作刺”“制礼作乐”“作《易》”“制作《春秋》”等叙述中,“制”“作”被赋予特定的文化内涵,并逐渐成为一种重要的文化权力。这一转变几乎在战国秦汉《诗》学、礼学、《易》学、《春秋》学文献中同时出现,与儒家经典阐释体系的建立密切相关。

不妨从《诗》学文献说起。除了从心性论层面论《诗》以外,晚周《诗》论对歌诗作者的道德、政治素养亦有探讨,《孟子》先后两次引用孔子对于《诗》作者的赞叹:

《诗》云:“迨天之未阴雨,彻彼桑土,绸缪牖户。今此下民,或敢侮予。”孔子曰:“为此诗者,其知道乎!能治其国家,谁敢侮之。”《诗》曰:“天生蒸民,有物有则。民之秉彝,好是懿德。”孔子曰:“为此诗者,其知道乎!故有物必有则,民之秉彝也,故好是懿德。”

前诗见于《豳风·鸱鸮》,据《尚书·金縢》知为周公之作;后诗见于《大雅·烝民》,卒章明言为“仲山甫永怀”之作。孔子由诗文推度“为此诗者”的政治素养,暗示诗文与作者之间存在某种个体性关联,故孟子论诗亦强调需“知其人”,凡此均与春秋行人“断章取义”的用《诗》方式大为不同,也越出了“天籁说”公共化文本生成机制的解释范围。事实上,即便在心性论层面,《性自命出》也指出,虽然先天之“性”纯任自然,具有普遍性,但经后天教习而“奠(定)”的“用心”却容有差异。不难推知,用心各异的人们在外物催动下必然形成风格各异的歌咏,可见在“天籁说”之外,战国秦汉时期还存在一种指向个性化风格的诗学观念,管见所及,其中最系统的论述见于《诗大序》所言变风、变雅的形成:

至于王道衰,礼义废,政教失,国异政,家殊俗,而变风、变雅作矣。国史明乎得失之迹,伤人伦之废,哀刑政之苛,吟咏情性,以风其上,达于事变而怀其旧俗者也。故变风发乎情,止乎礼义。发乎情,民之性也;止乎礼义,先王之泽也。

大序将变风、变雅之作归诸衰世之“国史”,此说值得注意。阎步克曾考证乐师与史官对“六艺”传承的不同影响,大序此说显然是一种建构而非史实。与一般风诗径以“情动于中而形于言”不同,变风、变雅之作历经“发乎情”和“止乎礼义”两个阶段,前者基于人类天性,后者则受益于先王礼乐教化,是道德、理性作用下的自觉行为。这改变了风诗纯任情性的动力机制,势必对其艺术风格产生影响。据前举“三音说”,诗境哀乐本与世风治乱一一对应;但变风如《邶风·简兮》《静女》《郑风·叔于田》《羔裘》《女曰鸡鸣》,变雅如《信南山》《甫田》《瞻彼洛矣》《鸳鸯》等,其诗境非但不显哀怨,反多安乐颂美之辞。《诗序》多以借古讽今为说,认为诗作者有意通过取材“旧俗”而警醒时君;换言之,人们不再如风中芦苇般被动地流露性情,而是基于自身道德、理性、知识和修辞能力,在高度自觉的心理状态下创作诗歌,其作品遂因取材的不同而呈现出安乐、怨怒、哀思等多样化的风格。在宫廷职官中,能够兼备这些素养,尤其是明悉“得失之迹”与“旧俗”者自非“国史”莫属,后者由此被视为变风、变雅的不二作者。可见,变风、变雅的独特性不仅在于世衰道微的社会环境,还在于其独特的创作主体与动力、语言机制。

类似说法也见于三家《诗》,且范围更为广泛。作为《毛诗》“四始”之首的《关雎》在三家《诗》中被视为刺诗,《史记·十二诸侯年表》以为“周道缺,诗人本之衽席,《关雎》作”,《薛君韩诗章句》则认为“今时大人内倾于色,贤人见其萌,故咏《关雎》,说淑女,正容仪,以刺时。”诗人在王道乖戾之际并非直接倾吐怨怒,而是通过对理想中淑女之德的颂美讥刺现实。又如《召南·甘棠》显寓颂美之意,但《韩诗外传》却视其为“诗人”颂古刺今之作:“在位者骄奢,不恤元元,税赋繁数,百姓困乏,耕桑失时。于是诗人见召伯之所休息树下,美而歌之。”世道衰败不但激发了诗人的创作热情,而且要求他调动丰富的知识储备和艺术手法来实现其隐微意义的表达,这显然不是一般人具备的能力,上博简《季庚子问于孔子》遂称“夫《诗》也者,以志君子之志”,“言志”的主体被限定为君子,至司马迁终于提出“《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作”,《诗》作者不仅被限定为“贤圣”,其创作情境也被塑造为困厄衰微的“发愤”之时。

《史记》中另一值得注意的现象是“诗人”的反复使用。从存世文献看,宋玉《九辩》最早以“诗人”指称《伐檀》作者:“窃慕诗人之遗风兮,愿托志乎素餐”。《伐檀》“彼君子兮,不素餐兮”等句讥切时政,历来被视为刺诗。宋玉化用《诗》典,意在塑造抒情主人公“独耿介而不随”“宁处穷而守高”的形象,其所慕“诗人之遗风”即指一种兼具独立人格和怨刺精神的风范。不过,“诗人”在战国文献中尚为偶见,至《史记》乃逐渐成为指称《诗》作者的专名:

周道之兴自此(笔者注:公刘)始,故诗人歌乐思其德。诗人道西伯,盖受命之年称王而断虞芮之讼。懿王之时,王室遂衰,诗人作刺。周道缺,诗人本之衽席,《关雎》作。仁义陵迟,《鹿鸣》刺焉。于是戎狄或居于陆浑,东至于卫,侵盗暴虐中国。中国疾之,故诗人歌之曰:“戎狄是应”“薄伐猃狁,至于大原”“出舆彭彭,城彼朔方”。汤武之隆,诗人歌之。

从用例来看,“诗人”既可颂美,亦可怨刺,但后者在汉儒诗论中显然更为重要,除上举《韩诗外传》《史记》用例外,又如董仲舒对策引《节南山》,以为周室之衰,“诗人疾而刺之”;盐铁之议中“文学”引孔子之言,以为王道崩坼,“诗人疾之不能默,丘疾之不能伏”;刘向封事引《角弓》,以为幽厉之际朝廷不和,“诗人疾而忧之”;王逸以《抑》为“诗人怨主刺上”之言,并强调屈原“履忠被谮,忧悲愁思,独依诗人之义而作《离骚》。”先秦文献大量引《诗》,但并未形成指称《诗》作者的专名;汉儒揭出“诗人”这一专名,显示其关注点已经从诗句的义理及其所见世情风俗扩充到诗歌作者及其创作背景,后者在汉儒《诗》论中已占据重要地位。

与《诗大序》中的“国史”一样,“诗人”形象的最初塑造中包含两个核心要素:衰世遭际和怨刺精神;而不同的是,“诗人”彻底摆脱了宫廷职官体系,更具个人化色彩。事实上,尽管《诗大序》将变风、变雅之作尽归“国史”,但各诗小序所言作者身份却充满多样性,故郑玄以“采诗说”加以弥缝:“国史采众诗时,明其好恶,令瞽矇歌之。其无作主,皆国史主之,令可歌。”此说增字为训,目的正在于消弭大、小序之间的矛盾。《毛诗正义》则径以“诗人”替代“国史”:“明晓得失之迹,哀伤而咏情性者,诗人也,非史官也。《民劳》《常武》,公卿之作也;《黄鸟》《硕人》,国人之风,然则凡是臣民,皆得风刺,不必要其国史所为。”诗歌创作不再与职务相关,而成为“诗人”的关键仅在于明晓“风谕之义”。与“天籁说”机制下情性的自然流露不同,讽喻要求一定的知识、阅历与修辞能力,更需要不凡的理性精神与独立人格。“诗人”由此与“君子”“圣人”一样,成为一种超越政治阶层的特定文化身份。从这个层面看,尽管西汉尚未迎来文人诗创作的高峰,但“诗人”专名的出现已经为文人诗创作做好了理论上的准备。

这种兼具个性、理性与修辞能力的创作者形象也见于《荀子·乐论》等战国秦汉礼学文献,尤以《礼记·乐记》最为系统。与《诗大序》通过变风、变雅凸显“国史”的形象相似,《乐记》通过“音”“乐”之别凸显出“作者”的形象。对于声音不同生成机制的区分可见于《乐论》,荀子认为“声音动静”本于人“性术之变”,“不能无形”,反映出其乐论的“天籁说”基础;但基于其“性恶”的伦理立场,荀子又认为性术若不受道德约束,必至于“乱”,故深具道德理性的“先王”乃“制《雅》《颂》之声”,以此涤荡物欲,端正人心,这里的“先王”显然成为“性术”之外另一种诗乐创造主体。

《乐记》进一步阐明“音”“乐”的内涵之别:“凡音者,生于人心者也;乐者,通伦理者也。”“音”发乎情志,是体现人类普遍情感本能的“天籁”;“乐”关乎理性,“唯君子为能知乐”,是仅在部分人群中传习的特定文化,其生成机制如下:

人生而静,天之性也;感于物而动,性之欲也。物至知知,然后好恶形焉。好恶无节于内,知诱于外,不能反躬,天理灭矣。夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也。人化物也者,灭天理而穷人欲者也。于是有悖逆诈伪之心,有淫泆作乱之事……是故先王之制礼乐,人为之节……故知礼乐之情者能作,识礼乐之文者能述。作者之谓圣,述者之谓明。明、圣者,述、作之谓也。乐者,天地之和也。礼者,天地之序也。和故百物皆化,序故群物皆别。乐由天作,礼以地制。过制则乱,过作则暴。明于天地,然后能兴礼乐也。

这段论述的基本逻辑与《乐论》相似,但引入了天人关系的视角。与《性自命出》将好恶之“性”感物而动视为当然,认为“人情为可悦”不同;《乐记》认为“自然谓之性,贪欲谓之情”,静态的“性”才是其自然状态,一旦感物而动即落入“欲”,若不加节制,就会招致暴乱,甚至天地本身亦如此:“化不时则不生,男女无辨则乱升,天地之情也。”由此可知,《乐记》之“天”与荀子之“天”相类,是自然性的客体,并不具有道德层面的完备性和权威性。“性”虽为天生,其中却暗藏着为物所惑的“人欲”,故《乐记》以“天理”指称“天性”的应然状态,以“人欲”指称其实然状态,“天理”与“人欲”的矛盾本质上就是“天性”的应然状态与实然状态的矛盾。要避免“天理”为“人欲”反噬,只有以“礼乐”等先王之教加以救弊。换言之,“天”虽存“天理”,但此理非“先王”不能明白,“天地之和”“天地之序”的平衡状态亦非礼乐不能维持。所谓“乐由天作,礼以地制”,先王以天地为素材制作礼乐,借其节制人欲,这种天人关系就是“礼乐之情”,领悟此理者就是“作者”,而能够以技术手段呈现此理者就是“述者”。“作者”“述者”相辅相成,共同构成礼乐制作的主体。与“国史”“诗人”相比,“作者”“述者”制天命而用之,似乎更具智慧,但他们基于道德、理性与知识创造文明,扶危救弊的创作机制则大抵一致,这样的“作者”与“述者”同样是高度个人化的。

“作者”形象还见于战国秦汉《易》学文献。《左传》《国语》多次记载《易》占,但从未论及其起源问题,至《系辞》《说卦》乃关注卦象、卦爻辞的形成,并提出两种说法。其一被置于天人关系的语境下,以作《易》者为“圣人”伏羲:

古者包牺氏之王天下也,仰则观象于天,俯则观法于地,观鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作八卦,以通神明之德,以类万物之情。

这是一个由认知到再创造的过程,《系辞》对此有进一步阐释:

仰以观于天文,俯以察于地理,是故知幽明之故;原始反终,故知死生之说;精气为物,游魂为变,是故知鬼神之情状。

伏羲作卦的关键在于获“知”幽明、死生、鬼神之实,这里虽然涉及精气、游魂、鬼神等神秘知识,但其观天察地、原始要终的认知方式则深具理性色彩。《系辞》全面塑造了“天”与“圣人”之间的互动关系:“天生神物,圣人则之;天地变化,圣人效之;天垂象,见吉凶,圣人象之;河出图,洛出书,圣人则之。”总之,“天地设位,圣人成能”,《易》卦的产生虽依托于天地万物,但只有经过圣人穷理尽性的认知过程和创造性的卦爻设计才得以实现,由此形成的《易》卦也就成为“弥纶天地之道”,却又独立于天地的象征体,足以窥知天机、占测祸福。《系辞》进而将网罟、耒耜、舟楫、杵臼、弧矢、宫室等器物的发明,以及市场、棺椁、书契等制度的建立均归因于《易》卦,后者俨然成为人类文明的渊薮,开启了人类筚路蓝缕,自主建立文明体系的大幕。可以发现,尽管以天人互动取代“天理”与“人欲”的对立,但《系辞》对于伏羲作《易》的描述与《乐记》中先王制礼作乐的机制仍颇为相似。《系辞》所谓“天下之理”“天地之道”即《乐记》之“天理”,而伏羲与“先王”均基于对此至理的体认,以天地、万物为素材创造出某种文化形态,将其作为载道之具,二者均彰显出“人”的独立价值,其过程则同样具有高度个人化色彩。

有趣的是,《系辞》还有关于“作《易》者”身份的另一种叙述:

子曰:“作《易》者,其知盗乎?《易》曰‘负且乘,致寇至。’负也者,小人之事也。乘也者,君子之器也。小人而乘君子之器,盗思夺之矣……”《易》之兴也,其于中古乎?作《易》者,其有忧患乎?《易》之兴也,其当殷之末世,周之盛德耶?当文王与纣之事耶?是故其辞危。

与伏羲所作说不同,这位“作《易》者”忧于乱世,又不敢直陈其事,只能以危辞表达戒惧之心。《系辞》并未将“作《易》者”指向文王本人,至司马迁则径以文王拘而演《易》为说,最终形成兼顾伏羲、文王与孔子的“三圣说”。《系辞》对两位“作《易》者”身份的建构分别对应于《乐记》所论天人关系和四家《诗》所论衰世遭际两种语境,折射出三者对创作者个性、理性和修辞能力的共同关注。

这两种语境在《春秋》公羊学中被融为一体。在《公羊传》中,“麟”以瑞兽而获于乱世,这已然昭示着天道沦替;颜渊和子路之死更使孔子发出“天丧予”“天祝予”的悲叹,在紧张的天人关系和“拨乱世,反诸正”的现实压力下,“君子”作《春秋》“以俟后圣”,实现了“尧舜之道”的传承。尽管孔子曾宣称其“述而不作”,但经过《孟子》《公羊传》以至董仲舒、司马迁,孔子终于被塑造为“厄而作《春秋》”的又一位“作者”。

综合战国秦汉文献对于“六艺”制作者的塑造,无论是《诗》学中的“国史”“诗人”,《乐记》中的“先王”“作者”“述者”,《系辞》中的“包牺氏”“圣人”“作《易》者”,还是《春秋》学中的“孔子”“君子”,尽管他们地位悬殊,相关经说的先后关系亦难以厘清,但显然呈现出共同的文本生成观念,那就是某些具有非凡道德、理性、知识与修辞能力的个人可以通过文本“制”“作”明理载道,拨乱反正,这种观念在战国秦汉时期同样颇见传播,不妨称之为“作者说”,其核心在于将文本生成视为高度个人化、理性化与技术化的过程,在此机制下生成的文本被视为一种人造物。

“作者”的政治身份不拘一格,关键在于其品格与文化素养,故尽管汉儒一度在崇圣的压力下对“作者”的桂冠讳莫如深,但无论是司马迁所谓“述”,还是王充所谓“论”,其实质均指向“作”。曹丕在汉人中重新发现“作者”,终于使后者成为一种更具普遍性的文化身份:“余观贾谊《过秦》,发周秦之得失,通古今之滞义,洽以三代之风,润以圣人之化,斯可谓作者矣。”当然,无论是曹丕对贾谊的描述,还是其对徐幹《中论》“足传于后”的感叹,都显示出某种经典化的期待。可见,尽管“作者”不再是圣人独享的尊荣,但仍是一种备受尊崇的文化身份。较“作者”略晚,“诗人”也成为一般诗歌作者的通名,这些孕育于经传说记的专名就此成为诗文批评中常见的概念。

与“天籁说”相比,“作者说”机制下形成的文本具有三方面特点:

首先,“作者”是“人”独立于“天”的一种方式,显示出人类主体意识的觉醒,文本因此更具独立性。与“天籁说”强调人类情性的被动状态不同,在“作者说”的视域中,人与天、地并为“三才”,具有高度的主观能动性。无论面对天性中隐藏的贪欲、天地之初的荒蒙,还是天道废替的乱世,“作者”们或制礼乐以节欲,或作卦以窥天机,或歌诗著文以讥刺,始终坚信人类自身的力量足以理解、把握乃至改变天命。这在上举《乐记》《系辞》中已有体现,而以董仲舒《春秋》“以元之深正天之端”的论述最为透彻。“天”在先秦文献中多被视为权力、知识的终极来源,董仲舒则在“天”之上建立起更具本源性的“元”,《春秋》所言固为“天道”,但其根本则为“元神”,而“圣人”正是明此“元神”之人,相关论述可见于《玉英》:

惟圣人能属万物于一,而系之元也。终不及本所从来而承之,不能遂其功。是以《春秋》变“一”谓之“元”。元,犹原也。其义以随天地终始也。故人唯有终始也,而生不必应四时之变。故元者为万物之本。而人之元在焉。安在乎?乃在乎天地之前。故人虽生天气及奉天气者,不得与天元本、天元命而共违其所为也。……是故《春秋》之道,以元之深正天之端,以天之端正王之政,以王之政正诸侯之即位,以诸侯之即位正竟内之治。

董仲舒认为论者所言之“天”只是“天气”,而在“天气”之外尚有“天元本”“天元命”,后者存在于天地之先,是宇宙中统摄万物、终始唯一的“义”。在终极性的“元”面前,天地、四时不过是具体的物质性存在,而“人”由于具有理性与智慧,反倒成为唯一能够认知、把握此“元”的主体,不仅可以据其正王政、国事,更可上正天端,纠正天失。这一论述赋予圣人空前的超越性地位。

董氏所谓“元”与《乐记》所谓“天理”、《系辞》所谓“天下之理”“天地之道”相类,体现出战国秦汉士人对“天”的新认知,这一方面有赖于时人对于“天”自然属性的不断体认;另一方面也与长期社会混乱导致人们在信仰层面对“天”的质疑有关。《小雅·节南山》已有“不吊昊天”之怨,司马迁则明确叩问:“倘所谓天道,是邪非邪?”儒者要维持稳定的宇宙秩序,势必要在“天”之上建构起“元”“天理”等更具本源性的概念。与“天”可以基于朴素的信仰不同,对这类抽象概念的把握需要理性的力量,故“圣人”在“元”与“天”的狭缝中获得独特的生存空间。正是借助“圣人”这一形象,人类得以凭借“道”“理”之名与“天”相抗,可以说,“圣人”承载着晚周士人对于理性精神与独立人格的向往。同时,如果说万物均为“天”所生养,则“文”作为人造之物,也就成为独立于“天”的存在,是“圣人”及其读者赖以挽回迷途之“天”的利器。这种独立性最直观的体现就是通过书写、刻铸使其获得独立的物质空间,因此,与“天籁说”之于声音一样,“作者说”与书写之间存在着重要的内在关联。

其次,“作者”生于乱世,他们以诗文讥切时弊,著述由此成为士人彰显自身独立价值的文化行为。圣人持“元”以正天端,其功用自然也退居“天”后,只有在“天”失序时才得以彰显,这有助于我们理解早期“作者”为何总是与乱世密切相关。《荀子·赋篇》言:“天下不治,请陈佹诗”,“国史”见王道衰、政教失而歌诗,“作《易》者”当殷之末世而演《易》,孔子惧世衰道微而作《春秋》,著述成为“作者”批判现实、拨乱反正的重要方式。扬·阿斯曼在《文化记忆》中指出,“在之前的书写文化里,承载和维系‘传统之流’的人群同时也是管理人才、医生、解梦人和占卜者,不管如何,他们是从属于政治机构的受命令者。”“卡农形成的过程同时也是社会分化的过程,即出现了独立于政治、管理、经济、法律甚至宗教权威的人群。”反映在战国秦汉时期,就是以宫廷为中心的书写传统出现松动,“无恒产而有恒心”的士人逐步成为著述文化的新主体。无论是“王者之迹熄而《诗》亡,《诗》亡然后《春秋》作”,还是“学《诗》之士逸在布衣,而贤人失志之赋作矣”,孟子和刘歆处于战国秦汉这一重大历史变局的两端,他们对于《诗》学兴衰的判断虽然不同,但都准确揭示出以孔子为代表的士人在这一文化变局中发挥的主导作用。可以说,“作者”是战国士人文化的产物,代表着宫廷之外另一种文本制作合法性的建立,诚如曹丕所言:“是以古之作者,寄身于翰墨,见意于篇籍,不假良史之辞,不托飞驰之势,而名声自传于后。”

当然,显名的另一面则是招谤的危险。“天籁说”中的怨怒之音是人类性情的自然流露,既非有意为之,亦无关个体,故不仅“言之者无罪”,更“足戒”人君。“作者”则不同,其著述行为基于自身非凡的道德与理性,“以俟后圣”的书写心态更隐含着对现实的失望和抛弃,这些都给时君的政治权威带来挑战。孔子疑《春秋》将以“罪我”,屈原则果遭“露才扬己”之讥。壶遂之问深刻揭示出“作者”与时君的紧张关系:“今夫子上遇明天子,下得守职,万事既具,咸各序其宜,夫子所论,欲以何明?”

最后,“作者说”强调理性认知基础上的再创造,由此建立起衍生型文本的生成机制,修辞与结构亦成为文本阐释的重要视角。无论是伏羲观天地而作八卦,还是圣王“缘人情而制礼”,“作者”总是基于既有知识,在非凡智慧和表达能力的帮助下,通过某种符号体系展现其思想认知。基于此,“作者说”机制下形成的文本往往有其“前文本”(pretext)存在,它们可以是某种仪式或文献,也可以是天地、世情等尚未符号化的现象。“作者”可以像伏羲那样别创一套符号体系,也可以向国史那样歌旧俗以刺今,或是像周公那样因于殷礼而加以损益,甚至像孔子“因史记作《春秋》”那样,只是通过对既有文献的甄选、改易或重组来表达己见,因此,与“天籁说”机制下形成的文本普遍具有原生性不同,“作者说”机制下形成的文本常常是有所援据的衍生型文本。这类文本的制作就方式而言是“述”,但就思想的原创性而言却是“作”,这正是孔子“述而不作”与孟子“仲尼作《春秋》”在表面分歧之下的内在一致性。“作者”大可不必创造新的符号或文辞,而是通过修辞和结构能力整合各类素材,使之承载其原创性、个性化的思想,故汉人常用“缀文”“属文”“捃摭”“连结篇章”等具有技术性色彩的词汇描述文章写作。同时,与“天籁说”强调文本“无隐”相反,《系辞》认为卦爻辞“其旨远,其辞文,其言曲而中,其事肆而隐”,《左传》认为“《春秋》之称,微而显,志而晦,婉而成章,尽而不污,惩恶而劝善,非圣人谁能修之?”《玉杯》认为《春秋》“好微”,《史记·太史公自序》认为《诗》《书》“隐约”,《屈原贾生列传》称《离骚》“其文约,其辞微”,服虔《左传》注认为《齐风》“辞约而义微”,“隐”“约”“微”“婉”“曲”成为乱世中试图救弊反正的“作者”明哲保身的重要技能,而对辞例、章法等隐微书写方式的把握则成为理解文本及其作者意图的关键。

四、两种文本生成观念的竞争与交融

不妨将“天籁说”和“作者说”的系统性差异表示如下:

这种对举只是为了凸显两说的差异,并不意味着二者缺乏共同点。事实上,“作者说”虽然强调知识与理性,但并不否认情感在创作中的驱动作用,在司马迁笔下,屈原固然拥有“博闻强志,明于治乱,娴于辞令”的文化修养,但“屈平之作《离骚》,盖自怨生也”,《离骚》的创作仍有赖于其高度情绪化的心理状态。此外,无论是“直寻”还是修辞,两说都将“自然”视为文本最高的审美境界;无论基于情感还是理性,两说都包含了对于人性内在品质的关注,都将文本视为体现人性美好品质的载体,肯定文章的价值。上举《性自命出》《诗大序》《乐记》等文献均是两种文本生成观念的结合体,只是通过诗礼乐的“始出”与“复以教”、“风”与“变风”、“音”与“乐”等不同阶段或类型来显示两种文本生成机制的差异。

六朝以后,这种二分式的文本生成观念愈加显豁,颜延之区分“咏歌之书”与“褒贬之书”,分别溯源至《诗经》和《春秋》。柳宗元将文道之本分为“著述”与“比兴”,分别归本于《尚书》《周易》《春秋》和《风》《雅》;王士禛则将诗道分为“根柢”和“兴会”,认为前者“原于学问”,后者“发于性情”。就诗歌传统内部而言,张栻分出“诗人之诗”与“学者之诗”,刘克庄分为“风人之诗”和“文人之诗”,孙承恩、钱谦益等分为“诗人之诗”和“儒者之诗”,从不同侧面揭示出创作主体及其宗旨的差异对作品风格的影响。

由于“天籁说”和“作者说”都是基于经典阐释而建构的理想型文本生成理论,因此,当其由经学阐释转入诗文创作与批评实践时,相关构成要素必然发生变化和重组。尤其是“天籁说”,此说虽然符合士人天人相感的价值观念与崇尚自然的审美情趣,但将文本的生成者完全置于被动状态,排除道德、知识、修辞等个人因素对文本的影响,等于完全否定了生成者的个体价值,这对于以著述为业的士人来说意味着一种彻底的自我否定,显然难以引起共鸣。因此,随着士人著述意识的觉醒,个体“作者”作为表达主体的地位获得广泛共识,“天籁说”逐渐成为一种纯粹的经学阐释理论,难以在士人创作论或诗文评中得到延续。不过,这并不意味着“作者说”就此取代了“天籁说”;相反,自六朝至明清,受“天籁说”影响者几乎代不乏人,“作者说”则始终受到其他文本生成观念的挑战,并出现多种形态的分化。究其原因,“作者说”虽然在表达主体层面取得优势,但在动力和语言机制层面,其与“天籁说”之间始终存在竞争,出现了多种具有交互性的新说,也塑造出更为多样的“作者”形象。例如,在六朝藻饰文学观中,“作者”虽是独立的个体,其创作过程却主要依赖情感体验和修辞能力,反对理性、知识的介入,萧纲提出:“未闻吟咏情性,反拟《内则》之篇;操笔写志,更摹《酒诰》之作。”裴子野则从批评性角度描述这种创作风气:“自是闾阎少年,贵游总角,罔不摈落六艺,吟咏情性。”这种创作论兼取“作者说”的表达主体、语言机制和“天籁说”的动力机制,将敏锐的情感体悟能力视为士人重要的文化素养,并赋予其高度的个性色彩。至于宋代理学家的文章观念又有不同,他们在表达主体和动力机制层面继承“作者说”,强调工夫养成,对情欲深表警惕;在语言层面却反对修辞藻饰,追求“自在流出”的“化工生物”之境,如程颐所言:“人见六经,便以谓圣人亦作文,不知圣人亦摅发胸中所蕴,自成文耳。”显示出“天籁说”的审美理想。

在文学史的演进中还逐渐形成一种融会“作者说”的表达主体与“天籁说”的动力、语言机制的文本生成观念,对诗文创作产生了巨大影响。“作者”基于个人长期的道德修养、知识积累和修辞训练,在偶然情绪的催动下达至出语天然的境界,成为这类诗文创作的最高理想。陆机《文赋》描绘了作者在构思过程中体物、选材、炼字、谋篇的复杂过程,但论及创作状态时则言:“方天机之骏利,夫何纷而不理。思风发于胸臆,言泉流于唇齿”。严羽在标举“兴趣”的同时亦强调作者的个人修养:“夫诗有别材,非关书也;诗有别趣,非关理也。然非多读书,多穷理,则不能极其至。”论者虽然注重“情”在诗文写作中的关键作用,但也认为只有具备高度个性和知识素养的作者才拥有独特的情感体验能力,可以创造出独具魅力的艺术作品,故汤显祖认为“天下文章之所以有生气者,全在奇士”,袁枚一方面认为村氓浅学偶成之句“虽李、杜复生,必为低首”,但又以叶酉“人功未极,则天籁亦无因而至”为知言。曾国藩之言最为精要:“能使天籁、人籁凑泊而成,则于诗之道思过半矣!”

总之,作为战国秦汉时期逐步形成的两种文本生成观念,“天籁说”关注佚名诗乐的生成,肯定情感等人类天性的内在价值;“作者说”基于经典文本的生成,标举道德、理性、知识等文明的价值。两种观念分居天人关系两端,对其构成要素及其演变的梳理有助于我们重新认识中国文学批评自身传统的形成及其价值。在20世纪初传入国内的浪漫主义“表现说”影响下,论者追本溯源,常试图在此框架之下理解早期中国诗论,由此建构起贯通古今的“抒情传统”。通过对于“天籁说”的梳理可以发现,“表现说”在动力乃至语言机制方面的确与“天籁说”存在共同点;但就表达主体而言,前者强调抒情主体的个性表达,重视天才与灵感;后者则顺应天性,重视人类情感的普遍价值。作为一种独特的群体诗学理论,“天籁说”不仅有助于我们理解中国古典诗学何以兼重艺术价值与伦理价值,对于我们思考“作者”之外的文本生成主体及其阐释机制也提供了新的参照。

至于“作者说”,近二十年来国际汉学界关于作者问题的研究中最重要的成就之一,就是揭示出早期中国文献普遍存在的合成性特征;而对于“作者说”的梳理则提示我们,文本的生成方式与“作者”观念的确立可能是密切相关但各自独立的两个问题,文本内在层次的复杂性并不妨碍单一性“作者”观念的出现。从“国史”到“诗人”,从“先王”到“作者”,早期中国的“作者”形象脱胎于宫廷,他们通过对既有文本的择取、改易和重组,在衍生型文本的书写中同样建立起对于文本的所有权,其写作意图成为文本阐释的核心指向。这一过程经由司马迁、王充、曹丕等人的持续推毂,最终形成具有普遍意义的作者观念,背后涌动着战国秦汉士人对于自身文化独立性的不断追求,这对于我们在跨文化视域下重新思考“作者”问题的本质同样具有重要的个案意义。

(本文注释内容略)

扫码在手机上查看