摘 要:考古类型学研究旨在以历史遗迹遗物为对象,复原古代社会与社会发展过程。

关键词:中国考古学派;马克思主义考古学;规律;逻辑关系;透物见人

摘要:马克思主义不仅是中国考古学的国际标签,也是中国考古学家自我认同的标识。从20世纪20年代开始,中国历史学界便积极主动选择马克思主义作为“五四”以后时代的思想主流。新中国成立以来,马克思主义不仅成为我们的指导思想,更是中国考古学体系赖以建立的支柱。中国马克思主义考古学经过从最初的指导古史分期到学科体系的创建、实践和成熟等一系列发展后,其学术体系已经形成,研究范式正在完善。考古类型学研究旨在以历史遗迹遗物为对象,以物论史,透物见人,复原古代社会与社会发展过程,进而达到阐明人类历史和发展规律的目的。

关键词:中国考古学派 马克思主义考古学 规律 逻辑关系 透物见人

作者汤惠生,河北师范大学历史文化学院教授(石家庄050024)。

马克思主义是中国考古学的指导思想,正如夏鼐先生指出的:马克思主义不仅是中国考古学的国际标签,同时也是中国考古学家自我认同的标识。经过一百年的发展,特别是经过新中国成立以来70多年三代考古人的努力建设,马克思主义考古学发展到今天,不但其学术体系已基本建立,其研究范式也已初步形成。

一、以物论史:马克思主义考古学的开创与建立

20世纪20年代,李大钊、戴季陶、胡汉民等人第一次运用唯物主义对中国历史进行分析,对早期中国社会的“原始共产主义”进行解释。30年代,孙本文、陶希圣、郭沫若等人用马克思主义辩证唯物论描述和分析中国上古社会,根据有关国家历史演进的马克思主义理论描述周代早期封建制度的发展,认为商末周初是一个可与西方希腊罗马社会相比的奴隶社会的论述,提出全新的中国古代文化体系,推动了马克思主义对中国古代社会的唯物史观的重塑。

(一)郭沫若对建立马克思主义考古学的创始

何兹全先生曾经回忆道:“20世纪20年代末30年代初,在学术界、思想界、史学界,我感觉都是马克思主义、唯物史观独步天下的时代。上海的新书店,如雨后春笋,出现很多,都是出版马克思主义、唯物史观的书。”马克思主义或辩证唯物论不仅成为中国思想的决定性特征,同时也被当时有希望的青年作为“精神信仰和精神的归宿,以及行为的指针”。还有学者指出,唯物史观在30年代风行,成为中国大学中社会学课程中最重要的三大潮流之一。

郭沫若的《中国古代社会研究》引用许多当时最新出土的金文甲骨文例示等考古学材料,运用马克思主义的学说对这些古文字从全新的角度加以阐释,成为中国马克思主义考古学研究之嚆矢。尽管其中对唯物史观的理解、运用及研究显得有些机械、教条和生硬,但筚路蓝缕,创始之功,开一代风气,正如顾颉刚先生所说:“中国古代社会的真相,自有此书后,我们才摸到一些边际。”

郭沫若的重要功绩之一是建立了中国历史和考古作为学科的框架以及马克思主义的研究模式,包括马克思主义的话语方式(如果还谈不上马克思主义的话语体系的话,毕竟后者不是一人之力便可以为之的)。《中国古代社会研究》一书自序宣称:我们要打破罗王之学,“要跳出‘国学’的范围,然后才能认清所谓国学的真相……本书的性质可以说就是恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》的续篇”。郭沫若开创性地“把《诗》、《书》、《易》里面的纸上材料,把甲骨卜辞、周金文里的地下材料,熔冶于一炉,制造出来一个唯物史观的中国古代文化体系”。这样一个历史与考古的二重证据,“把古书的记载与考古的成果结合起来,再上升到理论的高度,郭沫若先生开拓的这条道路,决定了此后很多年中国古史研究的走向”。

郭沫若的重要功绩之二,是对奴隶制的区分与研究。郭沫若认为仅仅家内奴隶,不能构成奴隶制度,奴隶制度非有大规模的生产奴隶不可。通过对周公簋、克鼎、舀鼎等青铜器铭文的研究,作者发现奴隶可以买卖、可以抵债、可以赏赐、可屠可杀,由此可知周代的奴隶是一种主要财产、是一种制度。确认中国的奴隶制不仅是对马克思主义在中国古代社会分析中的运用,更是“使用马克思主义的观点和方法,根据考古资料,阐明了中国古代社会发展史”。郭沫若由此被誉为“是结合古文字学和古铭刻学的资料运用马克思主义来研究中国古代史的第一人”。不仅如此,郭沫若还“肯定了中国古代社会发展史的阶段划分,肯定了中华民族的发展和世界上别的许多民族一样,曾经过原始社会、奴隶社会和封建社会,并且对其中的奴隶社会起讫时期作了深入的探讨。这是他对于中国古代社会发展史的研究的重大贡献”。换成考古术语,就是对奴隶制这一社会历史类型的确认。承认中国古代社会奴隶制的存在就是对历史规律的承认与尊重,这就是马克思历史唯物主义对中国古代社会的分析运用。

(二)夏鼐对马克思主义考古学体系的理论建设

新中国成立后,马克思主义成为我们国家的指导思想。马克思主义之于中国历史和考古学的关系,便不再如指导古史分期、探寻史前社会演化以及确立奴隶制等以物论史那么具体了,而是涉及如何建构马克思主义考古学体系的宏观问题。1958年3月,时任中国科学院考古所第一副所长的尹达,在考古所全体会议中首次提出“建立马克思主义中国考古学体系”的口号。1959年1月,尹达在参加考古所与文化部文物局召开的编写《新中国十年考古》座谈会时谈道:“今后的任务将迫使我们全国的考古工作者通力合作,在三、五年的时间内……在全国范围内,把我国各个阶段的各种文化遗存搞出一个科学的完整的系统,也就是建立起马克思主义的中国考古学的体系来。”1960年,夏鼐提出:“我们要继续贯彻总路线,以求多快好省地早日建立马克思主义的中国考古学体系。”这意味着夏鼐作为中国考古学研究的最高机构的代表正式回应马克思主义的中国考古学的体系建设问题。

其实早在1953年,夏鼐在给北京大学历史系考古专业讲授专业课时便已提出建设马克思主义考古学体系的问题。他在谈及考古学的方法(总论)时,便冠以“辩证唯物主义”的标题,其中主要涉及三点:

1.辩证的(不孤立地看问题,着重发展进化)不孤立地看问题,把各个现象看成有内在联系。例如盗墓式的发掘,或由古董商处买来一件铜器。出土情形及一同出土的东西都不知道,便丧失了它的大部分的科学价值。又譬如欧洲有些考古学家将考古学认成为史前学,或将史前学孤立起来,与历史考古学切断,那也是不对的。当然为了分工,各人可以专业化,但是我们必须把史前与史后联系起来看问题。历史是一个发展的动的过程,不能把它看成循环和退化。考古便是由实物的史料来看这动的发展过程。

2.唯物的(存在决定意识,认识开始于经验,寻求客观规律,社会发展的原则)唯物主义是了解及解释各种现象的理论,在考古学方面,第一点是承认社会的物质生活是第一性的现象,不依赖人们意志而存在,应当从具体的社会物质生活条件出发,换言之,不要唯心地首先有一主观的成见,然后拿考古学的材料来凑合。从前的老先生将考古学的材料作为仅是证明儒家经典的工具。我们应以物质的遗留为主体,作为研究的对象,以恢复古代经济社会生活的真相为主要目标。第二点是承认客观真理的存在,并且可以由科学来认识它的规律。马克思在《资本论》里的名言:“劳动资料的遗骸对于研究已经消亡的诸社会经济形态……有极重要的意义。”(马克思《资本论》第一卷,1935年版第121页)自然也不要机械的唯物论,人类社会发展史,便是这一类规律中最重要的一个,正如郭沫若先生所论:“今天要研究中国的历史,或从事地下的发掘,不掌握马列主义的方法,是得不到正确的结论的。”(《奴隶制时代》第77页)

3.实践的(通过实践发现真理,材料忠实正确合于实际,并且要十分丰富,通过实践证实并发现真理。将感性认识的材料,加以系统化,形成理论来指导实践)田野考古要掌握技术性的方法。正确的方法,应该是科学的实践的。不论田野发掘,或室内研究工作,都应该是客观的真实的记录,不能歪曲或假如主观想象。整理工作中实际材料也许不符合自己的见解,但也不能抛开。尽量利用科学仪器。总之考古工作应该做到科学化,系统化,是实践的不是空论。

我们之所以在这里长篇引用原文,是因为这段文字所包含的内容和思想事实上成为日后中国马克思主义考古学体系建设的主要内容和行动指南。这里涉及的除了马克思主义考古学学科体系,还有话语体系问题,我们在此稍作解读。

首先是学科体系。第一点,是学科定位问题。不像美国将其定位于人类学,或欧洲有些国家将其定位于艺术,而是将考古学定位在历史学,强调以物论史、透物见人,认为史前和历史时期都是考古学研究的内容和对象。这不仅是基于我国悠久的历史考虑,而更应该出自历史唯物主义思想主旨的要求。因为唯物史观与以物质文化为研究对象的考古学之间有一种与生俱来的亲缘性,以古代物质文化为研究对象的考古学是历史唯物主义字面上最不言而喻的诠释:“各种形式的唯物主义与考古学之间有着长期的历史关系,由于考古学研究实物材料,便很容易受到这种方法的影响,因此形成这种关系也就顺理成章。”关于这一论断的一个反证,是苏联马尔主义(N. Ia. Marr)所强调历史物质性的极端学说甚至导致苏联的考古研究所改名为物质文化研究所一例;第二点,是唯物性。怎么理解马克思主义考古学的唯物性?除了第一点字面上物质文化的外在形式外,更重要的是其内涵:规律。夏鼐在这一段表述中三次提到“规律”二字,可见其重要性。研究历史和社会发展中的客观存在与规律,这是马克思主义考古学唯物性的内在思想要求。这样一个表述和高度,指导了20世纪60年代以后考古学家在类型学研究中对于器物发展规律和逻辑关系的探究;第三点,是实践性,这是考古学区别于历史和其他学科的主要特征之一。实践性不只是傅斯年所说的“动手动脚找东西”,更重要的是出于理论到实践这一马克思主义原理的内在规定,从这层意义上来看,马克思主义也是一种实用哲学。同时,考古学的实践性又满足了学科对科学技术等方面及时运用的要求。

最后夏鼐还为中国考古学设定最终目标,以呼应前面提出的学科定位和研究路线及内容:“考古学的最后目标是复原古代社会情况及社会发展。根据历史唯物论来综合考古材料,以求得结论。”他在讲到考古学的田野方法时一再申言:

考古学的目的是研究人类的古代情况,研究任务不同……阐明这些历史过程的规律。……历史的科学应该是阐明历史过程(processes)的规律。当然,资产阶级的历史科学家,包括考古学家,有些人是不承认历史过程有客观规律。因之,他们以为历史事实之外,只有史料鉴定学和历史编纂学,而没有阐明历史过程规律的史学。

中国马克思主义考古学的体系就是在这种不断重复和补充中,逐渐形成、确立和完善的。历史发展规律存在于各类遗迹遗物的形成过程中,这是一种普遍现象。把规律提到现象这样一种不仅可以被理解,同时还可以被感知层面来认识,实际上这是对规律的一种否定之否定的认识,同时也是对规律的强调和普及。这显然是一个在马克思主义理论指导下的考古学体系,但又区别于经典马克思主义,同时也区别于苏联的马克思主义考古学,更区别于柴尔德的马克思主义考古学。其中尤其是对各种运动规律的强调,成为中国马克思主义考古学最重要的特色之一。夏鼐认为,不同的学科,甚至不同的学派之所以不同,只是因为探寻不同的规律而已:

当然考古学的研究也可以在历史科学中已经获得的关于历史发展过程的一般规律之外,探求一些新的规律或考古学所特有的规律。但是美国60年代所兴起的“新考古学”派,似乎走到了另一个极端。他们以为考古学是一种研究“文化过程(cultural process)”的一门科学,目的是获得“文化动力学(cultural dynamics)”的规律。

同样,“规律”一词也正是中国马克思主义考古学话语体系中最重要的术语。话语方式和话语体系,包括叙事模式是马克思主义哲学与思想借以传播的工具,也是中国马克思主义考古学研究范式的外在形式和表象,所以与马克思主义考古学学科体系相适应话语体系的建设,也是势在必行,形式与内容的统一本身就是马克思主义辩证法的组成部分。比较夏鼐20世纪50年代和70年代发表的文章,我们可以看到马克思主义话语体系(或者说叙事模式)从初创到完善的过程。在1953年的《考古学通论讲义》中,夏鼐就直接使用“辩证的”“唯物的”和“实践的”三个马克思的原文语言贴标签式地直接套用在他的考古学通论中,生怕人们不知道或忽略了马克思主义。在70年代末80年代初的文章中,情形就完全不同了:“我们不仅是研究遗迹遗物,还要研究古代社会的自然环境,要通过实物来研究古代社会组织、经济状态和文化面貌,以求人类社会发展的规律。我们还要利用现代自然科学技术方法帮助我们的考古研究。”不著一字,尽得风流。同样的主旨内容,夏鼐在这里却没有使用任何一个马克思的原文术语,甚至没提马克思三个字,但马克思主义的思想精髓却尽在其中——中国马克思主义考古学的话语体系和叙事模式。

20世纪90年代末,严文明谈到新中国成立初期中国考古学界曾提出要建立一个马克思主义的中国考古学体系,所指的实际上就是夏鼐于1953年以来建立的这个体系。

在夏鼐的马克思主义考古学体系提出30年之后,俞伟超和张忠培在《探索与追求》一文中也对“中国学派”提出了自己的建设意见:“第一是以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导,从考古材料出发,运用考古学的手段,仔细观察与分析考古现象所呈现出的矛盾,具体地研究中国境内各考古学文化所反映的包括生产力和生产关系、经济基础和上层建筑这些内容的社会面貌及其发展阶段性;第二是在科学发掘基础上,运用由我国学者所发展了的考古类型学方法,分区、分系、分类型地研究各考古学文化发展过程,通过考察我国考古学文化的谱系来研究中国这一以汉族为主体的多民族国家的形成和发展过程,研究这一总过程中各考古学文化的相互关系及其发展的不平衡性;第三是这种研究是以揭示历史本身面貌作为自己的唯一目的,对促进人民群众形成唯物主义历史观,激发他们的爱国主义、国际主义和民族团结思想情感有着重要的作用。”经过30多年的学术发展与理论建设,马克思主义终于与中国考古类型学相提并论了。

二、考古类型学:中国马克思主义考古学体系的实践与成熟

20世纪60年代开始,以石兴邦、苏秉琦等人为代表的中国考古学家开始实践中国马克思主义考古学的理论:在考古类型学中寻找“规律”。

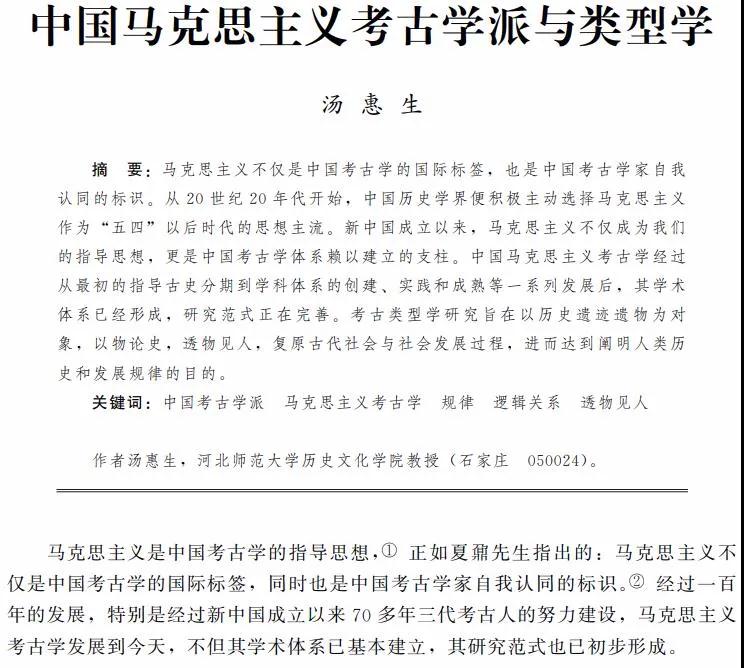

首先是石兴邦,他于1963年出版由他主编的《半坡报告》。报告对半坡彩陶上的鱼形花纹演化根据从写实到抽象发展的进化原则,排列出一个推测图(见图1)。在作者眼里,鱼形图案显然是由A型经过中间阶段向B型定向发展的序列,其根据便是建立在“进化论”之上的“艺术发展规律”:从写实到抽象。由于报告中的器物编号都是序数号,我们无法从器物编号或描述中得知每件器物确切的出土层位,从而无法判定A型和B型是否存在着地层上的早晚关系。但从其他地点的发掘中我们发现这两种纹饰之间并没有时代上的早晚关系,如在姜寨遗址的发掘中,这两种图案出现在同一文化层中。报告编写者实际上对这个演化系列也是有所保留的:“上面这些推测,有些有明显的迹象,有些则是假设。我们并不认为,它们每一种之间都有必然的演化关系,而是说它们在演化过程中是互相影响并发展起来的。”只是在后来的运用中,特别是在美学和艺术学家眼里,半坡的鱼纹排序被视为由写实到抽象这一艺术发展规律的经典考古学证据,其影响巨大。

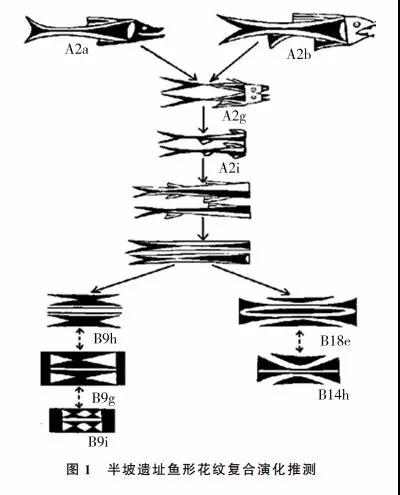

其次是苏秉琦于1965年发表《关于仰韶文化的若干问题》。根据图案单元分析、阴阳纹关系以及花冠部分的结构变化,苏秉琦将仰韶彩陶盆上的花纹图案分成菊科和蔷薇科两型五式。他认为:“以上三种器物和图案型式的发展序列都具有一望而知的逻辑关系。蔷薇图案是从比较简单朴拙到比较繁复严密,再到松散、简化、分解。鸟纹图案是从写实到写意(表现鸟的几种不同动态),到象征。小口尖底瓶是从口上加口,上口变成子口,到上口只在下口唇内保留‘遗型物’。”(见图2)

如果说石兴邦编写《半坡报告》时还没有将中国马克思主义考古学的规律同具体的考古学现象结合起来,其“规律”还常常徘徊游弋于“进化论”“由简到繁”“由写实到抽象”等法则之间的话,到了苏秉琦这里,考古学家终于把考古类型学中的规律,落实到“逻辑关系”上了。从此以后,逻辑关系便成为类型学研究的主旨和核心。

对于苏秉琦的《关于仰韶文化的若干问题》一文,张忠培说:“对过程理解透彻了,划分阶段就将成为形式逻辑的完善。”考古学的材料简单分类上升成形式逻辑的完善,可见其评价之高。俞伟超的评价也很积极:“秉琦师对考古类型学的进一步发展,是在一九六五年的《关于仰韶文化的若干问题》中表达出来的。此时,他又找到了对考古学的文化要划分区域类型、再按类型划分期别、依期别来分析社会面貌的方法。这就揭示出了考古类型学具有为寻找文化前进轨道和社会发展规律作好基础准备的能力。”

多年以后,苏秉琦的类型学研究发展成区系理论,而始终在恪守探寻“规律”和“逻辑序列”的宗旨,譬如河套出现“酉瓶”与“斝”(原始鬲)衔接成如甲骨文所示的三部曲( ),只是在表述上更为谨慎。他一方面认为“不能把器物形制的变化理解为如生物进化那样,存在着什么自身演化发展的必然性或什么量变到质变的规律等等”,同时又认为“器物形制的变化是有规律可寻的”“我们对出土物形制进行排比研究,是为了从差异和变化中探求规律性的东西”。到20世纪80年代,苏秉琦最终将考古类型学(区系理论)明确理解为中国特色的马克思主义考古学体系的基础与内容:

),只是在表述上更为谨慎。他一方面认为“不能把器物形制的变化理解为如生物进化那样,存在着什么自身演化发展的必然性或什么量变到质变的规律等等”,同时又认为“器物形制的变化是有规律可寻的”“我们对出土物形制进行排比研究,是为了从差异和变化中探求规律性的东西”。到20世纪80年代,苏秉琦最终将考古类型学(区系理论)明确理解为中国特色的马克思主义考古学体系的基础与内容:

考古学文化的本质应该是一个运动的事物发展过程,而不是静态的或一成不变的种种事物或现象。不同文化之间的关系也不能被理解为叠盘式的堆积。只有具备某些相对稳定的文化特征、因素、发展序列和它们之间的平行共生关系的代表性材料,并且体现一定的规律性,这一种文化类型的存在才是明确的……在考古学方法论上如能迈出这一步,从揭示每一种考古学文化的来源和特征、发展阶段和去向、各自运动的规律、各自同周围文化的关系,以及每一种文化在其发展过程中的分解、转化等方面入手,那我们就有可能比较正确地划分考古学文化。这样,我们所说的要建立具有中国特色的马克思主义考古学体系,就具备了牢固的基础和充实的内容。

探寻事物发展规律由此不仅是由理性加以思考的抽象名词,同时也是确乎可以被感知的逻辑关系和客观现象。对此,张忠培的表述最为经典:“考古学家只能让研究对象自身的逻辑关系从自己的头脑中蹦跳出来。”

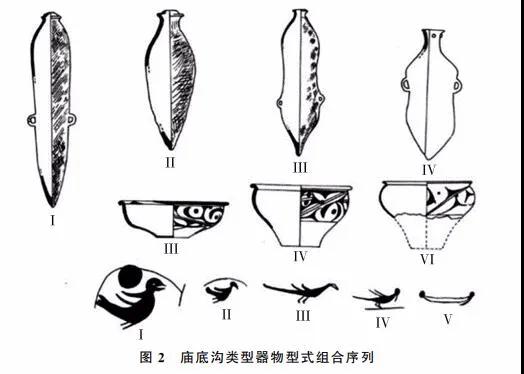

寻找器物演变中的“逻辑关系”也是张忠培在作类型学研究时所遵循的指导思想与理论基础。他在研究客省庄单把鬲时,认为单把鬲的裆部存在着一个进化的演变趋势:按照器物形态演进的逻辑来看,客省庄文化单把鬲的裆部,似乎只存在由宽弧裆→宽平裆→尖角裆这样的演变轨迹。(见图3)

器物的发展规律,亦可比拟于人类社会历史发展规律,所以“逻辑关系”所表现出来的运动规律,就是社会发展、历史演进及人类生存的方式和法则,就是考古学的全部,其重要性甚至超过地层学:“什么是考古学?简单地言之,就是揭示、研究遗存及其呈现的时、空矛盾,并依此探究人类以往社会历史规律的科学……透过遗存层位与类型,方能探知考古学对象运动规律。”

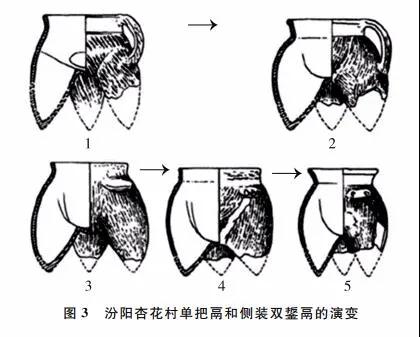

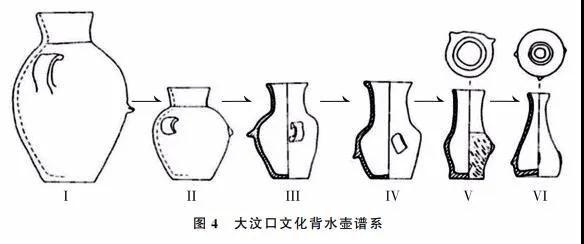

严文明对这种逻辑关系解释得更为通俗易懂,他称其为器物“型制发展的逻辑序列”(见图4):“人们制造器物,刻画花纹,总是在既有的文化传统和现实条件下进行的。由一种型制变化为另一种型制,有时是突变,但很多情况下还要经过一系列的中间环节,因而可以分成若干式别,式别与式别之间往往有一种逻辑的发展序列。又如鬲,有高裆、中裆、矮裆三种,同样不论其早晚关系如何,中裆鬲只能放在中间,这就叫型制发展逻辑序列。”严文明同时认为这种逻辑关系比单一的地层关系还要可靠:“单是一个地层关系的排比是不可靠的,地层关系越多,便可有多次验证和补充,可靠性就会增加。但根据型制发展的逻辑序列,并不需要每一式别都有直接的地层关系。”

需要注意的是,无论是苏秉琦的花纹、鸟纹和尖底瓶,石兴邦的半坡鱼纹,张忠培的单把鬲,还是严文明的背水壶等等,他们所绘制的“进化”图示或逻辑关系演进图,也就是器物谱系图,都是没有地层学支持的,所以这里的类型学更多是一种理论(主观),而非方法论(客观)。譬如苏秉琦在《洛阳中州路(西工段)》结语中将东周陶豆分作I式和II式,然而这两式陶豆出自同一座M347;东周半瓦当亦然,一共9式,其中II1、III1、IV5、V5来自M1115,II4来自M1214,IV3、IV7来自M309,IV4、V4来自M405,这样的分型分式事实上是无法帮助我们确定其墓葬时代的,所以俞伟超强调说:“必须清醒地认识到:类型学的这种研究,就方法论本身最基本的能力来说,主要在于能够找出物品形态变化的逻辑过程,而不一定是历史的具体过程。”若是,则问题来了。既然类型学研究的只是物品形态变化的逻辑过程,而不一定是历史的具体过程,如何还能称其为历史科学?逻辑过程和历史过程将如何统一?又一次,马克思主义学说在中国考古类型学的建立和发展上发挥了巨大的指导作用。

恩格斯曾经谈到,在我们作经济学分析时,可以采用两种方式:按照历史的方式或者按照逻辑的方式:“历史常常是跳跃式地和曲折地前进的,如果必须处处跟随着它,那就势必不仅会注意许多无关紧要的材料,而且也会常常打断思想进程;……因此,逻辑的研究方式是唯一适用的方式。但是,实际上这种方式无非是历史的研究方式,不过摆脱了历史的形式以及起扰乱作用的偶然性而已。”逻辑方式只不过是去除各种干扰的偶然因素后的历史方式。这样一来,历史过程和逻辑过程不但统一在一起,而且后者成为前者的升华和进化。对此列宁也认为“在逻辑中思想史应当和思维规律相吻合”:“逻辑不是关于思维的外在形式的学说,而是关于‘一切物质的、自然的和精神的事物’的发展规律的学说,即关于世界的全部具体内容的以及对它的认识的发展规律的学说,即对世界的认识的历史的总计、总和、结论。”

正是在马克思主义思想的指导下,俞伟超对中国的类型学从方法论提升成理论,从感性认识升华到理性认识:“能否真正理解上述物品演化的逻辑过程同历史过程的关系是非常重要的,因为懂得了这个道理,就会明白许多根据类型学分析而排列出的分期图表,其实只是表现了一种抽象的逻辑过程……因为对于研究历史来说,具体过程只是认识逻辑过程的基础,通过以纷杂现象表现出来的具体过程来找其逻辑过程,应当说是得到了高一层次的认识。”

俞伟超对于中国马克思主义类型学的建设与参与,当然远不止是理论上的总结和归纳,他机杼别出,通过对單—僤—彈等印章字体的变化来考察研究我国古代氏族和公社组织的转变,从中找寻历史逻辑和演变规律。自20世纪60年代以来,随着国际范围内关于亚细亚生产方式的第二次大讨论的开展,对人类历史进程是否存在五种生产方式的必然道路,有不少人产生怀疑,认为人类历史并无统一规律。“作为人们认识历史的理论基础来说,能否找出古代公社的变化轨道,将牵涉到是否人类的历史进程有一个逻辑的必然过程的根本问题。”俞伟超认为从农村公社向家庭公社,从原始氏族制向奴隶制,从公有制向私有制的过渡,也就是字体从單—僤—彈的变化,反映的是“人类历史前进的逻辑轨道上的一种必然存在”。

俞伟超认为,当年马克思、恩格斯揭示的社会发展规律,即是他们对人类社会已知过程的理论的逻辑概括。所以从某种意义来说,正是俞伟超的精确表述和模范实践,使得中国马克思主义考古学体系的建设更趋完备,这一点我们在后面的“透物见人”章节中还将再次论及。

最后需要说明一点,尽管苏秉琦后来的区系理论是建立在他于20世纪40年代对宝鸡斗鸡台墓地的发掘和对先周陶鬲研究的基础之上,但作为中国马克思主义考古类型学的实践,还应该从他60年代研究仰韶文化陶器算起。道理很简单,40年代苏秉琦显然还没有以马克思主义作为理论指导,尽管苏秉琦在20世纪末回忆起当时研究陶鬲时说:“经过一段时期的实践摸索,我终于好像从手下上百件瓦鬲标本中找到解释‘天书’的密码,识破这种中国文化特殊载体的基本运动规律了。”但事实上在苏秉琦早期的几篇文章和著作中(《陕西省宝鸡县斗鸡台发掘所得瓦鬲的研究(节选)、补序》《瓦鬲研究》《斗鸡台沟东区墓葬》),均不见“规律”“逻辑关系”等术语,他所使用的“起源”“谱系”“支流”等找寻器物源流的术语,都不在我们现在所讨论的中国马克思主义考古学话语体系与研究范式之内,应该属于进化论思想指导下的蒙德留斯或皮特里等人的类型学研究范式,一如李济对殷商刀、戈、箭镞等铜器的形式序列研究,意在观察其像生物一样用进或废退的“生命史”进化过程。

三、透物见人:马克思主义考古类型学的目的与特征

早在1961年,夏鼐就明确提出“透物见人”的考古学宗旨和理论指向:“我们搜集资料,整理资料,应该有理论作指导,力求所得资料能够合用,具有科学性,可以作为建立理论的基础。我们决不能忽视资料。陶片的研究,不是见物不见人,而是要由物中看出人类,不能先有成见,由教条出发,硬将资料套上去。”考古学的研究对象是物,但研究目的不是物,而是人,是古代社会,所以“透物见人”实际上成了考古学家与古物古董爱好收藏者的分水岭:“考古学研究的主要对象便是这些具有社会性的实物,是器物的整个一类型(type),而不是孤单的一件实物。后者是古董……考古学的目的是研究人类的古代情况。”

不过问题没这么简单,不同的流派有着不同的思想观念。透物见人,这个人是谁?见的是什么样的人?不同的考古学派所见到的是不同的人。传播学派看到的是人群的移动、族群的迁徙和文化的传播,而作为马克思主义考古学家来说,更多关注的是人的能动性、阶层的构成、社会组织方式、生产力水平、生产关系、权力的分配、运动规律等。美国俄亥俄州凯尼恩学院(Kenyon College)考古学家乌尔班(Patricia A. Urban)教授曾经举过一个著名的例子,用以说明不同流派考古学之间的区别。就一把出土的石斧而言,过程论者可能会问它的适应功能是什么,后过程主义认为它有可能还意味着男性的第二性征,而马克思主义考古学家则会想知道从这把石斧的使用中谁会受益,它是社会中所有人都能获得的,还是只有少数人垄断了这一工具?用于制造物品的石头是少数人进口的吗?它的分配给斧头制造者是一种对那些工匠行使权力的方式吗?等等。过程论者和马克思主义的考古学家都是唯物主义者,但他们对唯物主义和考古学在识别和解决社会问题方面的贡献的理解却是截然不同的。所以“透物见人”显然是一个中国马克思主义考古学应该考虑的问题,是学派体系建设的基本内容。或者说得更具体一些,是中国马克思主义考古类型学研究的目的和主旨:“考古学的最后目标,是要恢复古代社会情况和社会发展史。根据历史唯物主义来综合考古材料,以求出有关下列各方的结论:文化和种族的系属;生产工具、经济组织和社会制度;上层建筑,如艺术、宗教等。我们要知道各个社会自身的规律性的发展是主要的现象,而征服、移民、借用等现象只是次要的。个别的古物或古迹,只有综合起来复原古代社会情况和社会发展,才有它的意义。但是这只是考古学的最后目标。我们不能希望每一次发掘都可达到这个目标。”

从某种角度来看,透物见人是经济基础决定上层建筑这一马克思主义辩证法的考古学认知,对这个问题回答最早的人也应该是郭沫若。郭沫若虽然大量采用考古出土的甲骨和青铜器,但毕竟仍是以文字材料为主。继郭沫若之后,1981年俞伟超在《古史分期问题的考古学观察》一文中系统使用考古材料对古史分期提出看法,特别是用考古资料论证我国奴隶制,强调以物论史,透物见人。通过大量考古学材料,作者论及中国古代社会的经济、阶级、社会结构,从而对古史进行分期。马恩的古代社会理论认为,就其经济形态的特征来说,古代社会发展的逻辑过程是:在原始公社制和封建制之间,要经历家内奴隶制和劳动奴隶制两个阶段。俞伟超认为,我国夏商周三代处于家内奴隶制阶段,春秋晚期至两汉发展到具有自身特点的劳动奴隶制阶段。作者对铁器出现之初的农业生产条件、人祭、人殉和人俑制度、刑徒以及墓地形态和大土地所有制等考古学材料进行观察,来论证我国古代奴隶制一如马克思所总结的经历了两个阶段,反映出马克思主义所揭示的人类古代社会的一般规律。

苏秉琦对石峡文化的研究,也是“透物见人”的经典。他通过对铲、锄、![]() 类石质生产工具的观察和分析后指出:“‘耕作农业’代替了原始农业。原来以女子为主要劳动力的农业变为以男子为主要劳动力的农业,从而使社会关系不能不随之发生相应的变化……看到人与人之间的平等关系在发生变化,反映出原始公社氏族制解体过程的开始。”值得注意的是墓葬中随葬多种木工专用工具的现象,说明手工业至少已经部分地从农业中分化出来,成为独立的部门。苏秉琦最后对墓葬中所反映出的阶级分化倾向的观察,可以称得上是中国马克思主义考古学“透物见人”实践的范本:“与此相应的是墓葬所反映的阶级分化的倾向。一类:主要随葬品是石钺和镞,伴以成组玉器、大量生产工具及成组陶器;墓坑特殊,或主要随葬石琮和石镞,伴以玉石瑗、环、坠等及成组陶器。二类:主要随葬石镞,伴以相当数量的生产工具,墓坑规模较小。三类:只随葬少量生产工具,伴以少量陶器。墓坑规模又小于前者。四类:只随葬少量陶器。四类墓葬的明显差别在于前两类集中地随葬大量兵器与生产工具,以及象征主人具有特殊地位的钺与琮及其它贵重物品;后两类则只有少量生产工具和陶器而无任何兵器及贵重物品。生产手段与财富都集中于少数人之手,与暴力手段的垄断相结合,这是阶级社会的特征。社会分裂为剥削者与被剥削者、压迫者与被压迫者的条件已初步具备,原始社会的解体到了最后阶段。”

类石质生产工具的观察和分析后指出:“‘耕作农业’代替了原始农业。原来以女子为主要劳动力的农业变为以男子为主要劳动力的农业,从而使社会关系不能不随之发生相应的变化……看到人与人之间的平等关系在发生变化,反映出原始公社氏族制解体过程的开始。”值得注意的是墓葬中随葬多种木工专用工具的现象,说明手工业至少已经部分地从农业中分化出来,成为独立的部门。苏秉琦最后对墓葬中所反映出的阶级分化倾向的观察,可以称得上是中国马克思主义考古学“透物见人”实践的范本:“与此相应的是墓葬所反映的阶级分化的倾向。一类:主要随葬品是石钺和镞,伴以成组玉器、大量生产工具及成组陶器;墓坑特殊,或主要随葬石琮和石镞,伴以玉石瑗、环、坠等及成组陶器。二类:主要随葬石镞,伴以相当数量的生产工具,墓坑规模较小。三类:只随葬少量生产工具,伴以少量陶器。墓坑规模又小于前者。四类:只随葬少量陶器。四类墓葬的明显差别在于前两类集中地随葬大量兵器与生产工具,以及象征主人具有特殊地位的钺与琮及其它贵重物品;后两类则只有少量生产工具和陶器而无任何兵器及贵重物品。生产手段与财富都集中于少数人之手,与暴力手段的垄断相结合,这是阶级社会的特征。社会分裂为剥削者与被剥削者、压迫者与被压迫者的条件已初步具备,原始社会的解体到了最后阶段。”

正是苏秉琦对石峡文化中琮与钺的功能分析和话语方式,成为张忠培后来在分析良渚墓葬时所袭用的技术路线。张忠培根据良渚墓葬中的玉殓葬即玉琮(或玉璧)与玉钺出土的情况,对墓主人的身份进行区分。张忠培认为玉琮(璧)代表神权;玉斧代表军权,据此可将墓葬分为几等:其一,出土有玉琮(璧)和玉斧者,这意味着既掌宗教祭祀权,又握军权者;其二,仅出土玉斧者,意味着仅掌军权者;其三,仅出土玉琮(璧)者,意味着只握宗教祭祀权者。同时如福泉山及反山所见,这三类人单处一垒筑成高耸状祭坛的墓地,直观地表露出他们已形成一个高踞于社会一般民众之上的阶层:“无玉墓主人一般都有日常使用的陶器随葬,有时还随葬猪骨、饰品及工具,表明他(她)们虽远不如‘玉殓葬’墓主人那样富裕又拥有权力,却是自有一定经济而生活在一定的社会组织内的人们。良渚文化社会,除了那些享受‘玉殓葬’高高在上的权贵外,基本群众则是这些人。前者是社会的主宰并从后者聚敛财富,然而后者并不是前者的奴隶。这两部分人的经济状况及其所处社会地位,和他们之间的相互关系,便构成良渚文化社会的第一个基本特征。”

由此张忠培判定良渚文化是一个“王权”国家之前的“神权”国家。这为他以后提出的国家形成理论打下理论基础,即认为中国的文明即国家形态经历了“神王之国—王国—帝国—党国”的道路。尽管玉琮(璧)与神权或者玉斧与军权之间的联系尚需中程理论的链接才能形成一种理论的判断,但墓葬中通过玉器等殉葬品所反映出来的身份等级和社会差别则是明确无误的。

通过一个有趣的例子,可以看到中国考古学家在这方面时而攻城拔寨的英勇和时而又步步为营的谨慎。张忠培在1983年出版的《元君庙仰韶墓地》结语中运用摩尔根和马恩“家族、氏族、部落”的民族学概念来解释元君庙墓地三种墓葬形式,也被学者视为“透物见人”的典范。不过需要注意的是马克思主义在这里不是理论,而是需要透过物所要见的“人”(家族、氏族、部落)。没有中程理论在中间起桥梁链接作用,马克思主义(人)和考古学材料(物)是无法见面和直接链接的。张忠培后来显然也意识到了这点,并说若再写这本书,他不会再套用家族、氏族和部落的概念了。他在后来的《黄河流域史前合葬墓反映的社会制度的变迁》一文中果然也这样做了:“依对元君庙墓地的分析,上述亲属单位组成墓区,又由墓区组成墓地。如果把合葬墓为代表的亲属单位视为一级组织的话,那么墓区则为二级组织,墓地则为三级组织。”但问题是:在将墓葬资料分为一、二、三级组织之后,那就成了仅仅是一种简单的考古材料分类了,不仅马克思主义没了,甚至连人也不见了。马克思主义是高级理论,而高级理论(人)与材料(物)之间需要一双作为实施“见”这一行为的眼睛,即中程理论。没有中程理论,“物”与“人”两不相见,马克思主义和中国考古学材料互不相关。

尽管如此,考古学家在建设中国马克思主义考古学体系的道路上的艰辛跋涉和努力,昭然可见:“透物见人”已然成为特色理论体系的一部分,通过墓葬来分析研究古代的社会关系与结构,是区系类型之外“更高层次的理论”,应该是马克思主义考古学体系的一项基本内容,也呼应着经济基础决定上层建筑这一马克思主义辩证法,或者说可以理解为是对中国考古学实践的理论指导;同时也是中国传统学术特征的表达,因为也正是马克思主义实践性的特征,迎合了中国古代哲学和东方思维中崇尚实用主义的传统。

1949年以后经过三代人的努力建设,中国马克思主义考古学体系已基本建立,尽管很多方面尚需完善,譬如“透物见人”只是一个理论框架和指向,如何见人?是否有待中程理论的介入?见什么人?理论体系即便完善之后仍需与时俱进,我们将如何在新时代坚持马克思主义?马克思主义如何发展?等等。建立中国马克思主义考古学体系远不止在科研工作中做到自觉地坚持马克思主义的指导地位,把马克思主义的基本原理、观点和方法运用到考古学研究所涉及的各类课题中,而是要有一整套在马克思主义思想指导下的理论、方法论及研究范式。

最后还需说明一点,马克思主义并不是我国考古学体系的全部,比如王国维的二重证据法、苏秉琦20世纪40年代就使用过的谱系论、从皮特里和蒙德留斯那里继承的序列法以及达尔文的生物分类法和用进废退进化思想等,一起构成具有中国特色的考古学理论和方法论。我国有着五千年的文明史,有着浩瀚的文献资料和众多需要恪守传承的优良传统,所以洋为中用、古为今用仍是我们需要高扬的大旗。20世纪末,中国考古学处在一个转型时期,新老考古学的研究范式开始发生冲突,张光直就此对中国考古学的发展提出三点建议:理论多元化、方法系统化、技术国际化。现在看来这个建议仍具有现实意义,如是,我们才能建设具有中国特色、中国风格、中国气派的考古学。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:晁天义

扫码在手机上查看