摘 要:绘画表达是创作者处理自身与绘画关系的创作活动,是一个时间性过程,而“表达”或有谋求的“表达”却是中国绘画力图规避的。“气韵”不宜被过度解读,气韵生于笔墨,是画家专注言象之事时无意为之的精神投射。绘画展开过程是心—身运动过程,是画家对所画之物的直观感受,以及对绘画媒材及其构造意象与所画物知觉表象间关联状态的感性把握。从人与绘画的关系出发,理想的中国绘画的表达应以自然、真诚、朴素、从容为根本。

关键词:绘画表达;气韵生动;应物象形;以书入画;骨法用笔

作者赵强,中国政法大学人文学院讲师(北京102249)。

“表达”是一个动词,有积极作为和清晰明确的意向预设之意。如果承认孩童的涂鸦也是绘画活动,就会认同绘画本身并不必须要有“表达”什么的意向和作为。只是在绘画的完成过程中,创作者当下的所思所做如其所是地被刻录到画作中——对绘画活动的旁观或对作品的观看,引发了观看者的感知意向,且不论“披图所赏,未必是秉笔之意也”,个体感知到的既然不是凭空而来,那就只能是“绘画表达”的。其实这个“表达”如迻作“表见”便符合事实了,即个体的感知由画面“表象”之所“见”而引发。

中国绘画的理想之境,恰恰在规避有谋求的“表达”。包括绘画在内的艺术活动的实质,是创作者自主地处理自身与艺术的关系,创作者存在于处理这一关系的活动中并最终显现在自己的作品里。从这一意义上说,“绘画表达”固然是一直存在着的。我们不妨把创作者处理自身与绘画关系的创作活动视为“绘画表达”,即“绘画表达”是含时间长度的绘画行为过程。创作者处理自身与绘画关系的结果全部呈显于画面,成为可见的客观的“表见”内容,所呈显的也即绘画所表达的。

一、何谓“气韵生动”?

《古画品录》导言部分拈出绘画六法,却未见谢赫对六法之义作过论述,很多后来者运用这一论断品第绘画,讨论六法论内涵者亦代不乏人。论者多关注“气韵生动”的形而上意味,在语义阐发上多主气与韵各为一义,此不赘述。历来对气韵的阐释集中表现为两种观点,一种是把气韵归于所描绘的客体,把气韵等同于传神,认为气韵就是神韵;另一种认为它不仅是艺术所要描绘的客体,“气”又是对于艺术家的生命力和创造力的总体概括。后一种观点建立在对“气”的本体论认知之上,回应了创作主体与画面气韵必然存在的联系,也符合绘画不可能离开创作主体在场这一实际。

宗白华在《论中西画法的渊源与基础》中提出“中国画的主题‘气韵生动’,就是‘生命的节奏’或‘有节奏的生命’。”以前述应然的绘画表达为前提,无论从创作者的创作表达还是从观者的体验去看,“气韵生动”都是关于中国画在表达什么的允当的解答。

既然“气韵生动”是为品评绘画而提出,本文认为不妨暂时搁置语义阐发,通过读画来感知“气韵”的绘画存在。

谢赫品评的画家无一真迹存世,但气韵生动总会得见于众多画作中。我们还认为不待“气韵生动”提出,“气韵生动”既已存在,并且没有引证或有可能一生都没有接触过“气韵生动”说的人,其绘画里不一定就没有自觉的气韵生动,如西汉中后期卜千秋墓壁画中的朱雀形象,每一个点画、线条莫不元气淋漓,张弛有度,意兴洒落,映得朱雀有欲飞欲动之势;传赵孟坚作《写生水仙》团扇,墨色和谐,意象从容,绢洁雅净,用笔设色工而不靡;西方绘画也不可能没有气韵生动。上述作品,画家并不因心有所动而故作夸张地去表达,都是自然朴素的合度之作。

若我们承认谢赫评陆探微与其所倡的“六法论”是自洽的,“气韵”必然存在于“言象”之事中,言象之事就是“绘画表达”之事。我们将“绘画表达”规定为“创作者处理自身与绘画的关系的活动”,完全可对应六法论的“言象”之义。

二、“气韵”的绘画生成

绘画过程是人与绘画关系的发生和展开,过程中的画面呈现为人和绘画的共在。绘画过程中的每一个落笔都是思考之后的身体动作,即心—身活动,每一次心—身活动都给绘画带来改变,都会对后续的心—身活动发生影响。这种交互性贯穿绘画全程。所有心—身活动都是意象生成的活动,画面意象的生成有其逻辑次序,即整体—局部—整体,先置陈布势再到局部刻画,局部刻画要随时关照整体,仍需要顾及局部下的整体—局部—整体。整体不是单纯视觉上的整体,还包括人的心理因素,落笔落墨也要顾及气息和节奏上的联系。

整体—局部—整体落实到绘画,面临的局面尤为复杂。绘画过程中纸绢上永远是未达到心象态的过程态的东西,这里的“心象态”不妨理解为画面未开始时对画面完成态的整体想象,但实际最终完成的画象几乎不可能是这个起初想象的东西。所以现实的心象态永远是对过程态的审视、省察进而不断修正和改变着的东西。但心象态总是指向画面的整体及过程态的积极方向上的发展,心象态、过程态的消长伴随着直到画面最终完成的全过程,是一种积极的应变。

画面整体有其节奏,局部或片段除了在造型意义上达成整体的意象节奏外,建立造型的笔墨自身还要归入整体的节奏中。进入整体的节奏不是节奏的均化,而是抑扬起伏、强弱虚实的动态节奏中的和谐。笔墨节奏,是受制于造型物但又独立于造型物的绘画本体意义上的内在要求。笔墨节奏实际影响着我们对画面意象的感知,节奏是画家心灵的和谐律动,是画面气韵“生动”的本源。

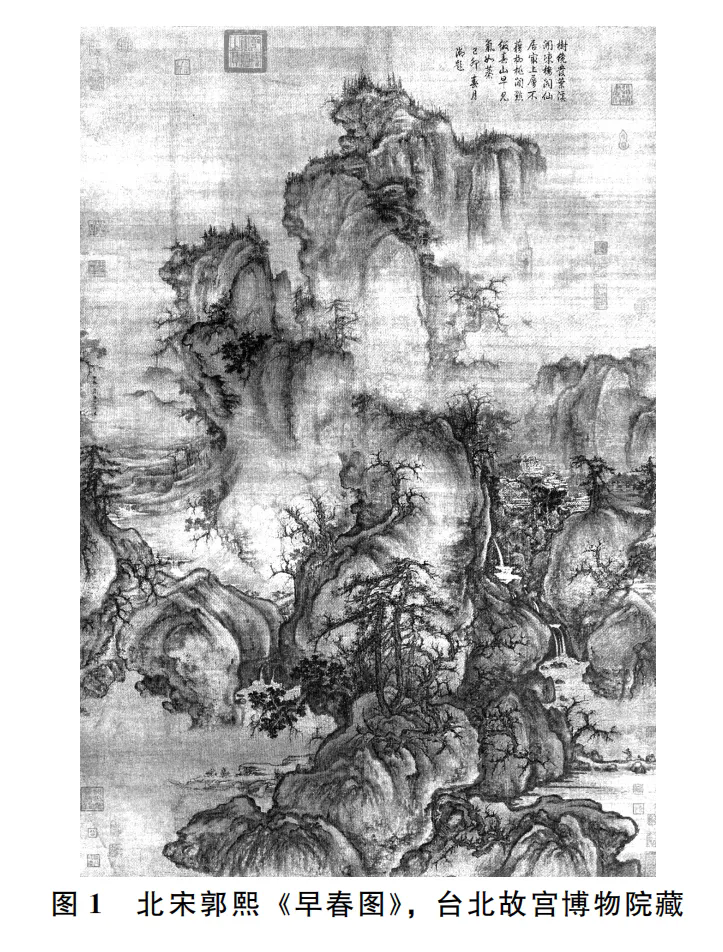

下面试以郭熙的《早春图》(图1)为例,来说明一个画家创作的思维及一般性过程。

(一)置陈布势

画面总会有一个开始,《早春图》的创作从巨松开始的可能性最大。两株松树的姿态端正,又有高低态势之异,主树初具形态,前、后辅以杂树数株。松树和杂树根部安排土石小丘,小丘结构上紧下松、内密外疏,松根土石取瘠,杂树根土石取肥。小丘上缘轮廓,施以侧笔,左宽右细左阴右阳,一笔勾勒之后,小丘以里的坡下植以数层各色杂树,左侧荡开,形成空间层次的丰富变化。中国画的位置经营称为“起承转合”,这里构成画面“起”的主体。“起”的衬托辅助部分,是正下部的石丘团组和左侧渔人一家所在的水岸,此时以淡墨疏笔略加置陈布势也有可能。初着笔时,画家只是做到大体的形势,并不会深入刻画。

画面左侧整体的“实”向右部大块的“虚”的过渡中,在有限的虚处的落笔中,画家属意在虚中现出巨松后山体的实在。至于山腰处靠左生长的两株树,其树顶枝干截然的虚淡与下部主干的浓实形成强烈的虚实对比,郭熙想要营造出的这个虬枝探雾的奇境,也成为这幅画令人印象深刻的一个看点——让人不禁会想,这是不是下笔浓重后通过“洗”式修改后达到的效果。这里构成画面主脉的“承”部。

以上诸般细节描绘,是为说明画家经营位置、置陈布势时的基本思维、逻辑次序和大体做法。限于篇幅,画面的“转”“合”部分这里不再作展开。

(二)应物象形

笔墨的结构和自然的结构有关,但又有区别。绘画在造型处理上的“小间大、大间小”原则,看似是实体的大、小相间的安排规律,但也可以视为画面里对空间的生动、跳跃的区域划分。黄宾虹总结线条的结构原则“齐而不齐三角觚”,即不等边三角形的结构最灵巧生动。画家创作上,没有孤立的线条,三根线是最基本的笔墨结构,“三”足可以生出“变”。具体线条“一波三折”,一幅画至少具备三种墨法,也是黄先生常谈到的。这些都不是物的规律,而是绘画结构之理。绘画表达与语言表达有一点很相近,就是力求自省俭、朴素而生发出超越的意味。

(三)笔墨气韵

笔墨痕迹是画里的唯一物质实在,气韵生动生于笔墨。画面里目见的形态、力量、节奏丰富的笔触,干湿浓淡、虚实不一的墨色,以及画家赋予笔墨的生命活力,是达成“气韵生动”的所有直观质料。故董其昌说,“以蹊径之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水绝不如画”。

六法论中“骨法用笔”,根本意旨是笔下不可无物,形诸之物不可无生动鲜活的自然之势,笔下之物也不可以是无人情的泛泛之物。墨要有骨,笔为墨之骨,绘画习称“见笔”,“见笔”除了墨痕中隐隐可见的笔的行迹外,关键是有笔,墨痕才有势,墨痕无势,就是死墨。笔不能离墨而有痕,墨不能离笔而呈象。意象表见中,行笔落墨是象意一体的。落笔命意上毫不犹疑,笔触间气脉贯通,笔意连属不孤立,除了写所感之“意”还要合于画面整体之“势”、虚实、主次等整体节奏的“意”。笔墨就是画家的语言,也是画家直接“在场”的证明。如苏轼评价王维“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”,王维又怎能做到只是诗人的自己去写诗、只是画家的自己去画画呢?艺术于己予人的都是人间最质朴的情的感染,笔墨融化到“意象”中的是整全的个人。

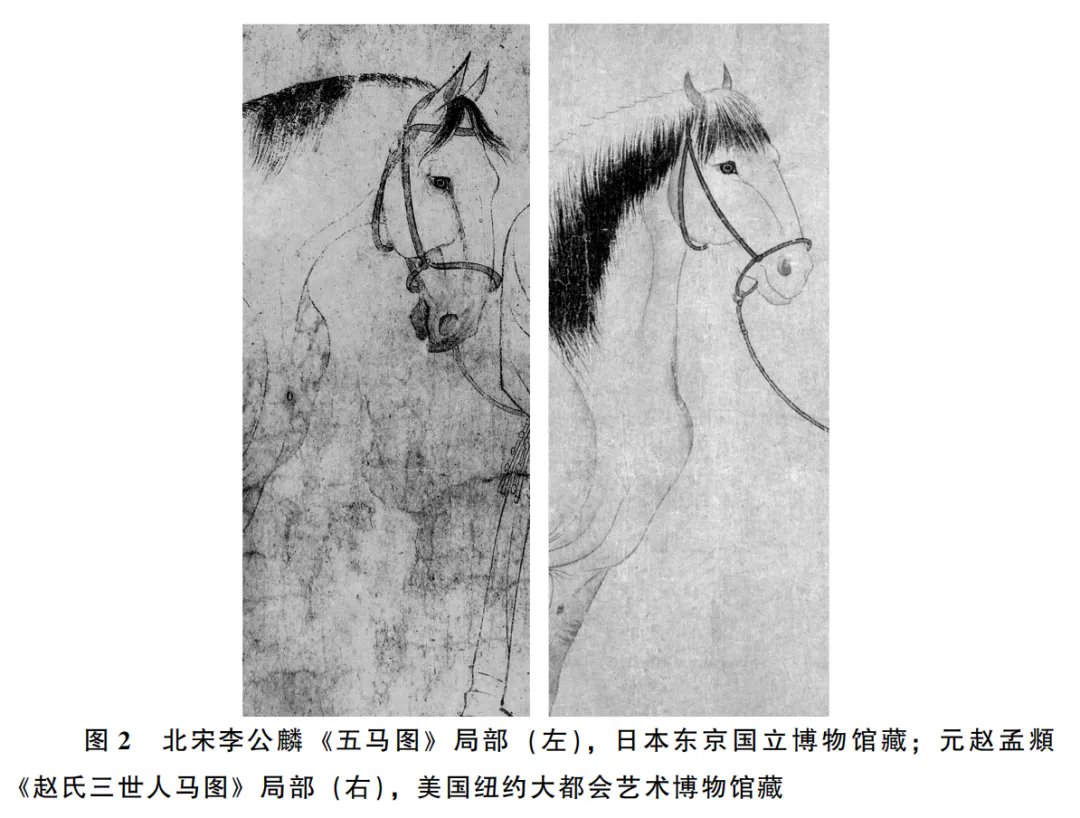

北宋李公麟、元赵孟頫,都有画马作品传世。视觉可见的笔墨痕迹反映到不同人的眼睛里是基本没有差别的。对笔墨痕迹中隐含的行笔疾徐变化、运笔的力道变化,以及由此变化形成的笔墨痕迹的节奏、虚实,我们也是能够觉察到的。然而,李公麟和赵孟頫画在马头最右缘的那一组墨线(描绘马的眉弓、鼻梁),呈现其中的“笔墨品质”存在着差别。(图2)李公麟的墨线显得神采骏发,看似轻松不羁的墨线却把马头的骨骼结构、肌肉组织、皮毛的厚薄变化等呈现得极为丰富、耐人寻味,贯通在这组线中的笔墨气息自然自在;赵孟頫的墨线显得平匀,缺乏节奏感和感染力,墨线上显现出精神的游离和运笔的不够自信、果敢,相比李公麟所作,显得空泛,缺乏内美、神采。

唐张彦远在《历代名画记·论画六法》中谈到,“夫象物必在于形似,形似须全其骨气,骨气形似,皆本于立意而归乎用笔”。一种意思、一种表达,就会生出一种相应的笔墨形态。画家难道是“见什么说什么话”吗?最高妙的“技”是进乎道之技,是见本性之技。对笔墨而言,就是无论画什么、怎样画,都落落大方、朴素诚恳,毫不违和。

吴道子的绘画颇有炫技的成分,《梦溪笔谈》记载,他“弯弧挺刃,植柱构梁,不假界笔直尺”,以肩倚壁,尽臂挥之,可以徒手画出佛首后的圆光。技服从于道,是返璞归真,吴道子的高超画技也是进道之技。成熟的中国绘画,往往会在笔墨的表现上呈现出人与技的合一,以及绘画状态的从容和朴素。

(四)气韵何以可能

气韵是人在画中的显现。中国文化的背景下,说到底,气韵含有不能被主观设定并且不能积极地进行表达的意旨,气韵是笔墨间透发、流露出的不可以被主观掩藏、揭示和标榜的可感的绘画实在。气韵是无法超越具体的人当下自身的可感实在。

故此,唐张彦远《历代名画记》将“自然” 列为绘画之最高格:失于自然而后神,失于神而后妙,失于妙而后精,精之为病也,而成谨细。张彦远的表述,其实是远超后来明确提出“神妙能逸”四格说并对其作出解说的宋人的。自然,是对逸格,也是对气韵本质最根本、最精练的解说。离开自然,离开真,气韵就成了虚伪的东西,根本上与气韵生动的意旨相违。假使我们把虚伪、矫饰的这个东西姑且称作“坏气韵”,一定也是折射在笔墨中。神格、妙格、能格之作,虽可以被接受、欣赏,但仍是差之自然的不尽理想的绘画。

明人徐渭的绘画,呈现的是浓烈的不加节制的率性宣泄。徐渭大概率就是《庄子》里的畸人,乖异于常人,却合于自然天道;宋僧法常(牧溪)的绘画,在中国本土并不为精英阶层认同,“诚非雅玩,仅可僧房道舍,以助清幽耳”(宋庄肃《画继补遗》)、“近世牧溪僧法常作墨竹,粗恶无古法。”(元汤垕《画鉴》),日本人特别推许其绘画里具有的禅意。

质言之,我们可感的气韵,其实是来自画家整个人在画中的无处不在。

三、理想的中国绘画表达

理想的绘画表达,不仅是绘画内在的事情,是人如何看待自身和绘画之关系的问题。一是创作者如何看待其与绘画的关系,是绘画表达的出发点,也体现在绘画创作过程和作为结果的作品中;二是观者作为绘画的欣赏和品评者,如何看待自己与绘画的关系,浓缩为观者对创作者及其作品的态度。

对自身和绘画关系的认识,根本上表明的是对真善美所持的立场。“天下皆知美之为美,斯恶已,皆知善之为善,斯不善已。”(老子《道德经》)刻意地为美而美、为善而善,无异于恶和不善。失之自然而后神,“自然”是避免人发生异化的一道防线。理想的表达,一定是远离虚伪矫饰,坦诚朴素地袒露当下自我的实在。真善美,不是从外部揽入自我的,是“自己对自己的责任”,这是创作者和绘画关系中最根本的内容。创作者及其作品就像观者的一面镜子,观者从这面镜子里可以照见自己。自然、真诚、朴素,前文已多有谈到,都是真善美的绘画表达的题中之义。

理想的绘画表达,不可或缺的还有“从容”。如果说真诚朴素是自然本我的袒露,从容就是对自我当下的或许不尽理想之现状的坦然接受,是与自我的和解,是“无我”。儒家的内圣外王,道家的无为两忘,禅宗的自性觉悟,给出的都是对人如何达致圆满的解说。从根本上看,那些境界都是放下根本不存在的与自己的冲突和对立。从容,是自以为未到但又是实到的当下即成的圆满。

以下补缀两则典故,其中便蕴含着有关人与艺术之关系的深意。

(一)解衣般礴

专注绘画时,身心进入的自在合一之境,是人与绘画的最美妙的关系。身心自然,是人进行艺术活动的理想状态。创作状态的身心自然与所完成作品的圆满完善相比,前者应该是第一位的,不能因后者牺牲前者。两全的作品一定是伟大的作品,牺牲前者的作品一定不能成就后者,一定不是伟大的作品。绘画的根本价值在其行为本身,在其抵达人自身的同时专注于去实现作品的圆满。解衣般礴,就是这个道理。

(二)通会之际

道在瓦甓,道在屎溺,人有南北,佛性无南北。合道的根本,无非是澄明本来面目。人生而不齐,不齐而又齐,对于每一生命个体而言,本自具足。就绘画而言,没有绝对的格式,人人各具禀赋、各有擅长,达成自我圆融是根本。

我们习惯把绘画当作“身外”的一种才艺,把取得外界对自身才艺的欣赏当作学画的目的。我们能读到很多这类故事,比如裴旻求吴道子作画,吴道子请裴旻为其舞剑以壮其气,在场的张旭亦书一壁,引千百人观看,以一日得见“三绝”为幸事。对某一领域无与伦比之才能及表现的欣赏,当然是我们很自然的一种取向。然而绘画以及其他艺术形式本身,却不是只为天才而设,不是只为“被看”而设,艺术在根本上应是每个人都可以亲身实践的文化活动。

画家朱新建说过一个道理:“一人射箭,先画一只鸟来射,未中;把鸟画大,仍未中;就先射箭,后画鸟,果然百发百中。”这是一种抵达自我的方式,先放开做“我”(先射箭),不断祛除“我”与“理”不合的部分(后画鸟)。很多人选择先放弃本我(画鸟来射),期待一切成熟再去做回“我”,结果那个“我”却怎么也找不回。孙过庭《书谱》里有一句“初谓未及,中则过之,后乃通会,通会之际,人书俱老”,很值得玩味。“老”不是年纪上的而是认识上的“通透”,是物我的和解、圆融,是自我的妥善安顿。“未及”“过之”都不是,“通会”才是回到自我的原点——通会之际的人的状态,以笔者的理解,就是“从容”。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:蒋净柳