摘 要:《枯木禅琴谱》是广陵琴派重要的传世曲谱之一,融汇了编撰者空尘和尚的禅学旨趣与琴学艺趣,涵摄琴乐创作原理、琴曲艺术审美、古琴演奏技法、琴史贤圣名录等内容。曲谱共收录32首琴曲,其中7首是其自度曲。空尘和尚精琴理、工度曲、善操缦,常以琴理喻禅。攻琴如参禅,度曲、操缦皆不离心法,其琴风即其禅风之发用流布。从自度曲的名称、拟词等角度入手,通过“度曲旨趣”“指下工夫”“意在指先”“元音之妙”四个面向,可以探寻空尘和尚“以琴说法”的禅学意趣。

关键词:《枯木禅琴谱》;释空尘;度曲;禅趣

作者陈婕,东莞市社会科学院助理研究员(东莞523083)。

《枯木禅琴谱》刻印于清光绪十九年(1893),是清朝末年琴僧释空尘编纂的古琴曲集。该谱一册四函,凡八卷。卷一、卷二奠定了整部琴谱的学理框架。关涉琴乐创作与审美的有《琴德论》《音声论》《琴声十六则》和《著作琴曲要略》;关乎古琴演奏技艺的有《指法纪略》《上琴弦法》《抚琴转弦歌》《指下五忌》《指有二位》《坚护指甲法》《指法》;属琴学资料辑录、整理的有《历代圣贤名录》和《考存琴谱》,前者选录了历史上曾创作琴曲的伏羲、神农、孔子等61位圣贤,后者共收入40种琴谱存目。卷三至卷八是琴曲部分,共收录32首琴曲,其中空尘和尚所创者有7首。此琴谱是广陵琴派最重要的五大传世曲谱中的一种,为其作序、题词者均为文士名流和大德名僧。

一、度曲旨趣

(一)自度曲

释空尘,法号云闲,亦称云磵、云闲上人、云闲道人,又号枯木禅,江苏如皋人。在江苏南通掘港东林禅院出家为僧,后在江南受戒,返回掘港担任东林禅院住持。曾驻锡虎丘等地,云游多方,法脉系临济宗杨岐派下。空尘和尚琴艺高超,曾师从四位老师,其中牧村长老是禅师,赵逸峰是道士,丁绥安和乔子衡是儒生。其弟子黄勉之、再传弟子杨时百、三传弟子管平湖皆琴坛翘楚。其琴学思想兼有儒释道三家特色,间有援引《礼记》《论语》《庄子》《老子》等义理者,但禅学是其底色,普遍体现在其琴学论说及度曲要义当中。

空尘和尚常将禅理与琴德相互发明,其在琴学方面的独到见解主要体现在《琴德论》《音声论》《著作琴曲要略》等琴理论说、琴曲解题以及7首自度曲中。这7首自度曲在存见的古琴曲谱中,有5首只见于《枯木禅琴谱》,分别是《独鹤与飞》《云水吟》《枯木吟》《那罗法曲》和《莲社引》。

(二)制曲要略

《枯木禅琴谱·音声论》开篇即引《金刚经》原句“若以色见我,以音声求我”,直叹“其义何其深哉!”可以说,《金刚经》的法义奠定了空尘和尚琴曲创作的根基和旨趣。在《著作琴曲要略》中,他阐明琴曲创作首先要“明题”:

著琴曲之要,主先明题。神因题而合调,按节以成句读,须音韵谐叶,无相夺伦。其中连间贯注,缓急跌宕,原无拘执,各出心裁,以赞助之。千变万化,莫非此音,变声转调,悉不雷同。

其为音也,出于天籁,生于人心。凡人之情,和平爱慕,悲怨忧忿,悉触于心,发于声,亦即此七音也。因音以成乐,因乐以感情,凡如政事之兴废,人身之祸福,风雷之震飒,云雨之施行,山水之巍峨洋溢,草木之幽芳荣谢,以及鸟兽、昆虫之飞鸣翔舞,一切情状皆可宣之于乐,以传其神,而会其意者焉。是以听风听水可作霓裳,鸡唱莺啼都成曲调。琴具律吕之全,备清浊之应,抑扬高下,尤足传其事物之微妙,故奏其曲更能感人心,而动物情也。

人的七情出于心、发乎声而成七音,音声和律则成乐。举凡政事兴废、人身祸福、风雷震飒、云雨施行、山之巍峨、水之洋溢、草木之生发凋敝、鸟兽昆虫之鸣叫飞舞等,一切人事情状、自然风物,都可以通过乐音来宣畅表现,以达到“传其神”“会其意”的效果。所以借清风流水就能够创作“霓裳曲”,凭鸡鸣莺啼便能够谱成曲调。琴乐高妙精微,最能传达事物的微妙之处,用心弹奏更能“感人心”而“动物情”。

制曲者的性情也会投射到琴曲创作中。空尘和尚的友人和弟子在为《枯木禅琴谱》作序或题词时,多提及空尘和尚的性情特征。门下弟子钱发荣写道:“云闲开士,抱性澄静,凝情渊旷”,又题词曰:“师兮师兮,更弹而无倦兮,道与神会,纳大千于芥子,尽世事兮包罗”。门人邵鼎为师题词曰:“天涯尚有老诗僧,悟道功深入上乘。和蔼品如冬日暖,孤高性比肃霜凝。”马庆蓉谓云闲上人宅性澹泊、冲和。朱敏文也说:“上人秉志冲淡。”空尘和尚超尘澄明、高古和融、清微澹泊的性情,也体现在其所弹、所作之琴曲中,其琴风也是其禅风的发用流布。

二、指下工夫

(一)指法用功

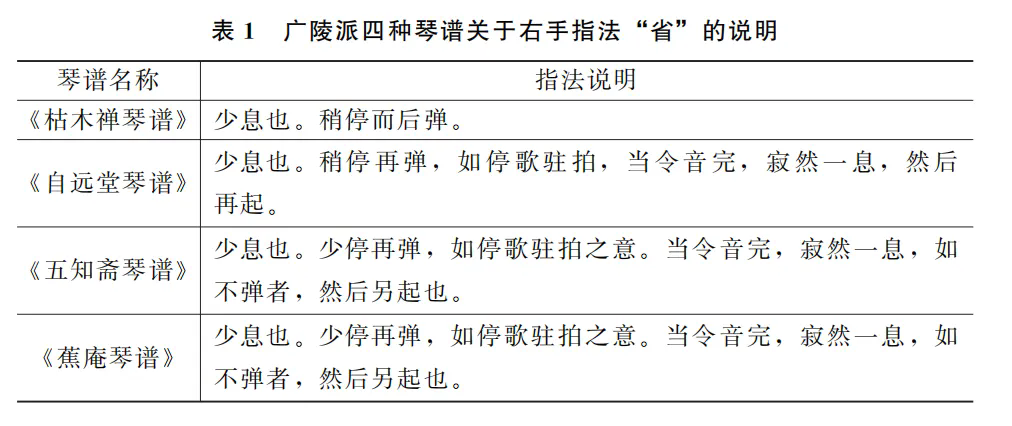

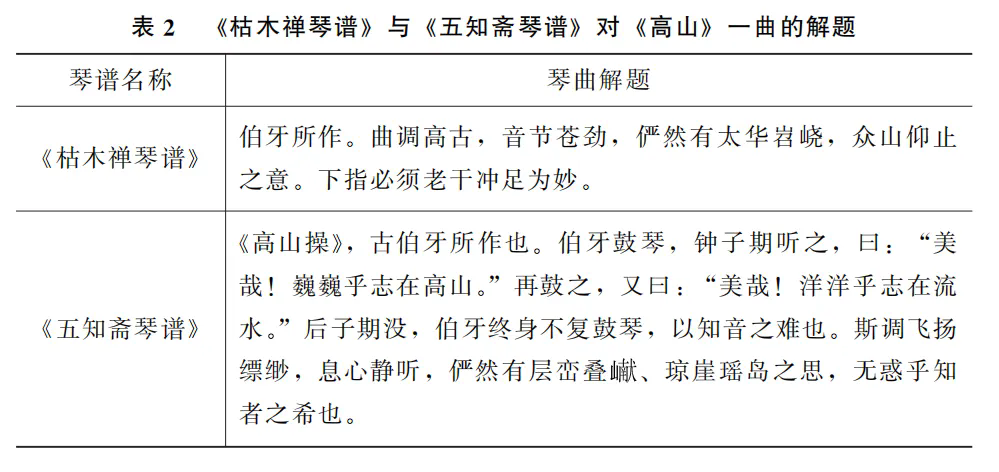

空尘和尚非常注重弹琴基本功,不厌开示指法要义、落指关键,以及如何运心于指上,犹如参禅者不断于事上磨,彰显渐修、顿悟之功。《枯木禅琴谱》中所记左右手指法共110个,其中右手指法44个,左手指法66个。《指法》开篇即云:“琴之有谱,始自雍门周,其后赵耶利因之。至曹柔作减字法,至今无可变更矣。盖琴之为道,在乎音韵之妙,而音韵之妙,全赖乎指法之细微。故指法之详,各谱悉载。兹以恒用之指法,略注简便,余不悉备矣。”较之广陵派的其他重要琴谱,如《自远堂琴谱》中的《琴学指法》(右手40个,左手71个,共111个)、《五知斋琴谱》中的指法(右手41个,左手66个,共107个)和《蕉庵琴谱》中的指法(右手41个,左手65个,共106个),四者指法数量相当,但《枯木禅琴谱》的解说则简要得多。兹以右手指法“省”为例来看它们的区别(见表1):

此外,又如右手指法之“如一”“打圆”,左手指法之“放合”“分开”等,也皆类此。在识得指法之外,还需掌握取音的要点。空尘和尚在《枯木禅琴谱·指法纪略》中谈及“甲音”“肉音”“甲肉相半音”这三种取音时说道:“甲音欲脆,肉音欲润,甲肉相半音欲温和清纯兼备为妙。”又在《自序》中说:“盖节奏板拍可以传授,取音用意各随人心。”同时阐述指法与曲谱之间的关系:“至于操缦之雅,在乎传授指法,其指法之妙,又须谱注精详,久久习熟,自可意会神传,达乎礼乐之情矣”,“去杂除繁,体会吟猱,注意指法,一归音韵和平,谐声令节”。空尘和尚在这些地方点明指法在琴道修炼中的重要作用,而其中最为关键者仍然是如何用心。

弹琴如参禅,包含渐修、顿悟的工夫。渐中有顿,顿中有渐。空尘和尚特别讲述了弹琴的方法及禁忌:“慢不断,快不乱,一气贯串方妙”,“初学不宜自恃聪明,贪多欲速。多则易忘,速则不达,徒费心思,终难入妙。当恒心坚志,少上多弹,慢对勤学。”指法的研习,是进入琴学、臻于琴道(佛理)的阶梯。退、复、绰、注、抹、勾、剔、挑,是磨炼心性的过程。琴理技法生涩,断然两橛时,就如迷时,渐顿相隔,流于支离;琴心技艺纯熟,浑然天成时,就如悟时,顿渐一如,圆融无间。宗门多以“调弦”譬喻工夫,攻琴者、参禅者应发长远心,不紧不松,不急不徐,久久用功。声色渐无,狂心渐歇,绵绵密密,恬恬淡淡,工夫纯熟,自然水到渠成。

(二)琴谱犹语录

空尘禅师以“枯木禅”名其琴谱,概有深意。正所谓“琴以谱传,禅从琴寄”。大梅法常禅师有偈曰:“摧残枯木倚寒林,几度逢春不变心。樵客遇之犹不顾,郢人那得苦追寻?”“枯木”之典由此而出。“枯木禅”便出自禅宗临济一脉,唐代黄檗希运禅师以之示学人:“如今末法向去,多是学禅道者,皆着一切声色,何不与我心心同虚空去,如枯木石头去,如寒灰死火去,方有少分相应。”。《五灯会元》卷六《本嵩律师》载“枯木禅”(“婆子烧庵”)公案云:

昔有婆子供养一庵主,经二十年,常令一二八女子送饭给侍。一日,令女子抱定,曰:“正恁么时如何?”主曰:“枯木倚寒岩,三冬无暖气。”女子举似婆。婆曰:“我二十年只供养得个俗汉!”遂遣出,烧却庵。

知公(空尘和尚)操缦卅年,合琴与禅为一致。则所发之音,所订之曲,必有超出声尘之外者矣!且夫枯木,死物也,弃之则日渐朽败,取之仅供一爨耳。忽遇巨眼,知为良材,运以斧斤,施以丹漆,饰以金玉,佩以弦徽。或置诸庙堂之上,或藏诸岩穴之间,无一所处而不当。其发为音声,乃能入性命之微,通造化之妙也。如此,倘所谓大死而后大活者,非欤?抑又思之,木无声也,必张以弦。弦亦无声也,必弹以指。然则此声从木生乎?从弦生乎?从指生乎?质诸云公,请为下一转语。

枯木本一死物,不过一燃料而已,若能值具法眼者,将其斫成良琴,经妙手弹出,其音声便“能入性命之微,通造化之妙”,正可谓“大死而后大活”。然而,木头、琴弦本没有声音,须用手指弹拨方能发出乐音,试问这声音是从哪里来的?是从木头、琴弦,还是从手指所发?而操缦者、听琴者、度曲者又是谁?诚可谓“枯木琴”公案。琴学之文字谱、减字谱、指法,犹如禅宗之公案、语录,是明心见性的津筏。空尘和尚的“指法要略”就是“标月”之“指”,直捣贼窝,不待一丝拖泥带水。

三、意在指先

余如《圯桥进履》《鸥鹭忘机》《墨子悲丝》《庄周梦蝶》《风雷引》《关雎》《佩兰》《潇湘水云》《渔歌》《捣衣》《塞上鸿》等曲,莫不如此。

何谓好琴乐?从习琴的角度来看,可以“轻、松、脆、活、高、洁、清、虚、幽、奇、古、淡、中、和、疾、徐”十六法概括之。空尘和尚推举冷谦的《琴声十六法》,循此作“琴声十六则”,一一加以解说。虽大体承续先贤遗说,但也更显约略精到。又直陈“弹琴须省题目”,每一曲都有“宫商节奏,或初奏未叶,数句后方入本调。其中起承转合、变音跌宕、入慢结尾俱要意会。起首之慢要有生发,结尾之宕要有结束”。其“意在指先”之说,从修学次第来讲,有先“作意”之义,是方向、标的,也是方便、助缘。如书法中的笔法与笔性、法帖与书者的关系,需在“性”和“人”(心)上入手,不可逐末舍本。更应在“起意”“起念”处(前)用功,恰如禅宗之看话头,也即观心。操缦过程中,不妨借永嘉禅师“惺惺寂寂,寂寂惺惺”之法细细加以体味。

四、元音之妙

《枯木禅琴谱·音声论》开篇即是“金经云:‘若以色见我,以音声求我。’”以《金刚经》要义统摄全文,引出关于“音声之道”、元音与心的关系的论说。《音声论》道出了空尘和尚琴学的“心法”,也透露了其以琴喻禅的“心要”。甚至可以说,“一切有为法,如梦幻泡影。如露亦如电,应作如是观”(《金刚经·应化非真分品》),即空尘和尚琴学理论和度曲创作的思想依据。

音声之道,“实由心为之通,声为之感,气为之调,然后备于物之响应而成也”。圣人制乐即为“倡天地之元音,俾人心一归于正”。此“元音通乎天地有形之外,蕴乎喜怒哀乐之前,生于心而节于外。本无形质,何有古今?……顾大乐和同天地,其化机虽圣贤亦难测度也。至于雅乐元音,须声调翕如,方可成曲。但务除淫哇之声,去杂乱之节,其取音用意,当性静心诚。虽曲有悲欢离合,而音自中正和平”。“雅乐”,即“正音”“元音”,是理想之乐。音本“出于天籁,生于人心”,曲虽有悲欢离合,但若取音用意性静心诚,则音自然“中正和平”。音中正和平,即心中正和平,得其“心源”,合乎中道,故能摄众情而应万机,无丝毫扞格。

这里的“元音”,就是音声的本元。“本无形质”,空性是它的本性。因音声性本空,方可作佛事。《维摩诘所说经·菩萨行品》曰:“或有佛土以佛光明而作佛事……有以音声、语言、文字而作佛事。或有清净佛土,寂寞无言、无说、无示、无识、无作、无为而作佛事。如是,阿难!诸佛威仪进止,诸所施为,无非佛事。”佛教音声,乃佛法在娑婆世界之自然流布,此乃音声之妙有。依般若波罗蜜多智慧观照,能趣入音声之实相般若。

竹禅和尚光绪十五年的《序》中曾题赠空尘和尚“以琴说法”四字,并称其“深悟琴学,其住世行道,得教外别传之旨。更于琴中音律指法,究竟精妙”。“妙”,是空尘禅师琴学中的一个关键字眼。此“妙”字,也将“枯木禅”盘活了。透过《枯木禅琴谱》,经由元音与心的关系,探寻音声之实相,也是一归于“心法”的过程。此心乃妙明真心,此法在于“妙觉”,有一颗活泼泼的灵明妙觉之心,方有操缦落指、走手时之灵机妙用。“应无所住而生其心”,但用此心去度曲、去操缦、去听琴,念念回归不二中道,以臻琴禅一味之境。

结语

《枯木禅琴谱》呈现了空尘和尚“以琴说法”的禅学意趣。“应无所住而生其心”,可以说是度曲和操缦的心要。他指出著曲之要“主先明题”,题明而神得、调合、节成、韵谐,乐章自然随心意流淌,千变万化而无相夺伦。明题之余,还须审音之由来、明乐之发用。习琴但主性情、不标宗旨、神游象外、意在指先。“琴者,乐中之圣也。”作为“雅音”的琴乐,是性具中正和平的雅乐元音,此元音的本性即空性。“琴以谱传,禅从琴寄”,《枯木禅琴谱》犹如一则公案,空尘和尚关于度曲要旨、指下工夫、意在指先、音声之道的阐述,恰如禅师之眉毛拖地。攻琴即参禅,以音声入道,是悟入琴禅三昧的不二法门。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:莫斌 常达