摘 要:丝绸之路遗存丰富,是古代文明艺术、历史和文学诸多研究领域的重要资料,是探寻欧亚多文明间跨文化、跨地区交流的重要依据。其中的叙事元素更是为我们分析古代文明互动提供了丰富的信息与阐释可能。集中分析和介绍丝绸之路绘画遗存所见叙事方式及其特点,厘析既往研究所提出的多种图像叙事分类方法,尤其关注文本与图像、世俗与宗教绘画之关系,有助于进一步展现出丝路沿线的文明互鉴。

关键词:叙事;图像;丝绸之路;绘画

作者赵晋超,同济大学人文学院助理教授(上海200092)。

绵延万里的丝绸之路横跨欧亚大陆,沉淀了丰富的文明印记。狭义上的“丝路”概指自汉代开凿,经陆路连接欧亚大陆的外交与商贸之路。“丝绸之路”极大地促进了中外文明间的物品流通与文化交流,至唐代进一步臻于繁盛。留存至今的汉唐丝路遗迹勾勒出一幅古代至中古文明变迁的绚丽画卷。而其中携带叙事元素的艺术遗存更是弥足珍贵,不仅是研究古代文明艺术风格与图像传统的宝库,更因其叙事性而成为历史、社会、文学诸多研究领域的重要资料,是探寻欧亚多文明间跨文化、跨地区交流的重要依据。

讨论叙事绘画,需厘定“叙事”与“绘画”两个概念的所指。“叙事”指对一件事情的叙述,作为修饰词使用时,对应的英文词汇为“narrative”。20世纪以来,“叙事”成为文学、语言学、艺术史等研究领域的重要概念。故而,“叙事绘画”可简要理解为讲述故事的绘画。而论及“绘画”,字面义指在物体表面作画。因此,绘画媒介多样,主要包括纸张、丝绸绢布、墓室及寺院墙壁等。此外,更可抵御岁月侵蚀的砖石雕刻和金银铜器表面上的叙事性画面,也成为今天我们了解丝绸之路沿线早期绘画传统的重要证据。同样的叙事内容在不同的叙事媒介上往往具有同一粉本或互相借鉴的关系。

汉代丝绸之路上的叙事画

西汉张骞于公元前2世纪开凿丝路之时,汉地叙事绘画艺术已经开始蓬勃发展,题材丰富,种类繁多,主要保存在画像石、画像砖上。汉代叙事画遗址遍布今天的山东、江苏、四川等地。其中山东肥城的孝堂山祠、嘉祥武梁祠、沂南画像墓,江苏射阳石室,四川内江石棺,以及新津和乐山等地的汉墓是为代表。一些汉墓出土壁画与丝绢制品也保存有珍贵的叙事性画面,例如和林格尔汉墓和山东临沂金雀山汉墓墓室壁画,长沙马王堆汉墓出土帛画,等等。汉画所绘内容“天地品类、群生杂物、奇怪神灵”,与追求升仙而又贪恋现世的生死观紧密相关,亦有体现儒家伦理的三皇五帝、历代圣贤、孝子烈士图像,或再现百兽杂戏、庖厨宴饮、军事征战等场面性刻画。叙事性绘画主要出现在忠臣孝子、烈士贞女故事的刻绘中,比如“荆轲刺秦王”“蔺相如完璧归赵”“鸿门宴”等历史故事。

“荆轲刺秦王” 的故事流行甚广,武梁祠画像石所刻画的正是刺杀计划被秦王发现之时刻(图1)。画面中,左侧人物头戴高冠,双手张开,是为秦王。画面上方中央,一人匍匐于地,颇为惊恐,是为秦舞阳。画面下方绘有一盒,盒盖半开,所装即为樊于期之首级。画面右侧人物受到另一人物阻拦,双脚腾空,仿似在大声疾呼,正是被卫士拦截的主人公荆轲。秦王身旁长方形立柱上插入的长条状物体,实为荆轲丢向秦王的匕首。这一画面集中表现了故事中的主要元素。公元3世纪左右的四川乐山麻浩一号崖墓也保存有刻画荆轲故事的画像石,与武梁祠风格相近,但构图方式却出现明显变化,展示出连续式长卷构图特点。

此外,武梁祠还保存了现存最早的孝子故事图像,例如丁兰刻木事亲、董永卖身葬父、郭巨埋儿等。故事多采用单景构图方式,即一个故事仅用一幅画面表现。此类故事的流行在一定程度上反映了当时的君主渴望树立典范、以励社会的诉求,以及儒家思想的广泛传播。此外,后羿射日、嫦娥奔月等中国传统神话故事也是汉代石刻的重要内容。据王延寿《鲁灵光殿赋》记载,殿墙诸类绘画旨在恶以诫世、善以示后,观者可依此类绘画而明了故事寓意。

古代世界的叙事程式

上文所提及的石刻画、壁画与帛画中的故事在表现程式上有一个共同特点,即只选取整个故事中最具代表性的某个情节。在叙事绘画领域,与此相对的另一种程式,则如同连环画一般,使用多个画面来分别表现故事的各个情节。这种连续叙事方式的核心特点在于充分遵循故事的时间性。

不同于小说、诗歌等文学领域纯粹抽象的时间叙事,当我们讨论叙事画时,“空间”维度是必须考虑的因素。于是,不可避免会涉及对于空间(共时)与时间(历时)、文学(诗)与图像(画)之关系的讨论。文学叙事中,故事情节随着我们的阅读逐渐展开,读者不可能同时“看”到所有情节。而本质上作为空间艺术的图像在讲故事时,其画面天然受制于媒介的大小、质地及空间布局。此外,图像叙事缺乏文学作品可以展开描述细节的能力,必须使用有限的元素来有效传递信息。

因此,图像叙事程式可主要分为两大类:单景叙事与连续叙事。单景叙事即通过一个画面来浓缩整个故事,连续叙事则展开表现故事的多个情节。单景叙事又可细分为两种:一种只展现发生在特定时间点的某个具体故事情节,一般是最具辨识性的情节;另一种则是在一个画面中合并展现故事不同情节中的多个人物或场景元素,又称合并叙事。山东武梁祠的“荆轲刺秦王”画像砖就应用了这一合并模式:画面中装有樊于期人头的盒子、荆轲掷出的匕首和卫士拦阻荆轲这些元素其实分别出现在不同时间点,却被表现在同一块画像砖上。合并叙事方式中,支配叙事的其实是故事中的人物或元素,人物和场景关系则退居其次,导致情节性被极大削弱。于是,故事信息能否有效传递,很大程度上取决于观者本身对故事的熟悉程度。

依据德国艺术史学者施林洛甫(D. Schlingloff)的研究,欧洲与近东艺术传统中最早出现的叙事模式应属连续叙事。公元前7世纪前后,亚述帝国尼尼微(Nineveh)的狩猎浮雕版通过三次复现一头狮子的形象,将它被猎杀的过程分解为三个阶段,从而创造出一个清晰的叙事发展过程。而单景合并叙事要等到公元前后方才流行。其时,古希腊、罗马陶罐上的诸神及英雄故事往往只有一个画面,却包含着多个情节。同时期的壁画艺术则继续使用连续叙事。例如,公元1世纪古罗马庞贝古城的房间内往往装饰着精美的壁画,其中一处房间遍布着壁画,虽内容存疑,但显而易见地使用了连续叙事的方式,在各场景间使用罗马立柱进行分隔。

相比之下,汉代绘画中,单景合并叙事程式更为多见。不过,汉代祠堂和墓室壁画也开始使用连续叙事,主要内容为表现墓主生平或历史的故事。山东武梁祠的部分画像砖铭文刻有“君为郡口时”“君为市椽时”等内容,由此可知图像表现的是墓主人的生平仕途。和林格尔汉墓四壁的中部绘有相似壁画,通过六次复现同一组人马来表现墓主逐步升迁的过程。壁画依逆时针方向布局,第一层由西壁经南壁至东壁止,榜题依次为“举孝廉”“郎”“西河长史”、“行上郡属国都尉”和“繁阳令”。第二层自东壁经北壁至西壁止,榜题仅有“使持节乌桓校尉”。

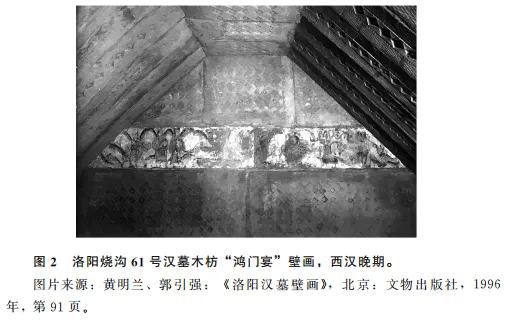

相较于画像砖石,墓室壁画拥有更宽广的创作空间。完工于西汉元帝至成帝时期的洛阳61号汉墓也装饰着不少叙事题材壁画。其中,梯形木枋上绘有“鸿门宴”故事(图2),再现了项庄舞剑、欲取刘邦性命的戏剧性一刻。刘邦、项羽先后兵入咸阳,项羽欲杀刘邦以称王,施计设宴款待刘邦,项庄假意舞剑,伺机刺杀刘邦。但因项伯以身挡剑,计划失败,刘邦借机逃脱。画面中央偏右处,手持酒杯之人意欲向其左侧之人敬酒,分别对应项羽与刘邦,刘邦左后方站立之人则为项伯。右端二人为侍宴烤肉厨师。最左端之人身着蓝衣,表情狰狞,手持长剑,动作似乎一触即发,正是准备刺杀刘邦的项庄。该墓室后室横梁上还绘有多个画面,分别描绘“二桃杀三士”“赵氏孤儿”等历史故事。

魏晋南北朝时期的新变化

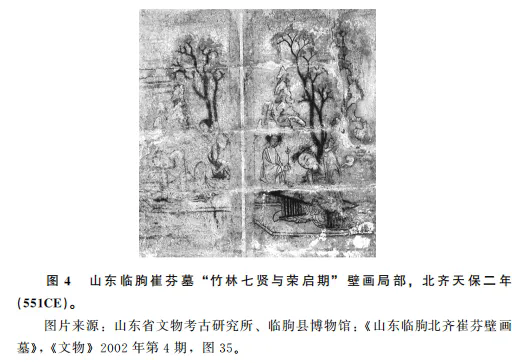

汉代流行的叙事画题材在随后的魏晋南北朝时期继续流行。而新的变化也接踵而来,不断影响着传统叙事画世界。继汉而起的魏晋南北朝在中国绘画史上意义非凡,其一,山水画肇始于此时;其二,开始出现表达画家个人情感的画作。在叙事画中,山水开始作为各场景间的分隔符号出现。同时,随着丝绸之路沿线交流的不断繁盛,不同文化源流的绘画叙事模式也开始深刻交融。

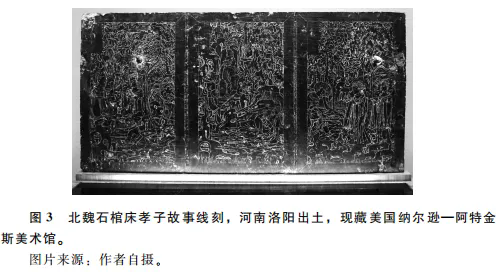

公元4—6世纪南北朝时期,北方绘画主要保存于墓葬中,形式包括墓室壁画、石刻画和棺椁绘画。代表性墓葬有北齐娄叡墓、徐显秀墓、青州和安阳的北齐石棺床、北周安伽墓、大同智家堡石椁墓、安岳冬寿墓、辽阳三道壕张君墓等。墓室壁画中格外流行墓主宴饮图和出行图题材。宴饮图的描绘呈现出明显的相似性,很少因为墓主身份而有所改变。依据孟久丽对叙事画的定义,墓主宴饮图不具备情节性,并非叙事画。

成熟的文学作品内容也在这一时期开始入画。《洛神赋图》在绵延的山水背景中点缀故事人物与《洛神赋》诗文,描绘诗人曹植所记述的邂逅洛水女神宓妃的爱情故事。虽原本已佚,根据存世的九卷摹本,我们仍可回想原本作为包含叙事内容的绘画长卷之模样。另据传世的《画云台山记》一文,曾有一幅表现道教祖师张道陵在四川云台山指导弟子修炼的故事画流传于世,惜今已不存。

此外,河西地区也发现多处汉至魏晋南北朝时期的壁画墓,与同时期的中原壁画墓在绘画风格、装饰内容上有着明显的承继关系。但是,叙事类题材在河西壁画墓中却寥寥无几。可见,叙事绘画的传播在文化交流与碰撞的大环境下,也具有明显的地域选择特点。

佛教叙事传统与汉地传统之融合

前文提及单景叙事与连续叙事之别时指出,中国传统中首先发展的模式应为单景模式,即使用单一场景来表现发生在不同时间点上的多个情节。连续叙事模式则较晚出现。连续叙事何以开始流行?经由丝绸之路东传汉地的佛教艺术传统或为原因之一。

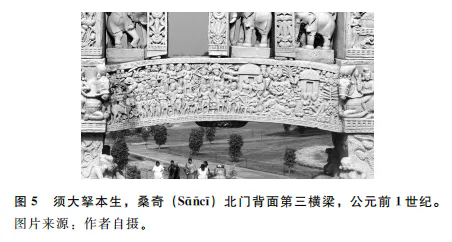

佛教发轫于公元前6世纪的南亚次大陆,随后经西北印度、中亚地区传播,在广义丝绸之路沿线各地区皆产生影响。就题材而言,佛教叙事故事主要包括三大类:表现佛陀生平的佛传故事,佛说法相关的因缘故事(Avadāna),以及佛的前世故事,又称本生故事(Jātaka)。表现这些佛教故事的叙事艺术最早可追溯至公元前2世纪中印度地区的石刻浮雕上。最具代表性的当属印度中央邦的巴尔胡特大塔(Bhārhut)和桑奇大塔(Sāñcī)浮雕。巴尔胡特浮雕以单景叙事见长,桑奇浮雕则是连续叙事的典型。

以须大拏本生为例,佛在前世曾为须大拏王子,将国之重宝六牙白象赠人而被流放,途中不断将自己的财物、马车、孩子乃至妻子施舍予人,最后感动帝释天。巴尔胡特的须大拏故事仅仅刻画了须大拏施舍白象这一个情节。桑奇大塔浮雕在形式上则多为连续叙事,故事主人公重复出现于每个场景。例如,须大拏故事刻绘在大塔东门的横栏上,依据时间顺序刻绘出每一情节(图5)。

印度艺术史学家维迪亚·德赫贾(Vidya Dehejia)在单景叙事(monoscenic mode)与连续叙事(continuous mode)两种模式的基础上,又细分出七种印度艺术的叙事程式。她认为两种类型分属不同传统,但常常同时出现在同一历史遗迹上。公元1—3世纪,佛教艺术中心位于今天南亚大陆西北方的犍陀罗地区(Gandhāra)和中部的马图拉地区(Mathurā)。犍陀罗地区的连续叙事与单景叙事同时流行。同一时期,南部也发展出叙事特点突出的浮雕石刻,例如阿马拉瓦蒂(Amarāvatī)、戈利(Goli)、龙树山 和卡纳甘纳哈利(Kanaganahalli)等遗址。南部遗址一般使用连续叙事方式。

和卡纳甘纳哈利(Kanaganahalli)等遗址。南部遗址一般使用连续叙事方式。

我国新疆地区保存下来的叙事画遗迹主要位于各处佛教寺院遗址和石窟遗址。较早的遗址有公元3世纪米兰(Miran)寺院V号佛塔。佛塔外壁以及塔周护墙内壁皆有绘画遗迹,其中一则故事正是采用连续叙事模式的须大拏本生,但只选取了施舍白象、流放离城等几个场景,且场景间没有分隔符。此外,丝绸之路南道于阗等地的寺院也发现了壁画、木版画残片。最著名的一幅木版画表现的是蚕种进入于阗的故事。

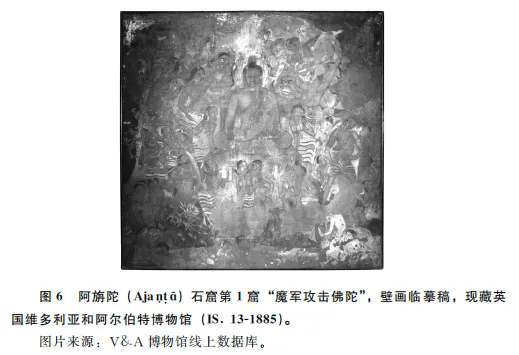

壁画主要保存在佛教石窟寺内。石窟艺术源于古代印度西部高原地区,除前文提及的阿旃陀石窟外,还有巴贾(Bagh)、爱罗拉(Ellora)等多处始凿于公元前后的石窟寺。石窟寺开凿传统随佛教东传进入中亚、东亚地区,较为著名的包括龟兹地区的克孜尔、克孜尔尕哈、森木塞姆和库木吐喇石窟,吐鲁番地区的吐峪沟、伯孜克里克石窟,等等。

龟兹地区石窟叙事壁画主要内容包括佛传故事、因缘故事和本生故事,叙事元素格外丰富。在形式上又可分为三种类型:菱格画、方格画、连环叙事画。连环叙事画主要出现在早期洞窟墙壁上,多采用右旋式构图,表现连续发生的多个故事情节(图7)。故事里的主要人物重复出现,表现各情节的不同场景往往由树木分割。代表作有第81窟的须大拏太子本生,第149窟的善行童女本生,第224窟的须菩提女请佛因缘,第212窟的弥兰本生和亿耳本生等。方格画与菱格画则只用一个画面来讲故事,有些仅选取故事的高潮情节,有些则将发生在不同时间的故事元素糅合进一个画面中。菱格画为克孜尔地区独有类型,往往出现在晚期洞窟的券顶部分。菱格画这一名字来自画面周围的山形纹所分隔出的菱形空间。

至唐朝时,“变文”的盛行将佛教叙事艺术推向高潮,与之相配合的“变相”,则成为叙事性表现方式的代表。不仅各类文献有所记载,佛教石窟寺内亦保存有相关绘画与雕刻。巴黎国家图书馆所藏伯希和敦煌卷子4524号是保存至今的变文画卷,描绘佛弟子舍利弗与外道牢度差斗法的故事。白化文等学者指出,大量敦煌经变画或也被用来辅助变文的讲唱。

余论

虽然早期绘画大多未能保存下来,但另一种媒介——看图讲故事——证明了叙事图画在5世纪之前应当已经广泛流行于欧亚大陆。看图讲故事泛指以绘画做辅助来讲述故事的行为,“图”往往包含着丰富的叙事内容,展现不止一处故事场景。根据现存文献记载,看图讲故事的源头可溯至公元前的古印度。生活于公元前7世纪至公元前5世纪之间的文法学家波你尼 著述记载了看图讲故事的活动。最古老的佛教混合梵语经典《大事》中也有相关记载。这种活动同样广泛流行于中亚地区。20世纪出土的《弥勒会见记》等佛教剧本文献也提到了将剧本与图画结合的表演方式。

著述记载了看图讲故事的活动。最古老的佛教混合梵语经典《大事》中也有相关记载。这种活动同样广泛流行于中亚地区。20世纪出土的《弥勒会见记》等佛教剧本文献也提到了将剧本与图画结合的表演方式。

丝绸之路各文明间高度的交融性,使得盛行于斯的叙事艺术天然地兼具多种文化碰撞后的痕迹。这些叙事画并不局限于某一种特定媒介,公元前后的叙事画遗存以石刻画像为主,在生活用具上也可见得一二。承载这些叙事画的媒介或保存于宏大的地面纪念物,或装饰着幽暗的墓穴建筑,从此岸到彼岸,从现世到往生。此后的发展,则超越地上建筑及墓葬壁画,在便携的媒介上发展更盛,不断言说着图像叙事的空间,拓展着视觉艺术的边界,丰富着图像与文本叙事的互动关系。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:蒋净柳