“静”作为中国哲学中独特的范畴,在古代画论中亦承载着重要理论内涵。老子在《道德经》中就曾提及了“致虚极,守静笃”,以表达对超越感性之物那种虚静空明境界的追求;禅宗所求“静悟”更是澄明“静”是通达禅境的关键途径。道禅影响下的古代文人亦内涵一种渴求逃遁秩序、归于大化的思想,以期于“至静”中冲破生命之囹圄。此外,宗炳所寻“澄怀味象”,王羲之所觅“静照忘求”,更是在理论层面将“静”这一范畴引入书画艺术的创作与品评之中,从而使得“静”之精神内涵在中国传统绘画中得以逐渐生成。而渐江的山水画便是呈现这一精神内涵的杰出代表。

渐江,俗名江韬,字六奇,后改名舫,字鸥盟,安徽歙县东关桃源坞人。明灭之后他皈依佛门,法名弘仁,字无智,号渐江、渐江僧、云隐、梅花古衲等。作为新安画派的奠基人,渐江在清初画坛上享有盛誉,被誉为“清初四僧”之首。四僧中朱耷冷眼观世,髡残耿于前朝,石涛执着宦海,三者皆未能摆脱尘俗的羁绊,轻狂、悲凉、狂躁的笔墨中,无不暗含凡俗之心。真正能够做到跳脱尘俗而秉持“静”之性灵的唯有渐江,其疏简笔墨下营造的空山寂寥、水声潺潺、花影摇曳的意境,生动呈现出“空山无人、水流花开”的艺术风貌和生命境界。而渐江山水画之所以会呈现出“静”之画境,生发于他依于道、逃于禅所造就的生命态度而凝结的心境,笔墨的经营,则是他外化“静”之性灵的重要途径,渐江静逸洒脱的自由生命在其独特的笔墨语言中绽出。

一、渐江山水画何以营造“静”之画境

“静”概念显然需要从多重维度进行澄明,朱良志曾剥离出中国哲学与艺术观念中“静”的三重内涵:“一指环境的安静,与喧嚣相对;二指心灵的安静,不为纷扰的事情所左右;三指永恒的宇宙精神,是没有生灭变化感的静,这是绝对平和的静。”静的内涵表现在自然、心灵、宇宙这三重境界中逐渐升华的过程,展现为由经验到永恒的哲思,这三重不同层面的“静”在渐江山水画这一方天地之中皆有迹可循。

渐江山水画所描绘的主要对象“黄山”,本就具有一种“静”的自然特质。中国传统山水画中的自然山水形态大抵可分为两类:一类为描绘北方关陕至齐鲁一带的大山大河;另一类则以塑造南方江浙一带的平缓山丘。而黄山的形象既与江浙一带的山水风貌迥然不同,又同北方崇峻山脉大相径庭。黄山表体石多树少,山体主要由花岗岩构成,由此整体呈显出灰黑色;而且在长期的风雨侵蚀中,形成了峻峭的地貌特征,山体高耸且高低错落;在山顶或者石壁的缝隙中还常出现一些形态不一的松柏,尽显奇纵孤静;山高谷低,林木繁茂,湿度较高,常在山谷间形成云海。“怪石、奇松、云海”等诸多景象凸显自然之静谧。渐江山水画首先便凝结了这种自然之静的特质。石涛曾在渐江的《晓江风便图》跋文道:“公游黄山最久,故得黄山之真性情也。即一木一石,皆黄山本色,风骨冷然生活。”《黄山图册》萧云从跋文:“余恒谓天下至奇之山,须以至灵之笔写之。乃师归故里,结庵莲花峰下,烟云变幻,寝食于兹,胸怀浩乐……绘事不让前哲,及睹斯图,令我敛手。”渐江曾绘《黄山图》六十幅,每一幅都注有地名,皆是他对黄山景色的真实描绘,至今在黄山皆可找到。美国学者高居翰在《气势撼人——十七世纪中国绘画中的自然与风格》一书中,将渐江的作品与黄山的照片进行了比较,认为渐江所绘的黄山与现实中黄山的地质以及树木的形态都极为相似,足见黄山自然之景对渐江影响之深。但与其说渐江乐于描绘黄山景致,莫不如说黄山的幽静深邃的气质正与渐江的内在精神相契合,黄山潜在的静之精神在渐江的绘画中得以现实的彰显,这种精神在三尺天地中呈现出永恒。渐江通过笔墨对黄山的呈现无疑是对自然之道的深刻体悟,就如贺天健评价渐江、石涛、梅清所绘的黄山:“总的来说,譬之如饮,石涛之于黄山,有如捧坛狂饮;梅瞿山之于黄山,有如鼻嗅酒香;渐江之于黄山,则是择其醇而饮之。”渐江得黄山之性灵也。

渐江淡然不争的人生态度所昭示“静”之心灵内涵于其山水画中。渐江自幼受儒家思想熏陶,明末的昏聩统治使其年已而立还仅为“诸生”,仕途无望之时道家“自由无为”思想逐渐占据上风,其早期作品所体现的“清冷”可谓是这种心境的外化。但明朝末年清军铁骑南下,在“国破家亡”之时,渐江参与到抗清的战争中,“忠君报国”的儒家思想在此显现。伴随着反清复明的失败,他最终在武夷山皈依佛门,师从古航法师门下,取法号“弘仁”,取字“无智”,试图通过“无智”表达自己因缺乏大智慧而不能挽救明王朝覆灭命运的心境。明清易祚,国家易主,在儒家思想“忠孝”“气节”的约束下,渐江至此对入世的路途彻底绝望。由此可见,渐江的心路历程可谓是“早年完全‘据于儒’,后期儒、道、释三家具存。”一些学者将渐江绘画风格形成的根源指向反抗满清入侵的逸民情绪,显然是有失偏颇的。若说渐江出家时是迫不得已“逃于禅”,但经过修行渐江则是真正进入了“禅”境,他以诗画表达禅理,抒写心灵,逐渐走向一条寻求自身内心世界安宁的道路。相比于“清初四僧”中的其他三人,渐江可谓是最具“禅心”了,在轻狂、悲凉、繁密、狂躁、多变的笔墨中,观者无疑会若隐若现感受到创作之人的凡俗之心,而唯有渐江在空寂、静谧的画作中,表达着自己清净平和的灵魂。

渐江对永恒生命的无限沉思彰显“静”之宇宙隐匿于其山水画中。渐江早年修行禅宗法门,晚年痴心于净土宗,走着禅、净双修的修行之法,全心投入佛教修行以及佛法的参研中。禅宗不像其他宗派(律宗、华严宗、天台宗等)那样有着繁复的经书教义,它倡导的是直指心源,见性成佛;不籍经教,不借外求,唯靠自立,无所依傍。理论与实践方面力求删繁就简,以单刀直入的方式直契道体,彻悟自己的本来面目,所以提到禅宗便会强调“悟”。禅宗在修行的过程中不执着于世外的表象、世俗烦恼的影响,就如《心经》中“色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是”;《华严经》中“法性本空寂,无取亦无见,性空即是佛,不可得思量”都在澄明这个道理。禅宗是要在追求个体内心宁静的同时,在平静中“悟”人生之妙法,生命之永恒。而净土宗的修行方式与禅宗也有着相似的特点,即简洁不繁琐。净土宗是以“往生西方极乐净土”为目的的宗派,在修行过程中只需专心念佛名、佛号或是观想阿弥陀佛形象即可。净土宗教导修行者在佛声中修习佛法,在简淡、至纯之境中完成生命的解脱而去往西方极乐,渐江临终前还喃喃大呼“我佛如来观世音”,足见其深根于佛家思想。在禅宗和净土宗“静悟”“涅槃寂静”等思想的影响下,渐江的生命态度逐渐由对自己人生的思考而转向对无限永恒生命的探寻,他的画偈中所寻求的“空山无人,水流花开”之境,便是欲将画境与禅境相通,而他通达永恒禅境的重要途径便是山水画。渐江的山水画不仅是对客观事物的描摹,更是对自身生命情感和永恒体悟的一种外化。

山水画往往是古代文人最能蕴藉人生体悟和抒写性情的现实方式,就如卢春红所说:“山水则是借助文人作画,将其心中的山水意象直接呈现于画作之中。”正是由于渐江生命态度的转变,其笔墨经营的画境才逐渐的趋向“静”,虽然与早期画作相比,其山水作品在置陈布势上并没有完全改头换面,但笔墨的细微之处所蕴藉的内在精神却是质的蜕变。渐江借助于黄山意象,将自身所蕴藉的对自然、心灵与宇宙的体悟,以“静”浑然于其整体的画意之中,而这一内涵无疑是通过其独特的笔墨与章法所彰显。

二、遒劲简淡的笔墨中“静”之凝结

在中国古代书画发展进程中,笔墨不仅积淀出自身独立的审美价值,而且承载着古代文人的性情和精神内涵。刘熙载曾言:“笔性墨情,皆以其人之性情为本。”可见,笔墨是古代文人精神的一种凝结。这便意味着,不同的笔墨特征蕴藉着不同的个体追求。笔与墨在技法上虽作为两种创作方式,但又需彼此兼顾,有墨无笔或有笔无墨可谓皆为弊病。王原祁在《雨窗漫笔》中曾强调“用笔用墨,相为表里”,每个画家的笔墨表达在创作时呈现不同侧重,便造就各不相同的绘画风格,各种风格塑造出不同画境慰藉着“人之情性”。渐江山水画的笔墨技巧既有选择也师法于传承,又在师黄山之造化中推陈出新,在突显重笔而少墨特点的同时,“静”之精神在遒劲疏简的笔墨中凝结。

中国绘画自古以来便有重视笔法的传统,南齐谢赫在《古画品录》中所提绘画“六法”,便将“骨法用笔”置于首位的“气韵生动”之后,足见古代文人对笔法的重视。但即便皆为重视用笔的画作,笔法不同的表现形式也会使每幅画作营造出的画境存在差异。如王蒙、王时敏钟情于繁密的用笔;黄公望、倪瓒青睐于萧疏清淡的用笔;朱耷、石涛善于粗犷浓重的用笔。皆为重“用笔”的画家,但他们作品所呈现的效果却截然不同,各种笔法不仅是画家对技法的选择,更是与画家的性情的契合。据《图绘宝鉴续纂》记载:“(渐江)善画山水,初师宋人,及为僧,其画奚变为元人一派,于倪黄两家,尤其擅场也。”渐江的山水画极大程度继承了黄公望和倪瓒的笔意,如现藏于沈阳故宫博物院的《披云峰图》(图1),安徽省博物馆藏《山水扇面》的用笔都明显呈现出的黄公望风格。明崇祯十二年(1639)渐江与李永昌、汪度、刘上延、孙逸合作的《冈陵图》,其所绘的部分线条刚劲加以山石的折带皴,颇显倪瓒笔意。渐江对倪瓒极为尊崇,在他的《画偈》和《偈外诗》中多有对倪瓒的溢美之词,如“老干有秋,平岗不断。诵读之余,我思元瓒”;“传说云林子,恐不尽疏浅。于此悟文心,简繁求一善”等。渐江对倪瓒的喜爱不仅源于其画面技艺的呈现,更是一种人生态度、生命意识的相通。品味倪瓒与渐江的山水画,都会感受到一种静的审美特征,二人虽处不同时代,但精神的交流却跨越了时空,在静寂的画面中诠释着对生命的感受。

渐江用笔虽然与倪瓒、萧简的笔法较为相似,但细微处又各具千秋,其用笔的突出特点便是多勾少皴,所绘墨线遒劲疏简。渐江在创作中擅用干墨与渴笔空勾,皴擦用笔既淡又少;长且直的山石用线极为精简,中锋行笔使得方折之处塑造的方中有圆,刚柔并出;笔毫与宣纸充分摩擦,墨线还常现飞白,加之极少的折带皴或披麻皴去塑造整体之势,由此呈现出笔法的“遒劲”与“疏简”之感。除山石外,渐江在刻画树木时同样喜用渴笔,并将塑造山石时所用的方折遒劲的笔法延伸于树木,树干与树枝的转折多以直角表现,树木轮廓常用中锋勾线,干净利落毫无拖沓的用笔与山石彼此和谐,极为简练。黄宾虹在评价渐江山水画时曾说:“减之力更大于繁, 非以境减, 减之以笔。此石溪、石涛之所难, 而渐师得之。”这种经过高度提炼的简练用笔特征与渐江心灵的静极为契合,他将对静的追求外化于遒劲疏简的笔法中,进而去营造清静之境。渐江作品中,无论是山石、树木,亦或点景的房舍、空亭、点苔,皆表现出疏简中不乏硬朗、枯淡中又显腴润的用笔特征,这种特征无疑是他性情和生命态度的彰显,他在遒劲方折之笔中传达清净高雅之情性,在清淡疏简之笔中简去凡尘俗念之欲求。

渐江山水画的用墨特征则表现为,以笔为骨,以墨为躯,“笔为主导,墨随笔出”,精谨的用墨与疏简的笔意相应而出。在诸多墨色与墨法中,渐江衷于淡墨晕染,但却又表现的淡而不虚,遒劲疏简的用笔加之清淡古秀的用墨,他以简淡的墨趣塑造着静谧的天地。渐江山水画的用墨可谓“惨淡”,因为若根据画面构成的需要斟酌笔墨的配置,疏简清淡的用笔必然致使用墨的精谨,重笔少墨的艺术风格也注定了他鲜有赋色之作。渐江的山水画少有大片的用墨,即便用墨也仅是用淡墨染山石或远山布局,抑或是用淡墨区分树木亭台的结构,浓焦墨色极为少见;在其独特的雪景图中,也仅以寡淡的墨色渲染出阴霾的天空,以突显山体之雪白;对水的描绘更是极吝用墨而大片留白,流水仿若停滞,时间好似在静水中凝结。渐江山水画的用墨看似淡无可淡,却淡而不虚、浅而不浮,他所塑造的山水就好似曼妙少女,身姿纤细,妆容清淡,与浓妆女子相比更显清丽,这种简淡的用墨似乎使得画中之境绝了凡尘,在隔绝一切喧嚣中呈现出既清又静的境界。

不仅如此,渐江的画作在用墨简淡的同时,还擅长大片留白,对空白与着墨处一样精斟细酌,在黑与白的较量中苦心经营。“计白当黑”的描绘中,大片留白的画面随处可见,看似空无的留白在渐江的经营下却蕴藉着无限的内容和更深层次的意境,这空中乃是画中画、画外画,空中是险峻的崇峰、是空寂的亭舍、是苍茫的天地,绝非笔墨所不及。渐江山水画中黑与白的这种布局亦是一种对繁与简的得当处理,画面物象用墨过多过重而留白较少,会使人感到冗繁压抑;画中物象用墨太少且留白过大,又会感觉空泛无味。渐江在繁与简的斟酌中,不仅使画面黑与白相和谐,而且将淡无可淡的墨色经营的恰到好处。这种简淡用墨实则更是难以把控,简单之事欲要简至极致就并非那么简单了,渐江山水画中的用墨既是一种极致的简,又是适度的简。而这种简淡用墨,无疑是对“静”之内涵的恰当诠释。

渐江的山水画的笔墨塑造总体呈现出遒劲简淡的特征,就如杨翰在《归石轩画谈》中评价:“极瘦削处见腴润,极细弱处见苍劲,虽淡无可淡,而饶有余韵。”而这种极致精简的笔墨更蕴藉着一种超越功利、超越现实之思。遒劲疏简的用笔勾勒的是一方永恒的至静天地,简淡不虚的墨色所承载的是山水之静、心灵之静、生命之静,由简淡及静寂,静之性灵在这遒劲简淡的笔墨中绽现。

三、举要删芜的章法中“静”之绽出

中国传统绘画对章法的认知由来已久,东晋顾恺之称章法作“置陈布势”;南朝谢赫在其“六法论”中称“经营位置”;唐张彦远认为“至于经营位置,则画之总要”;清邹一桂评价“以六法言,当以经营为第一”,足见章法之重要性。章法虽在中国绘画中地位突出,但并不意味着要过分的强调章法,而是应当与内容相辅相成。新的内容必然要求艺术家创造与其相适应的新章法,而新章法的创新不仅需要对前人的章法传统进行承袭和研究,还应在师法自然的过程中寻求突破。渐江既在师法传承中将传统绘画的“布势、取势”“宾主”“开合”“虚实”等章法内容熟读于心,也借助黄山的自然景致,将黄山的地势形态特征巧妙地运用于画面布局之中,将前人的理论融合于造化,进而形成了独具一格的章法特征。而在师法对象的选择上,无论是倪瓒还是黄山,皆呈现出对“静”之境界的追求。

东晋顾恺之在《魏晋胜流画赞》中曾言:“着以临见妙裁,寻其置陈布势,是达画之变也。”“置陈”是指画面中物象的位置,而位置的经营需要与画家的审美与逸趣相吻合;“布势”指的是各物象在画面分布的形成趋势,是作品有方向性的架构线。“置陈”以布势为目的,为“势”的营造所服务,画面中的“势”是“气”存在与流动的具体表现,通过在“象中取势”将画面各部分有机组合,才能做到在“势中传情”。渐江山水画的置陈布势之法可谓远追宋、元,甚至晋、唐时期的绘画之法,正如陈传席所评价:“神韵逸趣似元,风骨法度似宋”。在渐江山水画中,可以明显看出宋画章法布局的印记,亦有元画笔墨的逸气。正如渐江友人汤燕生跋渐江《山水三段图卷》中所言:“生平韬精湛虑于唐宋诸名家画,绝人事荒食息而摹得之。”汤燕生的跋文记录了渐江对宋唐绘画的痴迷。明代晚期,由于受到董其昌“南北宗论”的影响,“四王”绘画在章法形式上取宋法而学,笔墨、立意则一变宋法而多取元人笔意,以柔软化、曲折化的用笔去改造宋画。而渐江山水画的章法在继承宋画的同时,延续了宋画中常见的雄阔布局,进而取元人绘画逸气,以呈现独特的章法风貌。如在《天都峰图》(图3)中,天都峰主峰高耸峭立,危崖之上奇松丛生,远山虽低昂揖让,但亦险峻挺拔,开合有致,山间瀑布一泻而下,山脚古松盎然,溪流蜿蜒流淌延伸到画外,整幅作品布局虽奇纵稳定、险峻跌宕,但又简略得当、至幽至静。北派山水画的布局特征加之南派山水的秀润风姿在渐江山水画中得到凸显。

渐江的山水画的章法同样得之于自然,黄山的整体特征是石多树少,大小石块堆砌累加直冲云霄,这些山石不似北方山水的整体连贯,而似一些大小不同的不规则几何形体的拼接,石块缝隙中生长的树木将几何形体进行了有机的切割,使树木与山石之间呈现出明显的分化,山石形态也更为明确。渐江的绘画山石布局的经营很大程度上得之于黄山,山体章法所体现的虚实、开合一定程度上也受黄山这种几何形态山石的影响。如《林泉图》中,山体由几何形构成,远景大片留白,近景泉水亦留白,中景用淡墨空勾山体的轮廓,空亭、小舟,极为静谧优雅,这种得于自然的章法特征在渐江的山水画中俯拾皆是。显然渐江并非将黄山的山石树木单纯的挪用“再现”于画面,而是对所绘自然之景进行取舍、抽象,将师传承之功运用于造化,精心的“经营”却又不见“经营”的痕迹,师于造化,得于自然。

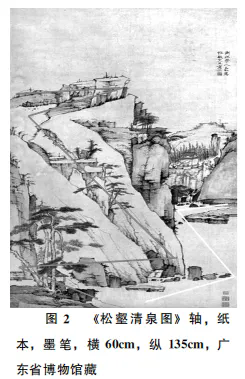

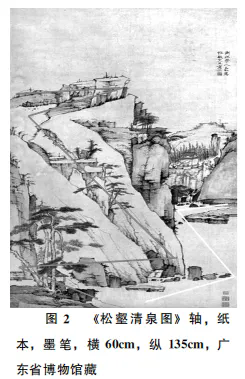

置陈布势是绘画生命的构架,画面中的“势”乃“气”之流通的具体表现,而“气”之连贯亦为彰显“静”之内在底蕴的根本。渐江山水画中大的势极具倾向性,局部同样取势、布势,并与整体大势所一致,画面整体追求至洁至简,无虚设之笔,各部分外轮廓线的运用均与全局之势的走向相协调。渐江山水画中的“之”字型布势方式便是如此。这种布局手法与山水画追求的一笔三折书性用笔规律紧密契合,呈现出蜿蜒曲折的形态,富有节奏感和韵律感,且与自然融洽共生。如《松壑清泉图》(图2)“之”字型布势,全图中无论是近景古松、中景峰体,或是远景群山,以及河流的走向,皆呈现出一种“之”字型的律动。画面构图既展现出曲折回环的特点,同时又体现出一种曲径通幽的静谧雅致。借助于各部分景物位置的精心布局,画面在贯通得势的基础上虚实相生,浑然天成,这种“之”字型的构图方式进一步强化了画面的纵深之感,避免了单调平面的视觉体验。在近景的溪流中,碎石的分布打破了大片空白的单调,使得“气”在整体“势”的营造上得以融会贯通。北派山水的气势与南派山水的静谧巧妙地通过黄山意象相结合,从而营造出一处宁静之境。

渐江山水画中的另一种造势手法为“三线交叉型”。三线交叉体现在画面中各物象的布局关系,其中主线、辅线与破线共同构成了对画面形体大致走向的抽象概括。主线是最显著的分割线,对画面布局起决定性作用;辅线则辅助主线,对主线作进一步的调节与补充,辅助其势,相较于主线较弱且短;破线是指与主、辅线呈交叉形态的结构线,旨在打破画面布局的呆滞,同时破线既能独立成势,又能与“主势”顾盼呼应。渐江的《天都峰图》(图3)堪称三线交叉布局的典范之作。画面前景中,山脚处两株虬松的姿态恰与中景的山体走势巧妙融合,相得益彰。中景部分,山石错落交织,山体走势犹如游龙盘旋至峰顶,构成了整幅作品“势”的主线。画面左下角最左侧向上的松枝与溪流相连,直至矮峰之巅,形成一条辅线。此辅线与主线之间构成锐角,使画面在静谧稳重的氛围中展现出无尽的延伸感。画面右侧堆叠的山峦与主峰交汇,并穿越主峰延伸至左侧“松鼠跳天都”之峰的顶端,此线即为破线。破线的交织使得近乎垂直的主线得以突破僵局,实现“气”的流畅。三条线在画面置陈布势过程中的作用不分伯仲,主线固然关键,但若缺少辅线与破线的协调与引导,画面必将单调乏味且气势受阻。正是这三条线的交织,使得静谧之感内化于观赏者心中。

渐江山水画的章法布局在传承北派山水画技法的基础上,以黄山为意象推陈出新,从而在“气”与“势”的贯通中营造出一种至静的画境。他巧妙地将现实生活中热烈、繁盛、喧嚣的气息从画面中淡化,以简约、静逸的布局取而代之,在视觉上给人以宁静致远之感,仿佛能让人置身于一片与世无争的世外桃源。这种“静”之画境不仅体现了黄山静谧的气质,更凸显了渐江内心静的灵性以及对永恒时空的沉思,这种沉思所呈现的不仅是他生命的感悟,更突显其对逃遁秩序,归于大化的永恒追求。

结语

山水画作为中国传统文化的独特表现形式,古时文人在其中寄寓情感,寻求生命本真,那一方宁静天地饱含的是生命的温度。在这片天地中,湖面的一叶扁舟意欲将肉身渡向生命的彼岸;山间一团舒卷的白云寄托着文人自由洒脱的性灵;寒鸦飞来亦不过是要于清冷的世间寻找生命的真谛。王维笔下凄寒的寒雪中,我们感受到了吟味生命的热烈;郭熙枯木寒林可怖的气氛中,我们体味到了一片生机的柔情与喧闹。在这清幽的山水之间,文人墨客抒发着他们对生命的感悟,对自然的敬畏。那曲径通幽的小径,似乎通向了心灵的深处,使我们不禁陷入沉思。一片片繁花似锦的山水,让我们领略到了大自然的神奇与鬼斧神工。而那或浓或淡的墨色,更是为我们勾勒出了一幅幅意境深远、气韵生动的画面。而渐江笔下这至洁至静的天地中,那种超脱的生命与永恒的真意活生生地跳脱了出来。

渐江的山水画以简淡清净的笔墨、举要删芜的章法营造了悬隔尘俗的“静”之画境,将观者引入一个空灵、超脱的世界,笔墨章法所搭建的不仅是视觉的享受,更是心灵的洗涤。这种画境可以让人暂时忘却尘世的凡俗,放下心中的纷扰,静心感受大自然的奥秘和生命的真谛。而他的山水画,就像一道桥梁,在连接人与自然,让人驻足欣赏山水之幽的同时,也能体味生命的意义。可见,渐江所求之“静”依于自然而又滤尽现实之思,人在万籁无声的宇宙间和至静画境中去体味超越的情致。在渐江笔下的清静世界中,水静止如镜,风轻拂无痕,云悠悠不动,天地间空了行人,潺水中绝了渔舟,尘寰远去,喧嚣荡尽,山林逶迤间是至静的永恒宇宙,自由的性灵、永恒的生命在这方寸之间绽现,他在“静”中体味着永恒,将自己的灵魂融入画作,带着静逸洒脱的灵魂,在一笔一墨所塑造的至静画境中寻求生命的灵囿,而这一方净土,无疑为中国山水艺术增添了无尽的魅力。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:陈凌霄