摘 要:传世名画《晴峦萧寺图》之题与画的多重表达及其可能理解具有值得探讨的学术价值:如果因为“萧”“寺”二字而储备了“萧疏”“淡泊”的认知前提,那么《晴峦萧寺图》中的“蟹爪”就是枯木衰败;如果带着“李约买萧字”的系列“背景书”去读画,那么“萧寺”就不再萧瑟清寂,而是隐喻着艺术的狂热和无价;如果意识到晚清徐渭仁所定名的“晴峦萧寺”与画作本来无关,那么山水就成了《金刚经》所说的“世界”。对于习惯了通过文字来表达自我、沟通他者的常人来说,与画相关的每一个字符都会成为理解的关键。因此,在用文字表达去复述或者阐释绘画表达时,由知识形成的理念往往预先决定着审美取向与价值判断,而由“语词”和“画境”两方面所形成的多重表达,最终却被化约于一个“题名”之下。

关键词:《晴峦萧寺图》;语词;画境;画题

作者何欢欢,浙江大学哲学学院教授(杭州310058)。

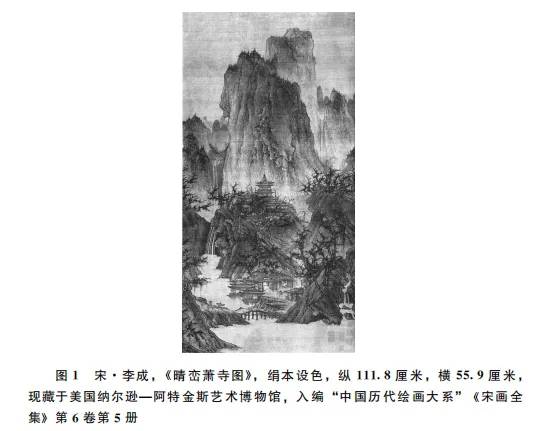

《晴峦萧寺图》(图1)传为“古今第一”的李成(919—967)所绘。画面中,威严肃穆的巨石,庄重精致的寺塔,使劲向上生长的树木,丰盈的瀑布激起潭水氤氲,赶路的樵夫旅人以及水榭茅店中悠闲的文士酒客……一种蓬勃的生机、精进的禅悦扑面而来。但是,当我试图进一步了解《晴峦萧寺图》的艺术之美时,却发现自己的观画直觉可能是完全错误甚至荒唐可笑的。因为,在艺术与艺术史研究领域,这幅传世名画早已被公认为描绘了秋冬“萧疏淡泊”之景,是“萧寺寒林”类画作的代表。“萧寺图”和“寒林图”是古代山水画中较为常见的两大主题——“萧”意味秋的“萧瑟”“寂寥”,“寒”表征冬的“荒寒”“清冷”,“萧”与“寒”、“寺”与“林”两相参互成文,共同营造出秋冬山水枯寂贫寒、深沉静谧的语感和意境。因此,“萧寺寒林”类绘画常被认为旨在启迪人们去追寻一种脱俗的境界,或者表达一种不满于现实的孤傲气质。

然而,当我翻阅了“中国历代绘画大系”收录的几乎所有“萧寺图”时,我发现了一个可能让人颇感意外的事实:不论是普通观众,还是专业学者,可能都被画题“晴峦萧寺”中的“萧”字误导了,即在观赏画作前就已经形成了“萧疏”“萧寂”“萧条”等先入为主的思维印象,因而观画时就自然而然地将图像与秋冬时节甚至悲秋哀怨联系到了一起。

这是题名语义影响甚至妨碍古画赏析的一个典型案例。换言之,得到的结论其实非常简单——即使在面对绘画作品时,人们的客观知识和文化语境仍然常常以“望文生义”的形式优先于并影响着由图像本身产生的直觉认知。但是,如果我们追溯文字表达的发展脉络,就会发现这种“望文释画”的思维习惯带有很强的时空局限性。我们之所以看到“萧寺”就会立刻或者只能联想到“萧疏的秋”“荒寒的冬”,其实是现成知识和固有观念蒙蔽了纯净的眼睛。因此,要真正读懂一幅历史名画,除了需要品鉴画作本身的艺术表达外,也应该在相关的文字表述上下功夫,还原并

一、语词:从萧字到“萧寺”

唐代文学家李肇(约9世纪初)撰写的《唐国史补》中讲述了一则题为“李约买萧字”的轶事:

梁武帝造寺,令萧子云飞白大书萧字,至今一萧字存焉。李约竭产自江南买归东洛,匾于小亭以翫之,号为“萧斋”。

很多美术史学者都曾引用这段资料的第一句话来说明《晴峦萧寺图》之“萧寺”的语义来源:梁武帝萧衍(464—549)造寺,令萧子云(487—549)飞白大书“萧”字。但实际上,《唐国史补》的上述文字中并没有出现“萧寺”一词,因此,严格来说并不能直接从中得出有关“萧寺”的解释。直到大约北宋天禧三年(1019),僧人道诚(生卒不详)在编纂《释氏要览》时才列出“萧寺”一条,并明确解释了当时所称“萧寺”之“萧”源自梁武帝“造寺以姓为题”:

今多称僧居为萧寺者,必因梁武造寺以姓为题也。唐李约自宫淮南买得梁武寺额萧子云飞帛大书萧字,将归洛下宅中,匣于小亭,号“萧斋”也。博知君子更为正之。

《释氏要览》是道诚在高僧赞宁(919—1001)纂《大宋僧史略》的基础上广征博引编辑而成的,记载了当时流行的僧伽制度、风俗习惯等,堪称一部了解佛教常识的小百科全书。由其叙述可知,北宋时期,世人多称僧侣居住的佛寺为“萧寺”,是因为梁武帝萧衍建造寺院时多冠以自己的“萧”姓。道诚还“转载”了唐人李肇记写的“李约买萧字”一事。与《唐国史补》旨在讲述李约轶事有所不同的是,《释氏要览》的重点在于解释“萧寺”这一称呼的来源与意义。

然而,常被艺术史研究者所忽略的《唐国史补》中的第二句话,即“李约买萧字”这则故事本身,可能才是“萧寺”这一名称的真正直接来源:唐代才子、宗室诗人李约(751—810?)竭尽家财,从江南买回了萧子云飞白大书的一个“萧”字,在自己的洛阳园林专门建了一座精舍小亭来珍藏之,并命名为“萧斋”。李约的这个故事也见于唐代苏鹗(生卒年不详)撰写的笔记小说集《杜阳杂编》中。

有意思的是,虽然僧人道诚在《释氏要览》中解释了北宋时期颇为流行的“萧寺”之说,但“萧寺”这一称呼并不常见于佛教文献。检索CBETA所收藏经,只出现50余处“萧寺”,其中最早的用例是赞宁撰《宋高僧传·僧彻传》中的一句题诗:“萧寺讲轩横淡荡,帝乡云树正扶疎”;其余的“萧寺”多为明清时期禅师语录或诗文作品中的用词。由此可知,北宋以前的佛教文献中未见使用“萧寺”来称呼佛寺。然而,另一方面,我们却在唐宋文学作品中看到了很多含有“萧寺”的诗句,仅举4例如下:

“萧寺春风正落花,淹留数宿惠休家。”(唐·刘沧,《晚春宿僧院》)

“花满谢城伤共别,蝉鸣萧寺喜同游。”(唐·许浑,《竹林寺别友人》)

“普天冷食闻前古,萧寺清游属两人。”(宋·苏轼,《和代器之》)

“萧寺经新雨,山间六月清。”(宋·王炎,《过灵塔寺》)

总体来说,“萧寺”一词在唐代诗文中的出现频率并不高,但与同时期佛典中完全不见“萧寺”用法的情况已然形成鲜明对比;而在两宋诗词中,“萧寺”的应用场景就明显丰富了许多。根据上述文献资料,可以推测得出以下几个结论。

首先,梁武帝萧衍造寺,令萧子云在寺院墙壁飞白大书“萧”字,但没有文献证据表明时人把佛寺称为“萧寺”。“萧寺”一词被用来指称佛寺,最早出现在唐代文学作品中,既可与春风、蝉鸣相配,亦可与红树等景搭档,不带有时令性的“秋萧”或“冬肃”之意;同样,宋代诗词中的“萧寺”也不属于特定的时节,而是春夏秋冬皆可“萧寺”。

其次,唐诗中出现的“萧寺”用法极有可能与“李约买萧字”这一风雅轶事在书家文士间的流传有关,而不直接源自梁武帝造寺冠以己姓这一最初的“史实”。换句话说,唐时文人通过“李约买萧字”这一件事,联系到梁武帝所造寺院墙壁书有“萧”字,进而造出“萧寺”这一新词来代称佛寺。因此,唐时的“萧寺”之“萧”至少含有两层意思:既暗喻了梁武帝对后世佛教的重要影响,更昭示着飞白“萧”字在书法艺术史上的特殊价值。从诗歌等文学创作的角度来看,“萧寺”这个一语双关的新词不仅可以增加辞藻的丰富性,还可以借此呼应历史典故与潮流时情,提升诗文的深刻性与可读性。

最后,用萧衍之“萧”来代称释家寺院,并不受到佛教界人士的欢迎,所以不仅《宋高僧传》以前的佛教文献中不见一例“萧寺”用法,而且道诚在前引《释氏要览》中解释“萧寺”后加了一句“博知君子更为正之”,以提醒世人。这是因为,梁武帝虽然深信佛法,但由于“侯景之乱”等未能善终,在历史上不属于圣贤君主之列,其供僧造寺等行为常被认为是“佞佛”之举,非但不受佛教界内外敬仰反而沦为被批判的对象。从《景德传灯录》等记载的禅宗祖师菩提达摩(?—535)否定梁武帝“功德”的传说就可见一斑。至于宋以后佛教文献中偶尔出现的“萧寺”一词,多为收录的世俗文人墨客的用语,或是禅师随顺世间文学书画的说辞。时至今日,“萧寺”仍然不是用来代称佛寺的惯常说法。

二、画境:《晴峦萧寺图》的萧意

在《宣和画谱》的记载中,五代关仝(约907—960)绘《春山萧寺图》是最早的“萧寺图”,但现已不存;因此,李成名下的《晴峦萧寺图》和《秋山萧寺图》(台北故宫博物院藏),应是现存最早以“萧寺”为题的大家之作。此外,《宣和画谱》还记录了李成《乔木萧寺图》、范宽《山阴萧寺图》、许道宁《山观萧寺图》、燕肃《江山萧寺图》、巨然《松岩萧寺图》《山阴萧寺图》等一共24幅“萧寺图”题材的作品。仅从这8个不重复的画题来看,五代北宋时期“萧寺图”之“萧”也与秋冬时令无必然关系。

回看《晴峦萧寺图》,不难发现画面中有几处不符合秋冬气候的细节:挑担的樵夫“偏袒右肩”,衣着清凉;几处瀑布水势较大,下落成盈满的溪泊;远景巨山间似有烟霭蒸腾;等等。这些都是春季,尤其是早春特有的自然气象,置于深山之中,甚至可以比拟仲春时节的风光。而画中最能给人以萧瑟感的“蟹爪”枝干和树上垂下来的藤蔓,也并非一定是深秋寒冬叶子落尽后的专有相状。

如果和郭熙(约1023—1087后)的《早春图》(图2)进行比较,我们首先就会注意到,早春的树枝是同样的“蟹爪”枯枝。画史公认,郭熙的“蟹爪”学自李成。相同的树枝画法,不同在于,面对《早春图》时,我们用“早春”这个字眼去看,这些积蓄了一整个寒冬的枯枝正在蓄锐发芽,像蟹爪一样虬曲张扬,传递出一种生机盎然的力量和希望,枯枝就象征春意迸发的“忍不住”;而在面对《晴峦萧寺图》时,我们用“萧秋”去看,这些枯枝就成了落叶凋零后等待死亡的寂寞与清冷,“蟹爪”暴露了毫无遮挡的荒寒与贫瘠,画面所传达的是需要“忍住”的大片悲凉。

明代画家唐志契(1579—1651)在《绘事微言》中说:“写枯树最难苍古,然画中最不可少,即茂林盛夏,亦须用之。《山水诀》云:‘画无枯树,则不疏通’,此之谓也。”即使是描绘树木最茂盛的夏季,也必须画出枯枝来表示苍古与遒劲,因为枯树槁木往往比盛夏茂林更能表现生命的力量和顽强。同样的景致与物象,绘置在不同的季节就表达着不同的情绪、意境和思想。因此,《晴峦萧寺图》中带有标志性特征的“蟹爪”恰恰应该被理解为用来彰显“枯木逢春”的迫切与喜悦。

那么,为什么很多人一看到李成和“蟹爪”就会联想到深秋与寒冬?这恐怕在很大程度上与公认的李成代表作《读碑窠石图》(图3)以及著名画论家郭若虚(约11世纪)对李成的评价有关。

再来对比细看《晴峦萧寺图》与《早春图》中的山体,两幅画中的崖石壁立都有用淡墨染出光亮的感觉,这是两位画家对春山之色的共同表现。郭熙在《林泉高致》中讲到山之四季应有所不同:“真山水之云气,四时不同:春融冶,夏蓊郁,秋疏薄,冬黯淡……真山水之烟岚,四时不同:春山澹冶而如笑,夏山苍翠而如滴,秋山明净而如妆,冬山惨淡而如睡。”其中,“融”意为明亮,“澹”意为淡雅,“冶”是艳丽的意思。郭熙用“融冶”“澹冶”二词来形容春山的和煦明媚、淡雅明丽,也就是常说的“春光明媚”的样子,而这正是《晴峦萧寺图》和《早春图》带给我们的山体色感。因此,如果说《晴峦萧寺图》所绘为深秋或寒冬之山,那么山色应该较为暗淡,当然这种明暗感觉也可以说是相对的或者说是因人而异的。

特别值得一提的是,我曾在“B站”听了一次李弘尧主讲《李成〈晴峦萧寺图〉导览》。这次讲座中,与谈嘉宾、中国美术学院中国画系教授陈磊讲述了自己的一则经历,让我印象极为深刻。陈磊说,他在1999年购买了一张日本二玄社印刷的高仿《晴峦萧寺图》,当时非常惊讶于画面的气息;但直到2012年11月,上海博物馆举办“翰墨荟萃——美国藏中国五代宋元书画珍品”时,看到了借展的《晴峦萧寺图》原画,比较之后才发现,之前看到的印刷品《晴峦萧寺图》是冷色调的,而原作却整体呈现出暖色调,特别是左边石壁有赭石、朱砂的痕迹存在,像是在阳光的照射下给人以“温润如玉”的感觉。陈磊认为,这是因为印刷品在PS后剥离了原作的很多层次,丢失了能给人以温润感觉的一些画面信息。

事实上,不论是客观的自然景象,还是诗意的山水描摹,早春与凛冬并无截然分别,给观者以泾渭分明之提示的只是画题中的“春”字或“萧”字。站在冬春交替的时节,题名“春”给人一种积极向阳的希望,题名“萧”则给人一种冷寂孤傲的落寞。因此,所谓《晴峦萧寺图》的“萧疏淡泊”很大程度上只是被题名“萧寺”误导了的结果,而画面所传达的时空信息其实是模糊的、朦胧的,画题所给予的带有诠释功能的命名,很难说不是一种“画蛇添足”。此处或许可以借用六祖惠能(638—713)的话来说:“不是风动,不是幡动,仁者心动”,同样的晴峦萧寺、蟹爪枯枝,究竟是深秋寒冬中的萧瑟荒芜,还是早春暖阳中的蓄势待发,实则取决于观画者的“心动”。

三、题名:多维表达的化约

汪悦进认为,很难精确地说出“萧寺图”滥觞于何时,北宋中前期流行的画工口诀《山水诀》中有“古寺萧条,掩映松林佛塔”之句,而“古寺萧条”的习语可能脱于中晚唐诗文,名句如“衡门寂寞朝寻我,古寺萧条暮访君”(白居易)、 “古寺萧条偶宿期,更深霜压竹枝低”(刘沧)。也有学者认为,宋代“萧寺图”的流行可能与邓椿(12世纪)在《画继》中所记画院试题“乱山藏古寺”有一定关联,这些绘画中的寺塔常常被巧妙地“藏”于山林之中,只见塔刹飞檐而不现全貌。然而,通过前文考察,不难看出这些看似合理的论断,实际上遗漏了许多重要的历史与文化信息,也缺乏比较全面的分析。

从文学作品看,唐宋诗词中的“萧寺”之“萧”并不属于特定的时节,直到南宋时期,如王炎(1137—1218)《过灵塔寺》中仍有“萧寺经新雨,山间六月清”的句子,足见春夏秋冬四季皆可关联“萧寺”。从《宣和画谱》记录的 “画题”来看,绘画作品中的“萧寺”也与秋冬时节及其所象征的萧条、萧疏等意境无必然联系。换言之,唐宋时期,文人墨客间较为通用甚至流行的“萧寺”一词并不带有特定的季节与境界色彩,“萧”字既然不取“萧条”之意,那么“萧寺图”的兴起就与“古寺萧条”等诗句习语无关了。

需要补充的是,一方面,“萧”字与秋的直接关联可以追溯到战国时期楚国文学家宋玉(前298—前222)创作的《九辩》,“悲哉,秋之为气也,萧瑟兮草木摇落而变衰”。这句诗也常被认为是最早表达“悲秋”情怀的名言,而后人越来越多地把失落潦倒、怀才不遇等复杂情绪与草木衰落、秋之凋零相联系,“自古逢秋悲寂寥”(刘禹锡《秋词》)等文学表达也在一定程度上强化了五代两宋绘画有关秋境的审美旨趣——如果说寒士悲秋是一种“行到水穷处”的萧条与悲凉,那么受到佛学思想影响的文人悲秋则更多一份“坐看云起时”的淡泊与闲和,所以欧阳修在《鉴画》中提出的“萧条淡泊”“闲和严静”可以说是对北宋文学与艺术追求的精炼总结。

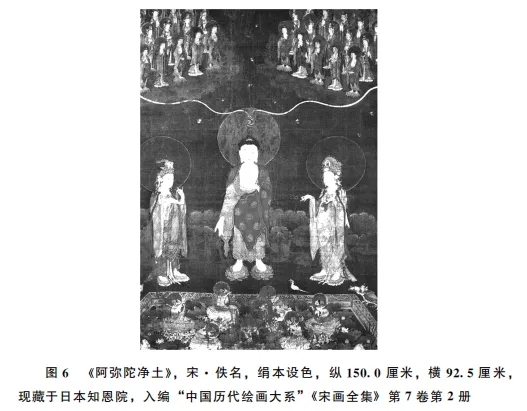

另一方面,“寺”在佛教传入不久后就成为僧人的专有居所,其以出家为表象、以出世为追求的特征,对于俗世之人来说自然而然地带有孤寂、清寒、超逸的意蕴。在具有骚体悲秋传统的文化语境中,气象萧疏的季节与寂静萧条的古寺是一种宛若天成的“绝配”,例如“中国历代绘画大系”收录的佚名(传为范宽)《雪山萧寺图》(图4)与佚名《秋山萧寺图》(图5),便是两幅符合人们对此种“萧寺”所代表之意境想象的佳作。

相比之下,《雪山萧寺图》与《秋山萧寺图》所传达给人的显然并不是“宗教”(religion)意义上的“寺”,而是含藏着知识、情感、思想等多重表达意义的象征境界。

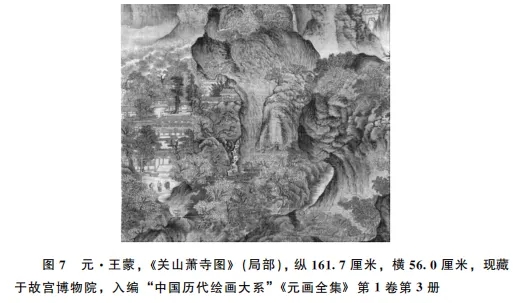

再如元代王蒙(1308—1385)的《关山萧寺图》(图7)。深受外祖父赵孟頫(1254—1322)影响的王蒙在整幅画面红叶锦簇、层林尽染的山腰处,细绘了一座黑瓦红柱的萧寺,以唯美浪漫的暖色表达了温馨而满足的法喜禅悦。

在五代至清的山水画中,寺塔梵刹几乎成为点景的定式,既可以给山石、林木、溪水等自然风光增添一些属人的灵性气息,也可以体现画家的精神或信仰追求。但在欣赏这类山水画作时,观者如何较好地平衡客观知识与主观感受,特别是像《晴峦萧寺图》这样承载着丰富历史信息与文化积淀的绘画,似乎是一个颇为棘手的难题。

对于习惯通过文字来表达自我、沟通他者的常人来说,与画相关的每一个字符都会成为理解的关键。当我们试图用文字表达去复述或者阐释绘画表达时,由知识形成的理念往往预先决定着审美取向与价值判断:如果因为“萧”“寺”二字而储备了“萧疏”“淡泊”的认知前提,那么《晴峦萧寺图》中的“蟹爪”就是枯木衰败;如果带着“李约买萧字”的系列“背景书”去读画,那么“萧寺”就不再萧瑟清寂,而是隐喻着艺术的狂热和无价;如果意识到晚清徐渭仁所定名的“晴峦萧寺”与画作本来无关,那么山水就成了《金刚经》所说的“世界”,即“如来所说三千大千世界,则非世界,是名世界”。文字只是一种假名,它建构了世界,同时又局限了眼界;而由“语词”和“画境”两方面所形成的多重表达,最终却被化约于一个“题名”之下。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:蒋净柳