摘 要:方塔园与何陋轩在探讨时间性议题上树立了多维度的典范,不仅体现了对地域历史长河的记忆与再现,例如对宋、明、清各时期建筑风格的精准复原与历史真实性的考量,也通过光与影的变化巧妙地展示了时间与空间的互动,以及将设计师空间构想具象化为空间细节的创意之举。此外,何陋轩设计中方向和姿态多变的弧形墙体所营造的流动空间,既反映了冯纪忠先生对个体自由的追求,也体现了其作为建筑师身份觉醒的深层次表达。地域化建筑和建造传统的复兴已成为热门议题,在这一背景下,何陋轩项目再次成为中国建造传统的典范。

关键词:冯纪忠;方塔园何陋轩;与古为新;主体性;意动

作者闫爱宾,华东理工大学艺术设计与传媒学院副教授(上海200237)。

方塔园何陋轩地处上海市松江区老城区内,松江古城中心东南隅,是建筑学家冯纪忠先生于20世纪80年代完成的设计作品。1978年8月8日,上海市园林管理处升格为市园林管理局,程绪珂为首任局长,落实了邀请四家设计单位来承担四座园林设计任务的构想,以探索不一样的设计思路与方法,其中同济大学承担方塔园规划设计任务,由冯纪忠先生领衔,“同时把古猗园扩建交南京工学院、动物园添建交民用设计院、植物园添建交华东院”。在思想逐步获得解放,新理念、新方法、新的精神面貌交相辉映的时代,方塔园规划设计项目成为冯先生施展其专业理想与抱负的“试验场”。

方塔园项目于1978年4月立项,其基地规模约172.73亩,内有建于宋代的原松江兴圣教寺方塔、石桥,明代的府城隍庙照壁,及部分兴圣教寺、府城隍庙遗址等(图1),1978年8月正式决定将原河南路天妃宫整体迁入方塔园。故方塔园项目定位为建设一处集市民活动、文物保护、文化传承为一体的“历史文物公园”。1979年总体规划方案获批,年底即完成了园区地形整理及天后宫迁入工作。1981年东大门、北大门、甬道、堑道、塔院、广场、长廊等动工建设,1982年方塔园局部建成开放;1987年园东南角的何陋轩建成,冯先生所规划设计的方塔园部分基本完成。方塔园是冯纪忠先生最有代表性的设计作品,被视为20世纪最能代表中国现代建筑成就与高度的作品之一,收入传播最广、最权威的世界建筑史——弗莱彻爵士 (Sir. Banister Fletcher) 《比较世界建筑史》(第20版)中,并入选中国建筑学会评定的“新中国五十周年优秀建筑创作榜”;冯先生亦成为中国获选为美国建筑师学会荣誉院士的第一人,并在国际建筑师协会第二十届大会获当代中国建筑艺术成就奖。何陋轩作为方塔园中的收官之作,有着特殊的成就与意涵,除获得上海市“新中国五十周年经典建筑铜奖”外,也与方塔园一起成为建筑学人心中永恒的经典,以及讨论中国现代建筑时不可绕过的一座高峰。

一、“举重若轻”与“举轻若重”

方塔园规划首先需要解决的是协调市民活动需求与文物保护之间的关系,而当冯先生将方塔园定性为一处“露天博物馆”时,这一问题似已迎刃而解:一处处遗留或迁来的文物以露天展览的形式进入游者视野而成为“景”,这一成景过程包含了如何处理地形、视线、观景过程、不同景的组合关系等问题;与之同时处理的是在更宏观层面上串联景点形成游线,取得总体规划的合理与均衡,与城市交通顺畅衔接,并与城市文脉协调与连接。

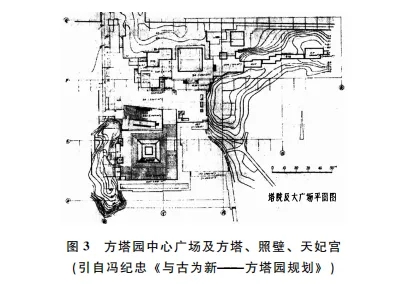

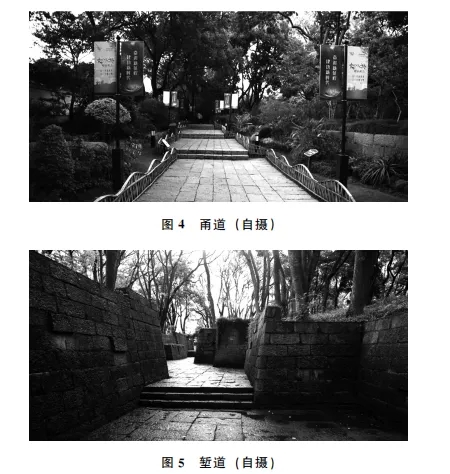

从方塔园规划设计图(图2)及相关访谈资料看,设计团队在确定思路后的规划设计展开中可谓举重若轻:全园以宋代方塔为中心,但在兴圣教寺、城隍庙自身完整性已丧失,天妃宫又经多次迁建辗转落脚于此、也已丧失其肌理文脉完整性的前提下,并未试图将其分别复原为三组完整的建筑群,亦未打算将残留的兴圣教寺方塔、城隍庙照壁、天妃宫重新拼装成形式上中心对称形成序列的一组建筑——在冯先生看来这种形式上的对称是没有意义的;相反,规划中采取了一种“支离”的姿态,使方塔、照壁、天妃宫各取怀抱,虽然都取南向,但相互之间又有有趣的错位,三个空间都呈现一种开放姿态,边际模糊,相互之间似断似连,从而使每个单体建筑都获得解放,并带来一种流动性的观赏体验(图3),由此将几组不同历史脉络、宗教背景的建筑遗迹相互纠缠形成的复杂基地问题轻松卸力。因方塔基地为宋代生活面,比当代城市生活面低,为表达对方塔等遗留文物的“尊古”姿态,将方塔周边场地做低,以显得方塔更为挺拔;从周边场地向方塔园出入口再逐步升高,成为方塔园总体上的地形处理基调,由此形成了自方塔、照壁与天妃宫围绕而成的中心广场出发向北的“甬道”(图4),直抵方塔园北大门,及由中心广场向东的一段在山坡之中开辟出的曲折“堑道”(图5),以通过堑道之侧的山坡与高矗的密林屏蔽此处杂乱环境的视觉干扰,出堑道再向南折到达方塔园东大门。方塔之南原有丁字形河道,将贴近方塔的部分河道拓宽形成湖泊型水面,在对岸布置大片缓坡草坪,则相当于把江南古典园林主体厅堂与主体景象的对位关系复现于此,“主厅—主景”在此处衍变为“方塔—湖泊与草地”(图6)。中心广场西侧为折廊及一组古建筑院落——楠木厅,基地东北角、东南角分别为一组有一定体积感的建筑——大餐厅、茶室,其中东南角茶室即为后来的何陋轩。地形处理总体上模仿了松江“九峰三泖”的自然风景肌理,但并未一味地通过自然曲线营造空间,而是通过几何形的矮直白墙与条石砌筑石墙相组合形成相互穿插的塔院、广场、甬道、堑道等,几何与自然既融合一体又富有张力。

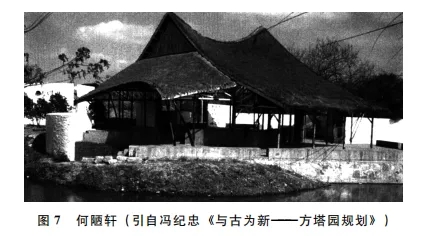

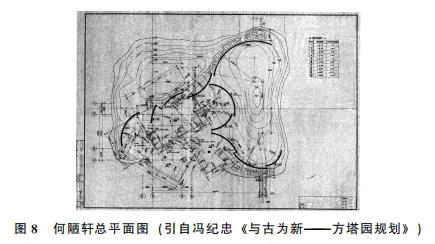

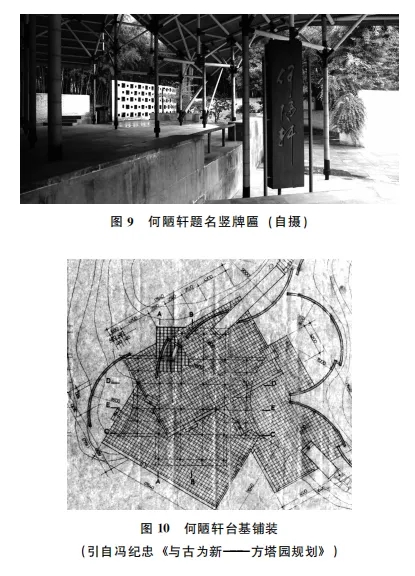

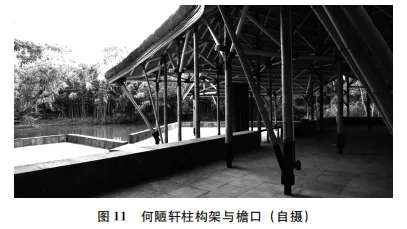

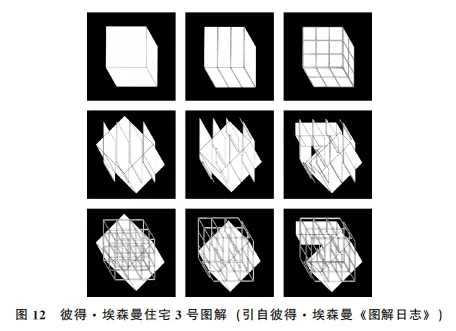

与方塔园总体规划上的举重若轻相比,位于东南一隅的竹结构草顶的茶室——何陋轩(图7)的处理则是“举轻若重”的,用冯先生自己的话说是“小题大做”:“建筑设计,何在大小?要在精心,一如为文。精心则动情感,牵肠挂肚,字斟句酌,不能自已”,虽仅为一处小的茶室,但“全园有几个重点单位,除了主体文物宋塔、明壁之外,有天妃宫、楠木厅、大餐厅。这个竹厅在尺度上和方位上需要和那些单位旗鼓相当,才能各领一隅风骚”。亦即是说,何陋轩是有意放大处理了的。其平面尺度也是比照天妃宫的大小而确定的。从其场地布局(图8)而言,小桥、曲径、竹林、十片方向各异的弧墙都在一步步渲染一种自处一隅、清净脱俗的“世外桃源”氛围,这些渲染显然是围绕烘托主体建筑——竹构草顶的何陋轩展开的,而十片弧墙的布置复现了方塔、照壁、天妃宫的关系,各取怀抱,长短、向背、高低各不相同,似竹林七贤散坐于山林之间,姿态容貌各异,风骨却是相类的,一起围合并遮蔽了西北、东北两个方向的山坡竹林,向南则豁然洞开,为何陋轩营造了背山面水的环境面向。何陋轩取正南朝向,其下的三层台基则呈30°、60°、90°的旋转错位关系,这种旋转错位被每层台基上与各自方向平行的砖砌铺地所强化,似乎置身于一个平行时空中,同时感受到三个方向轴线的交织,其交汇点为一三角形的留白,何陋轩题名竖牌匾矗立其间(图9),如天地之轴贯穿三层台基。台基铺地为每三行平铺方砖间以一行侧砌小青砖,竹构承重柱正好落在一行行侧砌小青砖竖条中,以避免打破方形青砖(图10),这是出于经济性考量的特别处理,在当时的何陋轩造价预算中,方形青砖占了很大比重,要避免竹构承重柱插在方砖上致使方砖被切割破坏而造成浪费,小青砖则处理起来灵活很多,造价可控;因为这一处理而带来了何陋轩规整的柱网分别落在三层方向各异的台基上、却又都落在每层台基的侧砌小青砖竖条中的独特景观,强化三层台基方向错位带来的张力的同时,通过竹构承重柱引导游人视线上移,恍然发现三重台基的方位差异在柱子上已消弭无形——整个建筑是一套排列规整的竹构承重柱,其上为类似三角桁架的竹构组合梁,再上为茅草屋顶,形制类似古建筑歇山屋顶,但正脊、檐口全部为弧线(图11),与地面的十片弧墙隔空对话。其檐口被特意压低,以消解对岸绿植稀疏、绿植后园墙外环境不佳带来的不利影响,由此形成了视线低平、环境幽静的一处静观节点,而静观中的处处细节又都充满了动态;冯先生如是描述何陋轩在整个方塔园中的作用:“久动思静,现在宜于静中寓动,我设计时正是这样想的,不然的话,大圈圈之中又来一番小圈圈,那不就乏味了”?可见何陋轩在方塔园的总体布局中占据着重要地位,不仅从分量上要与天妃宫等主题建筑相当,还要在总体立意上完成最后的递进与升华,冯先生如是总结:方塔园的主要思想“是与古为新——今天的东西,今天的作为,跟古的东西摆一块,呈现出一种新来……整个讲起来,我觉得还是经典的。我到了何陋轩,经典不要了,就是今了。这个今,不光是我讲出一个新的意境,这根本是我自己的。我借着何陋轩这个题目,主要就是要表达:一个一个都是独立的”。如果以写文章的“凤头、猪肚、豹尾”做类比的话,何陋轩就是方塔园中最后又最有力的“豹尾”了,以最决绝的创新姿态将冯先生这一最重要的设计作品送上了创作顶峰。

但仔细梳理前后几版设计图纸及冯先生的回忆文字则会发现,在一开始的规划图(图2)中,地处东南一隅的茶室形体上仍然是规矩的和“经典”的,直到1984年开始的何陋轩单体建筑设计中才有了与此前差异很大的设计构思。促使这一转变的主要原因是什么呢?从冯先生设计过程中与甲方的通信信件及后来的采访会议文字或可发现端倪。方塔园规划完成后,在工程建设过程中即饱受非议,遭遇诸多波折。1982年5月1日方塔园局部开放,而在1983年11月,冯先生即因方塔园规划设计而遭受批评。外界的一些质疑激发了冯先生在何陋轩设计中更加激烈与清晰的回应;如果说方塔园的总体规划是“尊古”为主、“为新”为辅的话,那到了何陋轩就完全是以创新为主了。在何陋轩建成之后的次年,在《何陋轩答客问》一文中,冯先生夫子自道,借用主客对谈的旧体例曲折抒发了胸臆;而在何陋轩建成二十年后,环境早已变化,冯先生终于可以在采访中一吐块垒、直抒胸臆:“我这个何陋轩,可以讲是钻空子了,因为没人感觉这会有什么问题。竹子草顶的东西,会有什么问题呢?根本没人注意。连造好了,他们都没人批判我。那么我就胆子大点,写出了那话——我没有抗拒,我还写出来了呢——写这《何陋轩答客问》,去告诉他们,我是‘独立的,可上可下’”,“何陋轩,在整个方塔园里感情最冲动、强烈,一挥而就”。从这些文字中,不难看出冯先生完成何陋轩设计之后的畅快淋漓,及因此而承担的压力——若被发现被攻击的话是“吃不消”的,跟何陋轩的设计意图相比,方塔园规划根本不算什么“精神污染”!回头再看何陋轩设计中的“举轻若重”,就不仅是因为体量上要与天妃宫相当的形式问题了,而且是有更深的寓寄在;这是冯先生以生命为赌注的奋笔一挥,其间的愤懑、抗争、洒脱、快意均力透纸背,凌空一跃而委形于地,豁然眼前,成为一处形式质朴而内在极为丰富的建筑作品,算是对冯先生最大的告慰了。何陋轩也成为冯先生建成作品里的绝笔。

二、模糊性、多义性、跨越性

在方塔园规划设计中,冯先生多次提到其“与古为新”“反常合道”的指导思想,这也成为后来解读这一作品时的常用术语。但有意思的是,三十余年来建筑界的形势与观念已发生巨大变化,但方塔园与何陋轩这样一个完成式的作品却如影随形,不断被发掘出新的话题与生机,寓寄在其中的“为新”与“反常”也常常转化出新的内容,从而使这一作品及其设计者始终保持着与当下建筑界的对话。或者可以说,我们对“新”与“古”、“常”与“道”的理解在不断向前推进,但冯先生的方塔园何陋轩却总是在前方等着我们——这是一个跨越了时代与地域的作品。在方塔园、何陋轩中有着强烈的模糊性、多义性特征,不会仅仅因为某一方面的原因而确定了一种空间或形式,相反,设计者在其上进行了多重需求或意义的叠加,有些是被言说了的,有些则是隐晦不明的,因此为之后的这一类现象埋下了隐线——方塔园、何陋轩常常重新“被发现”,如常被讨论的组景说、旷奥说、修旧如故、形式对偶、时空转换、总感受量、中国园林传统的转译应用等。

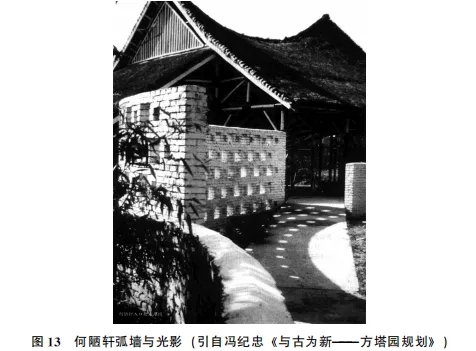

如果聚焦于何陋轩的设计与建构本身,还会注意到作品如何通过挖掘民间竹结构、草屋顶、“大篷”形式、松江四落厍民居(类似庑殿顶的四坡屋面民居)而衍变出新的中国现代建筑来。与此同时,方塔园三层旋转错位的台基也常常引发讨论,冯先生在接受采访时提到,“台基的方向,表示我在寻找方向,所以这个东西就可以转动。转动到最后,是正确方向——南北方向。房子是南北向,但过程是一个时间和空间相互定位的、相互变化的过程”,甚至说“到何陋轩的时候,功能不是主要问题,只是喝喝茶而已,不过如此”。这种不将建筑的使用功能作为主要考量、反而强调设计者思考空间形式的过程并将之直接物化呈现出来的设计方法,可以说靠一己之力将中国建筑带离了功能主义的深井,并踏入后现代建筑之域。而在大洋彼岸,罗伯特·文丘里(Robert Venturi)于1966年发表了其堪称后现代宣言的著作《建筑的复杂性与矛盾性》,向功能主义宣战;1971年,彼得·埃森曼(Peter Eisenman)住宅3号建成,从图解(图12)中能清晰看到其通过轴线旋转操作空间形式、摆脱功能束缚的设计方法,埃森曼也因其不同于现代主义的系列作品而被视为先锋的解构主义建筑师;埃森曼的老师柯林·罗(Colin Rowe)则在著作《透明性》(初版发表于1964年)中将这种多种轴线序列的并置称为“现象透明性”(phenomenal transparency)。并没有证据指向冯先生曾受到柯林·罗或彼得·埃森曼论述与作品的影响,但这种处理手法上的隔空对话是引人深思的。

此外,在方塔园规划中,冯先生在应对宋塔、明照壁、清天妃宫等不同历史风格建筑同处一园带来的冲突时,提出以宋塔为中心,全园取宋的“韵味”以取得协调,而非形式风格。这不仅使人联想到著名建筑师彼得·卒姆托(Peter Zumthor)在《建筑氛围》一书扉页引用的威廉·特纳1844年对约翰·拉斯金所说的话:“氛围是我的风格”;《建筑氛围》一书中论及的建筑本体、材料、声音、温度、光、静止与引导的张力、室内与室外的张力等,几乎都可以视为对何陋轩所做的注脚。亦即是说,方塔园何陋轩早在20世纪80年代已经超越功能与形式之争,进入对建筑体验、感知、氛围的探索。

三、从建筑设计迈向建造

如前所述,何陋轩台基与柱位的处理透露出强烈的几何排列与组织特征,规则的柱网落在层层旋转错位的台基上,却又同时落在每层台基的小青砖侧砌竖条中(只有两处柱子落在方砖上),让人惊叹于其精密计算与几何排布;这与冯先生当时已意识到的计算机辅助设计的重要性似有某种关联,虽然仍为手工计算与制图,但已经体现出数字化设计的特征。但与此同时,当建筑空间通过竹构向上转换时,却发现设计者对这种“数字化”和精确性是相当节制的,对建筑师的“设计”作用也采取了有所克制的态度,在竹结构构架细节的探索中给予施工人员极大的裁量权,如冯先生所说,“竹匠考虑这个问题,就随机应变得比较多。我们看来是随机应变,实际上他们有很多程式,我们不知道。所以当时我就照他们的意思去做,具体由竹匠来决定,我们就决定柱子的距离和数量”。这透露出最终呈现的何陋轩的空间状况和构筑细节并不是完全由建筑师或结构工程师所设计好的,而是其与竹匠的经验和结构构造方案整合后的产物,这使得何陋轩具有了建构(Tectonic)与建造诗学的意味。

作为学科的“建筑学”自18世纪正式创立以来,就在日益走向建筑设计与建造的分离,以及建筑师对实体空间、确定空间的过度偏重与依赖,并在此基础上不断扩展空间形式的操作语汇,形成基于形式美学的建筑师专业知识体系。经过现代主义建筑狂飙突进的全球洗礼后,全球趋同、专业化分工与建筑师日益脱离建造已经成为世界性流弊。今天全球各地都在探讨地域化建筑与重归建造传统的命题,而何陋轩又一次与我们在此相遇,成为探讨建构与建造诗学、回归中国建造传统的绝佳案例。

四、时间性议题:物的时间性、凝固的意动

从现代主义建筑及其在中国的传播而论,虽然相当长时间是滞后的,但并不妨碍其忽视地域性、历史性、时间性等种种弊端在中国建筑界的迅速扩散。时间性问题在建筑设计中是缺席的,似乎只在建筑历史研究中才有意义;建筑设计与历史、建筑设计与时间被剥离。偶有触及历史性议题的设计作品则常常以抽象的时间(如以大屋顶作为“古代”的符号化象征)介入建筑设计,其反对者则以相同的认知从建筑设计中驱逐抽象时间(如以“新时代”“新风格”的理由反对大屋顶)。在现代主义建筑之后的历史进程中,建筑设计中的时间性议题逐步被认识与讨论,如现代主义晚期一些作品中对光影变化的重视,后现代主义建筑对历史的重拾,新地域建筑中对地域历史与传统的保留或重构,等等。而方塔园与何陋轩则在多重维度上为切入时间性议题树立了典范,其中既有对地域长时段历史的记忆与复现,如前述将松江“九峰三泖”的自然风景肌理作为景观设计的再现意向、将松江四落厍民居作为何陋轩处理空间形式的借鉴等,也有对宋塔、明照壁、清天妃宫各时代风格建筑的“修旧如故”的历史真实性考量,还有通过光影变化表达时间与空间互动关系的生动示例,更有将设计师的空间构思过程物化凝固为空间细节的神来之笔,冯先生名之为“时空转换”与“意动”。

何陋轩中的光影变化主要是通过十片弧墙、通透无碍的建筑空间、压低的檐口和收束的视线来得以强化的。刻意压低的檐口将视线调整为平视、近观为主,形成南向看水景、北向看光影的视线引导关系,而北向的光影处理尤为精彩,十片弧墙或实或透,与弧形的檐口一起形成了充满变化的光影效果(图13)。在《何陋轩答客问》一文中,冯先生对其间的光影变化考量有着极其精彩凝练而充满现场感的描述:“说着说着,日影西移,弧墙段上,来时亮处现在暗了,来时暗处现在亮了,花墙闪烁,竹林摇曳,光、暗、阴、影,由黑到灰,由灰到白,构成了墨分五彩的动画,同步凭添了几分空间不确定性质。于是,相与离座,过小桥,上土坡,俯望竹轩,见茅草覆顶,弧脊如新月”。在这里,动观中被异质景象所强化了的时间性,与静观中被光影移动所勾勒出来的时间性合力,为何陋轩空间带来了朝向内心、朝向微观的细腻时间感受。

同样带来时间性细腻感知的还有有关“时空转换”与“意动”的特别思考。冯先生认为那些弧墙与光影都在强化有关“时空转换”的“总感受量”,“像何陋轩,到那里就坐下,一坐就感受它的变动,一直到走,不是‘从这个地方到那个地方’,那么这个引线一直是零(指静观状态下游园路径长度为零——引者注),就靠‘丰富性’来增加他的总感受量。丰富性是怎么来的呢?就是里面的空间怎么变化,变化的幅度是怎么样的。何陋轩的这个空间变化,是不停地变,随时间一直在变,那加起来‘总感受量’当然比人家多……我不敢说,何陋轩作用那么大,不过至少‘动感’比巴塞罗那展馆(指密斯设计的巴塞罗那博览会德国馆——引者注)大一点。同时,这个动感是随着我的‘意’来的,我的‘意’的变化是一个过程……比方说这三个台子,单个台子是不动的,但三个之间是变化的,而且它有一个动感,就是几个角度:30度、60度、90度。那时我的意思就是,要表达出‘我在选择方向,在改变’,这是有意的,它不是一个结果”。由设计者的“意”之动而牵引出景象的千变万化,这是一个极富于禅观传统意趣的处理时间性议题的想象空间与思维方法。

五、主体性的浮现:作为个体的建筑与建筑师

方塔园规划中各取怀抱的宋塔、明照壁与清天妃宫,何陋轩设计中方向姿态各异的弧墙均营造出了充满流动感的独特空间,在前引文献中冯先生对此甚为满意,认为其动感已经超过了堪称流动空间典范的巴塞罗那博览会德国馆。而这种流动感绝不仅仅是出于一种空间形式美感的需求,它同时使得建筑个体摆脱了群体的控制而获得解放,使弧墙这一本来带有依附性的构件与主体结构脱离而获得了个体的自由。对于这种独立性的追求,冯先生有着清晰的自觉与表述:“弧墙的设计,我自己的解释就是:它是一块块,独立的……它的作用是可以完全独立安排的”。与建筑或建筑构件个体的获得独立相伴而行的是人作为一个个独立个体的浮现,以及建筑师个体在建筑作品中的身份凸显,这同样是被冯先生所清晰思考和表达了的:“对人生,通过‘空间语言’来表达了——相互间各自的独立性,相互间根据功能不同的需要,来做它的外化。这样,它的内容外化出来了,被人所感到”;而建筑师个人则更是通过“意动”而将个体与自我快意抒写,“宋的精神也是今天需要的……宋代的政治气氛相对来说自由宽松,其文化精神普遍地有着追求个性表达的取向。正是这种精神能让我们有共鸣,有借鉴。所以到了我设计的何陋轩,就不仅仅是与我有共鸣的宋代的‘精神’在流动,更主要的是,我的情感,我想说的话,我本人的‘意’,在那里引领着所有的空间在动,在转换”。通过建筑与构件的独立性及建筑师主体性的觉醒来激发对作为独立个体的人的呼唤,这对当时正在慢慢从集体主义禁锢中脱离的中国人来说,是何等的惊世骇俗、振聋发聩,也正与那个时代的启蒙之光相映生辉。这既是一位杰出建筑师的设计生涯绝唱,也是一个辉煌启蒙时代的绝唱。

被方塔园何陋轩所开启了的建筑师主体性的浮现与觉醒,则会不断启迪一代代建筑师,在探索建构富于生命与生机的新建筑之路上勇敢前行。冯先生的方塔园何陋轩既是这条道路上的先行者,也是时时相伴左右的同行者。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:孙飞