东汉书法家崔瑗作《草书势》曰:“抑左扬右,望之若欹;竦企鸟跱,志在飞移;狡兽暴骇,将奔未驰。”中国书法(Chinese Calligraphy)素以磅礴生命力著称,历经千年仍焕发着独特魅力,堪称世界艺术殿堂之瑰宝。其中蕴含的生命力或活力特征历来是学术界关注的重点,相关艺术评鉴与哲学讨论早已汗牛充栋。传统的心理学与认知科学将中国书法概念化为全身性书写行为,注重对汉字的视觉空间模式进行认知规划、组织和处理,却无法充分阐释中国书法作为艺术表达的活的生命(animate)特征。因此,本文通过引入“活力形态”这一交叉学科概念,旨在为书法创作与鉴赏提供认知科学的视角和工具,以期在审美心理学与神经美学理论上阐发中国书法作品所具有的生命力,以及这种生命力如何实现从主体性(书法家)到交互主体性(鉴赏者对书法家的移情)的迁跃。

一、从活力论到活力形态

活力论(Vitalism)在西方传统中有着古老的历史,甚至可以追溯至古希腊哲学中的米利都学派(Milesian school)和斯多葛学派(Stoic school)。其核心主张是,“有生命的有机体从根本上不同于无生命的实体,因为它们含有一些非物理元素,或者受不同于无生命事物的原则支配。”这种观点在过去的一个多世纪里伴随哲学家亨利·柏格森(Henri Bergson)的思想广为流传。“活力论”学说主张生命现象源自某种特定生命原理的驱动与维系。这种原理涉及一种“生命元素”(elan vital),它不同于所有已知的物理、化学和精神力量。随着20世纪自然科学的发展,这种观点及其相关概念如同“以太”“燃素”一样,逐渐被主流经验科学所抛弃,致使相关研究议题在当代学术视域中日趋边缘化。

然而,有关活力的问题并没有消失,它仍然构成人类的活生生的真实体验:我们无时无刻不生活在充满活力的世界中;我们会自然而然地从活力的角度去感受他人;我们通过直觉评估他们的情绪、心理状态以及他们在想什么、他们的真实意图或“弦外之音”是什么、他们下一步可能会做什么,甚至他们的健康和疾病,都可以通过他们几乎持续不断的行动所表现出的活力,清晰地呈现在我们面前,我们可以直接感知到这种活力所揭示的心理活动。

理解他人的行动是一个复杂的过程,涉及对行动的各个组成部分作系统分析。首先,必须区分理解自主体在做什么(即观察到的行动的目标)和理解自主体为什么这样做(即其背后的意图)。例如,当个体观察到另一个人将他的手移向一个杯子时,他会立即理解自主体在做什么(例如,抓住杯子),也有可能理解他为什么这样做(例如,为了喝水而抓住杯子或为了把它移开而抓住它)。值得注意的是,理解观察到的行动不仅仅在于识别行动的目标和执行该行动的原因,还涉及另一个成分,它在保证与其他人的社交互动中起着至关重要的作用。

2010年,以研究母婴互动享誉世界的美国精神分析学家、发展心理学家丹尼尔·斯特恩(Daniel N. Stern)在数十载临床研究的基础上提出“活力形态”(Forms of Vitality)这一概念,希望在21世纪恢复对活力的科学探索。他把活力视为一种精神创造或心灵整合众多内外事件的产物,也是一种主观体验和现象现实。然而,活力必须以物理作用和可追溯的心理活动为基础,并不像活力论主张的那样独立于它们而存在。因此,活力完全可以被纳入科学实验室探索的议题。

由此,行动的第三个组成部分浮出水面,在“内容”(what)和“原因”(why)的基础之上补充了第三个维度:“方式”(how)(即行动的活力形态)。具体而言,活力形态指社会交互中的一方所体验到的行动的运动学特征(这里的运动学是心理的而非物理学意义上的)。因此,活力形态是一种连续的变化,只有在动作执行过程的变化中我们才能感受到活力形态的存在。活力具有两个关键特性:首先,它具有独特的运动学特征,表现为个体基于其形态、生命阶段和技能的独特运动模式或轮廓,这种特征会随着个体的成长和发展而演化,尽管会受到其身体结构的限制;其次,活力具有规范性特征,因为它存在于特定环境中,其表现形式不仅由个体特征决定,也受到环境(物理、社会)特征的塑造和调节。因此,活力不同于行动的“内容”或“原因”,它更侧重于行动的风格或展开方式。

根据不同的认知或情感状态,我们的行动可能采取不同的活力形态。活力拥有动态的形状(shape)或轮廓(contour),在不同的认知或情感状态下,我们的行动可能会呈现不同的活力形态,就像音乐的旋律轮廓。在日常生活中,活力形态的例子还包括充满活力的握手、细腻的爱抚、愤怒的猛烈爆发,甚至微妙的腔调。同一种动作的内容可以具备不同的方式。例如,抓握可以是“有力的”或“纤弱的”,抚摸可以是“轻柔的”或“粗鲁的”。

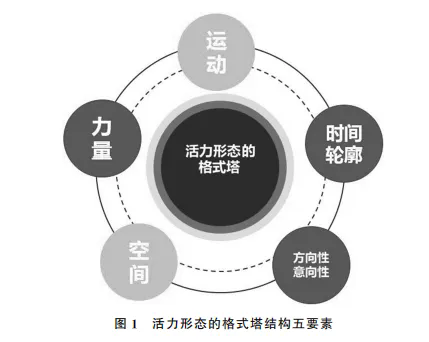

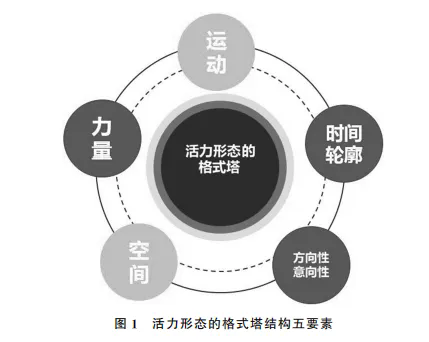

斯特恩称“力、时间、空间和方向性是运动的四个女儿”。从“运动”开始,我们可以得到五个联系在一起的动态事件。这五个理论上不同的事件——运动、时间、力、空间和意向性/方向性——结合在一起,就产生了活力的体验。作为一个整体、一个格式塔,这五个组成部分创造了一个“基本动态五边形”(如图1所示)。

二、中国书法的共时性格式塔结构

中国文化自古以来就把书法看作整体的艺术,“书必有神、气、骨、肉、血,五者阙一,不为成书也。”“气韵生动”是中国书法最主要的特征。

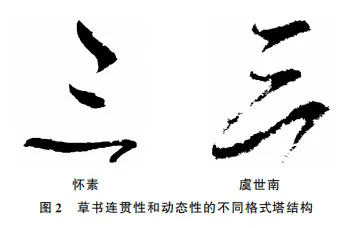

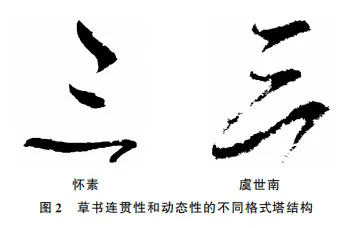

连贯性和动态性是中国书法使字“气韵生动”的两大法宝。连贯性指的是一个字的所有笔画或各个部分都要相互配合,笔画连贯才能使整个字遒劲、生动、有节奏。一般来说,草书和行书都是用直接连贯来连接两笔,点要写成钩或转笔,以便与下一笔或上一笔连接起来。横、撇、捺的写法是为了连接下一笔或上一笔。然而,即便是同一个字,在不同的书法家的表达中,其书写的连贯方式仍然可以呈现出多样性的活力。例如,怀素的草书“三”呈现左高右低,前两横笔势相连,其势慵懒;虞世南的草书“三”则右高左低,后两横的连贯节奏强烈,其势俊朗。正是从这些行云流水般的笔画中,艺术作品不仅获得了蓬勃生命力,更暗含着如江河奔涌的节奏韵律(如图2所示)。

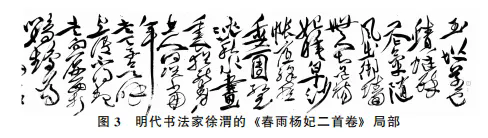

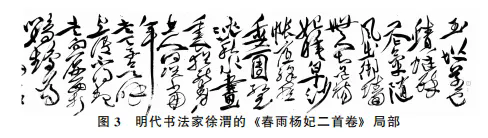

书法作品的动感或动态性来自以下两个方面:首先是笔画的运动速度。在篆书和隶书中,一两分钟才能写完一个字。但在草书或行书中,运笔速度更快,只需几秒钟就能写完一个字。其次,字的倾斜会造成空间不稳定、不连贯。在工整的隶书中,有的人把字写得挺拔婀娜,有的人则把字写得倾斜,笔画长短不一,以显示其遒劲、生动和韵律。在行书、草书和狂草中,动态性主要体现在书写的“势”。明代徐渭(1521—1593)的《春雨杨妃二首卷》,表现了草书笔画的连贯与灵动,线条流畅,结体疏朗,具有魏晋遗风。尤其是他的狂草与其泼墨画一脉相承,纵横捭阖,一气呵成,具有震人心魄的气场与磅礴力量。在飞动的线条中自然流淌出字的神采与气韵,展现了徐渭控制运笔速度和节奏的高超技巧(如图3所示)。对于鉴赏者而言,书法的动态性或者“势”的冲击力并非依赖深思熟虑的反思或意识加工来捕捉,而是由一种前反思、自动化的潜意识心理活动直接通达。正如格式塔心理学先驱沃尔夫冈·苛勒(Wolfgang Khler)指出的那样,“人们通常处理的是富有表现力的身体行为本身,并对其做出反应,而不是意识到这种行为所反映的心理体验。我们会看到一个人缓慢、无精打采、‘垂头丧气’的动作,而另一个人则是轻快、笔直、充满活力的动作,但我们并不一定会超越这种表象的意义,去明确思考其背后的心理疲惫或警觉。倦怠和警觉已经包含在身体行为本身中;它们与缓慢漂浮的焦油的倦怠或精力充沛的电话铃声没有任何本质区别。”

斯特恩和里佐拉蒂(Giacomo Rizzolatti)都将注意力集中在身体表达(bodily expressions)的“历时性结构”上。这种“历时性格式塔”(diachronic/continuous gestalts)将结构化的运动流绑定在一起,使得整个行动被整体地感知。类似的概念还可以被延伸到语言、旋律等社会性信息的加工之上。历时性格式塔可以被看作任何一种刺激——这种刺激是整体感知的,但在任何给定的时刻都不是完整地被感知到的,这可能是音乐、语音或任何随着时间而展开的视觉或听觉模式固有的特征。这种格式塔的整体性不像中国书法那样可以在一个时空单位中完整呈现。以音乐为例,实验工作表明,我们对这种展开刺激的感知既有统计学(即我们经常遇到哪些特定的音符序列)的支持,也有诸如良好延续性等格式塔原则的支持(例如,我们期望音符以较小的间隔发生变化,即使我们以前没有听过这组特定的音符)。因此,连续性的概念不仅为理解音乐知觉提供了一个有用的框架,更可进一步扩展至时间延展的视觉完形,乃至社会领域(如动作、语言等)。事实上,为了获得更高强度的声音,音乐家需要在乐器上施加更大的力量,而这会立即被听众感受到。我们可以试着想象一下,当崔健在演唱《一无所有》时,伴随着旋律达到高潮,吉他的弹奏力度也同步达到强度峰值。如果从历时性格式塔结构的角度看,中国书法当然也可以在书写者在场的情况下,在时间的绵延中呈现书法的活力形态,正如书法节上书法家现场泼墨挥毫的场景,或者穿越时光想象兰亭雅集上王羲之如何笔走龙蛇完成千古名篇。但在更多情况下,尤其是对于没有影像记录设备的古人来说,中国书法往往借助“共时性格式塔结构”(synchronic gestalts)触发审美移情,即对这种多模态格式塔的感知可以历时性加工转化、沉淀成共时性预测来实现。这些预测会根据传入的感官证据不断更新,从而使鉴赏者能够快速地将复杂多模态、动态变化的书法作品理解为一种整体的、时空分布的行为,而无需等待或经历所有行为的完整展开。

虽然中国书法和音乐通常被视为两种不同的(共时的和历时的)艺术形态,但两者在知觉加工方式上的相似性可能基于发生于较低感知层次的相同格式塔原理。“书法不单单是线条的艺术,正是因为有点和面的存在,它的艺术表现力才大大增强了。如果用乐器类比,书法中线条的美感相当于小提琴这类弦乐;点的美感相当于锣鼓之类的打击乐;块面的美感则像低音提琴,块面平铺在纸上,就像低音提琴的声音弥漫在空间里。如果认定书法只是线条的艺术,就相当于弦乐独奏了。而事实上,书法应该是乐队合奏的交响乐。”共时性格式塔结构具有空间上的邻近性、节奏上的相似性或时间上的共现性,它会通过明暗、轻重、浓淡、疏密等元素的组合,产生一个关于图像与背景的格式塔。这种结构几乎不借助实际在场的形式,通过给予在线(online)时间的预测,将作品内容一览无遗、淋漓尽致地全部呈现在鉴赏者面前。这些同时发生的格式塔可以被看作平行于基本视觉的格式塔。如果我们将书法创作的整个过程看作一部电影,那成形的书法作品就是它的最后一帧图像,可谓“动态的静态展现”。翻看王羲之的《兰亭序》、怀素的《自叙帖》,抑或苏轼的《寒食帖》,我们都能直观地“看出”创作者渐入佳境的书写状态或者说精神状态——作品越是中间往后的部分就越为精彩,书写者的手和心逐渐“放开了”“自在了”。书法的共时性格式塔特征使得我们能够非虚拟地、直接地与历史进行对话,对作品及其背后书写者的心理状态或精神气质产生移情,从而印证了“艺之至,未始不与精神通”。

书法的活力来源于书写者彼时的心理状态。例如,急躁、闲适、得意、沮丧、积愤、舒畅、汹涌、恬静等。进一步而言,我们也可以直观洞悉书写者独有的精神气质——豪放、婉约、端庄、清峻等。例如,徐渭用笔奔放不羁,苍劲豪迈,具超然姿态,书法入情入性,情感激烈,字形大小参差,饱蘸墨,直到笔枯,墨色浓湿自然,数字连绵,笔意相续,起笔多藏锋,行笔提按快慢、虚实变化多端。徐渭书法作品中呈现的悲愤、压抑、无奈心境,在调锋、用锋、结字(笔画成字)、结体(字的形状)、间架(字的间距和框架)和章法(字与字、行与行之间呼应、照顾)中均体现出一种动感,最终鲜活地体现在其“满目狼藉,满纸云烟,波诡云谲”的字里行间。这种活力形态是一个整体,它作为从运动、力量、时间、空间和意图等维度中生成的格式塔,真挚动人,使得鉴赏者可以跨越时代与书写者产生强烈的移情。

三、具身模拟与书法的身体表达性

著名艺术心理学家、格式塔心理学代表性人物鲁道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)曾指出,就人类行为而言,表达与相应的心理状态之间存在着密不可分的联系。分析手写体所依据的原则之一表明,字体图案反映了书写者运动行为的动态特征,而运动行为又是由肌肉力量的特征配置所产生的。肌肉行为和由此产生的可视痕迹的同构性同样适用于书法技术。徐渭在《玄钞类摘序说》中曾说:“手之运笔是形,书之点画是影,故手有惊蛇入草之形,而后书有惊蛇入草之影;手有飞鸟出林之形,而后书有飞鸟出林之影”。、这就是说,运笔是因,笔画是果,有什么样的运笔动作就会产生什么样的点画结果。以“之”的丰富活力形态为例,它们不拘泥于一个模子,而是变化丰富,这源于徐渭写一个点的笔法动作,不是简单使用毛笔点下去,而是在起笔、运笔、收笔的动力学过程中带有许多微动作(mirco-actions),包括轻重提按的变化、纸笔之间倾斜角度的变化。这些点也不是孤立、单一呈现的,而是与其他笔画之间形成呼应,或笔势上的连贯与绵延。这种绵延首先反映在书写者大脑预测加工(predictive processing)回路中,随后呈现在手部动作空间中,最后落到纸面之上。再有“余玩古人书旨云,有自蛇斗,若舞剑器,若担夫争道而得者。初不甚解,及观雷太简云:听江声而笔法进,然后知向所云蛇斗等,非点画字形,乃是运笔,知此则孤蓬自振,惊沙坐飞;飞鸟入林,惊蛇入草,可一以贯之而无疑矣”。回想一下我们孩童时代的汉字教学过程,初学者通常被要求伸出手指,通过手臂引导在“空中”有节奏地描摹汉字,以此习得书写技能。他们在描摹每个笔画时都需要为其命名,如“横”“竖”“撇”“捺”“点”“横折弯钩”等,并在最后读出这个字。等到学会手势之后(也意味着记住点画和笔顺),再将字“写下来”。之后再从审美的角度学习笔墨(包括点画、结构、章法和墨色),进而从“写字”转变到“写书法”。

瑞士汉学家让-弗朗索瓦·毕来德(Jean François Billeter)将中国书法视为“姿势的艺术”(art of gesture),“一个学会的汉字就是一种可以运用的姿势”。在他看来,书法中的汉字是作为一个双重实体呈现在我们面前的:它既表现为静态的形式,又显现为动态的姿势。可以说,整个书法艺术都源于这种姿势与形式之间的相互作用,“当它接近动态一极时,即优先考虑运动而非结构化形式时,就更加侧重于姿势;而当它优先考虑结构化形式而非运动时,则更加静态”。正是这种双重且不稳定的特性,中国书法才能变得生动而富有表现力。

与之类似的,美国艺术收藏家亨利·鲍伊(Henry Bowie)在论述日本绘画中有关“活的运动”(Sei Do)原则时认为:“日本绘画的一个显著特点是笔触的力度,专业术语称为‘笔势’(fude no chikara)或‘力之笔触’(fude no ikioi)。在表现暗示力量的物体时,例如岩石悬崖、鸟喙或鸟爪、老虎的爪子或树木的肢体和枝干,在用笔的一瞬间,力量的情绪必须被唤起,并在整个艺术家的系统中感受到,并通过他的手臂和手传递到画笔,从而传递到所画的物体中。在作品进行的过程中,这种神经电流必须是持续的、同等强度的。”

早在20 世纪 90 年代中后期,神经科学家让皮埃尔·尚热(Jean-Pierre Changeux)和视觉神经科学家、神经美学家塞米尔·泽基(Semir Zeki)就倡导脑与艺术的神经科学研究。这些研究强调了视觉神经系统的皮层组织与艺术家用来表现其艺术的视觉属性之间的特定对应关系。然而,早期的研究通常将艺术作品的创作者与鉴赏者分而论之,直到一项被誉为“心理科学DNA”的重要发现彻底地弥合了上述割裂。1992年,由里佐拉蒂创立和领导的意大利帕尔马大学研究团队在猕猴的腹侧前运动皮层植入电极,研究专门控制手和嘴部动作的神经元。他们记录了猴子大脑中一组神经元的电信号,同时允许猴子伸手去拿食物,这样研究人员就可以测量它们对某些动作的反应。他们发现,当猴子观察到实验人员拿起食物或自主执行相同动作时,腹侧前运动皮层F5区中的一些神经元均会产生放电反应,这类神经元后来被命名为“镜像神经元”(mirror neuron)。在另一个实验中,他们展示了镜像神经元系统在动作识别中的作用,并提出人类布洛卡区是猴子腹侧前运动皮层的同源区域。人类行动的镜像机制的发现启发科学家提出一个大胆假设:镜像神经元可能只是更大冰山的一角,因为这种镜像机制原则上也适用于情绪、感觉和活力形态领域。随后几年的研究证实了这一假设。例如,当目睹他人表达某种情绪(如厌恶)或体验某种感觉(如触觉、痛觉)时,人的一些视觉运动区(如前脑岛)和感觉运动区(如次级躯体感觉皮层、腹侧前运动皮层)会分别在体验相同情绪或感觉时被激活。

同是意大利帕尔马大学的神经生物学家、实验美学家维多利奥·加莱塞(Vittorio Gallese)提议,镜像机制代表了我们大脑—身体系统基本功能机制的多种神经表现形式之一,即具身模拟(embodied simulation)。根据该理论,自主体通过复用(reuse)自己的内部过程来模拟他者所做出的动作、感受到的感觉和情绪等,从而以一种“来自内部的方式”理解他人的活动。经由具身模拟,我们得以与他人共享动作(的意义和意图)、感觉和情感,从而奠定我们与他人的交互主体性关系。这一逻辑同样适用于艺术欣赏,对艺术作品的“感同身受”塑造了我们理解它们的方式;反过来,对具身模拟的关注能使我们更好地理解艺术作品乃至创作者本人。

这一创见巧妙地将艺术作品的创作过程和接受过程联系起来:在书写过程中,书法家不仅运用他对技法规律的熟谙,还通过比例的微妙变化、平衡的轻微调整或墨色的细微差别来抒发他的才智、想象力、情感等。在鉴赏过程中,鉴赏者能够感知书法家用他的创作传达了什么样的情绪、感觉,以及试图引领鉴赏者沉浸在什么样的气氛中。

具身模拟的主张不禁让人回想起19世纪下半叶德国雕塑家阿道夫·冯·希尔德布兰(Adolf von Hildebrand)的观点。在希尔德布兰看来,空间是一种产物,而不是康德所说的先验经验。艺术形象的真实性在于其效果性,既是产生艺术形象的原因,也是艺术形象在鉴赏者身上产生的效果。根据这种建构主义逻辑,艺术作品的价值在于能够在艺术家的意图和鉴赏者对意图的重构之间建立起一种关系,从而在对象的创造和它所产生的艺术愉悦之间建立起一种直接的关系。希尔德布兰提出,了解对象就等于了解对象的创作过程。他的另一个观点与加莱塞提出的假设也高度契合:我们对观察到的图像的体验具有运动学基本内涵。值得注意的是,这种共时性格式塔结构已获得神经科学证据的支持。例如,目标导向动作(艺术家的创作手势)的可见痕迹,即画布上的笔触或切口,会唤起脑中类似姿势的运动表征。

乌米尔塔(M. Umiltà)等人进行的一项脑电研究旨在调查抽象艺术作品中静态图像的视觉感知是否与感知者特定的皮层运动激活有关。具体而言,研究者让被试观察卢西奥·方塔纳(Lucio Fontana)抽象作品的高分辨率数字化图像及其图形化修改版本,并利用高密度脑电图(EEG)测量了被试皮层中心区域的μ节律抑制强度。结果显示,只有原版艺术作品才会唤起大脑皮层的运动激活。例如,在每个半球的标准 C3 和 C4 位点周围,由 8 个电极组成的两个选定集群记录到μ节律抑制。之前的研究也使用了相同的电极群,结果表明在观察手部运动行为时同样会出现μ节律抑制。这一证据将视觉感知与运动模拟联系了起来,并挑战了“纯视觉”这种单一模态观。

四、书法的活力共享

来自镜像神经元的实验证据及具身模拟论的理论洞见都在暗示:视觉是一个多模态过程,不仅涉及“视觉脑”的激活,还包括感觉运动、内脏运动和情感区域的激活。也就是说,我们所看到的不是我们大脑对眼前事物的简单视觉记录:视觉是一种复杂的体验,本质上是一种联觉(synesthesia),其属性在很大程度上超越了我们每次注视某物时所体验到的视觉坐标的简单转换。“要想理解如何记住成百上千个汉字,就必须明白,所学的是一种姿势,而不仅仅是一种图像;被调动的更多是运动记忆,而不仅仅是视觉记忆。这意味着可以整合更大容量的信息,因为运动记忆的资源实际上比视觉记忆更丰富、更可靠。”加莱塞将镜像神经元的激活解释为“模拟”的神经表达,并据此将艺术创作与神经科学联系起来。正如人类在日常生活中通过动作、言语、声音和触摸来表达和感知活力形态,艺术家也通过线条、色彩、材料和形状留下其活力形态的痕迹,鉴赏者则能立即通过镜像机制捕捉到这些“运动/情感韵律”(motor/ affective prosody)。

在斯特恩看来,人类心灵体验到的运动不是单独发生的,它还伴随着其他事件。运动是在一定的时间范围内展开的,其开始、流过和结束都有一个时间轮廓或时间剖面。因此,时间感、时间的形态和持续时间会随着动作在人类脑海中形成。运动还带来了对运动“背后”或“内部”力量的感知或归因。此外,运动必须在空间中发生,因此空间感是由运动决定的。最后,运动具有方向性,它似乎要去往某个地方,这就不可避免地牵涉出意向性。今天累积的神经科学证据正在收敛出构成活力形态的五个基本事件。例如,在加工动作的过程中,前运动皮层(premotor cortex, PM)的激活可能与其对动作物理特性的编码有关。人类运动前区和顶叶区还参与了对生物运动的伸手动作的编码,呈现不同运动速度的视觉刺激会增加观察者顶额叶网络的活动,这表明顶额叶网络特别参与了速度处理。此外,观察符合人体运动学规律的动作会激活背侧前运动皮层(dorsal premotor cortex, PMd),并延伸至腹侧前运动皮层(ventral premotor cortex, PMv)。

当然,更为关键的是揭示这些基本事件构成的历时性格式塔的脑内神经表征。这项工作被视为镜像神经元与具身模拟机制的自然延伸。早先的研究已经确认了行动内容和理解他人行动内容的能力都是由顶额叶镜像神经元网络(parieto-frontal mirror circuit)介导的。相比之下,动作形式(如温柔或粗鲁的动作)的神经基础还没有定性。自2015年以来,朱塞佩·迪·切萨雷(Giuseppe Di Cesare)和里佐拉蒂共同领导的研究小组开展的一系列fMRI 实验证实,观察和执行带有活力形态的动作除了会激活顶额叶镜像神经元网络,还激活了一个特殊的脑区——背侧中央岛叶(dorso-central insula, DCI)。该脑岛区的特点是具有镜像机制,这使得表达和理解活力形态成为可能。通过整合来自各种大脑结构的信息,基于主体的情感状态、记忆、动机及潜在奖赏或威胁评估,在协调手部与口部动作的调控中发挥着至关重要的作用。此外,它是负责控制这些动作的顶额叶网络的重要组成部分,可以根据接收到的感觉、内感受(interoception)和情感信息进行调节。

在最近的研究中,迪·切萨雷等人利用动态因果建模(dynamic causal modeling, DCM)确定了人脑在观察和执行带有“轻柔”和“粗鲁”活力形态动作时的信息流方向。根据以往的 fMRI 研究,DCM选定的节点包括后颞上沟(pSTS)、下顶叶(IPL)、前运动皮层(PM)和DCI。贝叶斯模型比较结果表明,在观察动作时,pSTS产生了两股信息流:一股流向IPL,与动作目标有关;另一股流向DCI,与动作活力形态有关。在行动执行过程中,PM产生了两个流:一个流向IPL,涉及行动目标;一个流向DCI,涉及行动活力形态。这一发现提出了一个有趣的问题,即是否有可能通过两种不同的方式来激发活力形态?一种是认知方式(从PM 到DCI),另一种则是情感方式(从DCI到PM)。显然,无论是哪种方式都与艺术作品的审美体验之间存在紧密的联系。

具身模拟使得活力形态的多模态性与艺术体验的多模态性存在重叠。事实上,在日常生活中,我们通过活力形态的多模态性来表达和感知活力形态,如动作、语言、声音和触摸等。书法家则通过艺术的多模态性给我们留下其活力形态的痕迹,如笔法、结字和章法。具体来说,笔法可细化为长短、粗细、走向、藏露、敛纵、轻重、波劲等。结字则可呈现为疏密、收放、向背、欹正、避让、参差、开合、省减、替代、牵丝等。因此,我们有理由推测,在书法审美体验中可以重新表述这种效应。我们通过镜像神经元启动的具身模拟,便能立即敏锐捕捉到这些活力形态中蕴藏的情感状态。例如,徐渭书法作品中“遒媚”风格通过笔锋动力学显现为一种姿态(既是静态的形式也是动态姿势)。我们对这种姿态展示的活力形态的感知,会让我们体验到对方处于特殊情绪中,并随之相应地(大多时候是无意识地)改变行动的节奏,使之流畅并带有力量感,甚至以“遒媚”的眼光审视周遭世界。这意味着通过观察一幅书法作品,我们能够理解书法家表达的情绪或想要在我们知觉中营造的氛围。因此,艺术作品成为艺术家向鉴赏者传达与主题相应的深层情感的一种手段。其结果是,鉴赏者可以感知这些内心状态,从而改变自己的情绪。这意味着艺术是自由表达个人内心状态并将其传达给他人的有力手段。

余论

综而观之,中国书法中的毛笔活动本质上是书写者内在生命的外在身体表达,具有高度复杂的格式塔结构特征。这种书写的格式塔结构是一种关于“行动如何展开”的特殊活力形态。活力形态关乎“方式”,即行动是如何进行的。通过观察社会交流的这一基本组成部分,我们可以同时捕捉他人的内在状态并传达我们自己的状态。在动态的书法过程中,书写者的思想、情绪、态度、意志乃至性格等“活的”生命要素交织在一起,形成了一种超越纯粹动态书写过程(即历时性格式塔)的“共时性格式塔”。经由镜像系统支持的具身模拟机制,鉴赏者与艺术家产生超越时空的移情体验。这种体验不仅是一种情感上的共鸣,更是一种特别的、来自内部的“理解”,使观众能够“读”懂书法作品中蕴含的情感和思想,艺术家与鉴赏者在此“相遇时刻”(moments of meeting)共享活力。

来自具身模拟和镜像化活力形态的神经科学研究数据反映了观察原创抽象艺术作品与通常涉及动作意图理解的大脑皮层激活之间的重要关联。我们可以合理地推测DCI也参与了对书法作品具体细节的编码,将其解释为具有活力的艺术姿态的结果。斯特恩本人已经发现了活力形态与艺术感知之间的联系,因此艺术家的风格可以被视为“活力形态”领域中自发行为的附属品。值得注意的是,当前所有关于理解行动的活力形态及其神经基础的探索都依赖于由实验者发出的认知指令引发的活力形态,或称“诱发性的”(elicited response)活力形态,而鉴赏者对共时性格式塔的艺术作品(如书法作品)的活力共享则来自其内部自发生成的审美体验。因此,未来的实验需要研究传达真实内部状态的情感活力形态,或称“自发性的”(spontaneous response)活力形态。当然,鉴于该领域的研究目前仍处于起步状态,中国书法活力形态的神秘面纱尚待科学家与艺术家联袂探赜索隐,共同致力于中国古典艺术与美学的现代转化以及中西方美学思想的互惠融通。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:莫斌 邵贤曼