摘 要:20世纪60年代的美国极少主义艺术作品,普遍呈现为规则的几何形状,每件作品中的形状不仅数量多还具有特定的组织秩序。形状之间空间距离的抽离与对于建筑构建的模拟使它们单元重复式和规律变化式的组织秩序呈现出高度的构建特征。这不仅是单纯的作品组织形式,也是对建筑构建秩序的象征。

关键词:秩序;建筑性;象征;形状

作者周杰,四川美术学院造型艺术学院油画系讲师(重庆401331)。

极少主义(Minimalism)是一个涵盖范围较广的术语,一般指始于20世纪中期,主要在美国和欧洲的美术、音乐、设计和建筑等领域呈现出来的一种艺术倾向。

20世纪前50年的艺术发展始于19世纪中叶的现代艺术逐渐脱离艺术的再现功能,进而艺术家们开始转向探索艺术本体的形式媒介特点,由此而导致的是一种逐步走向形式抽象的现代主义价值诉求。到20世纪60年代末,极少主义已经成为一种中性风格的标签。不仅如此,极少主义处于晚期现代主义艺术与早期后现代主义艺术交迭的时期,是现代主义艺术向后现代主义艺术转化的关键。这些作品代表了对具象意象和图画幻觉的强烈排斥,并将一件艺术品作为 “物”来定位。弗雷德认为,极少主义艺术“在对实在性(literality)或者物性的兴趣中超越了绘画”。极少主义艺术就是将物性进行了实体化的处理,导致其本身干脆就是实在的形状,从而排斥了具象形象和图像,在形式上回归到了抽象的几何形状。

一、极少主义作品中形状的关系

在进行更深入的讨论之前,必须

其次,一件极少主义艺术作品如果由N个形状构成,则在大部分时候,N都是大于1的。也许关于数量的讨论会被认为是幼稚与无意义的。但是如果从形状数量的角度继续追问,问题便开始变得严肃起来,即为什么一件以“极少”为核心创作理念的作品,不使用一个形状而是用多个形状来构成作品呢?所以,极少主义作品中形状的数量并不只是数字发生变化这么简单。一件由多个形状或组成部分构成的作品,多个形状的总和与单个形状之间构成了“整体”与“部分”两个层级的关系,多个形状之间也存在着同层级之间不同个体在形状、尺寸、位置方面的相互关系。

以上两方面的讨论引申出形状之间的关系问题:既然多个而非单个形状——这一看似违背“极少”语义的创作方式被绝大多数的极少主义艺术家接受并发展出多种不同的组织方式,因此,形状的组织原则就成为探究极少主义艺术的一个关键因素。显而易见,单个形状也就是“部分”之间的关系在不同的作品中有所区别。判断的依据是形状之间的绝对距离。在一部分作品中,每个形状都独立地存在于空间中,除了地面或墙面,与其他的形状保持着一定的距离;在另一部分作品中,形状之间相互倚靠,挤压掉了中间的空间,使之发生物质上的“连接”而非心理上的“连接”。进而可以发现,这些作品中的形状不仅相互保持着距离,还沿着某个或某几个方向在空间中排列和延伸,呈现出具有连续性的聚集状态,形成一个相对稳固的整体形态,具有构建性的特点。

二、形状与位置——极少主义作品中构建性的秩序

(一)构建性的组合——极少主义作品形状的空间排列

因此,对于极少主义作品中形状之间关系的审视,需要考察那些在空间中按照一定规律组织和将多个形状合在一起,排挤掉形状之间的空间,从而组成一个形状统一体的作品中形状之间的组织规律。

在这些作品中,我们以卡尔·安德烈的作品《等价物8》(Equivalent Ⅷ, 1966,图1)作为第一个案例来进行考察。

在这件作品中,安德烈使用了120块砖块,分为两层,以横6块,竖10块的方式整齐排列。每一块砖的形状、尺寸均相同,每一块砖都紧密地放置在一起,排挤掉了形状之间的空间,砖块之间出现了遮挡关系,视所处的位置不同,每一块砖块只能被看到1—3个面,有32块砖甚至完全被遮挡而无法被看见。这样,作品拥有一个完整封闭的边缘线的同时,每一块砖的独立形状遭到了破坏。也就是说,我们无法从寻常的5个视角来观察每一块砖块。因此,我们很难将其视为独立形状的连续体,这迫使我们从另外的视角对这一类型的作品进行整理和归纳。

(二)铺砌与构建——建筑的构建方式

1.单独个体与单独形状的区别

此前,我们讨论了极少主义作品中的形状常以多个而非单个的形式出现,这里就出现了一个疑问,《等价物8》和之后会分析到的《蒙兴格拉德巴赫广场8006号》(8006 Mönchengladbach Square, 1968) 、《凸角堡》(Redan,1964)、《金字塔》(Pyramid,1959)等作品都呈现为一个拥有连续、封闭边缘线的形状,它们看上去均完整且独立,那么我们应该把它们视为单个的形状吗?

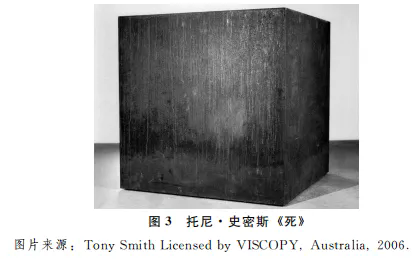

笔者认为答案是否定的,因为我们在考察极少主义作品时,形状是作为最小的单位存在的。这个最小的单位,不仅仅是形状上的最小单位,也是作品的象征系统中最小的象征单位。所以,这些由形状组织排列形成的统一形状(图2)和少数独立的形状的作品(如托尼·史密斯的《死》(Die, 1962),图3)相比,后者显然只是一个体量较大的形状,而前者是由众多体量较小的独立形状构成的。虽然在总体体量上接近,但是实质并不相同,前者是“形状统一体”,后者是“单个形状”。

2.形状之间的排列关系

“形状统一体”的形状组织方式是在二维或三维的空间中实现自身的秩序构建。例如以面的形式展开的组织秩序,便一般拥有多条垂直交叉的轴线,采用平面格子的方式铺展开来,且形状均处于同一水平面,这与地板的铺设方式十分相似。在作品《老城区(阿特施塔特)矩形》(Altstadt Rectangle,1967,图4(a))中,这种格子式的平铺与地板之间的联系便十分明显。

安德烈于1967年在杜塞尔多夫的菲舍尔画廊创作了这件作品。该作品由100块热轧钢构成,以宽5块,长20块的方式直接铺在画廊地板上,覆盖了菲舍尔画廊一个狭窄的矩形空间的整个区域,其尺寸完全符合这个空间的尺寸和场地的轮廓。图4(b)所展示的是这件作品参加其他展览时留下的记录。在随后的展览中,这件作品的组织方式不断随着环境的变化而变化。这些作品充分反映了,艺术家在创作它们时,对于形状的组织方式,是带有强烈建筑意味的“铺设”。

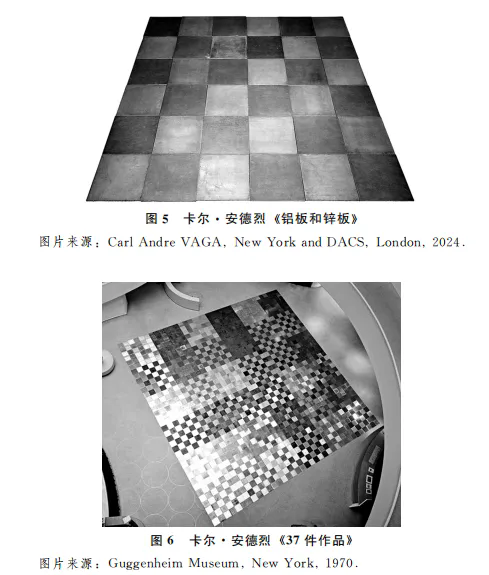

铺砌的特征在另外一件作品《铝板和锌板》(Aluminium and Zinc Plain, 1970,图5)中更为明显,安德烈使用了两种材料不同但尺寸一致的正方形金属板材,铝板和锌板各18块,交错构成了一块单边均为6块金属板的正方形作品。由于铝板和锌板金属材质的不同,所呈现的颜色、亮度和光泽均不同,使得作品呈现出典型的交错的格子状马赛克花纹,这种形式具有极强的装饰性,在建筑上作为装饰可追溯到古希腊时期,这就使得作品具有了一定程度的装饰性。但是,安德烈对这种建筑性的装饰特征似乎并不避讳,而是在更多的作品中采用了这一形式,如《37件作品》(37 Pieces of Work, 1969,图6)。这就使得他的金属板除了地板式的平铺以外又增加了一层和建筑的直接呼应。

安德烈1970年在古根海姆博物馆展出的两件作品《井》和《金字塔》的组织方式与“铺设”的方式不尽相同。以《杆》(Lever,1966,图7)为参照对象,很明显,《杆》采用了“铺”的方式,将137块砖连续、整齐和水平地直接铺陈在展厅地板上。而《井》不同,这件作品由28块木料构成,由图片可知,木料均匀地分为7层,每层4块。每层的4块木料相互之间首尾相接,相邻的木料呈90度垂直,共同构成一个四面边长相等的方体。同时由于木料的长度远大于其宽度,所以这个7层的方体事实上是中空的,其形式与“井”十分类似。标题为《井》,应该也是缘于此。

同时,值得注意的是,在垂直方向上,木料的位置与组织并没有采取《等价物8》中上层的砖块与下层的砖块完全对应的放置方式。在这件作品中,每一层的任意两块木料的首尾相接处,均在垂直方向上对应着相邻一层木料的长边。这事实上是采用了建筑施工中常用的砌合方法。同样的砌合方法也出现在了《凸角堡》(图8)中,这件创作于1965年的作品由现成的标准12×12英寸木料建造而成,艺术家通过将木块以五个不同的直角联锁而建造了一个“之”字形的墙。与《井》不同,这件作品的两端并没有使用切割或使用较小的木块在垂直方向上进行填补,而是采用了一个明显的开放式结构,就好像为进一步的联锁单元做好了准备。如果说《杆》《等价物8》等作品更倾向于“铺”,这种交错的砌合方式从另一方面体现了建筑砌体结构的特征。

(三)框架与模块——空间上的自由重复

如前所述,卡尔·安德烈通过在空间中垂直和水平地放置形状,模拟了一种建筑式的构建秩序。而另一位极少主义艺术家索尔·勒维特则将这种在垂直和水平方向上的组织更进一步,发展出一种纯粹的垂直与水平方向的交织结构。

1.垂直和水平的框架——模块、重复

勒维特称他的作品为“Modular”,意为“模块化的、有标准组件的”。每一个模块以正方体的12条边为参照(如图9),他用粗细完全相同的材料,沿着垂直和水平方向构成一个形状简单的正方体“框子”。勒维特认为,“当一个艺术家用到多模块复合方法时,他通常会选择简单、易用可用的形式……事实上,最好刻意地让最基本的元素无趣,这样它才能更容易的变成整个工作的本质部分。用复杂的形式作为基础很容易扰乱整体感”。索尔·勒维特:《索尔·勒维特谈凯奇,激浪派和极简主义》(上),郝经芳、王令杰译,《美术文献》2014年第1期。因此,在勒维特的作品中,每一个最小的模块与整体作品之间只有“模块—模块组”的构成关系,整件作品就是基于众多模块构成的一个模块统一体。

2.开放的结构——潜在的无限

勒维特的模块并不是使用同样形状的模块进行堆砌,这和安德烈的《等价物8》中的砖块有本质的区别。从形式上看,安德烈的作品中,每一块砖都是一个独立且拥有完整封闭形状的个体,而在勒维特的作品中,一个基本模块的12条边中,至少有4条是与相邻的模块共享的。这就使得每一个模块都不能脱离相邻的模块而独立存在,也使得这样的模块必须以模块组的形式存在,并依靠不断重复,在空间中延续。如此,这种在垂直和水平方向上的不断延伸就形成了一个没有明显边界限定的系统,这个系统基于单一的构建秩序,并具有潜在的无限延伸的可能性。在呈现为开放性结构的同时,由于每个模块与相邻的模块存在共享关系,这样就保证了模块与模块的连续性,使作品呈现为一个整体的构建。

3.垂直与水平的延伸——建筑的形态

在作品《五个模块结构》(Five Modular Structures,1972,图10)中,勒维特将他的白色木制模块以5个单元的形式进行展示,虽然5个单元中模块的尺寸一致,但每个单元是相互独立的且每个单元的形状各不相同。

另外,就形状的性质而言,安德烈的砖块是工厂生产的建筑材料,属于现成品的范畴,而勒维特的框子则是艺术家使用条状材料通过在垂直和水平空间上的穿插,形成重复、连续的模块,并努力在垂直和水平方向上延伸。从建筑的角度来看,这种在水平和垂直方向上的抽象概括,以类似现代框架结构建筑的方式构建形状,也可以被视为对现代框架建筑的隐喻。

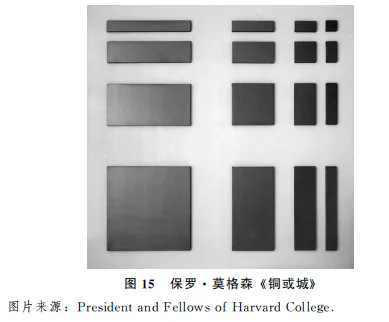

4.空间上的自由延伸——城市的构建

总的来说,这一类具有构建特征的作品几乎都不约而同地使用了相同尺寸和材质的形状,在保持形状之间一致性的基础上,强调形状之间的结合关系。在这一类作品中,艺术家排除了“变化”的因素,以完全相同的形状单元,着力于探索材料之间“结合”关系的可能性。

三、垂直与水平的构建——极少主义作品所象征的建筑构建方式

在这些具有构建特征的极少主义艺术作品中,形状之间通常采用并置与交错的手法,或是在形态和体量上重现、模拟建筑构件或整体形态。总的来看,在这一类作品中,材料的组织秩序主要分为单元重复式组合和规律变化式组合两大类。

1.单元重复式组合

这种单元重复式组合的构建方式在勒维特这里被发挥到了极致,由于他使用的构建模块是规整的正方体,使得这些模块在一个三维的坐标系中沿着x、y、z轴的三个方向均保持了完美的平行关系。这就使得他的模块组合在空间中获得极大自由的同时保持了严整的规律。

2.规律变化式组合

在另外一些作品中,形状的组合规律表现为最小形状单元之间的交错与变化。与刚才提到的形状之间在空间中的平行关系不同,这种组合方式形状之间往往采用了一种非平行的组合方式,并且按照一定的规律进行变化。比如在安德烈的作品《井》中,共有7层木料,每一层为一个组。每组的4块木料,以垂直相交的方式首尾相连,在水平的方向上形成一个4块木料共同构成的正方体中心点旋转的形状结构。同时,在7层木料,也就是7个组之间,相邻的两个组呈现出完全相反的旋转方向。具体来说,假设顶部的那一组木块是沿着逆时针方向旋转,则7组木料构成了一个“逆时针—顺时针—逆时针—顺时针—逆时针—顺时针—逆时针”的结构变化规律。

由于极少主义艺术家采用的原材料几乎都是几何形,放弃了表面或结构上浮华的装饰,使得作品整体呈现出明显的几何特征。这与20世纪30年代以来受欧洲建筑风格和包豪斯思想影响的美国的“国际主义风格” 第二次世界大战之前在欧洲诞生的现代主义设计思潮,经过在美国的发展,成为战后的国际主义风格。国际主义风格首先在建筑设计上得到确立,具体特征是采用“少即是多”的原则,强调简单、明确的形式,强化工业特点。到20世纪六七十年代,这种风格广泛影响了世界各国的建筑、产品和平面设计。形成了很好的呼应。

总的来看,极少主义艺术家对于形状的组织秩序呈现出很强的构建性秩序,其主要分为单元重复式组合和规律变化式组合两大类,形状之间空间距离的抽离加之几何形的材料与建筑的几何化遥相呼应,以及颇有暗示意味的作品命名,使作品具有了很强的建筑特征。这不仅是单纯的作品组织形式,也是对建筑构建秩序的象征。

(本文注释内容略)

原文责任编辑:曲康维