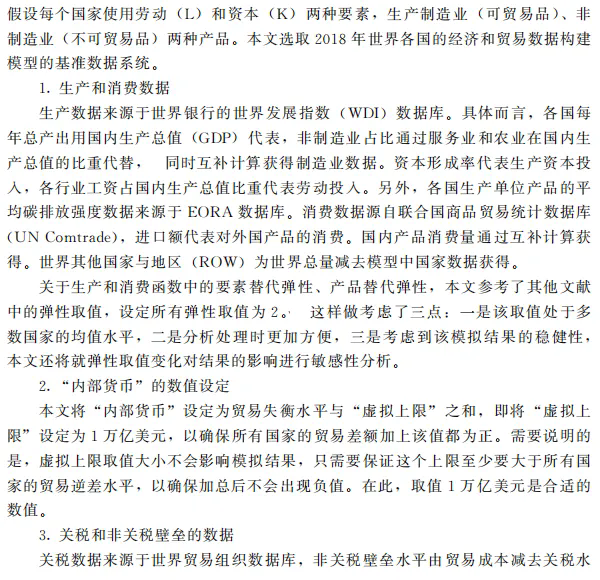

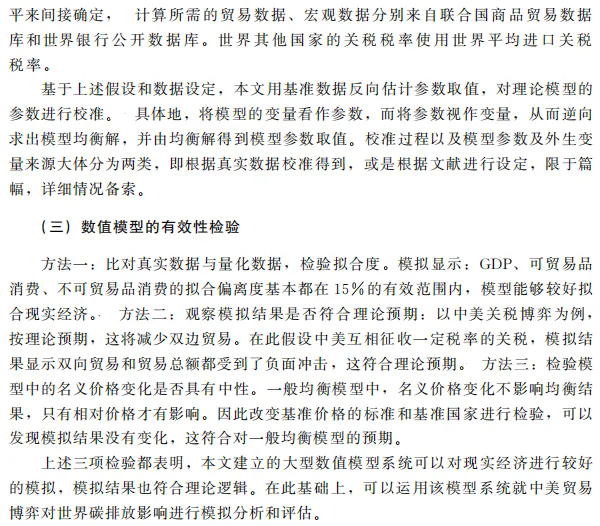

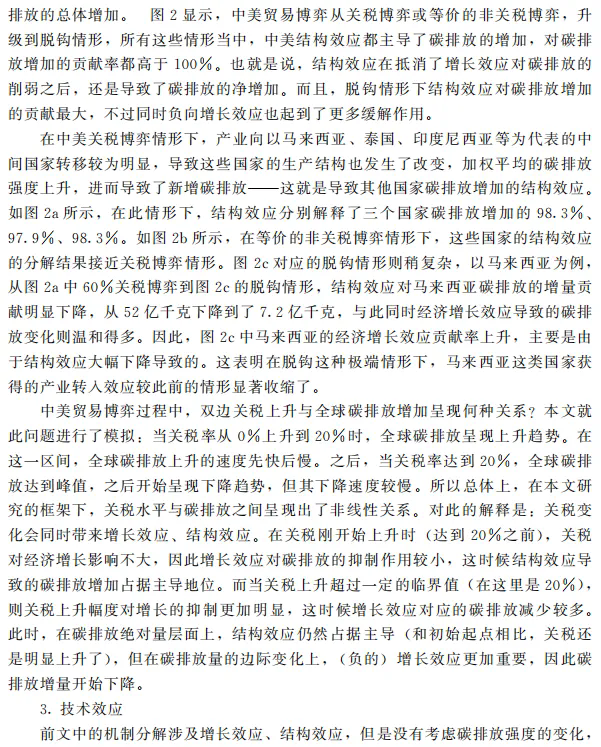

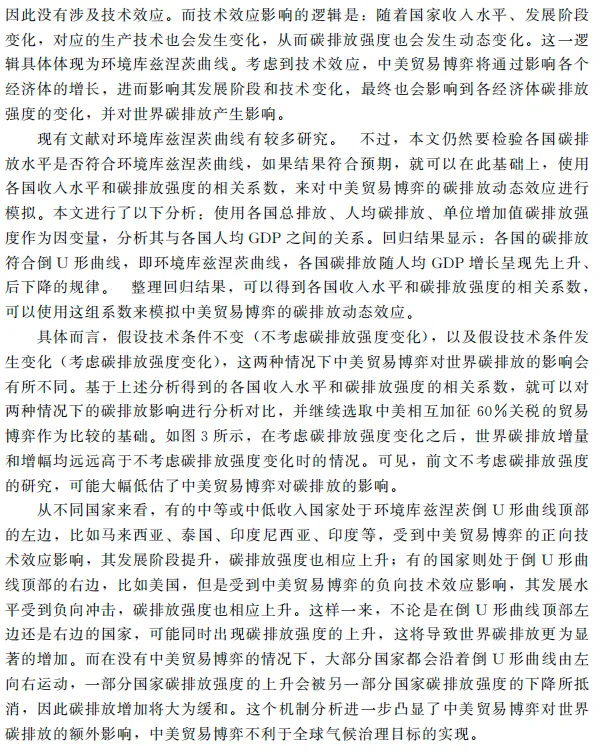

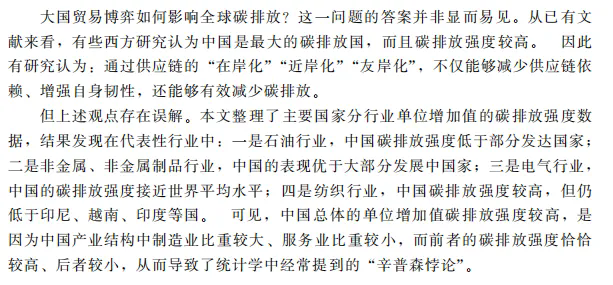

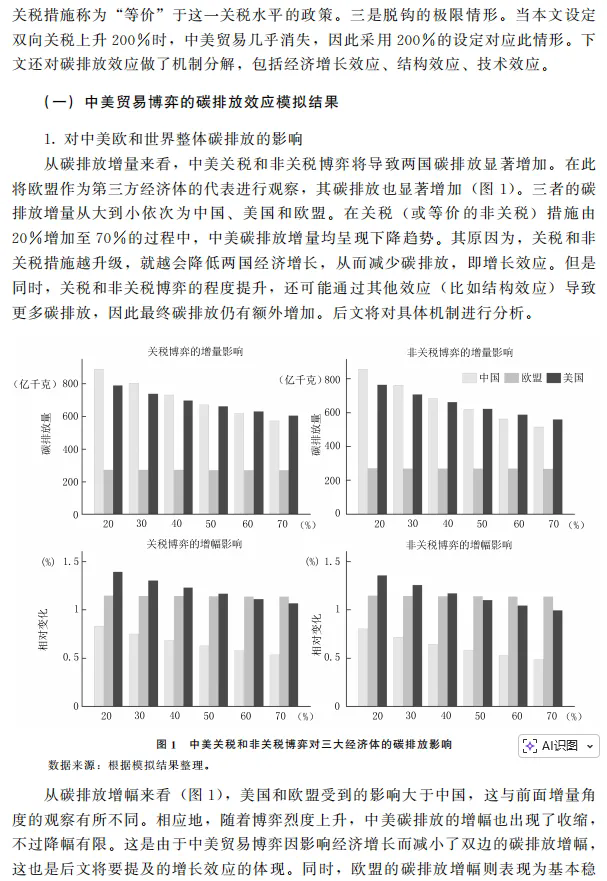

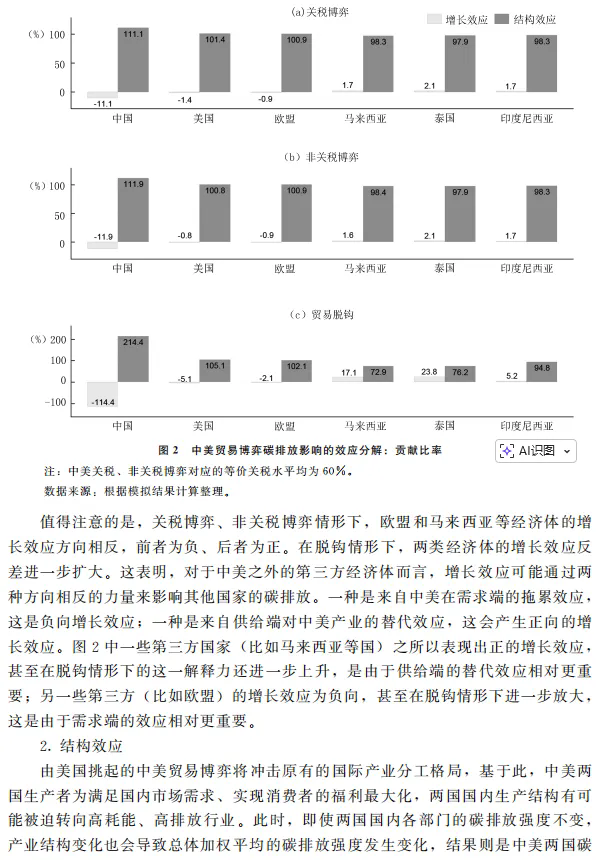

摘 要:气候变化是全球性挑战,但是大国博弈给全球气候治理蒙上了阴影,尤其是由美国挑起的中美贸易博弈可能导致世界碳排放增加。聚焦于该问题,将碳排放和贸易博弈行为纳入全球一般均衡模型中进行研究,结果发现:美国挑起的中美贸易博弈因抑制增长减少了碳排放,但其结构效应增加了更多碳排放。基准情形下,中美相互征收60%的关税将使世界碳排放增加约4.1亿吨。若考虑环境库兹涅茨曲线所对应的技术效应,则其对世界碳排放的影响将更严重。因此,由美国挑起的中美贸易博弈是增加世界碳排放的“污染”型竞争,各国应重新审视大国博弈对全球治理失灵带来的影响,并将构建“绿色大国关系”作为改善全球气候治理的关键。

关键词:中美贸易博弈;关税博弈;非关税博弈;碳排放;全球气候治理

作者徐奇渊,中国社会科学院美国研究所研究员(北京100732 );李春顶,中国农业大学经济管理学院教授(北京100083);李萌,上海交通大学环境科学与工程学院副教授(上海200240)。

一、问题的提出

气候变化是世界各国共同面临的重大挑战。联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)评估显示,21世纪末全球气温升幅可能超过1.5℃,甚至2℃,这将导致极端气候事件加剧、生态系统退化以及社会经济损失显著增加,并给全球经济、环境和社会带来深远负面影响。气候治理与气候合作已成为国际社会的广泛共识。以《京都议定书》和《巴黎协定》为代表的国际气候协议,为全球气候治理设立了明确的法律框架和行动指南。然而,美国总统特朗普第二任期刚刚开始就再次宣布退出《巴黎协定》,全球气候治理因此受挫。

但是,应对气候变化仍是全球治理的重要议题,气候变化的依据不断得到科学证实。国际社会普遍认为,全球变暖是一个严峻的现实问题,需要立即采取行动以避免不可逆转的环境灾难。2024年11月底,第29届联合国气候变化大会在阿塞拜疆巴库举行,全球近200个缔约方打破了多年的谈判僵局,达成了“巴库气候团结契约”,就2025年后气候资金目标及相关安排达成一致,体现了各国共同应对气候变化的坚定决心。由此可见,美国特朗普政府退出《巴黎协定》虽削弱了全球气候治理的努力,但并未动摇应对气候变化作为全球治理重要议题的地位。对中国而言,应对气候变化更具重要意义。一方面,美国缺席应对气候变化,凸显了中国在参与、引领气候治理中的重要作用。另一方面,积极引领应对气候变化与中国高质量发展目标高度契合。多年来,中国大力发展新能源和节能环保产业,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。《中国应对气候变化的政策与行动2024年度报告》显示:中国新能源装机规模连续多年稳居世界第一,约占全球的40%,是美国、欧盟和印度之和。近些年来,中国在新能源汽车、光伏产业、风能产业、氢能产业以及储能技术等领域取得了显著的发展成就。这些努力不仅有效减少了碳排放,还推动了产业结构的优化升级,提升了国家能源安全水平。

需要特别强调的是,特朗普政府不仅通过退出气候协定直接影响全球气候治理,而且其挑起的中美贸易博弈亦将对全球碳排放产生负面影响。以中美为例,2018年美国政府率先对中国大规模加征关税以来,中美经贸关系持续紧张。在2018年至2019年第一轮中美贸易博弈当中,中美加征关税累计覆盖4500亿美元的贸易流。此后美国政府还将中美贸易博弈扩散至技术、投资等多个领域。2025年初,特朗普再次上台后,又对中国、墨西哥、加拿大和欧盟等多个经济体发起新一轮关税战,其中4月9日、10日分别宣布将对华总体关税税率累计提升至145%。中方多次坚决反制,推动美方不得不重回谈判桌。2025年5月12日,日内瓦经贸会谈的联合声明发布后,中美双方关税有大幅下调,但仍显著高于此前的水平。作为全球价值链当中的两个核心,中美两国贸易博弈的影响不仅局限于两国经济,同时也在全球层面对经济、贸易、生产和碳排放格局产生重要冲击。这种冲击不像特朗普政府退出《巴黎协定》那么直接,但是其巨大影响同样不容忽视。

已有研究显示,由美国主动挑起的中美贸易博弈有可能通过多种机制导致世界碳排放额外增加。从进口国来看,加征额外的关税,尤其是对光伏等新能源产品加征关税,会导致应对气候变化的成本上升,从而导致碳排放增加。从出口国来看,有的企业原本可以高效、低碳地生产一些产品,但是关税壁垒上升可能导致其转向其他产品的生产,甚至可能被迫选择生产碳排放强度较高的产品,从而增加碳排放。从第三国来看,贸易博弈也会导致全球产业链重构,生产国企业为规避较高关税将选择搬迁到其他低成本的国家,而这些国家往往也是环保标准较低的国家。因此,由美国挑起的中美贸易博弈可能会延缓全球应对气候变化的进程,使得气候治理不得不让步于大国博弈。还有一类文献使用量化空间模型探究了贸易政策对全球碳排放的影响。除此之外,大国贸易博弈还会通过“近岸外包”、“友岸外包”、产业转移、经济结构变迁等机制给全球治理带来更多挑战,甚至引发更广泛的全球治理失灵。但相关研究未将其重心落在大国贸易博弈对气候治理的影响上,未能探索大国贸易博弈与全球气候治理失灵之间的关系。

基于此,本文尝试构建涵盖中美贸易博弈与碳排放行为的一般均衡模型。具体而言,模型分析涵盖了关税博弈和非关税博弈,前者是指通过对商品加征关税等方式展开的对抗,后者是指通过技术标准、环境规定、配额管理、海关程序、政府采购政策等非关税手段进行的对抗。在此基础上,本文将提供一个分析大国博弈对全球气候治理影响的新视角,即一个融合了国际贸易理论、环境经济学以及政治经济学等多个学科视角,全面分析大国间贸易政策关系如何影响全球气候治理的新框架。

二、理论模型、数据与参数校准

三、模拟结果和机制分析

结语

在地缘政治持续紧张的背景下,大国博弈已成为深刻影响全球治理、塑造全球政治经济格局的关键因素。本文通过分解经济增长效应、结构效应和技术效应,揭示了关税政策工具如何具体作用于全球碳排放,从而揭示了大国间的政策互动如何对全球公共利益产生广泛影响,为政策评估与讨论提供了更为准确的理论依据。

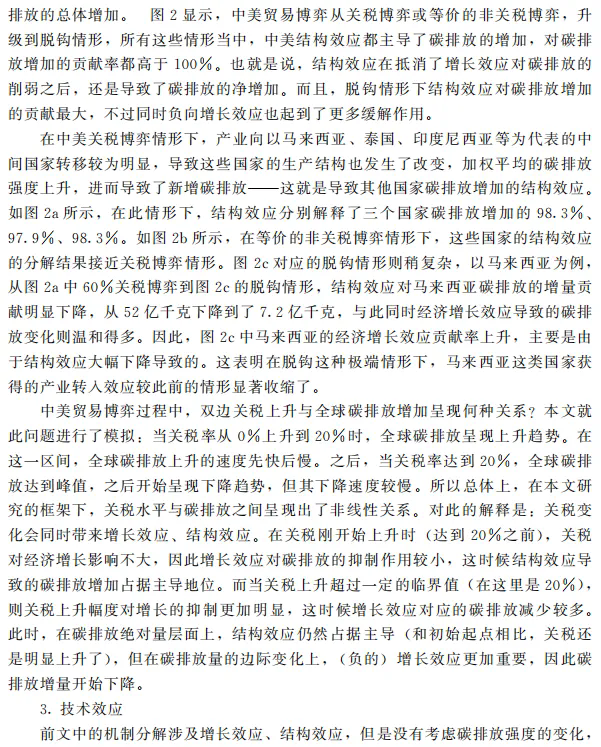

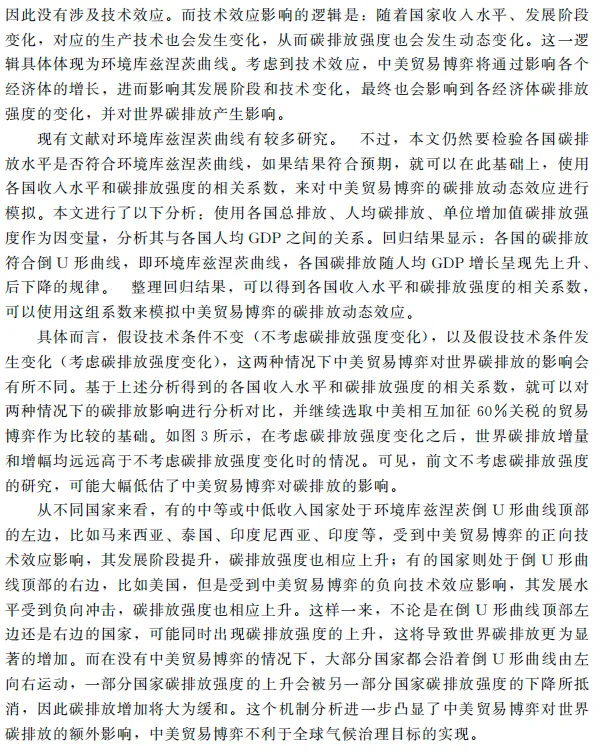

研究结果表明,由美国挑起的中美贸易博弈将增加碳排放。从实证分析结果来看,引力模型和双重差分模型均表明,中美贸易博弈导致了其他国家总体上碳排放的增加,尤其是在美国对中国产品加征关税幅度较大的行业,以及相对于中美之间平均关税率更低的那些国家。从一般均衡模型的模拟来看,中美贸易博弈将通过经济增长效应、结构效应、技术效应对世界碳排放产生影响。不考虑技术效应的情况下,以中美对所有商品相互征收60%的关税为例,世界碳排放将增加约4.1亿吨,增长约1.2%,相当于1.65亿辆汽车(1.6升排量)行驶1万公里的碳排放总和,或相当于瑞典2021年的碳排放总量。这将拉低世界碳减排目标5.0%。如果进一步将环境库兹涅茨曲线纳入模拟框架,考虑碳排放强度变化的技术效应,则中美贸易博弈将对世界碳减排造成更严重的不利影响。

此外,本文还揭示了中美贸易博弈对世界碳排放造成负面影响的机制。具体来说,在中美贸易博弈的情况下,关税和非关税等保护措施迫使企业根据政治逻辑来重新布局供应链,而不是根据经济逻辑或应对气候变化的逻辑,这会恶化资源配置,并导致一些企业可能从中美两国迁出,转移到一些生产过程碳排放强度较高的国家。与此同时,中美两国的企业本身还有可能转向较高碳排放的生产结构。

基于上述分析,各国应重新审视大国博弈对全球治理失灵的影响。谈到大国博弈对全球气候治理产生的负面影响,一般都会注意到大国气候政策对全球气候治理机制的直接冲击,但往往忽视大国的非气候政策对全球气候治理产生的显著影响。回顾拜登政府在对华政策上提出了“合作—竞争—对抗”的“三分法”,试图将合作氛围限定在特定领域之内。其中,在应对气候变化领域,拜登政府明确表示积极寻求与中国合作。然而,在经贸领域,拜登上任后仍维持着此前对中国商品加征的关税。本文的研究表明,面对中美关系的复杂性,简单地通过“三分法”框架来处理大国关系违背了事实逻辑,甚至自相矛盾。拜登政府在关税领域的对抗政策,实际上破坏了中美在气候领域的合作成果。碳排放增加是大国博弈外溢的结果之一。因此,应避免使用简单的“三分法”来处理大国关系,以及由此导致的全球治理在更广泛领域的协同失败。

基于此,本文认为,构建“绿色大国关系”才是改善全球气候治理的关键。绿色发展和应对气候变化是关乎人类前途命运和世界发展方向的重大问题。在过去,绿色发展更多是企业、环境部门的责任,或者从外部效应、公共产品的视角来看,一般更多把绿色发展看成各国政府的公共政策目标之一。基于该理念,过去人们往往关注国与国之间狭义的绿色发展合作,而没有关注到大国之间在贸易等其他领域的对抗冲突可能会干扰、破坏绿色发展合作,也没有注意到大国之间在其他领域的合作可能更好地推动绿色发展。因此,实现绿色发展不仅仅要强调发展绿色技术、制定环保标准和国际规则,还应积极倡导构建“绿色大国关系”,即以绿色可持续发展为导向的大国间的广泛合作模式。就全球气候治理而言,所谓的“广泛合作”,除了狭义上的促进低碳经济转型、加强环境保护、制定相关的国际规则之外,还包括摒弃其他可能损害这一目标的破坏性做法,如大国间加征关税、限制新能源产品的贸易等。这些大国间对抗和冲突的破坏性做法,不属于气候治理的狭义范畴,但同样会破坏全球绿色可持续发展。基于“绿色大国关系”的概念,可以从更广泛的视角来进一步阐述人类命运共同体理念,强调维护多元稳定国际经济格局在经济含义以外的重要性。这一概念不仅适用于中美关系,而且适用于更广泛的双边、多边关系。

值得一提的是,已有研究没有系统地分析贸易博弈(关税战)与全球碳排放之间可能存在的关系,而本文则强调了这一视角。从长期来看,这一新认知将有可能反过来影响到大国贸易博弈的行为选择。

〔本文注释内容略〕

原文责任编辑:吕佳 汪书丞 责任编审:张萍