引言

国家征税并提供公共物品的能力,对于一国长期经济增长和政治发展至关重要。而国家作为多层级组织,政府间关系也会影响国家通过各级政府实施政策、动员资源以及财政汲取的能力。因此,国家财政能力不仅涉及政府作为一个整体如何获取财政收入,还涉及政府内不同层级间收入与支出的组织方式与权力关系。在这两个维度,中国的清代时期(1644—1911)与欧洲近现代集中化财政国家的兴起形成了鲜明对比。近年的经济史研究普遍认为,前现代中国的财政汲取能力低于同时代的欧洲国家,且在面对近现代化的挑战时缺乏扩展性和适应性。与此同时,清代的中央和地方财政关系体现为一种“双轨财政体制”,即在高度集权管理的法定“预算内”收支的正式体系之外,存在一个由各种法外税费构成的“预算外”地方非正式财政体系。虽然在这种双轨财政体制下,定额化的“预算内”收入基本可以满足相对稳定的“预算内”财政需求,但其不透明、分散化、碎片化的地方“预算外”经费体系,阻碍了国家财政能力的提升,降低了国家的资源动员能力和宏观调控能力,弱化了中央对地方官僚的监督控制,更滋生了官员腐败。本文的主旨不仅在于解释清代中国以税收的国民收入占比来度量的狭义的“国家能力”低下,还试图解释这一时期的国家为什么不能通过财政合理化改革建立稳定的政府间财政关系。

历史学者围绕清代财政制度中法定和法外两套体系的运作,已积累了丰富且细致的研究成果,但对于以下问题仍有待回答:双轨财政体制存在明显的缺陷,却为何得以长期存在?清朝曾试图推行将双轨财政“并轨”的改革,旨在将地方法外税费纳入正式化的“预算管理”,可为什么始终未能建立一种稳定的、正式化的、权责清晰划分的政府间财政分权?其对前现代中国的财政能力以及国家财政治理产生了什么影响?既有史学与社会科学文献指出了地理因素的重要性。在通信和交通技术不发达的前现代社会,国家搜集和处理信息的能力受疆域广大和地方多样性等地理因素制约。然而,信息和监督成本无法解释为什么双轨财政普遍存在于全国各地,甚至突出表现在离中央和省会较近的地区;地理因素也无法解释为什么地方政府的行政开支也由各种法外税费支持。此外,清代大部分时期缺乏地缘政治压力,中央政府缺乏财政集权的动力,也被认为是双轨财政体制产生和延续的一大原因。但这无法解释为何在晚清严峻的地缘压力下,双轨财政体制不但没有被根除,直到宣统财政清理前的半个世纪,其范围还在不断扩大。也有学者提出基于思想意识形态的解释。明清易代之后,统治精英基于明朝亡于加派的历史认知形成了保守主义的意识形态,他们坚持正式税收上“永不加赋”的原额主义原则,使税收规模不能随人口和物价变化而扩张,从而地方政府不得不依赖“预算外”收入。然而,财政保守主义意识形态无法解释统治者和官僚集团对地方法外税费为什么名义上禁止但又实际默许其存在。

基于对清代财政史的制度分析和实证研究发现,可以提出一个新解释:双轨财政体制之所以形成和存续,一个重要原因是缺乏对上级(中央)政府的制度约束,因而中央将下级(地方)非正式财政纳入正式预算管理,使地方拥有稳定且清晰划分的财政权力,是一种不可信的承诺。由于缺乏正式的制度约束上级政府的机会主义行为,一旦地方政府的非正式收入显性化,纳入透明化、集中化预算管理,就易成为上级侵蚀攫取和摊派支出项目的对象。面对这种自上而下的攫取,基层政府为弥补收支缺口,一方面征收新的法外附加税,另一方面挪用中央政府在地方储备造成亏空,进而损害国家财政能力。反过来,正是因为中央政府缺乏承诺能力,其对下级的不透明“预算外”收入需要在一定程度上保持默许态度,而并不加强监督控制,才能维持地方政府运转。双轨财政体制作为一种“次优”状态,构成了清代中央和地方政府博弈下的长期“制度均衡”。另外,这种“摊派财政”实际上成为清政府面临应急财政压力时的非正式融资工具,从而替代了国债这种更为高效但需要投资政府信用制度的金融工具。

稳定的财政分权制的必要条件之一,是各级政府权力的制度化分配。在清朝的集权官僚制下,中央(及上级)政府不受制约的专断权力使其缺乏承诺能力,进而倾向于干涉和攫取下级政府。结合相关实证研究,还可以进一步探讨权力的制度化分配对于地方政府财政自主度、中央和地方政府预算约束硬化、统一法治和共同市场等政府间财政关系问题的影响。因此,从动态博弈的可信承诺问题这一视角,分析清代中央与地方政府财政关系及其博弈机制,或能为理解古代财政体制提供一个新的解读。

一、双轨财政体制:历史与理论

清朝的大部分时期并存着两种迥异的财政制度,这种混合共存状态可称之为“双轨财政体制”。在“正式轨”上,清朝建政之初就在户部主导下对各省府州县的赋役全书进行了统一编纂修订,并将其编制权限从各省完全收归户部,赋役全书可视为具有预算性质的、量化核算统一管理的政府收支计划。清代的奏销制度,结合考成、“冬估”、“春秋拨”的解协饷制度以及库藏制度,构成了一种实质上接近财政预决算性质的制度。中央政府得以对以土地税和漕粮实物税为主的法定财政,实行严格的集中化管理,可视为“预算内收入”。“预算内”的法定(经制)财政收入,近乎没有地方政府的份额。绝大部分正式法定税收上缴中央政府(“起运”),地方政府只能从中分享少量的“存留”部分(约20%),其收支有定额并受户部的奏销制度管理。而且,地方政府对这部分留存银的支出并无自主决策权,每笔开销均有“例”,每种款项均有“定额”,只能按户部经制规定,用于履行地方驻军、驿站交通等两类全国性公共物品以及少量官员俸禄等固定的支出责任,剩余部分远不足以满足地方政府的基本行政和公共物品支出。

在“非正式轨”上,州县级政府(清代政府的最低层级)征收各种名目、没有定额的附加税费和差徭科派,用于本地的各项常规和非常规行政支出,包括州县衙署人员的薪酬、没有被正式税收涵盖的地方公共物品支出。同时,州县政府还从中上缴一部分“规礼”(如陋规、规费、额规)给各上司衙门,以资助上级政府、省级政府的办公经费,上级官员的私人收入也混杂其中。此外,上级政府时常将本级支出、筹款责任摊派给下级政府。各类附加税、规费、摊派构成的非正式经费由县府省各级地方官员支配,形成了实质上的地方财政。其收支运作极度分散化且脱离于预算之外,既不透明又无监管,以致中央政府对各级政府的实际收支情况难以掌握,其中相当一部分非正式税收落入各级官吏的私人腰包。这类非正式的“预算外”财政的整体规模,根据清代不同时期的材料和数据粗略估计,相当于国家正式财政收入的50%—80%甚至更多。

双轨财政体制在各级政府间制造了多重扭曲。首先,由于高度依赖下属上缴的规费,上级官员自然会默许下属私征“预算外”税费。如果中央政府无法通过省级官员监督地方和基层官员,其权威和控制力就会受到损害。其次,地方政府法定常规财政经费长期不足,对其治理能力造成不利影响。最后,地方官员时而挪用中央正项税收或国库款项,导致中央正式财政收入亏空。他们也可能虚报或夸大自然灾害和作物歉收情况,迫使中央政府经常性减免税收。而名目繁多的各种非法附加税,在用于地方和省级政府的日常行政开支后,往往被各级官吏私分贪腐。因此,各级政府用于应急支出的机动储备资金长期不足。

(一)疆域和地方多样性

广大的疆域和多样性被认为是双轨财政体制产生的根源。Sng认为,在前现代的交通和通信技术下,疆域越大,监督贪腐的成本越高,加上民众能承担的总税负(正项钱粮和附加税费之和)不能超过某个限度,因此,一个理性的君主只能选择“轻徭薄赋”,而容忍地方代理人征收苛捐杂税。作为证据,他发现,距首都距离越远的地区,人均的正项钱粮越低、单位面积的行政单位密度越低。周雪光强调了地方政府灵活性的重要性。他认为,双轨财政是为了解决一统化的中央权威体制与有效治理间的矛盾和张力。前者要求僵化和基于规则的正式制度,势必无法在“帝国的辽阔疆域、多元民族构成、不同区域在经济、文化、社会组织上的千差万别”的情况下实现有效治理,从而要求非正式制度以因地制宜的方式予以灵活性补充。类似的,周黎安提出的行政发包理论把疆域尺度和地方多样性造成的信息不对称作为前提,认为中央政府因为搜集信息之累,而将行政任务逐级发包给地方政府。结果,中央政府的收入定额化,不再根据税基变化而调整,而地方政府获得剩余索取权,成为事实上的包税人。

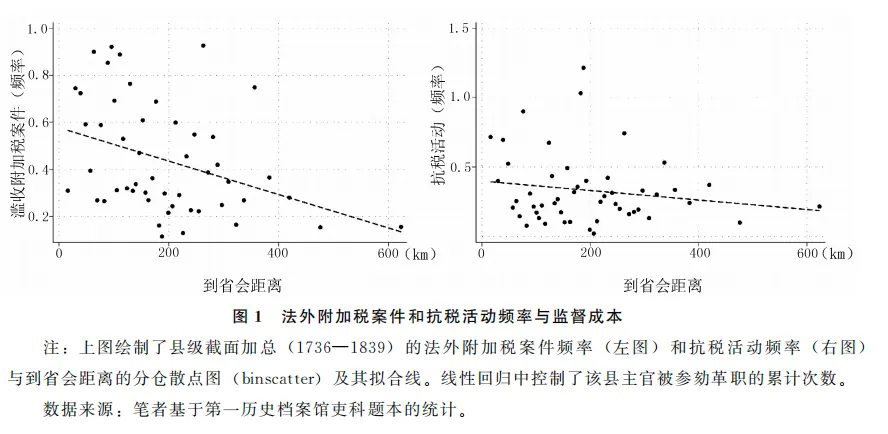

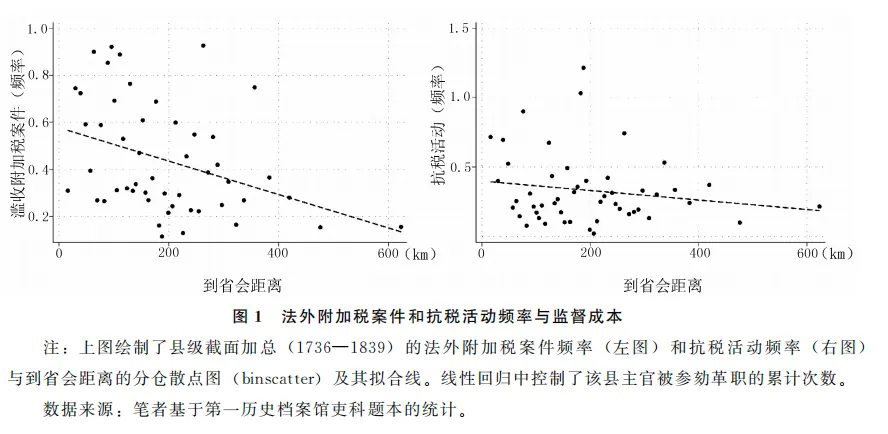

然而,信息和监督成本无法解释双轨财政体制的几个重要特征。首先,如果疆域广大和地方多样性是造成双轨财政的主要原因,地方政府的“预算外”收入应在距离省会最远的边陲地区最为突出,但经验证据表明,地方政府名目繁多的“预算外”收入普遍存在于各地。若以滥收附加税引发官员查处的案件频率度量各县法外附加税的流行程度,从图1可以看到,即使控制住实际监察力度的差异,附加税案件的数量反而在监督成本更低的县更多——“预算外”收入与到省会的距离负相关。法外附加税泛滥的另一面是更高的农民税负,可能激发更多的抗税活动,但抗税活动也并非更多发生在监督成本更高的地区。另外一个值得注意的现象,是腐败的“灯下黑”。就陋规而言,京官和笔帖式也能从“平余银”中获取不菲的收入。其次,地理因素无法解释地方政府的行政开支主要由“预算外”收入维持这一事实。外部性较低的地方公共品本应由地方政府列入预算支出,因为这些公共品具有较大的跨地区异质性,地方政府可以利用本地信息优势以更高的效率提供。而基础行政运转开支的年际波动较小,完全可以在“预算内”收入里划拨足额的经费。然而,在清代大部分时期,从省到州县的行政开支,大部分由“预算外”收入支撑。最后,上级政府对州县的监察失效,主要因为其开支依赖下属上缴的“预算外”收入因而缺乏有效监督的激励。事实上,为了解决监督问题,雍正建立了密折制度,授予部分高级军政官员跨过督抚直接向皇帝秘密奏报。然而,亏空正项、浮收勒折、捏灾虚报等现象并未得到有效遏制。

(二)地缘政治压力

在15—19世纪的欧洲,随着战争规模越来越大、战争成本越来越高,主要国家的财政集中化程度越来越高、财政收入占经济总量比重越来越高。而清代前中期,清政府通过军事、政治、宗教和经济手段实现了东北、西北和西南的边疆整合,战争频率大幅降低。随着1759年准噶尔被平定,历史上长期困扰中原农耕王朝、来自游牧民族的军事威胁相对缓解。清代统治者面对的外来军事压力不再与日俱增,中央政府的财政支出(特别是军事支出)有波动而无长期上涨趋势。因此,统治者可以把正式税收定额化,用于军饷和官俸等相对稳定的支出,结余部分用于粮储、治水和赈灾。利用官僚组织对财政资源的集中协调和地方精英对本地信息的提供,清政府在相当长的时期维持了较为高效的粮食仓储和赈灾制度。另外政府还通过捐纳、报效和地方临时性摊派等非正式财政手段,作为应对支出波动和风险的补充。

如果缺乏地缘政治压力是双轨财政体制得以延续的原因,那么晚清的内忧外患应促使清政府迅速转向财政集中化预算管理:通过对间接税的征收扩大税基,在金融机构汇兑收支,并以此为抵押发行短期和长期债务,最后建立国家银行以管理国家的债务,并发行统一货币。相应地,地方政府的“预算外”收入被取消,中央政府掌握收支信息而增强宏观动员能力。然而,上述理想中的财政金融改革只是部分地发生了。由外国籍税务司管理的洋关税实现了较透明的税收分成,但厘金的收支实际上仍是灰色的“预算外”状态:地方政府向中央政府上报一个几乎冻结的收入数字,但隐瞒了大部分自收自支的真实数字。此外,尽管晚清票号网络的发展和电报的建设,使财政收支的集中统一化汇兑在技术上完全可行,但这一目标在晚清从未实现,几次发行公债的尝试也基本上归于失败。总体来看,在晚清地缘政治压力较大的环境下,双轨财政体制却进一步强化。直到宣统年间,度支部才强力开展了财政清理运动,各省隐匿收支绝大部分上报,但也由此激化了中央和地方政府间矛盾。因此,缺乏地缘政治压力并不能完全解释双轨财政的产生和延续。

(三)财政保守主义意识形态

在清朝的绝大多数时期,统治精英坚持“轻徭薄赋”的思想,清政府坚持正式税收的“原额主义”原则,土地税的总额几乎冻结在一个固定水平,“永不加赋”被视作清朝的祖宗家法。张泰苏提出了一个基于朝代竞争的因果机制:清代之前的统治者在加税时主要面临天命观的道德约束,而明亡于三饷加派的教训如此深刻,为重税会导致民变和政权覆亡提供了鲜活的例证,清初“士大夫官僚的世界观迅速趋向于小政府主义”。在财政保守主义的价值观和信念结构下,坚持原额不变的“预算内”法定税收相当于对社会作出不加税的承诺。因为这相当于宣告加税者将承担加税的政治后果,不管是皇帝、户部、督抚还是州县官。进一步来讲,地方政府法外附加税盛行的“双轨财政”也可视为一种中央降低政治压力的权宜之计,它将民众对于横征暴敛、苛捐杂税的抗议目标引向了腐败的地方政府,从而方便上级和中央政府把来自民众的统治风险分散转移给各地方官员来承担。由此,中央政府可以避免直接面对同民众的冲突而降低自身承担的风险,朝廷轻徭薄赋的“仁政”形象得以维系。

但是,保守主义意识形态无法解释统治者和官僚集团对附加税的表明态度(“名”)和实际态度(“实”)的差异。如果意识形态是统治阶级不加税的原因,那么为什么最高统治者(康熙和道光)先后对膨胀的附加税一再容忍乃至默许?为什么督抚普遍纵容属吏私取陋规?当时的地方官员,为什么认为裁革陋规并非“仁者之举”,而是“阳博清誉,阴图厚利”的“小人之行”?可见,奏折和上谕中的道德表态与政治站位,在真实的财政治理实践中并不能完全真实反映其价值观和信念。此外,保守主义的意识形态也无法解释清代吏治的治理模式。从清代抄家事件的频率来看,治理周期为10—20年不等,往往以某个重大案件为切入,动员各级官员监察下属检举腐败,清查亏空。而在两次治理之间,监督和检举往往流于形式。假使保守主义意识形态是稳定的,为什么统治者对腐败和附加税的态度会呈周期性的变动?

与之相关的另一个解释是,通货膨胀和人口增长带来了财政支出需求的扩展,而“原额主义”下以白银计价的正式财政收支定额几乎不随之调整,随着实际财政收入水平下降,不断上升的支出压力导致了各种非正式附加税费的出现。这有助于解释18世纪中后期物价持续上涨期间的地方财政困难和附加税征敛现象,但对于物价下降的19世纪嘉道之际非正式财政的膨胀则解释力不足。另外,同治光绪年间的“钱漕改章”改革使州县政府获得了一笔可以随粮价和银钱比价浮动的合法收入,但最终没有逃过被上级侵蚀摊派的命运。

(四)可信承诺

1. 作为制度均衡的双轨财政

回顾清代历史,一方面,双轨财政体制产生了大量扭曲行为,在多数情况下官民上下习以为常;另一方面,清政府几次试图将非正式地方财政显性化,纳入“预算内”管理而建立相对正式的政府间财政分权,但长期都以失败告终,又回到双轨财政状态。为了理解双轨财政体制的“韧性”,需要解释为什么这一体制难以被打破,换句话说,为什么“预算内”财政分权难以保持稳定?

本文从政府间博弈可信承诺问题的角度提出一个新的解释,将双轨财政体制视为一种“制度均衡”状态。稳定的财政分权的一个必要条件是,各级政府之间财权与支出责任要有清晰的、制度化的划分。大部分正式制度都可以视作一种承诺,而制度的稳定性是以限制参与各方的灵活性为代价的。这意味着各级政府都要遵守财政纪律,特别是上级政府不得随意改变和削弱下级政府的财权。中央政府的紧急需求不能通过上收或摊派地方政府的“预算内”收入而解决,而应调整中央专属税种或在金融市场上借债融资来平滑收支波动。此时,由于地方政府的合法的“预算内”收入能够完全覆盖其开支,且这些收入也不会被任意上收和摊派,他们就没有任何借口征收附加税或挪用亏空中央收入。相应地,在不考虑信息成本的前提下,中央政府对地方“预算外”收入保持较高的监督和惩罚力度。政府间财政分权可以达到“预算内”收支透明化、财政管理统一化和中央收入最大化的“最优”结果。

而在清朝的集权官僚制下,中央(上级)相对地方(下级)政府拥有不受制约的政治权威。由于缺乏额外的正式制度约束,中央政府总能在事后违反事前的关于地方收支划分的约定承诺而做出灵活的机会主义行为。相比非正式的“预算外”收入,透明化、集中化管理的“预算内”收入更易被上级政府攫取、挪用或摊扣。“预算内”的财政分权之所以难以保持稳定,是因为中央(上级)政府只要面临收入或支出冲击,就会选择打破承诺而向地方(下级)进行攫取和摊派。而这种冲击扰动在长期总会发生。对于地方政府来说,中央政府遵守财政分权约定而不削弱下级地方政府财权的承诺是不可置信的,他们的理性反应是征收更加隐匿的非正式附加税,并扭曲中央正式税的征收和上缴造成亏空。只有将经费处于不受上级监督“预算外”的隐性状态,才能保证地方政府的部分(非正式)收入是安全的。

在这个政府间博弈中,君主(中央)需要地方官员(政府)为其征税,一部分上缴中央政府,一部分作为留存地方的合法收入,同时地方政府可以收取“预算外”附加税。地方政府的“参与约束”是期望的合法收入和附加税收入之和必须高于某个门槛值。给定君主无法可置信地承诺不会侵蚀上收地方的“预算内”合法收入(中央“剁手难”),进一步对地方法外附加税的严格监督和惩罚将使地方的参与约束无法满足而运转瘫痪。因此,中央对地方政府收支的监督和控制必须足够弱,不建立透明化的“预算内”财政分权,而让地方政府收入保持分散化、“预算外”的非正式状态(中央“蒙住眼”)。只有这样,地方官员的“参与约束”才能满足,地方政府才能维持运作,他们扭曲征税上缴以损害中央政府收入的行为才能得到抑制。因此,双轨财政下地方收支维持隐性的“预算外”状态,是博弈的“次优”均衡结果——“蒙住眼,因为剁手难”。

2. 作为偏离均衡的财政合理化改革

双轨财政体制作为长期制度均衡状态,是缺乏可信承诺能力的君主(中央)理性选择的“次优”结果。但这并不意味着君主(中央)在短期内没有动机进行财政合理化改革。一方面,因为某个具体的统治者总是“短期理性的”,较少考虑改革的长期后果,多考虑当期的成本和收益。清代地方政府“预算外”收入的膨胀,是以中央正项钱粮亏空和民众承受附加税费为代价的。而在双轨财政体制下,省级官员对地方和基层官员的监督失察也给君主(中央)带来了统治风险。因此,财政合理化改革在短期内有利于中央财政收入和社会稳定。另一方面,财政合理化改革有着各种或显性或隐性的成本。从显性方面来说,地方政府和地方官员在改革中一定有利益受损:短期内他们的“预算外”收入被取缔,长期内他们的合法收入也面临中央政府的上收和摊派。因此,他们有很强的动机抵制改革,并隐瞒那些对于制订地方“预算”至关重要的地方信息。君主(中央)要想推行改革,要么任用没有退出权(不能撂挑子)的官员,要么以人事晋升等其他方式予以补偿。从隐性方面来说,财政合理化改革是以中央政府的名义将地方“预算外”收入合法化,承担着加税带来的政治风险。显而易见的是,这种政治风险和附加税规模成正比。上述成本与收益的考量,既可以解释清代两次财政合理化改革何以发生,也在一定程度上解释了清代大部分时期统治者为何不愿推行这一改革。然而,财政合理化改革一旦推行,在缺乏正式制度约束的前提下,后续进展就逐步偏离改革设计者的初衷:面临收入或支出冲击扰动的中央(上级)政府,将打破分权承诺而向地方(下级)政府进行攫取和摊派,引发后者亏空正项和浮收勒折,最终回到双轨财政体制中低监督、低透明、“预算外”收入泛滥的“次优”均衡结果。

如何打破双轨财政体制的长期制度均衡状态,从而实现“财政分权透明化”和“中央收益最大化”的最优结果呢?如果君主(中央)是长期理性的,他将同时推行财政合理化改革(把地方政府的“预算外”收入变为“预算内”)和限制(中央)政府权力的改革——施加某种制度上的硬约束,使中央政府的紧急需求不能通过上收或摊派地方政府的“预算内”收入而解决。不过,限制(中央)政府权力的改革在当期对于执政者有着巨大的风险和成本,远甚于财政合理化改革。

3. 与既有理论解释的对比

与基于疆域和地方多样性的解释相比,引入可信承诺问题有助于解释双轨财政的地域普遍性,特别是在距离京城(省会)较近的地区也广泛存在。在这些地区,虽然中央(督抚)对地方政府监督成本较低,但中央(省)对地方政府的摊派侵蚀也较强。两相抵消,非正式税费在这些地区可能更为突出。同时,引入可信承诺视角有助于解释地方政府的行政经费主要来自“预算外”收入这一事实。正如乾隆朝上收养廉的经验所显示的,上级政府总能以各种理由,将地方政府的“预算内”收入摊派用于上级支出——导致基层州县政府必须以“预算外”收入来维持行政开支。此外,引入可信承诺问题有助于解释督抚对地方官员的监察失效。双轨财政直接导致了省级经费来自下级经费的摊派和上缴的规费,低监察力度同样是制度均衡中的内生结果。

与基于地缘政治压力的解释相比,可信承诺视角有助于解释为什么双轨财政体制贯穿于整个清代,甚至在太平天国之后愈演愈烈,也有助于解释晚清金融创新的失败。咸同年间财政合理化改革的成功,使地方政府的收入从灰色走向透明。然而,由于缺乏制度性约束,中央政府向下级摊派实际上发挥了其融资功能,对这种非正式“金融工具”的依赖进一步提高了维系旧体制的相对收益,影响了政府应对财政压力冲击的方式选择,反而延缓和阻碍了向现代金融体制的转型。当1894年清政府面对甲午战争军费压力,首次实验发行国内公债时,并不是通过金融机构发行,以税收为抵押来吸引投资者自由认购,而是把筹款目标层层摊派给各级地方政府,最终演化成“勒派”“劝捐”,强制官员、商人个人认购,甚至出现了地方政府为完成摊派任务,提取本省土地税留存作为借款;1898年名为“昭信股票”的国债,依然是半强制层层摊派认购的发行方式,结果融资规模仅达到目标的十分之一。现代金融工具在晚清的实际运作中变成了向下级政府摊派的另一种变体。与通过竞争性的金融市场发行债务相比,向地方政府摊派显然不需要中央政府以限制行政权力的代价提高其还债承诺的信用度。以非正式摊派应对财政压力冲击,对于君主和中央政府来说是一种次优选择。从这个意义上讲,双轨财政体制的运作从需求端抑制了财政金融革命,也在一定程度上有助于理解近代东西方的财政金融大分流。

与基于财政保守主义意识形态的解释相比,引入可信承诺问题有助于解释清代制度文化中的名实分离及其周期性整治特征。在清代“蒙住眼”的分权下,君主(上级)对官员(下级)的常规监督必须保持在低水平,且仅仅针对“预算内”正项钱粮的收支,使地方政府的“预算外”收入在大多数情况下免于上级的侵夺。此外,君主毕竟不能长期放任正项钱粮的亏空、“预算外”收入的膨胀、督抚对州县的失察、公共品提供不足等事关统治风险的因素。这种周期性整治可视为一种修补,其实施的时机和强度往往因君主的乾纲独断而无法预期,可暂时打断督抚和州县之间的攻守同盟。可见,日常的低压和非日常的高压构成了清代国家财政治理的一体两面。

如何在实证上检验可信承诺问题对双轨财政的影响?一个可行的思路是检验清代历次财政改革对中央和地方政府行为的短期与长期影响。终清一代,统治者不断推动财政改革,试图将地方政府的非正式税收合法化和正式化,将其从“预算外”收入转为“预算内”,并建立自上而下的地方财政监督体系。然而,双轨财政体制在短期内暂时消失,但长期来看总能死灰复燃。每当改革将地方的非正式税收显性化纳入预算管理,上级政府就有了更大的机会侵占这些收入。这种自上而下的攫取会挤压地方财政,最终削弱基层政府的国家能力。作为应对,地方政府不得不征收新的非法附加税,虚报灾荒并制造亏空。由此,双轨财政体制在清代形成了一种制度均衡。试图偏离均衡的改革往往失败,上级的“作为”和地方的应对,使财政关系最终回到双轨财政状态。

二、第一个财政分权集权周期:1644—1850年

(一)裁减存留

清朝建政之后,以各省赋役全书统一收归户部进行统一编纂修订为标志,中央政府通过奏销、考成和解协饷等制度,对以土地税和漕粮实物税为主的法定财政建立了严格的集中化预算管理。而奏销制度规定了地方存留部分的支出项目和金额,大大限制了地方政府腾挪收入以支出的灵活性。清初三藩之乱爆发,中央政府紧急将地方存留钱粮大幅裁减,转划为起运以筹集军费,存留几乎尽数“暂裁解部充饷”。在战时危急状态下,上收地方财政以供应军事支出,成为朝廷应对财政困难的重要手段。然而,战事结束后存留银并未恢复到之前的水平,正项钱粮存留比例从顺治初年的大约一半,到康熙二十四年(1685)只剩五分之一。地方“预算内”经费不足以应对开支,州县政府开始用各种名目征收“预算外”附加税。其中以“耗羡”为大宗。另一方面,州县把耗羡的一部分以“规费”的形式上缴督抚,供给省政府的行政开支,导致省以下监察体制失效,如雍正所言:“州县征收火耗,分送上司。各上司日用之资,皆取给于州县。以致耗羡之外,种种馈送、名色繁多。故州县有所藉口而肆其贪婪,上司有所瞻徇而曲为容隐。”最后,地方政府经费不足也导致州县官未经户部批准而挪用正式税,造成中央正项亏空。

(二)耗羡归公

雍正即位之后,在各省渐次推行旨在根除双轨财政体制的财政合理化改革——“火耗归公”。中央政府通过制定一个固定的附加税率将各地的非正式税费合法化,将附加税纳入“预算内”管理。平均而言,合法耗羡为地丁银总额的15%。在州县征收的耗羡附加税中,50%存留本地作为县级政府收入(“州县养廉银”),另50%上缴到省,其中省养廉银占10%,作为省级政府的办公经费,通省公费占40%,作为公共事务统筹经费。在主政者看来,此项改革既能提高省级财政收入,从而提高赈灾等具有地区外溢性的公共品供给,又能统一规定附加税税率而减轻纳税人负担,对“国课”和“民生”都有利,所谓“上官无勒索之弊。州县无科派之端。而小民乃无重耗之累”。雍正之所以能推行耗羡归公改革,首先是改革的收益足够大:各省亏空正项存留已经严重影响中央政府的重大开支。其次是改革的成本较小:雍正通过对关键省份督抚的人事任命,降低了地方政府对改革的阻力;通过秘密奏折制度,提高了获取地方信息的效率。最后,改革之前地方“预算外”收入的规模相对清后期较小,其合法化带来的政治风险也较小。

有学者利用改革在各省渐次展开的特点,通过1710—1760年的府级数据发现,改革提高了严重灾害时的赈灾频率,且改革效应在洪灾时更大、在征税困难的地区更大,说明了这一改革在时间和空间维度上集中了更多资源,增强了省级政府应对灾害风险的能力。随着耗羡归公的完成,清代的政府间建立了一种“准财政分权制”:各级政府在农业税上建立了固定总额和固定比例的分成。一方面,中央享有超过八成的正式农业税(约合2900万两),而对于600万两的正项存留银,地方政府并无自主收益权,只能按户部的经制规定用于承担各种地方的固定开支项目的支出责任(官员俸禄、驻军军饷和驿站等);但地方政府对440万两的农业附加税收入的使用则有较高的自主性。另一方面,中央政府仍然掌握绝大部分的非农业税收入,其中包括捐纳报效等临时性收入用于紧急开支(见下表)。

但是,这种“准财政分权制”能否持续,关键在于中央政府能否信守承诺——不干涉省级政府的财政自主权,也在于省能否信守承诺——不侵占州县养廉银。换言之,制度必须给上级政府足够的约束和激励,使其不对下级政府的收入伸出攫取之手。此次改革的主导者雍正对此充分理解。他认为,以下两个原则对于改革的成功至关重要:第一,在各支出项目中,发放督抚的“养廉银”具有优先权,因为只有首先解决省级政府的常规开支,才能避免督抚向下索取规礼;第二,要实现政府间稳定的财政分权,中央和地方经费必须分割开来管理,通省公费和各级养廉银在内的地方法定收入必须成为中央政府不能染指的独享收入,否则省级政府经费不足,必然向下索取规费,或摊扣州县政府的养廉银,使后者不得不再次征收附加税。因此,雍正坚持内务府和户部无权过问耗羡收支,也不能动用通省公费。

然而,乾隆即位之后,承诺被逐渐打破了,中央政府开始干涉地方财权。1750年左右各省《耗羡章程》的陆续颁布,标志着对通省公费的开支施行奏销制度,其灵活性大大降低。同时,中央政府还开始频繁将耗羡公费盈余跨省划拨,用于补助其他省的财政赤字。乾隆后期(1776—1795)开始动用通省公费和地方养廉用于中央支出,比如乾隆第五次南巡在沿途各省“挪借”了37万两耗羡收入。地方政府财权的削弱势必影响其提供公共品的能力。前述研究搜集了乾隆年间(1736—1795)各省耗羡转移支付和为中央政府支出买单的案例,发现这些行为与赈灾次数显著下降存在相关性。

(三)上收养廉

1785年,乾隆进一步加强州县级财政的“预算内”集中化管理,要求全部耗羡直接上缴到省,之前由各县级政府在耗羡中自留的州县养廉银经费,变成省级政府以转移支付的方式下发。这样一来,县级原来不受上级监督的自主经费,由本地自收自支变成统收统支,强化了省对县的集中化监督。新政策中的一个隐含承诺,是各省级财政应全额向县级政府支付养廉银款项。然而,由于州县养廉被正式纳入省级财政管理范围,且耗羡银两都提解到省藩库,使省级政府更容易攫取侵蚀县级收入,摊扣挪用州县养廉。州县政府也无法以“养廉已经在地方支出”的理由抗拒督抚对其收入的挪用。州县财政承压,一方面弱化了基层行政能力,可能影响到中央正项钱粮的征收,另一方面可能引发州县级政府挪用中央正项税收以应对本地支出压力,最终损害国家财政能力。

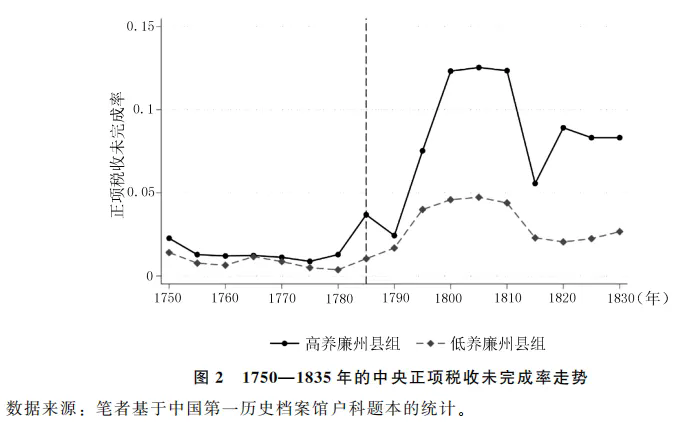

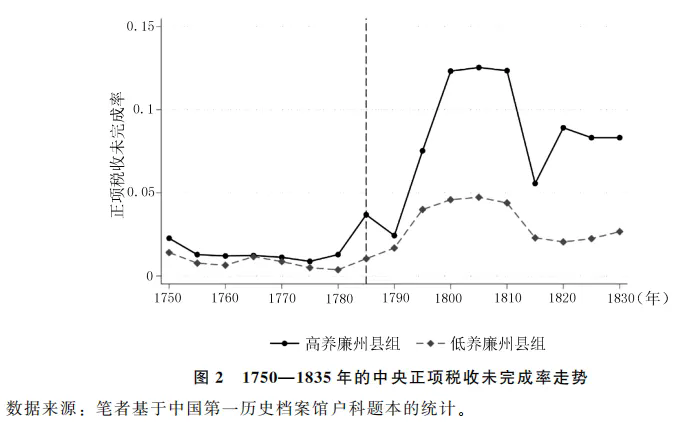

笔者利用户科题本档案中关于各地税额亏空未完的记录,构建1750—1835年间县级正项税征收的数据库,并采用双重差分法,以各县养廉银数额的差异度量政策冲击程度,实证检验了1785年上收养廉政策对财政能力的影响。按照养廉银数额的中位数,可将所有州县分为受到冲击高和冲击低两组(见图2)。

由图2可知,1785年前,两组的未完成率都维持在2%以下;而1785年后,高养廉额州县提高至10%左右,而低养廉额州县仅提高至4%左右。双重差分的回归结果显示,州县养廉额提高一倍,改革后未完成正项的概率提高8.7个百分点。激增的未完成率意味着中央正项税收入的显著下降,为什么一项意在增强省级政府对县级财政监督的政策,最终却损害了中央政府的财政能力?为进一步验证上级侵蚀下级政府财权的机制,笔者搜集了各省督抚上奏摊扣挪用养廉的数据进行实证检验。结果表明,在那些摊扣养廉频率更高的省,对正项税收未完成率的影响更大。

按照清代的地方官员考核制度,到期限未完成本年经征钱粮,根据所欠的额度分别有从停升转、罚俸、降职1—4级到革职不等的惩处。然而,一个有趣的实证发现是,州县官员被上司参劾惩处的频率并没有上升,意味着上级政府对州县政府的财政监察考核机制存在部分失效。进一步有待回答的问题是,州县官是通过什么应对策略来逃避监督的?州县政府可能会虚报灾害,以“民欠”获得中央免税,要么为征税任务未完成开脱,要么实收税款征多报少,挪用税款用于本地开支并部分中饱私囊。实证结果显示,在政策冲击大的县,报告灾害和税收减免(“蠲免”)都有所增加。但无论是基于地方志的实际灾害数据还是降水量数据都显示,灾荒频率并没有显著增加,表明州县政府很可能以“捏灾”的方式获取税收减免,并可能挪用部分正项税款以填补本地行政开支缺口。这和历史学家对清代中后期捏灾谎报民欠与钱粮亏空之间隐含关联的观察是一致的。像耗羡归公改革前一样,督抚对州县监察失效了:他们一方面摊扣攫取州县政府经费,另一方面接受来自下属的陋规,自然缺乏激励监督下属,反而无视乃至包庇其“捏灾”行为。

1800年之后,随着历年盈余在镇压白莲教起义中耗尽,中央政府进一步把河工、海防、军需等大量支出责任摊派给各省,省级政府对州县养廉的挪用摊派愈演愈烈,部分年份甚至摊扣殆尽。结果,州县政府不得不增加“浮收”和“勒折”,征收新的附加税费“耗外加耗”,同时向督抚上缴陋规。实证结果表明,改革后养廉银额更大的地区,违法加征附加税案件和抗税事件增加得更多,说明州县不得不开辟新的“预算外”财政来应对收支缺口。在上官的“勒索之弊”之下,州县的“科派之端”,小民的“重征之累”不可避免。

总的来说,财政合理化改革在短期内提高了地方政府的财政能力和财政自主性,暂时消灭了双轨财政中的非正式“预算外”财政。但产生双轨财政的制度性土壤仍然存在:当上级干涉下级政府的财政自主,侵蚀其收入,或向其摊派开支,自上而下传导而来的财政压力诱发“预算外”收入的再次膨胀,使中央和地方财政关系回到双轨财政的均衡状态。到嘉道之际,“预算外”收入的空前膨胀意味着财政合理化改革有比较大的短期收益。然而,此时执政者面临的短期成本和风险不容忽视。1820年刚即位的道光帝发动了清查陋规改革,仅仅三个月就无疾而终。一方面,道光和雍正相比缺乏基层行政经验和政治资源,也缺乏信任得力的官员来推动不受欢迎的改革;另一方面,嘉道之交的社会经济形势和附加税的实际规模,也不允许中央政府承担地方“预算外”收入合法化带来的政治风险。

三、第二个财政分权集权周期:1851—1911年

随着太平天国运动的爆发,原有财政体系无以为继,新的财政分权格局逐渐形成。首先,通商口岸征收的海关洋税为中央政府提供了“正项钱粮”之外的最大收入。其次,在战争中临时征收的间接税——厘金成为固定税种,并在中央和省政府间建立了比较稳定的分成,为后者编练新式军队、建设海防和地方公共工程、设立现代洋务企业提供了大量资金。最后,各省在督抚主导下相继推行同耗羡归公非常类似的财政改革——“钱漕改章”:在裁减浮收、陋规等不规范“预算外”款项的同时,州县政府在农业正税额之上征收一个随银钱比价和粮价浮动的附加税,从而获得合法且稳定的地方公共行政经费。太平天国结束为再次推行财政合理化改革创造了利好条件。大量人口损失导致州县政府无法完成钱漕税额,遑论附加税费。省级和府级财政以厘金为其各项开支的主要来源,改革不会影响这些官员的既得利益,督抚反而有激励推动改革,以保证厘金的人事权和财权集中到省。漕粮折色改革和海运改革减轻了州县政府负担,大大压缩了钱漕附加税的税率,从而降低了改革的政治风险。这次改革初见成效,地方政府基本遵照新章征收税款,肆意加征浮收勒折的情况大大减少。

(一)混沌的厘金和透明的海关洋税

晚清的财政分权并不是公开透明的,仍带有双轨财政的特点。太平天国期间,奏销制度无以为继——中央政府无法掌握地方政府实际收入数字,并以此为依据指定各种开支。户部转而采取权宜之计,把开支任务摊派到各省,由各省“设法筹措”。而根据这些摊派任务的完成情况,中央政府可大体掌握各省各项收入的大致数额,为下一年的摊派提供依据。战争结束之后,户部在正项钱粮上重建奏销制度,但在厘金等新增项目上只能延续非正式的“预算外”财政。各省只需在支出发生之后,报备一个收入清单,而无须像正项钱粮一样把各项收入和开支逐项依例奏销。由于中央政府只能根据历史数据摊派开支,各省纷纷征多报少隐匿收入,以避免和盘托出上报后被“鞭打快牛”——被要求上缴“京饷”或摊派更多的中央支出。结果,各省选择性地完成中央开支任务,只汇报一部分地方开支和厘金局卡的行政开支,根据支出总额拼凑出一个大体收支平衡的收入,从而使明面上的厘金总收入保持稳定。这意味着相当一部分厘金收入并没有被上报,而是进入“外销”经费,成为地方政府支配的隐性“预算外”收入。

形成鲜明对比的是关税收支。第二次鸦片战争前后,由外国人管理的海关税务司承担各通商口岸海关洋税的评估和票据账目的核查,并扣缴四成洋税作为赔款专项基金,而清政府的海关监督继续负责关税的收缴、保管与支用。外籍税务司的介入对于清政府来说是清除关税积弊的难得机会。同时,洋税在提解户部之前,海关先扣一成收入,作为海关衙门和各级税务司的行政经费。这一分成协议由于总税务司赫德的特殊身份及其背后的列强势力,对户部有很强的约束力。由于行政经费随着税基增加而增加,再加上税务司对账目的相互核验,海关监督对洋关税收入的奏报没有隐瞒收入和扭曲支出的动机和空间。1895年前,二者税基虽同为流通货物,但和相对冻结的厘金收入相比,洋关税收入持续上升(即便不考虑进口鸦片厘金和子口税)。

(二)甲午后摊派厘金关税

甲午战争后,中央政府的赔款和外债偿还支出激增,关税和厘金首当其冲被指定为资金摊派来源,以其历史数额和当期金额计算各关和各省的负担比例。由于列强对赔款和外债按期偿还的刚性要求,这些支出负担的摊派往往不可讨价还价,迫使其他支出方向做出调整(被挤出)。不过,这种支出责任摊派的效果在厘金和关税之间大相径庭。通过分析关税和厘金税用于地方政府(“省用项下”)与中央政府(“国用项下”)支出去向的数据可以发现:对于海关而言,虽然1895年之后关税总收入用于外债赔款的支出比例从3%激增至25%,但中央总支出(包括赔款外债在内)、地方政府支出和海关行政支出三者间的比例没有变化,中央总支出的比重维持在75%不变——意味着关税用于中央其他支出的比重下降了;再看厘金的支出情况,1895年后,厘金税支出中外债赔款支出的比重从5%激增至25%,但中央总支出比重同时从40%升至50%,而地方政府支出的比重从60%降至50%。

何以如此?对于关税而言,由于海关上报的收入被户部认为是透明和准确可信的,中央政府对于关税的“摊派”,更接近清前期对正项钱粮“确有的款”的指拨,如果中央政府要求关税用于额外的赔款和外债支出,势必减少其他中央支出任务。笔者通过实证检验发现,就关税而言,赔款外债摊派每增加1库平两,将“挤出”京饷0.18两,协饷0.28两,海防水师0.52两。换言之,赔款外债摊派完全挤出了其他中央政府支出。此外,由于海关收入分成协议的约束力,海关没有瞒报收入和支出的动机。实证结果表明,关税开支中的赔款外债摊派对于省军事开支、省公共物品开支以及海关行政开支都没有显著影响。

厘金的运作则具有很强的双轨财政的色彩。地方政府上报数字远低于真实收入,中央政府对此心知肚明,因此可以强迫地方政府在表面上的厘金收入以外“设法筹措”,以完成超额摊派。实证结果表明,赔款外债摊派每增加一库平两,仅仅“挤出”京饷0.1两,协饷0.13两,海防水师0.16两。为确保汇报的总支出不变,各省以瞒报的方式“压缩”显性的省级开支,以避免摊派任务的进一步增长。实证结果进一步显示,厘金开支中的赔款和外债摊派每增加一库平两,省军事开支下降0.26两,省公共物品开支下降0.06两。考虑到清末新政期间这些省内开支实质上有增无减,可以推测大部分厘金收入仍然被隐瞒了。

(三)庚子后钱漕盈余摊派与捐税激增

由前文探讨可知,预算内的财政分权在长期难以保持稳定,因为只要上级政府遇到收入或支出冲击,就很容易选择打破分权契约承诺而向地方政府攫取和摊派,这正是晚清巨额战争赔款冲击后的情形。1900年庚子事变,《辛丑条约》规定的4.5亿两白银的巨额赔款给清政府施加了巨大的财政压力,中央政府开始把赔款外债大规模地摊派于各省,除了加征和新开各种捐税,另一大筹款方式就是提解钱漕盈余,将州县收入充作中央财源。钱漕改章后地方基层政府的合法收入被不断侵蚀以用于上级和中央政府支出,由此引发了和第一个财政周期中上收州县养廉极为类似的后果。一方面,州县政府必须征收新的附加税费以应对行政开支缺口。另一方面,1901年清末新政的开展并没有得到“预算内”收入的支持,州县政府以及地方精英必须征收新的捐税,从而为新学、新军、警察等开支融资,但各种新增捐税在晚清激发了持续不绝的抗议和民变。

由于赔款开支的摊派基于各州县的钱漕盈余,而后者与各地的地丁银和漕粮正额成比例,可以用农业正税额代理度量各州县政府的财政摊派压力。利用《清实录》记载的全国各府每年抗税活动发生的平均次数,按照地丁银正税额中位数将所有的府分为摊派压力高和压力低两组,可以看到1900年之前两组的抗税频率都处于较低水平,而1900年之后高压力组的抗税活动发生频率剧烈上升。有学者利用1860—1911年全国府级面板数据和双重差分设定进行实证检验后发现,田赋正额越多的府,1900年后抗税活动越多。进一步利用清末河南省《财政说明书》的县级收支数据,特别是田赋项下负担的摊派额和新增的各种附加捐税进行分析。截面回归结果显示,地丁银和漕粮正额越多,庚子事变之后承受的财政摊派越大,为维持政府运转征收的“规费”就越多,表明针对田赋的财政摊派实质是“上收收入”,造成了州县行政开支缺口,迫使后者为此加收税费。

总之,和清代第一个财政分权集权周期的尾声阶段一样,“预算内”财政分权难以保持长期稳定,中央政府一旦面临较大的支出冲击,总是倾向选择非正式财政摊派的应对方式,不断侵蚀下级政府的正式财政收入,进而诱发“预算外”收入的膨胀,使政府间财政关系回到双轨财政状态。

余论

清代中央政府对于双轨财政体制的态度,基本上是“阳禁而阴纵”,胎死腹中的改革动议史不绝书,付诸实现的改革实践凤毛麟角。历史路径依赖的一个机制,是当事人通过对历史经验的学习,形成对改革后果的理性预期,从而影响地方政府对财政合理化改革的抵制程度,使改革动议最终失败。

抵制改革动议的官员往往把双轨财政体制归结为吏治腐败问题,但财政合理化改革(非均衡)向“蒙住眼”的分权(均衡)的转换机制,在于中央政府打破对地方政府分权的承诺。为了推动这一改革,中央政府多次做出政府间分权的口头承诺。雍正在推行耗羡归公时,屡次重申禁止户部和内务府干涉各省对耗羡公费银的支出,还申斥了某省督抚将本省耗羡盈余用于别省赈灾的提议。然而,上述口头承诺对于继任君主并不具有约束力。乾隆即位之后很快就打破了上述承诺,中央政府开始干涉地方对耗羡收支的自主权,并允许耗羡用于中央支出和跨省转移支付。乾隆在1785年推动州县养廉银上收的上谕时,口头承诺“令尽数解司后,再行由司库动支给发”。然而,到嘉道年间,州县养廉已因中央政府的军需、河工、巡幸等支出摊扣殆尽。因此,在道光清查陋规事件中,监察御史郑家麟指出州县不愿配合清查,因为其一旦将“盈千累万之赃私,开列呈出”,无法不顾虑上司之借机勒索,“甚于照常之规礼”。

太平天国后,中央政府不断试图把地方外销经费纳入预算内管理。光绪二十三年,户部通饬各省具报厘税实数,并做出“既往不咎”和“量予留支”两个口头承诺,但督抚或置若罔闻或略作敷衍。1909年清政府推动财政清查之际,会议政务处复奏度支部时指出:“外省于财用实数,每隐匿不令部知……部中于外省款项,每令其据实报明,声言决不提用,及至报出,往往食言,故外省常畏其相诳,而外不信内。”这表明,当时的地方政府积累了大量关于中央口头承诺不可信的历史经验,形成了对财政合理化改革的阻力;而随着改革动议的不断搁浅,预算外收入持续扩张,改革的政治风险也随之升高,这在一定程度上解释了清代双轨财政体制为何能够常态化。

需要指出的是,双轨财政体制并不是清代独有特征,其他朝代也有不同程度的表现。宋代中央政府通过商税酒税和盐茶专卖收入,从繁荣的市场经济中汲取了大量财政收入,为前现代国家所罕见。然而,就农业税而言,财赋正额与地方实际岁收之间呈现出巨大的鸿沟,表现为一种双轨财政体制的特征:一方面是“中央对地方的财政征调持续增长”;另一方面则是地方各级财政机构的独立性不断增强,法外征敛泛滥,出现“诸路财用岁入多寡,与其登耗,官司无以周知”的局面。可见,由于无法做出可信的分权承诺,上级政府在上收和摊派下级政府收入的同时,默许下级政府的法外行为。这无疑表明中央和地方政府间的可信承诺问题是导致双轨财政体制在不同时空背景下反复出现的重要制度原因。

〔本文注释内容略〕

原文责任编辑:张天悦