2024年9月,习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上讲话时强调:“历史充分证明,中华民族是各民族长期交往交流交融的结果,各民族只有不断团结融合、自觉融入中华民族大家庭,才能拥有更美好的未来。”自古以来,我国各族人民共同书写了辉煌的中国历史、创造了灿烂的中华文化,铸就了伟大的中华民族。习近平总书记曾多次就如何铸牢中华民族共同体意识发表重要论述,不仅为新时代铸牢中华民族共同体意识提供了根本遵循,也构建出一整套全面系统、有机统一的民族观。我国考古学的一系列重要发现,不仅反映了各民族共同书写中国历史、创造中华文化的历程,也为深入研究阐释中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局提供了理论支撑和科学基础。

我国内蒙古中南部地区自新石器时代以来,便是多民族文化交流的重要地带。近几十年来,一系列重要的考古发现不仅丰富了我们对这一区域历史文化的认识,也为我们揭示该地区古代社会多样性和复杂性提供了宝贵的实物资料。内蒙古中南部地区,按照今天的行政区划,从东至西依次包括乌兰察布、呼和浩特、包头、鄂尔多斯、巴彦淖尔(阴山以南部分)以及乌海市。考古研究表明,早在旧石器时代早期,该地区就出现了人类活动的痕迹,例如,呼和浩特大青山南麓的大窑遗址是一处重要的旧石器时代石器制造场,最早可追溯到距今约78万年。鄂尔多斯萨拉乌苏河流域发现的“河套人”化石及其所代表的萨拉乌苏文化,距今约5万至3.7万年。呼和浩特南部山区的浑河两岸,考古调查发现有数十处新石器时代遗址,其中部分遗址可追溯至仰韶文化中期。上述考古发现实证了该地区史前文化的繁荣。进入青铜时代,以鄂尔多斯伊金霍洛旗朱开沟遗址为代表的朱开沟文化、呼和浩特清水河县西岔遗址为代表的西岔文化先后登上历史舞台,搭建起该地区青铜文化发展序列。西周晚期至春秋时期,这一地区开始出现不同类型考古学文化遗物共存于同一墓葬中的现象,例如鄂尔多斯准格尔旗西麻青遗址,不仅发现了西周文化因素的陶器组合,还出土了北方系青铜文化风格的铜带扣、耳饰等,为探讨该地区不同人群的融合提供了新的线索。进入东周时期,随着周王室势力日渐衰微,中原诸国纷纷扩土开疆角逐霸业,与此同时,生活在内蒙古中南部以北草原地带的北方部族(以下简称“北方部族”)也开始觊觎这一区域。在动荡的历史背景下,操持不同生业模式的古代人群在内蒙古中南部地区交错共存甚至融合。根据史料记载,战国时期,赵武灵王为阻止北方部族南下的步伐,变俗胡服、习骑射,置云中郡来巩固疆土,防御北方部族的侵扰。公元前302年,赵国大规模迁民于阴山南麓。经考古调查发掘,呼和浩特和林格尔县新店子、范家窑子等墓地,因殉牲动物首蹄,出土青铜腰带饰品,且基本不见随葬陶器,被认为是东周时期北方部族南下的主要遗存;而和林格尔县土城子古城遗址外围所发现的1023座战国晚期墓葬,因出土遗物中具有典型的赵文化因素,则被推测是赵国北迁戍民的墓葬。学术界关于这一地区东周时期考古学文化的研究已经取得丰硕成果,但针对这一地区人群交错共存融合方面的人骨考古学研究却受限于人骨材料刊布情况而相对滞后。近年来,人骨考古学、分子考古学等学科蓬勃发展,针对考古发掘出土的人骨标本开展研究的方法不断更新,关于内蒙古中南部地区出土人骨的颅骨测量性状数据、基因组学信息也更多被报道出来。基于此,本文针对目前已发表的东周时期内蒙古中南部地区主要墓地出土人骨标本进行系统梳理,将它们同我国境内相关对比人群的颅骨测量性状数据进行比较分析,试图针对东周时期该地区人群交流交往交融等问题提出人骨考古学方面的建议,为铸牢中华民族共同体意识提供学理支撑。

一、内蒙古中南部地区东周时期主要人群

内蒙古中南部地区东周时期的考古学文化及生业模式呈现出复杂化态势。南下的北方部族、当地的原住民、北上的中原移民在这一地区交流交往交融,也衍生出一些特殊的文化现象。例如,春秋晚期这一地区开始出现多种文化类型并存于同一墓地的现象。曹建恩将内蒙古中南部地区东周时期的墓葬划分为两大类:第一类是具有中原赵文化内涵的遗存,以竖穴土坑墓为主,随葬铜或铁质带钩及陶器等,推测是战国时期赵国迁徙至此的中原戍民,如呼和浩特土城子遗址。第二类墓葬展现了北方文化的深厚内涵,并可进一步划分为三种。第一种墓葬是兼有东西、南北墓向的竖穴土坑墓,主要分布在乌兰察布的蛮汗山地区以及岱海盆地,随葬虎纹金属牌饰和绳纹鼓腹陶器,以乌兰察布毛庆沟墓地为代表。第二种墓葬为洞室墓,主要分布在土默川平原以及周边地区,随葬青铜环首短剑,但很少随葬陶器,殉牲动物首蹄,以呼和浩特新店子墓地为代表。第三种墓葬以南北墓向竖穴土坑墓为主,主要分布在鄂尔多斯地区,随葬金属车马具及素面陶器,以鄂尔多斯桃红巴拉墓地为代表。

(一)中原赵文化因素为主体的遗存

1.呼和浩特和林格尔县土城子遗址。截至2005年,该遗址共发掘战国时期墓葬1023座,均为竖穴土坑墓,出土有陶器、铁器、铜器、骨器、玉器等。顾玉才对该遗址239例性别明确者进行研究发现,该遗址男性居民表现为“中颅、高颅结合狭颅”的颅型特征,以及“偏低的中眶,较阔的中鼻,中等颧宽和上面部扁平度”的面型特征;这样的颅面部形态特征与现代亚洲蒙古人种东亚类型较相似,在低眶、阔鼻倾向上与南亚类型相一致。同时相较于北方地区青铜时代其他居民,土城子男性居民的上、下肢较为粗壮,两性身高普遍较低,综合考虑该遗址出土大量铜镞、铜剑等兵器,以及普遍存在骨骼创伤现象,顾玉才推测该遗址战国时期居民很有可能是来自赵国的移民。

2.呼和浩特和林格尔县将军沟墓地。2000年内蒙古自治区文物考古研究所对其进行了考古发掘,清理出战国中晚期墓葬36座,均为竖穴土坑墓,并出土了少量随葬品,主要包括铜质和铁质带钩等。张全超等对该墓地14例人骨标本研究表明,该墓地古代男性居民表现为“中颅、高颅结合狭颅”的颅型特征,以及“中眶狭鼻,中等颧宽和上面部扁平度”的面型特征,近似于现代亚洲蒙古人种东亚类型。王海晶等对该遗址古代居民进行古DNA研究也表明其在母系遗传关系上与现代东亚人群最密切。张全超推测该墓地古代居民也是迁徙至此的赵国戍民。

3.呼和浩特和林格尔县店里墓地。2011年内蒙古自治区文物考古研究所对其进行了考古发掘,清理出战国中晚期墓葬37座,均为竖穴土坑墓,但墓向不一,出土有陶器、骨器、铜器、铁器等随葬文物。韩涛等对该遗址12例保存完整的人骨进行研究发现,该墓地古代男性居民也表现出“中颅、高颅结合狭颅”的颅型特征,以及“中眶中鼻,中等颧宽和上面部扁平度”的面型特征,近似于现代亚洲蒙古人种中的东亚类型。韩涛等推测该墓地居民也可能是赵国戍民。

4.呼和浩特和林格尔县东头号墓地。2011年内蒙古自治区文物考古研究所对其进行了考古发掘,清理出战国中晚期墓葬43座,均为竖穴土坑墓,出土有陶器、玉器、石器、铜器、铁器及动物骨骼。朱思媚对东头号墓地14例古代男性居民研究发现,其“中颅、高颅结合狭颅”的主要颅型特征,以及“中眶狭鼻,中等颧宽”的面型特征,近似于现代亚洲蒙古人种中的东亚类型。朱思媚推测该墓地居民可能是中原移民。

5.呼和浩特和林格尔县大堡山墓地。2011年内蒙古师范大学对其进行了考古发掘,清理出战国中晚期墓葬51座,但墓向不一,包括35座南北向墓和15座东西向墓,1座东北—西南向墓,可辨葬式有直肢葬42座,屈肢葬5座,随葬有陶器、铜器、铁器、玉器、玛瑙饰品等,共采集人骨标本44例。笔者对该墓地人骨标本进行研究发现:该墓地不同墓向的男性居民颅面形态相仿,具有“中颅、高颅结合狭颅”的颅型特征,以及“中眶狭鼻,中等颧宽和面部扁平度”的面型特征。刘铭对大堡山墓地出土人骨进行了古DNA研究,结果表明该墓地古代居民母系来源较为复杂,与将军沟墓地古代人群有着相对较近的母系遗传关系;Y染色体DNA也较为多元,在受中原文化影响较深的同时,内蒙古中南部地区原住民和北方部族也作出了一定的基因贡献。综上所述,笔者推测大堡山墓地战国时期居民很有可能是以中原移民为主体,并与不同人群进行多代基因交流与融合的后裔。

(二)北方文化因素为主体的遗存

1.呼和浩特清水河县阳畔墓地。2006年内蒙古自治区文物考古研究所对其进行了考古发掘,清理出春秋中期至战国早期墓葬6座,皆为竖穴土洞墓,并伴有殉牲,随葬有青铜器、骨器和贝饰等,葬式为仰身直肢。张全超对其研究后发现,该墓地古代居民以“圆颅、正颅结合阔颅”为主要颅型特征,具有“中眶狭鼻,阔面且上面部较为扁平”的面型特征,这样的颅面部形态特征与现代亚洲蒙古人种北亚类型居民相仿。

2.呼和浩特和林格尔县新店子墓地。1999年内蒙古自治区文物考古研究所在该地区发掘春秋晚期至战国早期墓葬56座,其中包括20座竖穴土坑墓、20座洞室墓、11座偏洞室墓,随葬有环首剑、青铜饰品、金质项饰、玛瑙珠、蚌环等。张全超对该墓地38例性别明确者进行研究表明,该墓地古代男性居民拥有“特圆颅、正颅结合阔颅”的颅型特征,以及“低眶中鼻,阔上面型,颇大的颧宽和上面部扁平度”的面型特征,他将这一颅面形态特征命名为“古蒙古高原类型”;付玉芹等对新店子墓地古代居民进行古DNA分析研究后发现,该人群在母系遗传上与现代北亚人群亲缘关系最近。综合上述研究,张全超推测该墓地古代人群可能与南下的北方部族具有一定渊源。

3.乌兰察布凉城县崞县窑子墓地。1983年内蒙古自治区文物工作队在该地区发掘春秋晚期至战国早期墓葬31座。朱泓对该遗址古代居民研究发现,该墓地男性居民呈现出“偏短的中颅或者圆颅、正颅与阔颅相结合”的颅型特征,一些个体还具有一定的低颅倾向,面型特征为中眶狭鼻,中等偏狭,面部垂直方向和水平方向上的突度均较小;该墓地女性居民比男性表现出更高而狭的颅型,且鼻型较阔,齿槽突颌比较明显。朱泓认为崞县窑子墓地古代居民的人群构成具有一定的多源性,但其主要体质特征应属现代亚洲蒙古人种北亚类型。

4.乌兰察布凉城县忻州窑子墓地。2003年内蒙古自治区文物考古研究所在该地区抢救性发掘春秋晚期至战国早期墓葬67座,殉葬有动物遗存。张全超等将该墓地古代居民在颅面形态特征上划分为AB两组,A组居民为“圆颅、正颅结合阔颅”的颅型特征,“低眶中鼻,中等偏大的颧宽,较扁平的面部”的面型特征,与现代亚洲蒙古人种北亚类型较一致;B组居民为“中颅、高颅结合狭颅”的颅型特征,“中眶中鼻,中等颧宽、中等的面部扁平度”的面型特征,同现代亚洲蒙古人种东亚类型较一致。

5.乌兰察布凉城县毛庆沟—饮牛沟墓地。毛庆沟墓地的年代相当于春秋晚期至战国中晚期,饮牛沟墓地的年代约为战国晚期。朱泓及其研究团队将二者合并研究后发现,两个墓地的古代居民可分为AB两组,其中,A组居民以“较圆的中颅、高颅结合狭颅”为主要颅型特点,以及窄而扁平的面型特点,与现代亚洲蒙古人种的东亚类型近似,同时包含了大量北亚类型因素;而B组居民则是以“偏长的中颅、高颅结合狭颅”为主要颅型特点,以及偏狭而中等扁平的面部,与现代亚洲蒙古人种东亚类型接近,包含了少量北亚类型因素。

6.乌兰察布凉城县小双古城墓地。2003年内蒙古自治区文物考古研究所在该地区抢救性发掘战国早期墓葬14座,以偏洞室墓为大宗,随葬青铜器、陶器、金器、骨器,葬式为仰身直肢。张全超对该墓地男性居民研究发现,其以“圆颅、正颅结合阔颅”为主要颅型特征,中眶阔鼻,高面、阔面以及扁平的面部形态,与现代亚洲蒙古人种北亚类型较一致;女性居民以“长颅、正颅结合狭颅”为主要颅型特征,低眶阔鼻,低面、窄面以及中等的面部扁平度,与现代亚洲蒙古人种东亚、南亚类型较接近。

近年来,考古工作者在阴山南麓地区进行了大规模的考古调查与发掘工作,在巴彦淖尔乌拉山南麓赵北长城南部草原地带新发现了大量石堆和石圈,如乌拉特中旗西山墓地和西巴日太墓地。这两处墓葬中,有墓坑的石堆或石圈多为东西向竖穴土坑墓,墓主人仰身直肢,有殉牲习俗,随葬品包括陶器、青铜器、石器等;而无墓坑的遗迹则类似于蒙古国的赫列克苏尔青铜时代祭祀遗存。另外,还发现有个别的亚腰形墓,出土文物不见本地文化因素,有学者初步推测可能源自蒙古国境内的特布希文化。但遗憾的是,上述两处遗址的人骨考古学研究尚未发表。

二、内蒙古中南部地区东周时期人群种系成分

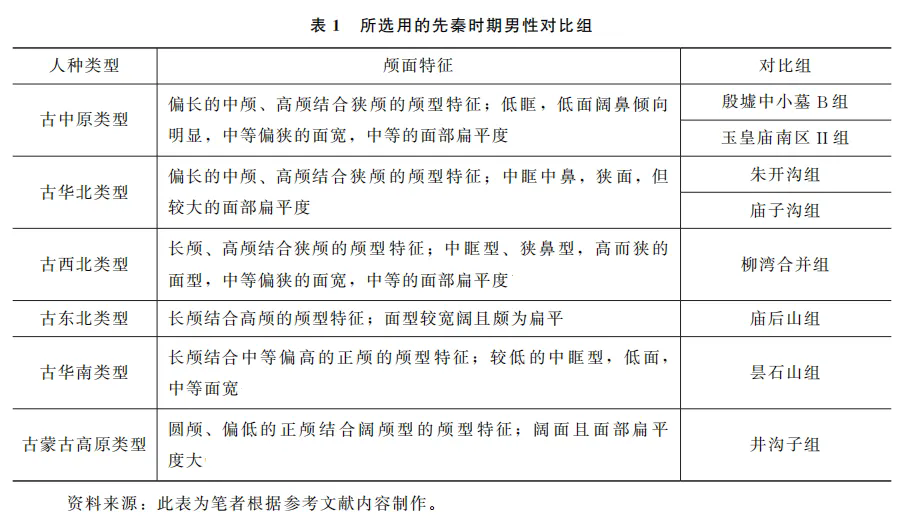

种系成分分析是对同一区域内的特定人群区别于其他人群的共同遗传体质特征进行研究。古代人群的种系成分分析对象是考古发掘出土的古代人骨标本,旨在通过分析来描绘不同时空框架下人群间的颅骨形态学关系,以及人群间的种系源流,以期为中华民族共同体形成与发展路径等重大理论问题提供人骨考古学方面的依据。朱泓及其研究团队将骨骼形态学研究与考古学、历史学有机结合,将先秦时期生活在我国境内的古代人群划分成六大类型,分别为:生活在黄河流域上游地区的“古西北类型”、黄河中下游地区的“古中原类型”、内蒙古长城地带的“古华北类型”、东北地区的“古东北类型”、东南沿海地带的“古华南类型”以及蒙古高原地区的“古蒙古高原类型”。

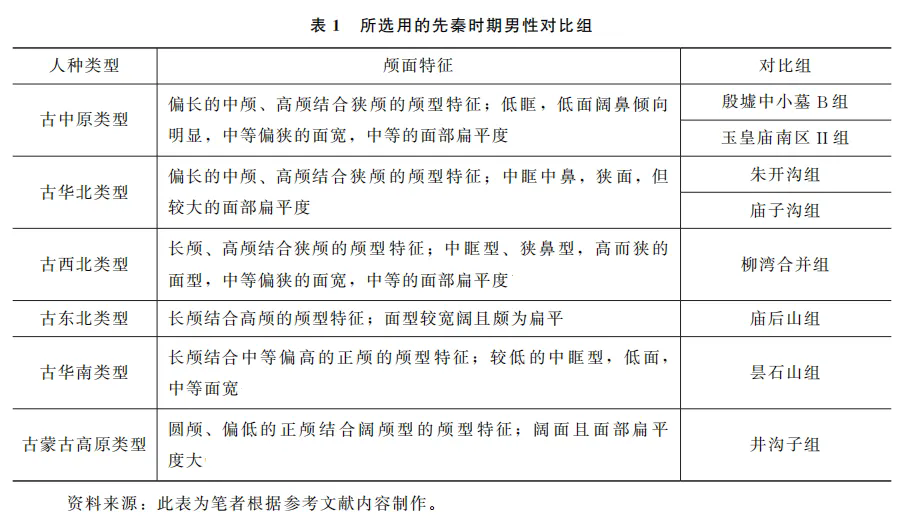

为明确内蒙古中南部地区东周先民种系成分,本文拟将前文提到的该地区东周时期10余组对比人群与已发表的能够代表六大类型的对比组人群进行生物距离的计算,初步探讨该地区的人群构成。对比组为:河南安阳殷墟中小墓B组和北京延庆玉皇庙墓地南区II组为代表的“古中原类型”,内蒙古察右前旗庙子沟遗址和伊金霍洛旗朱开沟遗址先民为代表的“古华北类型”,青海乐都柳湾遗址先民为代表的“古西北类型”,辽宁本溪庙后山遗址先民为代表的“古东北类型”,福建闽侯昙石山遗址先民为代表的“古华南类型”,内蒙古林西井沟子遗址先民为代表的“古蒙古高原类型”(详见表1)。

以考古发掘出土的人骨标本为研究对象,通过计算古代人群之间的生物距离,揭示不同人群间的亲缘关系和遗传分化,是探索人群亲缘关系的有效途径。目前学术界对于生物距离的推算主要采用古DNA分析、非测量性状观察以及测量性状统计等方法。其中,对颅骨测量性状进行多元统计分析,因其能够提供颅面部形态的定量描述而被广泛使用。研究表明,颅面部的大小和形态特征是由多个基因共同决定的,具有较高的遗传性。尽管颅骨的大小也可能受到气候等环境因素的影响,但遗传在颅面形态形成中的作用通常更为显著,尤其是在非极端气候条件下。

在我国,依据颅骨测量性状均值进行欧氏距离的计算早已被广泛运用于人骨考古学研究中。然而由于一些颅骨测量项目(即变量)之间存在较强的相关性,直接使用欧氏距离会导致聚类结果与真实情况产生偏离,一些国外学者提出马氏距离能够排除变量之间的相关性,更适用于人骨考古学研究。近年来,我国学者也开始尝试依据颅骨测量性状均值进行马氏距离的计算。2017年,我国学者通过比较欧氏和马氏距离计算结果后发现,直接用马氏距离对人群间生物距离进行推算的结果并不理想,特别是使用测量性状平均值来计算人群间的生物距离容易偏离真实情况。笔者也曾对生物距离研究中多元统计分析方法的最优选择进行尝试性讨论,研究发现不同的统计方法计算得出的距离最小和最大者是一致的,且得到了古DNA分析结果的证实,故本文仍选择计算欧氏距离系数的方法来探讨内蒙古中南部地区东周时期的人群种系成分。

颅骨测量性状方面,依据邵象清介绍的测量标准,本文共选择了20项测量性状,包括12项测量项目:颅长、颅宽和颅高,右眶宽(mf)与右眶高,鼻宽与鼻高,颧宽、最小额宽与上面高(sd),总面角和鼻颧角;同时,还包括8项测量指数项目:颅长宽指数、长高指数以及宽高指数,额顶宽指数,上面指数(sd),垂直颅面指数(sd),右眶指数和鼻指数等。

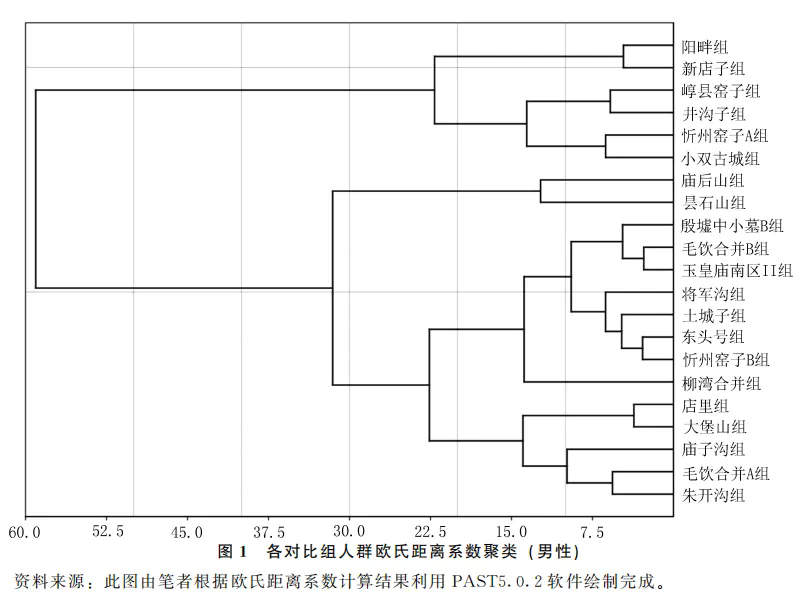

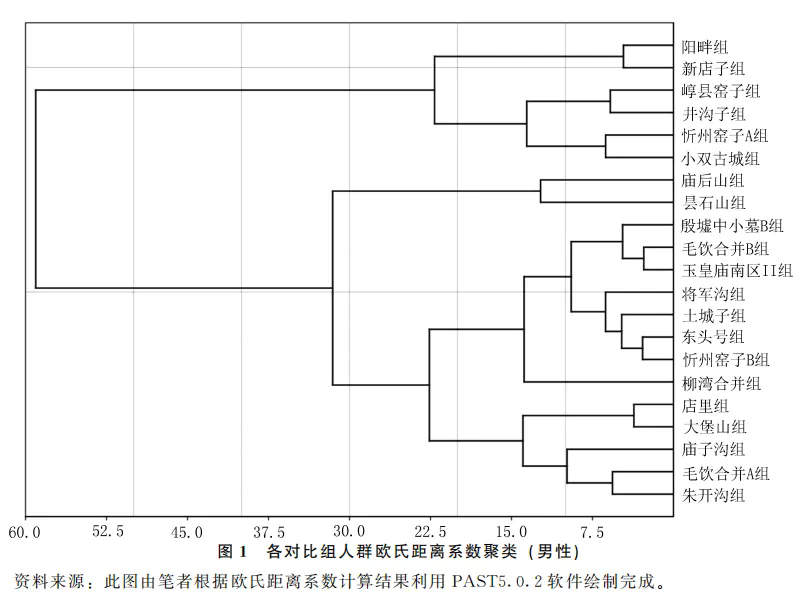

(一)东周时期内蒙古中南部地区男性种系成分

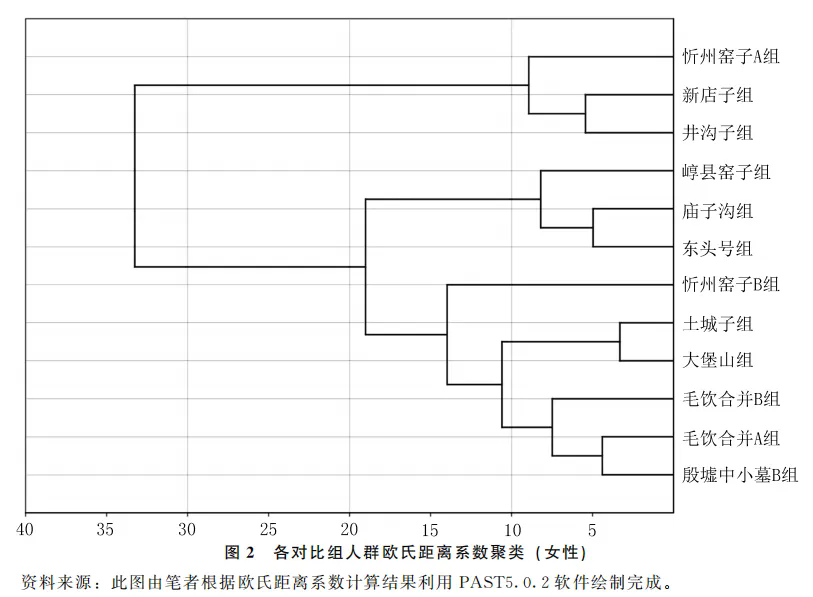

本文首先对20项男性测量性状进行了KMO检验和巴特利特检验,KMO值为0.528(>0.5),同时巴特利特检验的显著性p值小于0.001,表明可以利用主成分分析法精简变量数量,共提取了主成分特征值大于1的4个主成分因子,其累计贡献率达到86.776%。根据既往研究发现,提取主成分累计贡献率60%—70%的数据即可完成变量的精简,基于此,本文提取了前3个主成分(累计贡献率70.668%)所代表的13项颅骨测量性状作为精简后变量,包括颅长、颅宽和颅高,颧宽和上面高(sd),总面角和鼻颧角,颅长宽指数、颅长高指数和颅宽高指数,上面指数(sd)和垂直颅面指数(sd)以及鼻指数。该分析由IBM SPSS Statistics 21.0软件完成。将精简后的13项颅骨测量性状进行欧氏距离系数测算,为更加清晰直观地展示各对比组人群之间的颅骨形态学关系,利用欧氏距离系数,采用ward聚类法进行对比组人群聚类树状图的绘制(详见图1)。

根据图1所示,可大致将各对比组居民的聚类群划分为两大部分,第一部分属于典型的“古蒙古高原类型”集团,包括阳畔组、新店子组、崞县窑子组、井沟子组、忻州窑子A组、小双古城组等6组古代人群。第二部分可细分为三个集团,其中,第一集团里仅“古东北类型”的庙后山组和“古华南类型”的昙石山组,没有内蒙古中南部地区人群,此处不做讨论;第二集团中毛饮合并B组先后与玉皇庙南区II组、殷墟中小墓B组为代表的“古中原类型”在小于7.5的位置进行聚类,同时,东头号组、忻州窑子B组、土城子组、将军沟组也在小于7.5的位置依次聚合,后与毛饮合并B组所在集团进行聚合,组成“古中原类型”集团,又在靠近15.0的位置吸收了“古西北类型”;第三集团中,店里组与大堡山组首先聚合,毛饮合并A组和朱开沟组、庙子沟组为代表的“古华北类型”依次聚合,最终在靠近15.0的位置与店里—大堡山聚合群汇合,再依次与第二集团、第一集团完成聚类。

根据图1聚类情况可知,内蒙古中南部地区东周时期人群构成相对复杂,既有典型的“古蒙古高原类型”“古中原类型”“古华北类型”,又有介于不同类型之间的过渡类型,例如大堡山组和店里组,二者时代均为战国中晚期,相距仅26公里,都存在着南北向与东西向两类墓向的墓葬,而且都体现为中颅、高颅结合狭颅的颅型特征,虽然中等偏狭的面宽、中等的面部扁平度与“古中原类型”居民相似,但中眶中鼻的面型特征却与“古华北类型”居民相近,通过本文聚类,笔者推测二者应该拥有同样的种系来源。结合大堡山墓地古代居民古DNA研究结果可知,该墓地古代居民线粒体DNA和Y染色体DNA较为多元。由此推测,大堡山和店里人群或许都是来自中原的“古中原类型”移民与当地“古华北类型”原住民长期融合的后裔。

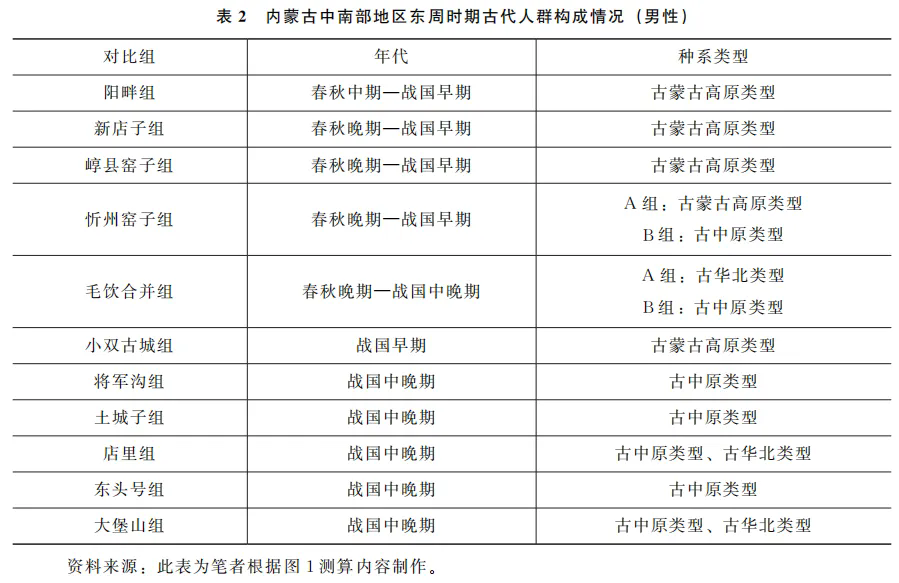

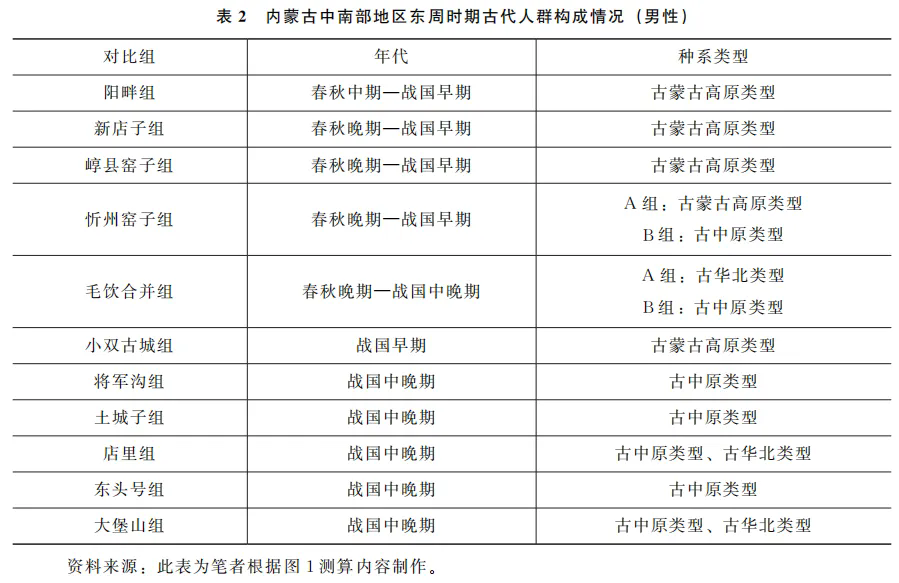

根据本文聚类结果可知,东周时期内蒙古中南部地区的古代男性人群中,可以明确地区分出四类人群,第一类是具有典型的“古蒙古高原类型”颅面形态特征的5组人群,分别是阳畔组、新店子组、崞县窑子组、忻州窑子A组、小双古城组,时代集中在春秋中期至战国早期;第二类是具有“古中原类型”颅面形态特征的人群:将军沟组、土城子组、东头号组、忻州窑子B组以及毛饮合并B组,时代从春秋晚期直至战国中晚期;第三类是具有“古华北类型”颅面形态特征的毛饮合并A组,时代是春秋晚期至战国中晚期;第四类是混合特征的古代人群:店里组、大堡山组,时代是战国中晚期(详见表2)。

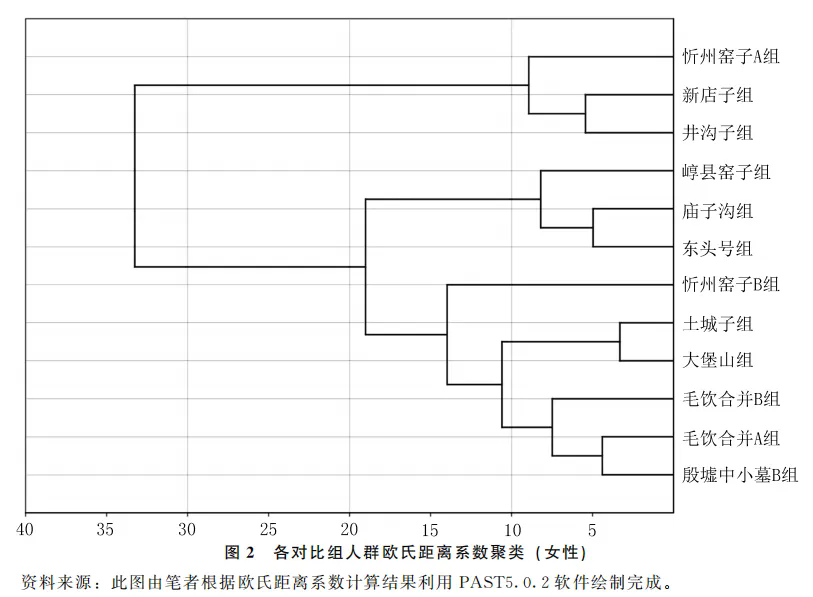

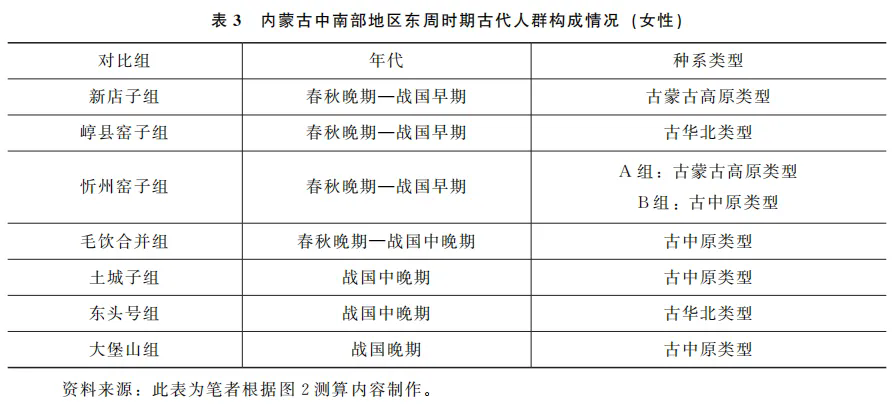

(二)东周时期内蒙古中南部地区女性种系成分

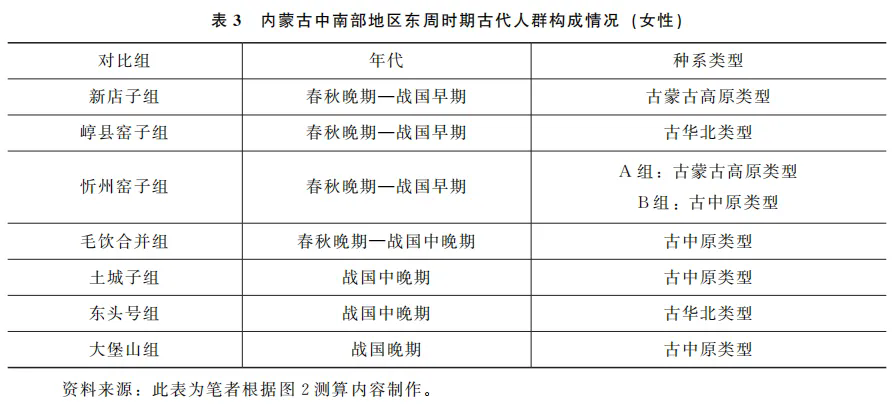

进一步探寻东周时期内蒙古中南部地区女性居民的种系成分,本文进行了相关对比组人群颅骨形态学方面的分析研究,受限于各对比组原始数据报道情况,仅选择了新店子组、崞县窑子组、忻州窑子AB组、毛饮合并AB组、土城子组、东头号组、大堡山组等9组人群,以及殷墟中小墓B组、庙子沟组、井沟子组分别作为对“古中原类型”“古华北类型”“古蒙古高原类型”的对照组人群,进行欧氏距离系数的计算。

由于同一大人种内不同群体之间的女性颅面形态变异性没有男性显著,因此所选测量性状为非正定矩阵,无法进行KMO检验和巴特利特检验,本文直接选择能够准确对骨骼形态进行分级描述的角度测量值和测量指数值来进行欧氏距离的计算,分别为总面角、鼻颧角2项角度测量值,颅长宽指数、颅长高指数、颅宽高指数、额顶宽指数、右侧眶指数、鼻指数、上面指数(sd)、垂直颅面指数(sd)8项指数值。为更加直观地展示各对比组人群之间的颅骨形态学关系,依据欧氏距离系数计算结果采用ward聚类法绘制各对比组人群聚类树状图(详见图2)。

根据图2所示,与男性居民相似,亦可大致将各对比组女性居民的聚类划分为两部分。第一部分中,新店子组与属于“古蒙古高原类型”的井沟子组古代居民首先聚合,随后与忻州窑子A组完成聚类,形成“古蒙古高原类型”聚类集团。第二部分中,可大致分为两大聚类集团:土城子组、大堡山组古代女性居民首先在小于5的位置完成聚合,毛饮合并A组与属于“古中原类型”的殷墟中小墓B组在小于5的位置聚合,随后与毛饮合并B组在5到10之间聚合,依次与土城子—大堡山聚类群、忻州窑子B组在靠近15的位置内完成聚类,形成“古中原类型”聚类集团;东头号组与属于“古华北类型”的庙子沟组古代居民首先聚合,再与崞县窑子组完成聚类,形成“古华北类型”聚类集团;两个聚类集团在15到20之间完成聚合。

根据本文聚类结果可知,东周时期内蒙古中南部地区的古代女性人群中,可以明确地区分出三类人群,第一类具有“古中原类型”颅面形态特征的5组人群:土城子组、大堡山组、忻州窑子B组以及毛饮合并AB组,时代从春秋晚期至战国晚期;第二类具有“古华北类型”颅面形态特征的崞县窑子组、东头号组,时代为春秋晚期至战国中晚期;第三类具有典型的“古蒙古高原类型”颅面形态特征的新店子组、忻州窑子A组,时代为春秋晚期至战国早期(详见表3)。

综合表2和表3结果可知:生活在内蒙古中南部地区东周时期古代居民可概括为四大类型:一是毛饮合并A组男性、崞县窑子组和东头号组女性为代表的以“古华北类型”为主的人群,时代集中在春秋晚期至战国中晚期,他们是这一地区的原住民,表现出高颅狭面结合扁平面部的颅面型特征;二是土城子组、忻州窑子B组、毛饮合并B组两性居民,以及将军沟组和东头号组男性居民、大堡山组和毛饮合并A组女性居民为代表的“古中原类型”,时代集中在春秋晚期至战国晚期,他们广泛分布在这一地区,或与中原政权扩土戍边等历史背景有关,表现出高颅狭面结合中等面部扁平度,但明显低面阔鼻倾向的颅面型特征;三是新店子组和忻州窑子A组两性居民,以及阳畔组、崞县窑子组、小双古城组男性居民为代表的“古蒙古高原类型”,时代为春秋中晚期至战国早期,疑似是南下到这一地区的北方部族,他们表现出低颅阔面结合扁平面部的颅面型特征;四是大堡山、店里墓地男性居民为代表的“古中原类型”和“古华北类型”混合人群,时代为战国中晚期,应是在东周时期该地区人群流动性强的时代背景下,不同人群融合的后裔。

三、内蒙古中南部地区东周时期人群融合新格局

在乌兰察布黄旗海南岸,考古工作者曾发现一处著名的新石器时代遗址——庙子沟遗址,该遗址及其周边地区共出土70例人骨样本。朱泓对其中17例相对完整的成年个体进行了人骨考古学研究,发现这些古代居民普遍表现出“中颅、高颅结合狭颅”的颅型特征,以及偏低的中眶、较阔的中鼻和中等偏狭但扁平的面部,属于先秦时期的“古华北类型”。结合考古学文化,朱泓推测庙子沟先民可能是北上的仰韶文化先民与当地更早期的原住民的后代,并演化成为该地区的原住民。进入青铜时代以后,内蒙古中南部地区青铜文化先后经历了四个发展阶段:夏至早商、晚商至周初、西周晚期至春秋中期、春秋晚期至战国。针对该地区寨子塔、朱开沟、西岔、西麻青等遗址出土人骨标本开展人骨考古学研究可知,除“古华北类型”的原住民之外,东周之前,这一地区还生活着大量的“古中原类型”先民,两类人群交替分布,他们是这一地区灿烂青铜文化的缔造者与传承者,虽各自繁衍,也曾发生融合。在呼和浩特清水河县商末周初的西岔遗址,共发掘石板墓50余座,张全超对其出土人骨标本进行研究后,甄别出兼具“古华北类型”与“古中原类型”颅面形态特征的个体,代表这一时期内,不同类型的人群已有融合之态。

进入东周时期,根据本文研究发现,自春秋晚期开始,内蒙古中南部地区的人群构成便逐步走向多元化,最重要的原因就是“古蒙古高原类型”人群的南下打破了原有“古中原类型”“古华北类型”两类人群共存的局面,并按下了该地区不同类型人群融合的快进键。

(一)“古蒙古高原类型”的短暂出现

进入青铜时代,随着周王室势力日渐衰微,中原诸国纷纷扩土开疆角逐霸业,同时也加速了与北方部族之间的交流与互动。张全超认为,在以新店子组为代表的“古蒙古高原类型”居民出现的一个时段里,内蒙古中南部地区的考古学文化以及主要生业模式也发生了较大的转变。在考古学文化方面,内蒙古中南部地区开始出现长城地带东西段的文化因素。林沄认为,这是继早期北方系青铜器的大规模传播后,再一次出现的文化融合的表现。而伴随着文化融合带来的人群迁徙正是新店子组、阳畔组等以畜牧业经济为主的“古蒙古高原类型”北方部族的南下。中原政权为抵御这些南下北方部族的侵扰,从中原腹地迁来了具有“古中原类型”颅面形态特征的戍民,他们便是长眠于土城子、将军沟墓地的先民。与该地区之前就已经存在的毛饮合并B组、忻州窑子B组为代表的“古中原类型”先民不同,这些具有明显戍民性质的“古中原类型”先民集中出现在战国中晚期,与史料记载的“赵武灵王变俗胡服、习骑射,北破林胡、楼烦,筑长城,并置云中郡来巩固疆土,迁民于阴山南麓”相符。

(二)不同种系成分的人群融合

东周时期的内蒙古中南部地区,同一处墓地沉睡着不同葬俗人群的典型案例当属乌兰察布的毛庆沟与饮牛沟墓地。考古学研究发现,这两处墓地拥有中原农耕文化和北方畜牧文化两种文化类型。人骨考古学研究结果表明,东西向墓葬的居民以“古华北类型”为主,而南北向墓葬居民以“古中原类型”为主。本文研究发现,这种种系成分的差异在男性居民中最为明显,而女性居民中无论哪种墓向均表现为以“古中原类型”为主,笔者推测这一时期的人群融合已经达到一定规模,而这样的人群结构也暗示在东周时期的内蒙古中南部,不同种系成分的人群是可以通婚的,类似情况的人群还包括:春秋晚期至战国早期崞县窑子墓地,男性以“古蒙古高原类型”为主,但女性则以“古华北类型”为主,与毛庆沟、饮牛沟不同的是,崞县窑子墓地并未见有不同文化系统的葬俗,可见人群的融合程度之深。

其中,值得注意的是呼和浩特大堡山和店里人群,对两处遗址出土人骨进行研究时发现,虽然二者都存在着不同墓向,但所埋葬的古代人群的颅面形态却不存在墓向上的差异,与现代亚洲蒙古人种东亚类型颇为相似,而鼻颧角所代表的面部扁平度与南亚类型之间也存在一定程度上的近似关系。现代亚洲蒙古人种的东亚类型与先秦时期的“古华北类型”古代居民的颅面形态特征较为接近,南亚类型又与“古中原类型”古代居民的颅面形态特征相仿。“古中原类型”与“古华北类型”的古代居民在颅面形态上都表现为偏长的中颅型、高颅型、狭颅型以及偏狭的面宽,不同的是,“古中原类型”古代居民有着明显的低面阔鼻倾向和中等的面部扁平度,而“古华北类型”则具有较大的面部扁平度。大堡山和店里墓地古代男性居民的颅骨形态特征均表现为中颅型的颅长宽指数、高颅型的颅长高指数以及狭颅型的颅宽高指数,这同“古中原类型”与“古华北类型”的颅型特点几乎一样;而鼻颧角普遍适中,代表了两处墓地古代居民有着中等的面部扁平度,与“古中原类型”居民的面部扁平程度相似。所不同的是,大堡山和店里墓地古代男性居民并没有表现出“古中原类型”居民应该具有的明显低眶阔鼻倾向,反而更多地表现出中眶以及偏狭的中鼻型,与“古华北类型”古代居民相仿。结合大堡山墓地古代居民古DNA分析结果可知,该墓地古代居民线粒体DNA和Y染色体DNA较为多元,表明其受到了来自内蒙古中南部地区原住民等其他人群的基因影响。综上所述,笔者认为大堡山和店里墓地古代男性居民颅面型特征并不单纯,很有可能是由于不同类型的古代居民进行基因交流所造成,笔者推测这种以“古中原类型”为主、混有“古华北类型”眶鼻形态的颅面特征或许也与赵国迁民于阴山南麓的历史背景有关,这样的历史背景为内蒙古中南部地区不同类型的人群交流与融合提供了平台。

(三)人群构成复杂化的动因

内蒙古中南部属于典型的农牧交错地带,农业人群与牧业人群融合的历史事件不乏见之于史籍。东周时期内蒙古中南部不同人群共存的现象并非偶然出现:有商以来,以畜牧业经济为主的北方部族已广泛分布于阴山以北广阔的草原地带,曹建恩认为巴彦淖尔西巴日太2号墓为代表的亚腰形石板墓就是这些北方部族留下的重要遗存。但这一时期,内蒙古中南部地区“古华北类型”为主的原住民文化开始衰落,朱开沟文化的蛇纹鬲、西岔文化特有的双鋬鬲,至春秋晚期均已消失不见。进入春秋时期,北方部族开始跨越东西横亘千里的阴山屏障,大规模迁入中国北方长城地带。春秋晚期,不同支系的北方部族自西、北两方向进入内蒙古中南部地区,随着北方部族的大规模频繁迁入,畜牧业经济开始在这一区域出现并快速发展,同时也加速了当地原住民与不同文化人群的融合,留下了以毛庆沟、饮牛沟墓地为代表的葬俗、种系成分均不同的遗存。而为了继续扩大势力,北方部族还会吸纳这一区域的人群融入他们的社会,崞县窑子“古华北类型”女性居民、忻州窑子B组“古中原类型”女性居民应是这一时期通过通婚等方式加入北方部族的当地居民。而忻州窑子B组“古中原类型”男性居民,则不排除是主动加入北方部族的当地农业人群。北方部族在内蒙古中南部地区的定居,势必会引发中原政权的警惕与反抗,燕、赵、秦等国纷纷“筑长城以拒胡”。而内蒙古中南部因其“西傍黄河,北依阴山”重要的地理位置,更是当时各国必争之地,据史料记载,从“晋文公攘戎翟”到赵武灵王“北破林胡、楼烦”,历经300多年的时间,中原政权最终实现了对内蒙古中南部地区的控制和治理。

获得控制权的中原政权对于当时该地区的不同人群,态度也不相同,一边是对“古蒙古高原类型”居民的强行驱赶,如以新店子墓地为代表的典型“古蒙古高原类型”人群在战国中期以后就基本上在该地区退出了历史舞台,之后再没有发现如此典型的遗存。另一边是采用怀柔策略,通过政治、通婚等多种形式促成与当地原住民的联盟。如战国晚期的大堡山墓地古代男性居民具有以“古中原类型”为主、混有“古华北类型”眶鼻形态的颅面特征,应该是赵国戍民通过与当地原住民通婚的后裔。

综上,本文对东周时期内蒙古中南部地区古代居民的人群构成情况归纳如下:第一,根据目前已发表的人骨考古学研究可知,内蒙古中南部地区的原住民应该是“古华北类型”居民,而“古中原类型”的居民是从中原地区迁徙而来,这种迁徙自新石器时代至东周时期一直发生,但动因不同。第二,春秋中期以前,内蒙古中南部地区主要是“古华北类型”和“古中原类型”两大人群交错共存,春秋晚期开始,“古蒙古高原类型”居民的大量南下,为该地区带来了发达的畜牧业经济的同时,也促进了不同种系类型居民的共存与融合。第三,战国中晚期,为抵御南下的北方部族侵扰,中原政权开始了新一轮的迁民,为内蒙古中南部地区多元的人群构成提供了重要的契机。“古华北类型”“古中原类型”“古蒙古高原类型”三类人群短暂共存,在中原政权取得胜利后,“古蒙古高原类型”先民的势力在该区域逐渐弱化直至消失,而中原政权通过政治手段、与当地原住民通婚等方式,使得农牧经济在这一阶段进一步融合,保证了社会经济的稳步发展。

习近平总书记在二十届中央政治局第九次集体学习时强调:“铸牢中华民族共同体意识,需要构建科学完备的中华民族共同体理论体系。”人骨考古学通过利用骨骼形态学、统计学、分子生物学、骨化学等分析方法,系统分析研究古代人类遗骸,为诠释古代人类的生活方式、健康状态、社会结构、迁徙交流以及与环境的互动提供直接证据。我国的人骨考古学目前取得丰富成果,不仅能够为宣传阐释中华文明“多元一体”格局的形成机制以及各民族长期交往交流交融的历史提供重要实证,进一步助力中华民族共同体重大基础性问题研究,还能够加深我们对中华民族的形成和发展过程的理解,不断增强中华儿女的文化认同与情感联结,树立正确的国家观、历史观和民族观。本文通过开展“东周时期内蒙古中南部地区不同颅面形态特征人群梯度性互动与动态融合过程”这一区域性案例研究,证实了该地区不同人群在文化上的兼收并蓄、经济上的相互依存,充分展现出中华民族的向心力与凝聚力,特别是战国中晚期该地区农牧经济人群的进一步融合,更是体现了中华民族无与伦比的包容性和吸纳力,并最终发展成为统一多民族国家形成、巩固、发展的重要基因。然而笔者所得结论不过管窥之见,还有待未来更多数据的搜集以及针对该地区古代居民开展更加全面的考古学、历史学等研究,以期弥补本文的不足,更好地为铸牢我国各民族血脉相融、骨肉相连,你中有我、我中有你,多元一体、不可分割的命运共同体意识提供学理支撑。

〔本文注释内容略〕

原文责任编辑:晁天义