中国社会科学网讯(记者班晓悦 通讯员戴敏敏)11月8日,《清代学术史文献丛刊》(初集)新书发布暨学术座谈会在北京举行。本次活动由广陵书社主办,来自中国社会科学院、北京大学、清华大学等单位的50多位专家学者,以《清代学术史文献丛刊》(初集)(以下简称《丛刊》)的出版为契机,围绕清代学术史研究与文献整理的前沿议题展开深入探讨。

与会学者合影,主办方供图

为当代学术史研究提供范式借鉴

自章太炎、梁启超等前贤构建出清代学术史研究范式以来,至今已有百余年,研究成果丰硕。但相比研究而言,长期以来,清代学术史文献的整理相对滞后。《丛刊》是百余年来首次对清代学术史文献进行系统汇编。初集共30册,收录了清代至民国时期的多种稀见文献,涵盖理学、汉学、经学、儒林、朴学等多个领域,以整体主义视角梳理清代学术源流,不仅具有极高的文献价值,还为当代学术史研究提供范式借鉴。《丛刊》由中国社会科学院学部委员陈祖武、湖北大学原副校长周积明担任顾问,中国社会科学院古代史研究所研究员林存阳、清华大学人文学院教授戚学民、湖北大学历史文化学院教授雷平主编,体现了几代学者的薪火相传。

在开幕致辞中,陈祖武认为,《丛刊》的出版为清代学术的历史定位提供新契机,将文献整理提升至学科建设高度,标志清代学术史成为专门学科。他强调学术共同体建设,并提出“超越门户,开拓创新,学无捷径,持之以恒”的十六字治学理念,主张突破学派界限,以长期积累推动创新。

周积明表示,清代学术史研究需实现从“接着讲”到“重新讲”的范式转型,应超越梁启超、章太炎等近代学人的论述框架,回归“清人眼中的学术发展史”。他强调《丛刊》文献呈现的清人自我叙述,与近代学人的解读存在取向、重心、眼光和价值评判的四重差异,为学术史研究提供了回归历史现场的新视域。

中国社会科学院古代史研究所党委书记、所长杨艳秋认为,《丛刊》的问世,不仅是清代学术史研究领域一件期盼已久的盛事,也标志着清代学术史文献整理工作达到了一个新的高度。清代学术史研究一直是中国社会科学院古代史研究所清史学科的一个亮点,未来将持续支持此类基础文献工程的推进,并积极推动文献的数字化与开放获取,构建协同创新的学术共同体,让珍贵的文献资源发挥最大的学术价值。

广陵书社社长刘栋表示,广陵书社基于深厚的历史文化底蕴,围绕清代学术议题不断开拓,出版了《扬州学派丛刊》《扬州学派年谱合刊》《清代扬州学记》等系列,成为具有很高辨识度的学术品牌。策划《清代学术史文献丛刊》系列,也是基于清代学术、学术史研究的一贯理念。期望与更多专家学者合作,一起致力于新时代古籍的整理与出版。

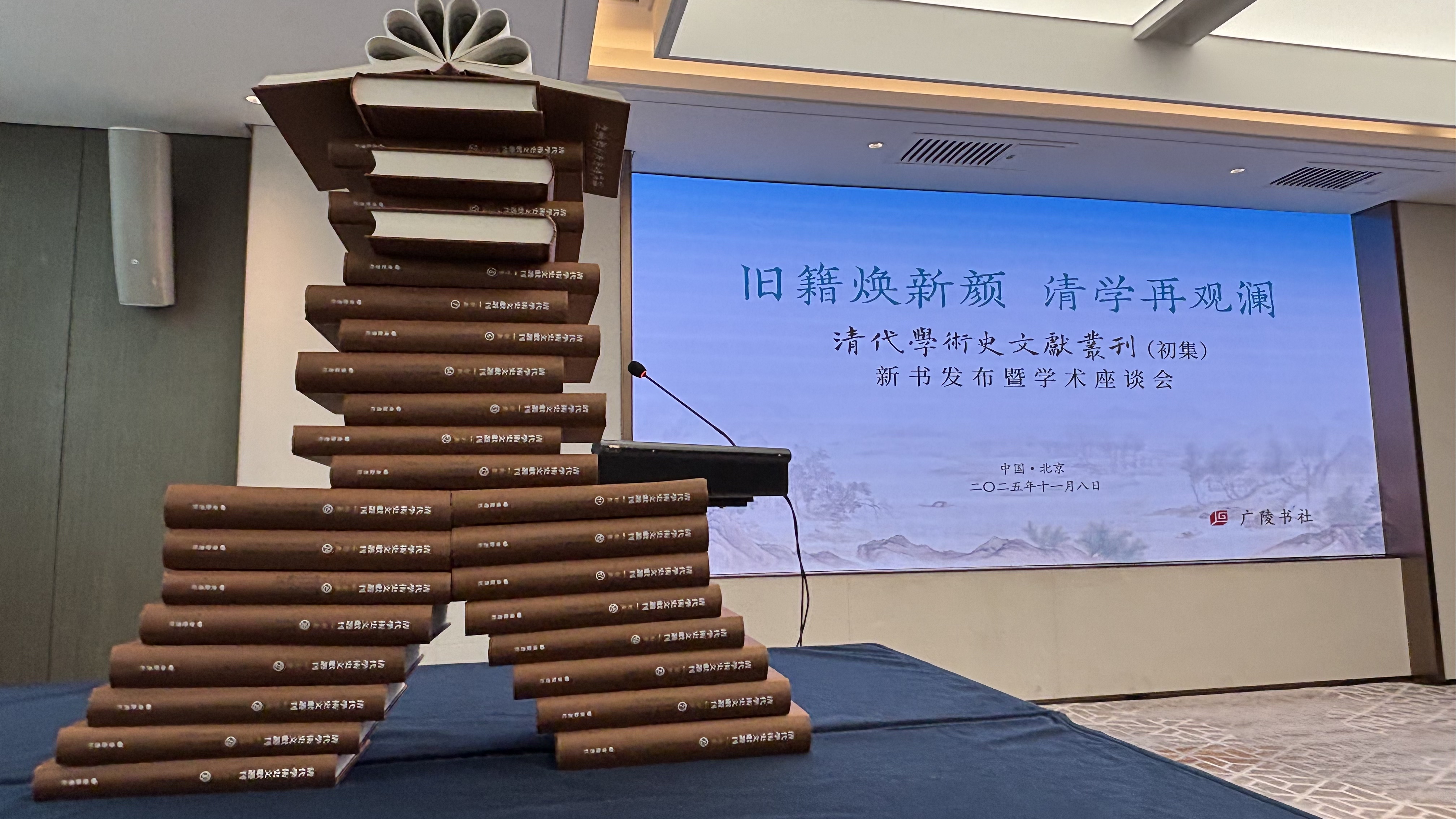

《丛刊》书影,班晓悦摄

全面梳理真实的清代学术史脉络

在主旨发言阶段,中国社会科学院古代史研究所副所长、研究员朱浒强调,丛刊的编纂远非简单影印,而是致力于“整体呈现与版本选择”,力求还原清代学术的完整性与文献最可信的面貌。其核心目标在于提供最基础的“元史料”,以此推动一场关于清代学术与清史研究的深度对话。

清华大学人文学院教授张勇则从史料拓展角度提出展望,建议后续编纂可借鉴《近代中国史料丛刊》等经验,深入挖掘集部中“看似零散却十分重要”的书札、日记、诗文材料。他以龚自珍《与江子屏笺》、李慈铭致王先谦书信为例,强调这些“以一当十甚至以一当百”的材料意义更为重大。

北京大学中文系教授漆永祥形象地将大量未受关注的清人著述称为“沉睡的宝库”。他认为,尽管这些文献完整保存在图书馆中,但因缺乏整理与研究,许多清代学人及其贡献长期未被充分认识。《丛刊》的出版有望激发学界对清人著述的兴趣,带动更多别集、稿钞本的整理出版,为全面认识清代学术打下基础。

北京大学中文系教授张剑认为,《丛刊》的出版为重构清代知识图景迈出了坚实一步。他提到,清代学术史研究与历史原貌存在差异的重要原因是文献发掘整理不足,而《丛刊》汇集不同流派、不同版本的文献,有效避免了单一叙事。他建议在此基础上进一步构建数据库、实现数字化,为研究提供更全面高效的资料支持。

上海社会科学院历史研究所中国传统学术研究中心研究员司马朝军进一步提出构建“清代学术史”专门史的构想。他强调需在“辨章学术,考镜源流”的传统基础上,整合目录、辨伪、学案、年谱等多学科资源,形成突破局限的研究新框架。这一框架将超越对学者学派的简单罗列,深入挖掘学术背后的社会文化背景、思想演变与方法创新,为现代学术研究提供新视角。

林存阳、戚学民、雷平三位主编分享了编纂心得,提到《丛刊》将分三辑出版,以前沿的研究理念支持文献整理工作,特别关注对清代学术自身进行总结、评判与立传的“学术史文献”。三辑各有主题,多方位多面向地呈现更加全面真实的清代学术史脉络。主编们还提到,“学术史文献”是富含新知与新见的“新质资源”,学术研究应当转换视角,对不同立场、不同体裁的文献进行分析研究,勾勒出清代学术史书写自身的演变史,揭示不同叙事之间的竞争与合作,从而构建一个更多元、更详实的学术史图景。

与会专家学者们还围绕《丛刊》的学术价值、清代学术的核心议题、文献整理的方法路径等展开了深入研讨,这些真知灼见,为深化清代学术史研究、推进文献整理工作提供了宝贵启示。